母親黃慶雲畢生從事的兒童文學,其實就是在許地山的指導下邁出了第一步。她一直視許地山為恩師,說自己是許地山播撒在香港的一粒兒童文學的種子。

時代在變,兒童文學也該變。西方的兒童文學作家,也不寫王子與公主的故事了。適應變的規律,回歸後的香港和澳門的兒童文學作家,也應對中華文化和教育的健康發展,創作一些具新時代中國特色的兒童文學作品。

何紫生於憂患的歲月,生活匱乏,戰時要吃麵包碎和稀奶水來維持生活。戰後的香港百廢待興,很多人三餐不繼,溫飽不易。但何紫沒怨天尤人,樂天知命,更樂在其中,成了「野孩子」。

何紫(1938-1991)是香港一代兒童文學家,雖然英年早逝,但一生是燦爛和豐盛的。

阿濃坦言,儘管他想當「香港的安徒生」,但能夠寫出這麼多本書,主要是因為投身了教育事業,了解師生所思所想,說出他們的心裏話,也收穫了一代又一代的讀者,這令他既快樂,又感動。

怎樣去總結何紫的一生成就呢?「兒童文學家」已太窄了,「青少年讀物出版家」也許較接近一點,但我相信香港上世紀最傑出的文化人、出版人應當之無愧。「隨風潛入夜,潤物細無聲」確可以是一個總結。

書展斯文有禮又浩浩蕩蕩的景況,不僅讓書本有了溫度,也讓來自台灣大學前校長管中閔看到了香港人愛書,喜歡買書看書,這一點讓他驚艷不已。

3位兒童文學作家阿濃、周蜜蜜和孫慧玲在7月21日出席書展講座,分享創作心得。年近九旬的阿濃專程回港,在講座中談笑風生。阿濃指創作時不能一味追求創新,還應保持優良的傳統。

7月21日香港作家韋婭在書展演講。她表示,兒童文學從來就不只是孩子們閱讀的,它屬於每一個保有童真的心靈。無論你是老人還是少年,捧讀一本兒童讀物,你就已成為兒童文學世界裏的一位公民。

阿濃是香港文壇的傳奇,由1970年代《華僑日報》時期的專欄「點心集」開始至今已60多年了,但他的創作仍然源源不絕!

兒童文學家林良老師:「文學的本質是以精緻的鋪陳凝聚力量的。這種力量的受重視,是因為它能自然的吸收讀者,使讀者因為關心,而從事理性的反省,清醒的檢討自己的所思和所行。」

新冠疫情肆虐全球,但優秀的兒童文學作家,並沒有放下手中的筆,也沒有停止關注兒童讀者,相反地,是以更大的創作熱情,寫出了與兒童世界息息相關的佳作,成績斐然,令人欣喜。

周蜜蜜受何紫的鼓勵下,在香港開始創作兒童文學。大概1984年開始在《文匯報》連載童話故事,後來交何紫結集出版,書名叫《神面小公主》,此書成為周氏首本長篇兒童文學著作。

其實,在我的心目中,任伯伯也是一個「可大可小」的人,他充滿了童心童趣,真真正正與孩子們平起平坐,從孩子的角度去看世界上的萬事萬物,所以他的作品是那麼廣受孩子們的喜愛。

80年代初嚴吳嬋霞與何紫等友人創立「香港兒童文藝協會」,豐富了香港兒童的文藝生活和精神食糧。她認為,友人何紫在香港兒童文學發展史上,扮演了承先啟後的重要角色。

70年代,香港市面上充斥着暴力與色情的「公仔書」,於是由何紫牽頭,發起組織一個專業的團體,把關心兒童成長的文藝工作者團結起來,推動兒童文學及兒童藝術,這便是後來的香港兒童文藝協會。

1922年新學制頒布後,除了印行語體文教科書外,內容也兒童文學化起來。文體兼採童話、小說、詩歌等,着重兒童的閱讀興趣。

媽媽一輩子的叮嚀何止千言萬語,說不完、寫不盡、載不動。兒童散文舉重若輕,給孩子展現光明、希望和愛,輕巧而明快,親切而溫暖,一如這本《我媽說》。

章衣萍來頭不小,他的名字常與胡適和魯迅拉扯一起。章衣萍常到胡適家裏替胡適抄寫,和胡適一家稔熟,常以「我的朋友胡適之」自豪。

將兒歌與兒童文學結合起來,作為創作的路向,其實早在上一個世紀,黃慶雲已經不斷地在嘗試進行。本文綜論嶺南地區的粵語兒歌,並列出多首黃慶雲的作品,有哪一首還在您的腦海?

嘉孺子──當我們一路陪伴孩子並肩前行,把燈光照到文學的大門外,鼓勵孩子們輕輕的,把門推開。

香港書展在今年迎來30歲的生日,「我們一起悅讀的日子」也步入了第七個年頭。今年活動結合了書展的「科幻」主題,作家以「登上想象的飛船」為出發點,與1000多名中小學生們一齊分享想象的無盡魅力。

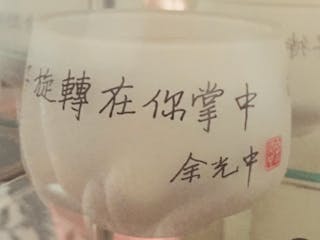

余光中先生的個子不高,一頭華髮,反襯出一雙眼睛炯炯有神。白玉苦瓜玲瓏剔透,飽含歷史印記記的形象,似乎和他的外表特別相宜。

金庸提議把精彩絕倫的金庸小說改編成兒童文學版本,但我認為讓青少年兒童讀者直接閱讀金庸小說原著才是最好,所以我拒絕了金庸先生的建議。

過去幾年來,「我們一起悅讀的日子」大家庭不斷壯大,寄託了孩子們的美好願望和書展記憶。

閱讀似是靜態,其實要體會內容,提煉心得,化而成圖畫、文字,本身就是一種創作,也是一個將書本內化(internalise)的過程。從此,書本不會只是水過鴨背,因為它已走進孩子的生命。

北島在今年1月在香港中文大學出版社出版的一本詩集《給孩子的詩》,選了101首中外現代詩──像書的扉頁上寫的——給兜兜和孩子們。兜兜是北島的兒子,也是這本書的「導火索」……