上世紀60年代,一般中學生多愛到運動場跑步、到海灘游泳、到籃球場打籃球。也斯(梁秉鈞的筆名)不怎麼喜歡球類活動,不愛跑步、游泳。他就是愛到圖書館看書,也愛到藝術中心、大會堂,看Studio One為會員放映的冷門藝術電影。

自己的聲音

也斯寫詩、影評、散文,把文章拿到《中國學生周報》、《星島日報》、《大學文藝》發表。倘若說那年代有文青,也斯該算是有代表性的文藝少年/青年。

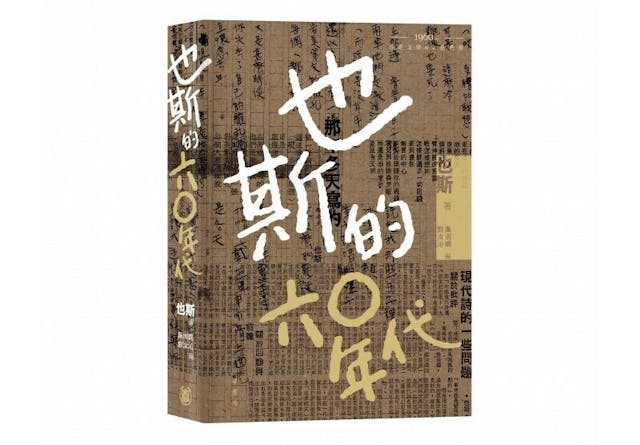

看由黃淑嫻、劉汝沁合編的《也斯的六○年代》,才知道年輕的也斯,在上世紀60年代的最後5年,寫了不少新詩、影評、書評、散文。從中看到,那時候,也斯已經有自己的聲音、自己的想法。

1968年,仍在唸大學的也斯,表明他不要做一個「成熟」的人。所謂「成熟」,是「脗合別人的標準,像別人要求他們的那樣作着,毫無差錯的人」。

要是讓也斯來唸他1964年寫的《那一個冬天》:「那一個冬天/一隻山貓走過來/頹喪/得不得了/古怪的雲/在天上/破舊的葉子/在樹邊……」

也斯會用平實的語氣,把詩誦讀出來,而不是像某些詩人,愛用不是平常講話的聲調,略帶誇張表情,朗誦詩句。

也斯就是愛用最簡單的方式,把自己的作品唸出來。

青少年時期開始,也斯已嘗試通過文字,利用不同媒介(包括攝影),與不同類型的藝術工作者、不同行業人士,展開「對話」。

喜歡做文字「實驗」的也斯,他的作品,與一般人眼中的「成熟」文筆,可有差距。看他上世紀60年代的詩、散文,並不「成熟」,卻很好看。

自己的名單

《也斯的六○年代》裏面只有一張1964年的少年也斯照片,是吳煦斌提供的。問吳煦斌:「可以找到也斯60年代的生活照麼?要是找到他與作品、剪報的照片,就更好了。」

吳的回覆:「不在香港,手上沒有照片,手機裏面只有樹和花朵、一些天空。」

在美國唸生態學的吳,喜愛大自然,並把它放到手機裏,自然不過一回事。

也斯的著作,沒有保存下來,他的簽名本,早已送到圖書館了。倒是記得他寫的《茶》其中幾句:「偶然的相見相感/猶似遙遠的茶香飄忽/茶香總有苦澀呢/杯底的茉莉瓣/或聚或散成圖」。說的正是人生在世,聚散離合,此乃常規,沒有例外。

2004年/2005年,由也斯選輯出來的《也斯的香港》,其中一篇《九十七張臉孔》,說出「每個人都有自己的故事。每個人都有自己的名單」。

也斯有他要說的故事、要寫的人。他曾經說過:「香港的故事為什麼這麼難說。」「即使香港人自己來說香港,也不見得說得清楚。怎樣說不同的故事,顯示了怎樣不同的立場吧了。」

所以書中所提及的人和事,是也斯眼中的人和事。一直以來,愛與人和物「對話」的也斯,他眼中的香港,在作品中,如實反映出來。

談地道菜式,也斯顯出他吃的本領高強,比一般食家,更懂飲食之道。寫交往過的人物,他總能從中找到他們「與眾不同」之處。寫文友李國威:「胡國雄是國威喜歡的足球明星,他也曾購票請我們去欣賞胡的腳法。」

快活谷賽馬散場,跑馬地人如潮湧,「電車走走停停。從誕生的醫院到安息的地方,都一路搖過去了。」

喝茶談天的家

1994年也斯寫了篇《蘭桂坊的憂鬱》,說的是他多麼希望(也是我們人到中年的希望)「有一個舒適明亮的家,安放好書本,收集了各地旅行帶回的民間藝術,與來訪的朋友喝茶談天,晚上好好靜心工作」。

說是蘭桂坊的憂鬱,其實是「也斯的憂鬱」。他原本希望可以與攝影師李家昇合作,出一本詩與攝影作,也斯寫與香港有關的詩,李家昇用鏡頭拍下香港景象。

詩有了,攝影有了,就是沒有人肯出版這樣的書(出版社起初答允出書,後來打退堂鼓)。

也斯來到蘭桂坊,以英語讀出他的詩,是由中文翻譯成英文的詩。在外國文學會議上,他倒可以用廣東話,把自己的作品讀出來。在香港,在蘭桂坊,Partners in Rhyme,到來讀詩、聽詩,都是外國朋友。

幸好在其他地方舉行的詩歌會,仍可以用廣東話、普通話,誦讀自己的作品。

也斯說:「在香港一切都像是過渡,大家搬來搬去,工作辛勞,前景迷茫,朋友移民他去,親人離散……」

多年前,也斯要離開香港,到美國讀他的文學博士了。某天下午,我們帶着一瓶廉價紅酒、兩個紙杯、一盒芝士,來到往離島碼頭附近,坐下來,喝酒,吃芝士。那時候,不曾想到,這樣子的喝酒,只有這麼的一次而已。

「香港是我的家,寫作是我的本行,但我的家好像也變成一個陌生的地方,找一個地方說想說的話也不是那麼容易了。」

30年前,也斯說出他的憂鬱由來。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。