法國發生大暴動,引起國民普遍反感。他們不明白:以法國豐厚的社會福利,人人平等的教育和醫療機會,漫長的假期,全球獨一無二四季分明的好天氣、好土壤、紅酒與美食,是連英美澳洲等英語國家也羨慕的人間樂土,這些北非和黑人為何還小題大做,藉一個少年被警察誤殺、警察馬上被捕的理由,展開規模瘋狂的焚燒與搶掠?

左翼的社會學家,當然將所有罪惡的源頭歸咎於殖民主義。

如果沒有 19 世紀對非洲的開拓,法國今日也不會背負前殖民地移民的包袱。

這種簡單庸俗的因果論,將法國社會和白人這個受害階級,顛倒成為歷史的加害者。二十年前或許還有一點學術市場,經此暴動一役,法國右翼民族主義的國民聯盟政黨民望急升。

暴動問題的癥結,不是所謂種族歧視。

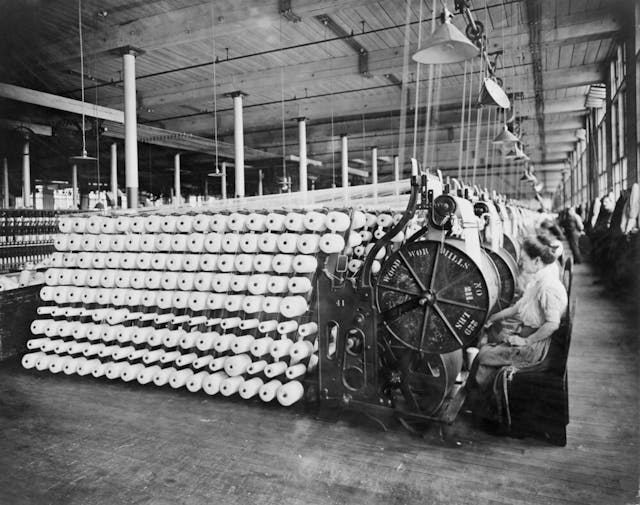

工業革命帶來社會結構改變

奧地利小說家史蒂弗特(Adalbert Stifter)19 世紀中期有一本小說,叫做「印度夏日」,針對英國工業革命帶來的社會結構變化,與馬克思殊途同歸,表達了某種人文的憂慮。

他很早就發現歐洲的鄉村小鎮,隨著工業化,將會被牽扯入全球的交流網絡。為了與世界展開互動,歐洲社會最低下階層的人,將會擁有比以前幾百年更多的知識和能力。但只要有國家機器先獲得了知識和能力,就會在國家財富、權力、榮耀方面,比其他貧窮國家地區大幅超前。

史蒂弗特的意思是:工業革命令城市和鄉鎮之間的分歧更尖銳,經濟霸權只會在城市確立,城市和首都是國家機器運作的地方。 1880年代,到達紐約埃利斯島的移民。

19 世紀的英國和美國,因為工業的發展而定義了全人類的未來,就是以倫敦和紐約大西洋兩大重鎮為中心,建立銀行、鐵路、商業的龐大網絡,吸引來自貧窮地區充滿冒險精神的移民,經濟利潤造就缺乏道德原則的大亨,成就了一場資本主義的燦爛惡夢。

表面看似是現代化的文明,本質卻有巨大的不公。第二次世界大戰之後,特別是美國,是精英和資本界唯一沒有受過大損傷、甚至有龐大得益的國家。 美國的現代化模式,加上內在的民主自由價值觀,創立了一種新的人類社會標準,為世界其他貧窮低度開發國家樹立典範。

以顏色革命輸出民主,還在其次,改善經濟物質生活,吸引第三世界許多男性的工作人口,離開鄉村,移民往城市。但在城市,他們發現自己只是低層的勞工,在資本主義的食物鏈中,他們即使成為公民,子女缺乏普遍的向上流動力,只能期望民主產生傾向社會福利的左傾政府,增加免費房屋的救濟。

福利充裕精神空虛 漂流社會夾縫中

但左傾政府也無法解決戰後美國定義的資本主義霸權社會結構。法國巴黎和馬賽的非洲移民後代,即使福利充裕,卻精神空虛,在社會夾縫中漂流。

正如馬克思預測:城市的工人階級一定發動革命,將怒火宣洩向壟斷生產技術和資料的資本階級。

同理,西方城市的新移民勞工人口,最後一定將滿懷失落的怒火,發洩向推動現代化的西方,不論是紐約、洛杉磯;還是法國的巴黎和馬賽。不過他們沒有政黨,法國的暴徒也沒有組織,沒有前蘇聯插手策動(至少到目前為止沒有證據俄羅斯或中國是幕後黑手),也沒有一個非洲的「列寧」,這是法國不幸中之大幸。

20 世紀末,有一個由埃及開羅移民去德國的年輕人,在大學讀書,他以敍利亞舊城阿勒頗(Aleppo)在工業化的變遷為主題,記錄這個構成如何被高速公路和現代高樓霸佔侵蝕。

他認為這一切以所謂現代化為名,其實是摧毁伊斯蘭文化的價值觀。他的觀點很新穎,提交給德國漢堡的一家大學,以高分通過。

幾個月之後,他與美國的拉登取得聯絡,並接受聘用,負責駕駛飛機,摧毁美國紐約最著名的雙子塔的其中一座摩天大廈。他名叫艾塔(Mohammed Atta),他不是無業遊民,而是一位知識分子。

紐約的恐怖襲擊,發生在20年前。當前的法國暴亂,雖然沒有恐怖分子用飛機撞毀巴黎鐵塔,但法國的社會專家這次終於明白過來:並不是暴動,而是大規模的恐怖襲擊。

原刊於CUP媒體,本社獲作者授權轉載。