陳耀南,1941年出生,廣東新會人。1962年畢業於崇基學院中文系,同年入讀羅富國師範學院。先後取得香港中文大學文學士、香港大學文學碩士及哲學博士。曾任英華書院副校長、香港理工學院(現稱理工大學)語文系高級講師、香港大學中文系教授。曾應聘為日本京都大學人文科學研究所外國人學者、台灣中興、中正兩所大學的教育部審定教授。多年來在報章雜誌撰寫專欄,經常應邀任學術演講及各類學藝活動評判,並擔任傳媒文教節目策劃及主持。1996年移居澳洲悉尼,創立南洲國學社。著作有50餘種,包括《應用文概說》、《清代駢文通義》、《文哲漫談》、《魏源研究》、《中國語文通論》、《輕談淺說》、《不報文科》、《以古為鑑》、《刮目相看記》、《碧海長城》、《古文今讀》、《中國人的溝通藝術》、《文心雕龍論集》、《鴻爪雪泥袋鼠邦》、《平生道路九羊腸》、《原韻新譯唐詩新賞》等。本訪問稿經陳耀南博士審閱定稿。

日期:2022年4月23日(星期六)

時間:澳洲悉尼下午3時至5時

地點:網上視像會議

陳:陳耀南;何:何紫薇;沈:沈舒

春聯之緣

何:陳教授在香港大學任教期間,工作和居住地點鄰近何紫的山邊公司。家父曾在陳教授著作的序文中[1],談及你們相識的經過,後來你成了何紫難得的師友,他還形容你倆投契得有「點得着火的美麗」,對此你有何回憶?

陳:我在1975年開始任教香港大學,附近難得有一間店舖──麻雀雖小,五臟俱全,既賣圖書文具,又做出版發行。據何紫的序文,我們相識始於一副春聯,他當時創作了這副對聯,貼在店舖窗櫥上,引起我駐足欣賞,雖然我已忘記此情景,但對何紫的印象仍很深刻。他是個滿腔熱忱的文化人,以個人力量,加上妻子的協助,把文化事業辦得有聲有色。

我由最初只是店舖顧客,變成店主的朋友,甚至發展出作者與編者的友誼,寫書者和出書者的合作關係。後來我倆熟落了,何紫常來香港大學過訪,我們在飯堂吃飯聊天,上天下地,閒話間迸發出不少火花,何紫用「點得着火的美麗」來形容,比喻很生動,那些美好的回憶令人懷念。

何紫比我大三歲,可以說是同輩,而且我們算是校友──我曾在培僑讀了一個學期的小學一年級,而何紫在該校由中一讀至畢業,這樣大家增添了一份親切感。人與人之間的關係很微妙,有的白頭如新,有的傾蓋如故,我和何紫屬於後者,大家有機會碰到,意氣相投,有共同話題,又有合作的空間,並且我們都是熱誠爽朗的人,對中國文化同樣由衷熱愛。

我特別佩服何紫隻手空拳,憑着一腔文化熱誠、一種奮鬥動力,白手創業興家,而且是那麼有意義的事業,因此得道多助,許多朋友支持和鼓勵他,我只是其中一個,把多部作品交何紫出版,大家合作愉快。

沈:何紫為陳教授出版的第一本著作是1983年初版的《輕談淺說》,後來1990年更推出修訂增補版,增加了12篇[2]。可否憶述這段出版歷程?

陳:我在港大教書時,聽經濟系麥健增教授時常談到「需求與供應」,其實世事都可以如此解釋,有需求而又有供應,自然構成一件事情。大概何紫認為學生在口語表達和應用寫作方面有學習需要,如能提供深入淺出的參考書籍,對他們甚有幫助。事實上對於中小學階段,尤其是語文學習,聽、說、讀、寫四方面都很重要,若能給學生機會從小學習演講,稍大後學習辯論,當預備講辭時,寫下來變成一種寫作,這個過程其實是完整的語文教育。

那時剛巧我已累積了相當的教學經驗,在港大教的課程,均牽涉口語和寫作的培育與訓練,同時承蒙許多學校之邀,我經常有機會演講分享心得,或擔任辯論、朗誦、演講比賽的評判等等,每次我將心得寫成為文字,累積為《輕談淺說》的胚胎,最後經過加工、增刪、潤飾成為許多文章。書名是何紫提的意見,他給了我靈感,我同意內容應深入淺出,不要「以艱深文淺陋」,令人望而生畏,甚至望而生厭,最重要是趣味、吸引,能起共鳴,這才是我們出版此類書的目的。後來我以《輕談淺說》初版為底本加工,補充內容後成為修訂增補版。

何:1985年陳教授把另一本作品《應用文概說》交山邊社出版[3],這本書最初是由另一間出版社於1976年出版的。你曾說「那本僥倖暢銷而起初遇人不淑、轉交山邊之後就賓主相得的《應用文概說》,印了一版又一版。」[4]請分享此事的始末。

陳:不愉快的事情我已經淡忘,這也是上帝的仁慈,讓我記不清楚。人總是有弱點的,尤其在商場上習以為常的行為,有些人認為這是行規,我作為讀書人不太習慣。總之,最後此書版權歸回作者,我保留權利另找出版社,結果轉投何紫。

《應用文概說》與之前談及的《輕談淺說》,二書其實有關係,都跟我當時任教應用文寫作的內容有關。《應用文概說》亦相當暢銷,當然,書的價值與暢銷程度不一定成正比,但證明了作者的努力能夠滿足大眾需求。我寫《應用文概說》時,參考了不少關於應用文的書籍,國內和台灣的都有,相對來說,那時台灣出版的比較容易接觸到,我採用時作適當修改,因為不同地區的語言環境也不同。

《應用文概說》中的範例,有文有白,我認為文言和白話各有用途,都有前人累積的心得與心血,可以給後人養分和借鏡,譬如傳統禮節的說話,古今文白的界限我們都可以貫通。應用文的日常用途很廣,可按不同場合和對象,調整文言白話的比重、措辭精煉或淺白的尺度。

這部書曾重印多個版次,封面亦換了好幾次設計,由最初的出版社到後來的山邊社,銷行超過20年。後來我移民了,年紀亦漸大,沒有精力再補充修訂內容。事實上,此類應用文書籍要緊貼時代變化,才能迎合社會需要,我移民後對香港社會環境不及以前熟識,漸漸此書就沒有再版。然而至今仍有不少人提起這部書,甚至說此書曾經是他的學習良伴,對此,我深感欣慰。

專欄往事

何:請陳教授談談你寫專欄的往事,你曾經在《星島晚報》「星象」版以筆名「梁山」撰寫專欄「犀象錄」,由1985年8月17日至1986年1月19日為止。後來何紫邀約陳教授把文章結集出版《不報文科》[5]。對此往事你有何回憶和感受?

陳:當時邀請我在《星島晚報》寫專欄的是文壇前輩董千里先生(筆名項莊),他是該報副刊主編。關於寫這個專欄和出書的始末,我在《不報文科》的自序〈開場與收場〉有詳細記述。

那時我在大學教書,工作雖忙,但公餘寫作只要有心,總可以擠出時間。那時期香港寫作人很流行寫專欄,可謂香港的特色。專欄文字精簡,篇幅短小,字數少則幾百字,最多千餘字,內容範圍可以很廣。從前傳統報紙的副刊不怎樣受重視,到80年代香港報紙林立,許多人以閱報為享受,受歡迎的副刊專欄吸引大批讀者,於是寫作人精益求精,作者之間亦互相觀摩,專欄寫作成為香港一段時期的文壇盛事。而我只是追隨着某些前輩,人寫我寫,當然寫的過程相當喜樂,後來我相繼在多份報紙寫專欄。移民之後,我主要在澳洲《星島日報》發表,寫了20多年,直至「澳洲星島」結束我才擱筆。

至於當時我何以用筆名「梁山」和欄名「犀象錄」呢?我在《不報文科》的自序略有談及。那時隨意翻開《爾雅》某頁,見到「有梁山之犀象焉」一句,便借用了犀象的「犀」、大象的「象」作欄名。在舊時代社會,犀牛的角和大象的牙都很矜貴,梁山這地方就有那些特產。我以「梁山」作筆名,意思絕非說自己是英雄好漢被迫上梁山。其實,我用「梁山」這筆名只是很短時間,因我發覺同用「梁山」的人不只我一個,為免重複,我後來沒有再用此筆名,寫作都是用真名居多。

關於《不報文科》這書名,我是借用了魯迅學生胡風的一段經歷。話說胡風的孫兒要進人大學,他打電話問爺爺:「我報讀什麼科好呢?」胡風給了一個沉痛的答案:「不報文科」,意思是說,於亂世文字很容易招惹是非。回看歷史確實如是,譬如清代的文字獄,很令人吃驚。因此,我以書名《不報文科》借題發揮,不是真的叫人不報文科,而是想引發有意讀文科的人思考,如何下筆忠厚,言論謹慎,亦需知道社會人情微妙的地方。我明白有時骨鯁在喉,不吐不快;但如果一時衝動,沒有深思熟慮,往往誤傷別人或引起誤會,麻煩便由此而起。的確,文字可以招禍,有時我有一種好難過的同感。在科學時代又是亂世,可能修讀理科比較安全,但亦很難說,不久前伊朗有一位頂尖的核子科學家,就是因為科學知識太厲害,他與國防科技有密切關係,結果不幸被暗殺了。所以,生死盛衰是很多因素構成的。

《不報文科》封面題字是單周堯教授的書法,他是我在港大任教20多年來最要好的同事,我很敬佩他。單教授是文字聲韻專家,近年著作《漢字漢語解碼》,寫得深入淺出,他客氣地邀請我為此書寫序,我當然樂意。所以,文人之間不一定相輕的,大家互相欣賞,適當地互相揄揚,我覺得是一件樂事。

幾十年來,我寫了50多部書,多本由山邊社出版,留下了雪泥鴻爪,當中有朋友們為我寫序、封面題字等等,特別感謝幫我出版的何紫兄,這些友誼成為我生命中甘甜的回憶,難能可貴。

《陽光之家》

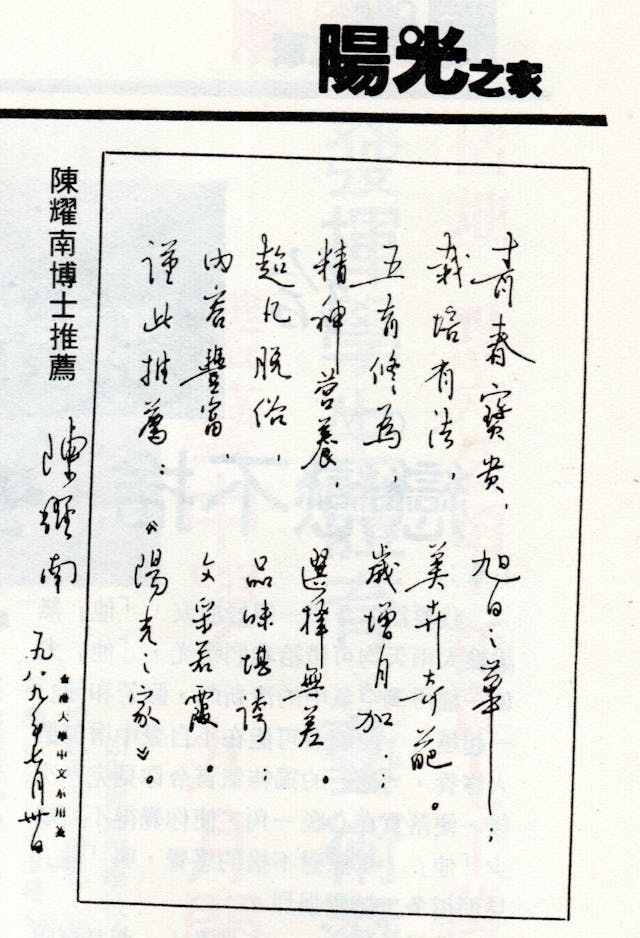

沈:陳教授曾在何紫創辦的《陽光之家》月刊撰稿,並應他邀請擔任該刊顧問,對於《陽光之家》這份刊物,以及與何紫的交往點滴,陳教授有什麼回憶可與我們分享?

陳:何紫為人好學,雖然他自小家貧,不斷奮鬥,沒條件安逸地讀完整個學術歷程,但他用上許多時間自我進修,白手興家,是《陽光之家》的家,又能夠出版很多好書,自己也能寫,真是胸羅萬卷,心靈手敏。所以我很佩服何紫兄的魄力和抱負,他對文化、對朋友都充滿熱誠。最記得他飯量大,胃口很好,有時他來港大探我,我請他吃午飯,那時的他身體健壯,精力旺盛。

何紫的山邊社諧音就是Sunbeam,意思是陽光,《陽光之家》這名稱很配合他的性格,他是個爽朗熱誠的人,充滿春日的陽光。他的興趣不僅辦書店或只是出書,還有辦《陽光之家》,結合起來簡直是一個民間的文化中心,功德無量。何紫以他的親和力,團結了許多寫作人,形成一個文化團體,大家聲應氣求,真是人間美事。

何紫的胸襟和眼界亦很寬廣,沒什麼成見,不會有世間常見的框框。他無論向人邀稿、幫人出版、自己編寫,題材範圍都很廣,文史哲、社會、教育等各方面都有。有些作者跟他觀念不同、意見不一,他照樣幫這些朋友出書,可見他的胸襟。他的人緣很廣,善與人交,辦的文化事業,得到各方的幫助,非常難得。

沈:陳教授在《陽光之家》專欄「喃喃集」撰寫的文章,部分收入了後來出版的著作《刮目相看記》內[6]。你是如何構思這個專欄的?

陳:其實當時我寫專欄沒有仔細規劃,只是隨意所至,總之寫我感興趣的題材,而我的興趣廣泛,主要有語文、文學、歷史、哲理、社會,各樣皆有些。專欄雜文的特質就是這樣,上天下地無所不談,當然有些基本規矩自己要留意,例如涉及別人隱私或無從證實的事情,下筆便要謹慎,可以不說就不說。

書內有一篇文章題為〈刮目相看記〉,重讀令我很感慨。近年我的眼睛漸漸衰老,我寫此書時40多歲,當時因眼疾需要做手術,文章寫下我的治療過程,自問是苦中作樂。那時我在港大教書,港大沒有眼科校醫,於是我去中大找鼎鼎大名的眼科醫生何志平教授。做完手術後,據說手術途中儀器出現問題,結果我的眼睛沒有植入晶片,一向似乎相安無事。何教授後來還推出一本淺談眼科的著作,請我為他寫序。記得當時做完手術,常常帶備兩副眼鏡,一副看近,一副看遠,我希望視力能穩定下來,怎料隨着年紀漸大,眼睛問題繼續差下去,最近看書變得困難,將來如何便看造物主了。

《百姓》

何:陳教授曾在《百姓》半月刊撰寫專欄「歷史叮嚀」,由第92期至126期,文章乃依據歷史故事或古代寓言改寫而成,後來於1988年由山邊社結集出版,書名《以古為鑑》[7]。請陳教授分享這段寫作歷程,有什麼難忘片段?

陳:我怎樣開始為《百姓》半月刊寫專欄,還勉強記得。胡菊人先生離開《明報月刊》後,他和陸鏗(筆名陳棘蓀)合作創辦《百姓》,我蒙他們的錯愛,獲邀寫專欄,於是我參照唐太宗的一句名言「以古為鑑」為要旨,「鑑」字是鏡子的意思,歷史是一面鏡子,我寫的就是以古人作借鏡。

文章結集後便用《以古為鑑》作書名,後來隨着何紫兄去世,這本書亦有些演變。在我移民後不久,香港中華書局陳國輝先生約我寫一本性質類似的書,於是我以《以古為鑑》為底本將之擴大,由頭重寫,成為另一本書《中國人的溝通藝術》[8]。自古以來,著名的演說或書信是很具說服力的,例如西方有著名的總統演講,中國人在這方面不讓西方專美,《戰國策》和《左傳》便記載了外交人員的口才與機智,於是我將古籍內容改寫成短篇小說,繪影繪聲。近年《中國人的溝通藝術》重版,書名副題是「錦心繡口筆生花」[9],今次新版我提議補充原文,主要來自史書如《左傳》、《國語》、《史記》,以及子書如《韓非子》、《孟子》。我精選中國古籍裏有關口頭或書面溝通的藝術,譬如怎樣不亢不卑地說服他人,然後將文言語譯,用白話文重寫,加枝插葉,新版加入原文出處,我希望這本書可作為語文教材,對讀者有益。

總之,《以古為鑑》其實是《中國人的溝通藝術》之前身。說起來,我有些遺憾,如果何紫兄天假之年,我們多合作一段時間,也許我可以在山邊社旗下出版多幾部書。當然,精神上我永遠記得這位好朋友。

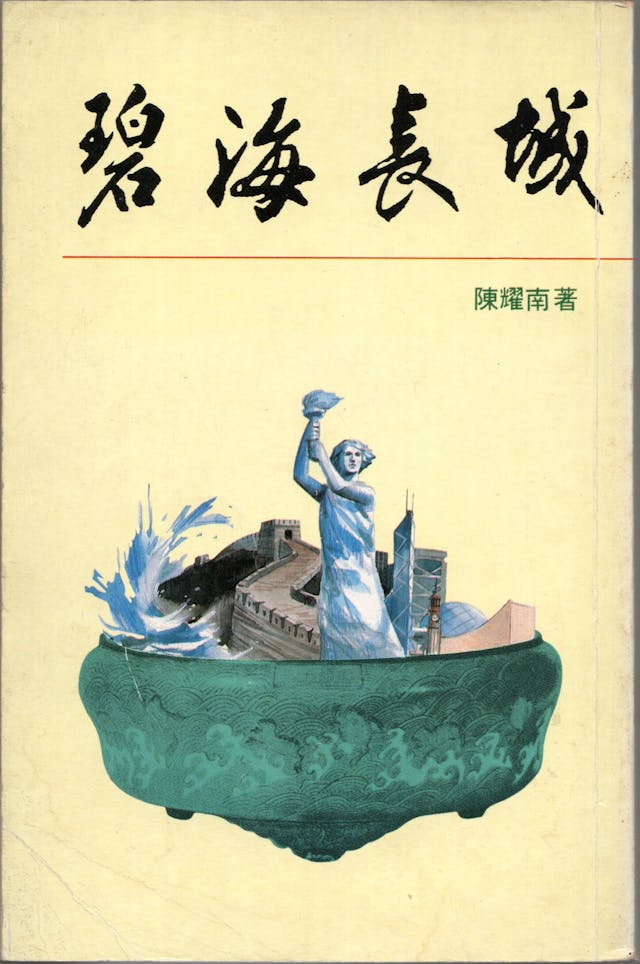

何:陳教授亦曾以筆名梁山在《東方日報》「龍門陣」版撰寫專欄「疏雪集」,後來編選部分文章交何紫出版《碧海長城》[10]。請談談你寫此專欄的緣起及出書經過。

陳:我寫作大多數用本名,只是偶然用「梁山」寫專欄。當年邀約我在《東方日報》寫專欄的是報壇前輩梁小中先生(筆名石人),現已過身,若干年前我去加拿大跟他聯絡,見面暢談甚歡。梁先生博識多才,是報界英傑,兼擅不同文體,非常生動,很有見地,所以報界是有許多生花妙筆的。

關於《碧海長城》這本書,從書名和封面可窺見那個時代背景。封面是何紫找人繪圖的。我寫的內容有些故國情懷在其中,而談論時事的雜文,代表了我當時的觀感,以後未必有相同感慨。中國四海之內,東面南面是碧海,北面民族衝突的地方有長城,碧海和長城就構成幾千年的中華歷史,由邊疆衝突漸漸到五族共和,發展至現在的局面,我作為一個讀中國文史哲的人,對這方面的感慨自然很深刻。

為《碧海長城》封面題字的是何叔惠老師,《以古為鑑》的封面也是他題字。何老師的文學詩詞、書法功夫都非常了得,他弟弟何幼惠先生亦是書法家,兩兄弟都是我很敬重的前輩。小思女士為《碧海長城》寫的序文很有心思,弦外之音,耐人尋味,我們曾經是港大同事,她在港大教了一年後轉去中大任教,一直在中大發展,馳名遠近。

大殊小異

沈:陳教授曾在文章中談及何紫,寫道「他的政治取向認同與筆者大殊,不過對國家民族文化之愛卻又很少差別」,可否與我們分享你和何紫的「大殊」和「很少差別」?[11]

陳:事實上我和何紫是大同小異,大同的是對祖國之情、對文化之愛,但由於大家成長背景不同,有小異是自然的事,即使是親兄弟,某些觀點都會有不同吧?

我其實沒有特別的政治取向,如果說取向,我就是努力探究中國文化的短長真實,中國文化當然有它不足之處,對此我從不諱言。我絕不會因為自己讀中文系,便認為凡是中國的東西一定好,我就是因為比較熟悉,自己在那個學問圈子長大,才會更加愛之深、責之切。你看過去中國女性纏足成千年,古代婦女沒有平等的教育,這是不爭的事實;再看君主專制流毒2000多年,自秦統一之後,絕對權力使人徹底腐敗,對別國人是一種文化常識,我們卻要用歷史來證明,由秦到清,君權就愈來愈厲害,結果有的一塌糊塗,害民害國。所以,不能說我們是中國人就要美言中國的一切,而是應該「好而知其惡,惡而知其美」,這才是真正的愛國。若果我和何紫兄有機會談論這些,大家觀點一定會更多相近。我們所認同的都是那些中國歷史文化,所愛的都是炎黃子孫,無論美的醜的我們都知道,那都是中國的一部分。

我和何紫其實是求同存異的,明白雙方的成長環境不同,我在培僑只讀了小一的一個學期,而何紫是整個中學階段。所以,我們接受大同中有小異,保存那個「異」是無可奈何的,這也是回憶的一部分。朋友能互相尊重、互相欣賞、互相體諒已很好了,對嗎?

何:據知在80年代,有些文化人聚居半山區山邊公司附近,後來還成為山邊社作者。你認識的街坊文友中,除了何紫,有沒有哪位給你較深刻的印象?

陳:那時我跟胡燕青亦熟稔,因她以前在港大中文系上過我的課。胡燕青的文才很高,我很欣賞她,時常在課堂上讀出她的作品。後來她專修詩,曾寫專題論文比較杜甫與幾個唐代詩人的同題詩〈同諸公登慈恩寺塔〉,她認為寫得最好的是杜甫,我亦很有同感[12]。胡燕青文武全才,既是游泳及拯溺高手,又寫得一手好文章,新詩和散文都極好,論寫作能力,她是我在港大認識的青年朋友中最傑出的一位。

胡燕青曾經住高街附近,某次我在路上遇見她,那一幕印象很深,她帶着三個小孩子,沿西邊街斜坡走上般咸道英皇書院旁,氣喘吁吁的,剛巧我在般咸道迎面見到他們,一位帶着三個孩子的母親,神態疲倦但滿有幸福感和慈母的光輝。

懷緬何紫

何:父親何紫於1991年不幸肝癌病逝,他病重時仍堅持每日寫報紙專欄,據他的文章所寫,陳教授曾多番清晨駕車送他去看病,又介紹肝科專家給他[13]。回想何紫當時患病情況,陳教授有什麼深刻的回憶?

陳:我當時只是盡朋友之義,提一些醫生名字給何紫,而且我們是街坊,剛好我懂駕車,接送乃微不足道的事。我印象最深的片段,是他從國內治病回港,我到機場接他,一見到他,黯然發覺他整個人瘦了兩圈,面容憔悴。我的感受後來都寫進文章裏去,登了在何紫的遺作《我這樣面對癌病》,一篇是寫於他去世前,那時他已病重;另一篇是他去世後,表達對他的懷念[14]。

何:《我這樣面對癌病》一書收錄了父親的專欄文章,由爸爸親自編選和邀請陳教授撰序,可惜全書定稿後不足一個月,他便病逝,未能親睹此書出版。關於此書的誕生過程,有什麼令陳教授至今難忘?

陳:何紫病重時,我盡快寫好那篇序交給他,此外便不好騷擾他。大約一個月後,我收到何太的電話,驚悉何紫在那個清晨離世,我無奈感嘆,在次日凌晨,將那篇序補筆寫成另一篇,作為悼文發表在《快報》[15]。我並為《我這樣面對癌病》添寫了一篇〈後序〉,這篇文章何紫兄看不到了,希望他在天之靈知道,亦是寫給你們在世的後人,所謂「家祭毋忘告乃翁」。文章寫下來是永久的記念,我自己也很珍惜。

當時在《快報》任執行董事的陳毓祥先生,很欣賞我在該報發表的那篇悼文,覺得很感動,還請我在《快報》寫些專欄之類的文章,我寫了一段短時期。可惜後來陳毓祥亦不幸去世,是因為保釣事件。所以古人的詩有時令我很感慨,「人事有代謝,往來成古今」,生老病死,人人必經。何紫兄算是有福,有這麼好的後人和朋友一直記念他,在適當的場合將他的貢獻加以表揚,這方面我很替何紫兄慶幸,而我現在能參與其中,是一件極快樂的事。

沈:最後,陳教授如何評價何紫的寫作和出版事業?

陳:事實上我之前所講的都代表了,何紫能善用生命中幾乎每一天做他的文化工作,俯仰無愧,很難得。如果他壽命長些,當然更好,但人生總有遺憾,天地哪有圓滿?再者,拜現代有印刷術,才可以有大量書籍留存下來。你想想以前只是靠手寫,保存文化已困難很多;甚至未有文字,連紙筆墨都未有之前,又如何呢?我曾經見過澳洲古時土著在洞穴內畫的畫,那都是一種心靈的波動、思想的表達,限於當時的物質條件,只能如此。所以,從這個角度看,天地待何紫兄不薄了──起碼他生在現代,長於香港。那個時代的香港,比較自由開放,何紫能在這裏讀書成長,有興趣走入文化圈,做自己喜歡的事,已值得欣慰了!

曾經為文化工作認真努力過的人,天地不會辜負他的。總之,一點一滴去做由良知出發的好事,只要上天願意,自然會留存下去,自然會有人記念。當事者可能預料不到,但受惠者會永遠感激、永遠懷念,就是因着這種人與人之間的善意,我們的文化可以存留,一代又一代的傳下去。

註:

[1] 何紫撰序,陳耀南著《不報文科》。香港:山邊社,1987年3月。

[2] 陳耀南《輕談淺說》。香港:山邊社,1983年7月初版。1990年10月修訂增補版。(擷芳書列)

[3] 陳耀南《應用文概說》增訂本。香港:山邊社,1985年10月。

[4] 引文出自陳耀南序,何紫著《我這樣面對癌病》(香港:山邊社,1991年11月),頁5;另收錄於《我這樣面對癌病(增訂版)》(香港:山邊出版社,2018年4月),頁15。

[5] 陳耀南《不報文科》。香港:山邊社,1987年3月。

[6] 陳耀南《刮目相看記》。香港:山邊社,1989年8月。

[7] 陳耀南《以古為鑑》。香港:山邊社,1988年9月。

[8] 陳耀南《中國人的溝通藝術》。香港:中華書局,1996年7月。

[9] 陳耀南《中國人的溝通藝術——錦心繡口筆生花》。香港:中華書局,2019年7月。

[10] 陳耀南《碧海長城》。香港:山邊社,1990年6月。

[11] 陳耀南〈陽光松柏在山邊〉,《平生道路九羊腸──香港老照片(五)》(香港:天地圖書,2004年),頁195。

[12] 胡燕青〈大雁塔的幾個高度──試讀杜甫的〈同諸公登慈恩寺塔〉兼談高適、岑參、儲光羲同題詩〉,《詩風》第8卷第1期(1979年6月),頁12-20。

[13] 何紫〈淚沾眼角〉及〈進醫院前〉,《我這樣面對癌病》(香港:山邊社,1991年11月),頁13及26;另收錄於《我這樣面對癌病(增訂版)》(香港:山邊出版社,2018年4月),頁32及56。

[14] 陳耀南〈序〉及〈後序〉,何紫著《我這樣面對癌病》(香港:山邊社,1991年11月),頁1及頁95;另收錄於《我這樣面對癌病(增訂版)》(香港:山邊出版社,2018年4月),頁10及頁202。

[15] 陳耀南〈悼何紫〉,《快報》(1991年11月9日);另收錄於《童心永在──何紫紀念特輯》(香港:香港兒童文藝協會、香港作家聯誼會,1991年11月24日)。

「何紫和那時代的人物」訪談系列文章: