情繫詩詞,以舞蹈寫日記

藝術源於生活,無論是寫作也好,編舞也好。

「我的靈感,幾乎全是生活中遇上的東西,例如,我熱愛下廚,很喜歡弄東西吃,有一次焗飯時,突然發現包裹的錫紙很美,用手一捏,便可創製成一個雕塑,很有趣。」第二天,她立刻跑到超市去買來幾卷錫紙,鋪在studio裏……又找設計師朋友打造做一個舞台,置身其中,燈光照射下,她像極了一顆璀璨奪目的鑽石。那次演出叫好又叫座,但卻因環保問題,她不願再演。

「每次下雨,當我到城市當代舞蹈團去,走上那個小山坡,風雨橫斜的時候,人人躲在傘子下面。每個人的安全空間,可能就是頭頂上面那一小片的空間。」創作《獨步》這個作品時,那是1995年,正值香港回歸前夕,很多人可能都想過移民的問題。

究竟天下之大,何處容身?也許,這是每個人曾經思考的問題。

「創作時很多意念,都是慢慢孕育而成的,一個image會引起很多想法……雨傘是個Shelter嗎?What’s the mean of shelter?是家嗎?家在哪裏?是心之所在?還是頭上的一把傘?」雨傘這個意象,給她帶來一連串的聯想,意念的浮現,與生活完全分不開,創意無限,植根於生活!

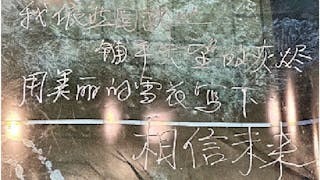

編舞多年,她一直致力追求的境界,卻是中國的詩詞。

小梅希望自己編的舞,好像詩詞一樣精鍊,「短短兩三行文字,已涵蓋時間、景物、人情,意象豐富,具跳躍性,還有言外之意,可供仔細玩味、品嘗……」簡單的意象,砰的一聲,便引起無窮的聯想。

她拈出《獨步》為例,「撐着一把傘,在台上獨舞,台下的觀眾,就能產生共鳴,想起自己人生的種種,這跟詩詞的感染力一樣。」

不同時期的作品,呈現了不同時期的梅卓燕。「每個作品,都從側面反映出自己當時的狀態、感情……」從1986年起,她便開始以舞蹈寫日記。

長溝流月去無聲,很多朋友走着走着就散了。可是,她還在跳舞,還以舞蹈書寫歲月人生的路上風景、浮花浪蕊。

2009年,50歲的她創作了第六篇日記《日記VI.謝幕……》,也叫《五十年不變,舞照跳》。通過《日記VI》,她挑選了自己20歲、30歲、40歲時創作的獨舞作品作為骨幹,藉此回顧她舞蹈創作的心路歷程……她將自己關心的東西,凝聚在一起,然後在舞台上呈現出來。「謝幕」並不是落幕,對她來說,「人,還是要活下去,舞,還是要跳下去。」

「正如作家選擇文字,我則選擇用舞蹈的方式去記錄生命,名為日記,就是將我的一個橫切面,呈現在觀眾的眼前。我的作品沒有任何悲劇成份,全是發自內心的真情實感,但總會當場弄哭好些人,像催淚彈似的,可能是碰撞到人們內心最柔軟的部分。」透過這個作品,小梅喚醒了許多人對生命的感悟。

一期一會,變幻才是永恆

小梅篤信佛教,她與佛教結緣,源於一次到美國學習Contact Improvisation時,即興演出的舞者不用排練,演出相互影響,帶出意想不到的奇妙效果。這種技巧緊扣佛教「恆常變化」的理念,老師全是佛教徒,強調「當下的一刻」。

「整個訓練需要practice yoga(瑜伽),還有meditation(冥想)。所謂『活在當下』,大抵就是這個意思。世事無常,每一次跳舞都是『一期一會』,我深深記着這句話。」回港後,她曾到香港大學的佛學中心聽講座,研習佛經。其後,受到朋友邢亮影響,跟着他去聽宗薩欽哲仁波切的現場開示,深覺受到啟發,皈依時,她已50歲了。

信奉佛教,對她影響至深,無論是待人處事,還是創作,佛學的理念都可以帶來正能量。「如果沒有信仰,可能受到名利得失所控制;創作時,可能會有產生很大的壓力,甚至可能會不擇手段;有時候,在工作上遇到困難,就會產生焦慮。如何與焦慮共存,不被它影響,甚至反過來可以利用焦慮,帶來新的構思……」小梅細細道出她的啟悟。

她指出佛教對於個人生活上的改變,最重要的是awareness。「購物前,我會考慮一下,製造這件物品,是否對動物構成傷害?我是否過份地消費?例如買一棵菜,可先了解其來源產地,是否有機種植?是否fair trade?」這都是她關注之處。

「人生存的方式,可以很簡單,不一定要有車、有樓,或者什麼才能活下去。」在她看來,「這些東西並不是生存的必需品,只不過反映了人的貪慾而已。一旦有了這些妄念,人就會受干擾,失掉自己的初心。」

直到今時今日,小梅依然是獨立的舞蹈工作者,她持續跳舞、編舞,也當教師,在香港演藝學院、港大、中大,以及其他團體,教授一些密集式的課程,大多以工作坊的形式進行,時間或長或短,從一個星期至一個月不等。「我不是長期受僱於一個機構,除了在香港,我也會到外地去,例如南京,主持master workshop。」多年來,她主力集中於「編、跳、教」三方面的工作。

最後一夜,華麗蒼涼共舞

舞蹈是跨越國度、超越語言的藝術。梅卓燕曾於多個國際藝術節表演獨舞創作,以「遊走於傳統與現代、東方與西方」的舞蹈風格見稱。

「噢!傳統與現代,東方與西方,我們在香港,每個人都曾經歷、涉獵過……」小梅輕輕地說。

生活在香港,中西共融,跟東西文化分不開。舞蹈可取材自古典詩詞,也可改編現代作品。例如《獨步》,靈感就來自李清照詞的世界,而新編的《最後一夜》,則取材於白先勇的《金大班的最後一夜》。蒙《鏡文學》授權演出,梅卓燕以舞蹈描繪金兆麗在醉生夢死的舞廳中,三段跌宕起伏的愛情故事。

「我看中了香港舞蹈團一位舞者華琪鈺,她很適合演繹金兆麗這個角色。」小梅如是說。

這篇小說的原著,與舞蹈的關係更明顯,因為故事的背景就發生在舞廳,而舞廳就是個跳舞的地方,跟舞蹈可以直接溝通。不同的社交舞,有不同的風格,小梅接着說:「例如Waltz比較溫柔、高雅;牛仔舞的節奏較快,充滿動感,比較aggressive;至於探戈,則較為性感,充滿激情和活力,且具挑逗性;而Cha Cha卻有一種互相試探,欲拒還迎的感覺……」不同的舞蹈,可以演繹不同的溝通方式。

「在舞廳中,離不開男女之間感情的故事,講溝通、講權力,與舞蹈一拍即合。在舞劇《最後一夜》裏面,讓我們反省什麼是愛情?什麼是家?」金兆麗一生追求的,也許就是歸宿,就是她的家。

「好花不常開,好景不常在……今宵離別後,何日君再來」青春不再、年華已逝,舞池中的金大班,她的最後一夜,是她對過去的懷念,也是告別。

隨喜隨緣,數十年如一日

創作隨緣,「對於將來,跳舞就是我的大方向,我從不會計劃一年會有多少個作品,只要在生命中保存足夠的awareness、sensibility,就會有東西令你好想去做,而且會去做。」小梅坦然道出心聲。

有人說:「放開自我、展示天性、釋放壓力,是舞蹈賦予人們的意義。」對小梅來說,跳舞已是她的終身事業。

「我會一直跳舞,無論去到多少歲……以前覺得跳舞,要漂亮、要年青、要有精力……現在,這些已不成問題。能夠動,就是一種表達方式,能接受的一個情況,就是一個最好的情況,至少自己可以向這個世界,提出這種聲音!」她淡淡說來,卻擲地有聲。

儘管盛年看似已過,但梅卓燕從沒想過退休,她的堅持,就是「能跳多久,就跳多久」。

眼前的小梅,一身玄色素衣,一頭俐落短髮,友善的眼神,讓人感到很親切。她說話的速度極快,而且聲音清澈、響亮悅耳,跟她聊天,實在是享受。

時間非常緊湊,我們談了個多小時後,她便要開始排練《最後一夜》。

我留下來,看完這齣舞劇的綵排後,已是傍晚時份。

「很多細節,仍需琢磨。」6時多了,她還得繼續工作。

她的認真,她對舞蹈的熱愛,數十年如一日。

離開上環文娛中心8樓,天下着微雨,我打着傘,走在路上,耳畔仍不時響起蔡琴的歌聲:

「踩不完惱人舞步,喝不盡醉人醇酒……曲終人散回頭一瞥,嗯……最後一夜」。

聽說,《最後一夜》有望安排於12月演出。

嗯,好期待!

本系列文章: