近年來,隨着西方內政的變化甚至惡化,學術和政策研究界出現了愈來愈多文獻,討論西方民主如何正在走向「死亡」。究其原因,人們無非把民主「死亡」的責任歸諸於內部的民粹主義,及在民粹主義運動中崛起的專權政治人物。美國特朗普「意外」當選總統之後,人們更是開始擔憂民粹主義對現存民主體制的衝擊和破壞。

也有很多人把責任推到所謂的外部「專制主義」的崛起和對西方民主所構成的挑戰。不過,「外部原因」說只是學者根深柢固意識形態的折射,因為經驗地看,很少有內部制度因為外部的挑戰而「死亡」的,幾乎所有的政體都是因為內部要素而變化,或者最終死亡。

西方學術界所強調的「權威主義式的民粹主義」(authoritarian populism),倒是指向了西方傳統民主正在走向「死亡」的真正原因。然而,人們並不能簡單地把西方民粹主義的崛起,歸諸於像特朗普那樣的一些政治人物的崛起,因為道理很簡單,無論是民粹主義還是特朗普式的政治人物的崛起,正是西方民主的必然產物。

簡單地說,西方民主今天所面臨的挑戰,在很大程度上猶如從前共產主義陣營「計劃經濟」所面臨的挑戰;或者說,建立在「一人一票」之上的民主制度和基於「一人一份」之上的「計劃經濟」,兩者的運作邏輯有很多類似之處,如果不是完全一樣的話。在一定意義上,人們也可以把民主稱之為「計劃政治」。

計劃經濟的兩種經濟制度形式

如歷史所見,蘇聯式的「計劃經濟」最終因為失敗而遭到拋棄,但在其產生之時是具有諸多崇高的「初心」的。資本主義經濟不斷發生周期性危機,並且沒有有效的解救危機的機制,同時這也是一種人剝削人的制度,導致了社會的高度分化和高度不平等。計劃經濟顯然是針對資本主義制度的缺陷而產生的。但計劃經濟的幾個假設具有致命的缺陷:第一,它假定每一個人的需求是一樣的(平等);第二,它假定人是「善」的,會發揚光輝的一面,例如不會偷懶,而是會努力工作;第三;它假定國家(政府)有獲取足夠信息的能力並理性地進行生產和分配等決策。

典型意義上的計劃經濟已經壽終正寢,但計劃經濟的一些要素則生存下來,並且得到了發展。不同形式的計劃經濟要素至少表現在兩種經濟制度形式中。

第一,東亞發展型國家(developmental state),主要指日本等經濟體,政府通過經濟規劃促進經濟發展。不過,儘管發展型國家的經濟規劃和計劃經濟有類似性,但和原先意義上計劃經濟很不相同,即這種規劃仍然是基於市場之上的,而非消滅市場經濟。

第二,歐洲等福利國家制度,政府在經濟生活的很多方面,例如經濟規制和二次收入分配等過程中起了關鍵作用,也具有計劃性質。實際上,批評蘇聯計劃經濟的自由主義者,也經常把福利國家置於同樣的批評範疇。不過,和發展型國家一樣,不管政府在福利國家制度中扮演何等重要的角色,市場仍然是經濟的主體,這便和原先的計劃經濟區分開來。確切地說,在今天的世界上,就政府和市場的關係來說,大多數經濟體都是混合經濟體。

由「精英民主」到「大眾民主」

較之計劃經濟,民主的產生比較自然。但正如計劃經濟是對資本主義市場經濟的反動,民主也經歷了不同的發展階段,每一個現存形式的民主也都是對前一階段民主形式的反應和修正。簡單地說,民主經歷了從早期的精英民主到今天的大眾民主兩個大的歷史階段。儘管大眾民主是精英民主的必然產物,但兩種民主的運作邏輯是不一樣的。

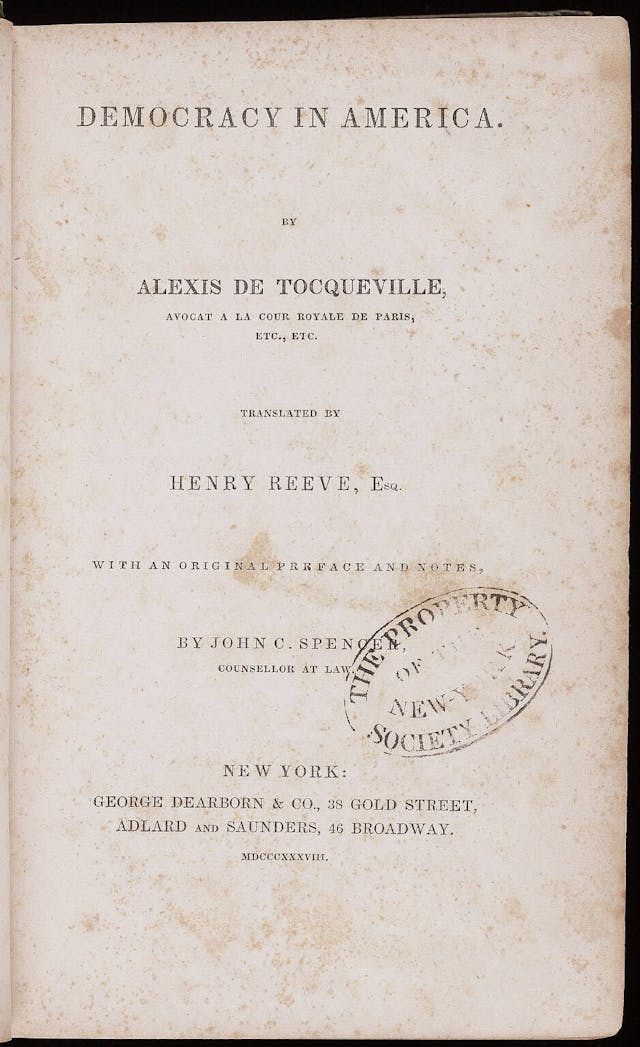

人們如果把法國思想家托克維爾(Viscount de Tocqueville)在《美國民主》(Democracy in America)所描述的古典民主,和今天西方學者所描述的當代民主對照一下,就可以看出精英民主和大眾民主的差別來了。

托克維爾所描述的民主,是具有一種廣泛意義的制度安排和社會經濟實踐,而在當代學者那裏,民主研究幾乎被簡化成為一種選舉(選票)分析。不同時期學者所描述民主的內容不同,剛好反映了民主制度的歷史變遷。

托克維爾在描述美國民主時,與其說是在說民主,倒不如說是在說平等。他在美國觀察到,民主有利於一個社會趨向於平等,不僅僅是經濟上的平等,而是平等的權利。更為重要的是,民主意味着從家庭到國家之間的一系列制度安排,其核心是市民社會、社會組織的自治和自我管理。

在托克維爾時代,儘管選舉權也在擴大,但選舉權仍然僅僅局限於少數公民。當時的政治參與主要是指老百姓對其所屬的地方事務的參與。在國家層面,托克維爾強調的是三權分立、聯邦體制下中央地方關係等因素對中央政治權力的制約。

所謂的民主,也就是精英之間的「共和」,即權力共享。民主制度的有效運作,取決於精英之間的政治共識。政治共識之所以成為可能,最主要是因為精英圈子小,大多精英具有類似的家庭背景、進入同樣的學校、接受同樣的教育、具有差不多的思維和行為方式。

一般認為,經濟學家熊彼特(Joseph Schumpeter)所定義的民主是典型的「精英民主」。但這種看法從現在看來並不確切。熊彼特把民主簡化成為政治家通過競爭選票而獲取政治權力。說其是精英民主,是因為作者這裏所強調的是政治精英,而非老百姓的政治參與。或者說,在熊彼特的定義里,選舉是第一秩序,而參與是第二秩序。不過,如果從選舉邏輯的角度來看,確切地說,熊彼特對民主的定義反映了大眾民主的內容。

大眾民主最主要的制度表現形式便是「一人一票」。這一制度安排具有兩個主要的理論假設。第一、民主可以被簡約成為至少存在兩個政黨競爭之上的「投票行為」。誠如托克維爾所描述的,民主具有極其廣泛的內容,但到底是什麼才使得一個政體成為民主呢?最終人們把民主簡約成為多黨競爭之上的選舉政治。

第二、民主是「政治人」假設的完美實現。西方從古希臘開始就有政治人的假設。政治人的假設就是每一個公民都有權利參與政治,並且都有能力就政治事務作出理性的判斷;再者,政治也能是實現人的價值的最重要舞台,政治參與因此也是實現政治平等的唯一途徑。

需要提出的是,在古希臘城邦,公民的政治參與是以存在着一個大規模的奴隸階層為前提的。奴隸階層的存在使得公民從繁重的體力勞動中解放出來,有時間、有能力來思考城邦事務,並且就城邦事務作出理性的決策。在現代社會,隨着經濟發展和社會的進步,人們便把「政治人」的概念擴展到所有公民。也就是說,西方的「一人一票」制度是具有深厚的文化基礎的。

「計劃經濟」的缺陷

因此,如果說計劃經濟的目標是要實現人在經濟上的平等,那麼「一人一票」制度的目標是實現人在政治上的平等。但這裏有幾個沒有說出來的假設:一、所有人(公民)在智力和理性上是平等的;二、所有人在財富、時間、信息收集能力等方面是平等的;三、所有人有能力根據所收集到的信息來作出理性的決策;四、他們所作出的理性決策既符合每一個人的私人利益,也符合他們所處社會的公共利益。

這些假設儘管具有高度的道德感,但在實際上並不存在。沒有一個社會的人在所有這些方面都是平等的。即使經濟社會等其他所有方面都是平等的,人們在智力上也是有差異的。正因為如此,「大眾民主」和「計劃經濟」具有同樣的缺陷。

計劃經濟消滅了所有私人經濟空間,所留下的是公共經濟空間,即公有制。同樣,「一人一票」的民主實際上也消滅了前面托克維爾所說的,從家庭到政府的所有「市民社會」。儘管今天的西方也強調市民社會,但今天的市民社會和托克維爾時代的市民社會已經大相徑庭。

托克維爾時代的市民社會強調的是自治和自我管理,今天的市民社會則是完全政治化的,政治而非自治成為他們的主戰場。所有的一切似乎都是政治的,很難再找到非政治的領域。正因為自治性的消失,今天的民主很容易導向「多數人的暴政」。權威主義的民粹主義說穿了就是「多數人的暴政」。英國的脫歐是這樣,美國的特朗普民粹主義也是這樣。

這種結局是西方經濟和政治體制運作的必然結果。就其本質而言,計劃政治(或者「一人一票」民主)是對西方資本主義制度的反應。自近代以來,資本獲得了前所未有的自由,不僅把從家庭到政府之間的所有「市民社會」納入其運行軌道,而且更是把每一個人納入資本的軌道,即馬克思所說的人的「商品化」。

資本權力擴張

到了今天的新自由主義時代,沒有個體能夠脫離資本而生存和發展,沒有個體能夠脫離資本而規定自身的本質。在工業化時代,依附資本而生存和發展的人們(即工人),可以形成集體(即工人階級)來和資本打交道;但在後工業化時代,尤其是信息技術(互聯網和社交媒體)時代,愈來愈多的人們淪落為孤立的個體,他們只能單獨地依附資本而存在,而沒有任何反抗資本的能力。

資本權力的大擴張必然造成國家權力的大擴張。從理論上說,資本是追求私人利益的,而作為公共空間的政治則是追求公共利益的。當資本把從家庭到政府之間眾多的市民社會吸納到自己的軌道裏面的時候,政治也必然對此作出回應,努力把同樣這些從家庭到政府之間的市民社會吸納到自己的軌道上來。只有這樣,一個社會才能在私人空間和公共空間之間、在私利和公益之間達成一個基本的均衡或者平衡。

今天的西方社會,儘管人們仍然繼續宣稱「市民社會」的存在,但愈來愈多的人則已經被納入這兩個經濟和政治軌道,很少有人還生活在傳統的「市民社會」的自治條件下。

很容易理解,當資本在全球化和技術進步過程中成為贏家的時候,更多的福利或者「一人一份工資」的制度也變得不可避免。資本對個體和個人權力的侵入,與個人對政治權力的依賴度的增加是成正比的。也就是說,一方面是資本把個人納入其軌道,使其成為孤立無助的個體,另一方面是個人愈來愈依賴於政治權力,因為只有通過這種依附才能對抗資本而生存。資本所帶來的不確定性愈大,人們就愈需要通過政治來追求確定性。這便是今天大多數西方社會所面臨的局面。

混合政體是最好的政體

也應當指出的是,西方把自身的民主簡約成為基於多黨制競爭之上的選舉,並對外輸出到非西方那些已經接受西方式民主的國家的行為,已經對這些國家造成了巨大的危害。正如前面所討論的,在托克維爾那裏,選舉並非是民主的本質性的規定,民主意味着自治和權力制衡;再者,選舉民主的運作更需要其他方方面面的制度來支撐。

但一旦西方把這一簡約式民主強行推行到不具備其他制度支撐的非西方國家的時候,民主便成為了無源之水,無本之木。這也就是今天接受了(或者被動接受了)西方式民主的大多數發展中國家所面臨的局面。具有深厚文化和制度支撐的西方國家的民主出現了這麼多問題,更不用說是缺失這些文化和制度條件的非西方國家了。

馬克思曾經預言資本主義是自己的「掘墓人」,但其預言沒有成功。主要的原因就是馬克思之後的資本主義引入了社會主義要素,例如福利政策和第三部門(國有企業)。就經濟體制的性質而言,西方資本主義國家的大多經濟體都是複合經濟體。政治上是否也會出現類似的發展呢?沒有人會預言「一人一票」民主的「死亡」,因為人們一旦擁有了「一人一票」,就不會再放棄這種權利。

今天的西方儘管恐懼於民粹主義所造成的權威主義,但這種權威主義是否具有必然性?如果具有必然性,西方的民主也會演變成一種復合政體。如果這樣,那麼當代世界也應驗了古代哲人(亞里士多德)的預言,那就是,最好的政體即非專制,也非民主,而是權威與民主一體的混合政體。

原刊於《聯合早報》,本社獲作者授權轉載。