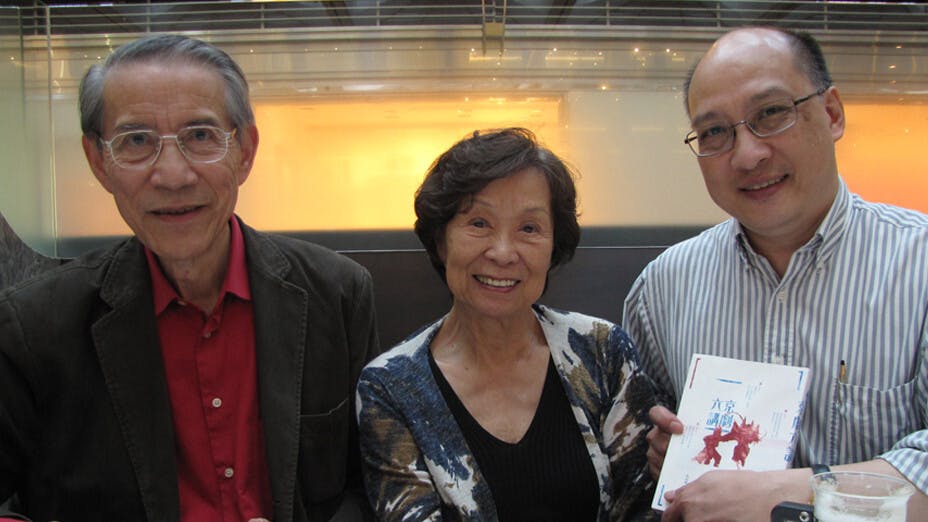

《信報》榮休總編輯沈鑒治3月20日在三藩市辭世,享年九十。噩訊傳至,心情久久不能平復。還記得上月農曆新年期間,他的好友吳瑞卿博士傳來節日祝福和照片,我亦馬上回賀。萬萬沒想到,一代文人巨匠就這樣悄悄的走了,用吳瑞卿的話:「六藝皆通的人極少矣」。本文集中談一下沈博士精通六藝中的「樂」。

我對沈鑒治音樂造詣的認知,遠遠早於三年前邀請他和夫人袁經楣參與《前世今生》音樂口述歷史工程。回想上世紀九十年代初,不少古典樂迷都追看《信報》每星期四在文化版由一位名為孔在齊執筆的〈樂樂集〉欄。這個欄目每次介紹的古典曲目,淺入深出,分析作品風格、作曲家軼事、時代背景等,趣味央然。最有特色的是,最後一段幾乎肯定是唱片推介,把優秀版本一一介紹。不少讀者拿着剪報到唱片公司購碟,有如藥方配藥,樂到病除。我在那個時期買的唱片不少還保存已發黃的剪報。

多年後才知道,孔在齊其實就是當時擔任總編的沈鑒治。樂評文章1997年結集在一本由台灣景遠出版公司發行的《樂樂集I》,沈在自序中自揭謎底,透露筆名乃取自《論語》孔子在齊聞韶樂,「三月不知肉味」。亦指身任總編日理萬機,每週撰寫樂評「正好以寫音樂文章來調劑精神,希望《信報》的讀者們也能把這些短文來鬆弛一下神經。」其時乃香港回歸前最後幾年,熱廚房的猛火程度可想而知。沈鑒治的樂評在社會神經最繃緊時出台,可見寫樂評對他來說並非風花雪月,而是有其平衡情緒的必要。

香港音樂評論的先驅

《信報》的樂評,其實是沈鑒治的「今生」,至於前世,則原來早在五十年代已經開始,絕對是香港音樂評論的先驅。我是通過上述口述歷史工程,越洋聽他娓娓道出從上海初到貴境,如何融入香港主流文化,其中一個重要方面,正是他對音樂的興趣與追求。這方面當然源起於他的知識分子家庭背景,用沈鑒治的原話:「京劇聽爸爸的,古琴聽媽媽的,西樂就是我自學的。」

相信不少讀者都知道,沈鑒治的家慈乃古琴大師蔡德允。1938年一家三口從上海首次來港,沈鑒治考進男拔萃,課餘在家中學習古琴。結果母親對古琴表示更大的興趣,從此全心鑽研,成為桃李滿門的一代宗師。沈鑒治作為家中獨子,自幼對藝術耳濡目染,家中聽母親的古琴、與父親到普慶戲院聽馬連良、張君秋演京劇等,形成影響一輩子的音樂基因。他與袁經楣的邂逅和結緣,音樂肯定扮演主要角色。五十年代在北角璇宮(即現在仍原貌屹立的皇都戲院)、香港大學陸佑堂等舉行的各場音樂會,都經常有他們的踪影。1959年指揮巨擘卡拉揚率領維也納愛樂樂團在利舞台只此一次的演出,他們也是座上客。

從影評開始藝評生涯

沈鑒治的藝評文章由影評開始。據在2011年出版的回憶錄記載,他在1953年開始,在《大公報》以筆名邵治明、與筆名為姚嘉衣的查良鏞輪流寫影評。他以稿費買古典唱片、工餘時學習鋼琴、大提琴和聲樂,之後在《新晚報》以筆名吳維琪撰寫〈樂迷手記〉專欄,六十年代尤其是大會堂落成後所評論的音樂活動文章極受歡迎。多年後首任大會堂華人主管的陳達文坦然承認他也是讀者之一。他更認為沈鑒治其實正進行藝術普及教育,以他外語的優勢,收集外國音樂資訊,通過既簡易又引人入勝的文筆書寫出來,這是當時中文媒體幾乎沒有的。

沈鑒治在《大公報》及附屬《新晚報》撰寫藝評並非偶然。據他透露,時任《大公報》社長費彝民的夫人是他的外母、袁仰安夫人的疏堂妹妹。那也是為什麼1956年女高音費明儀出發到法國留學,在啟德機場停機坪上的合照沈鑒治夫婦昂然在其中。

據陳達文回憶,沈鑒治原來屬於所謂傳統左派文化圈子。到了文化大革命爆發,尤其是1967年暴動,沈決定抽身離開,以新成立香港生產力促進局成員身份,借調到東京,到1986年回港出任《信報》總編一職。

我首次採訪沈鑒治,是2012年他出版的《京劇六講》。他以廣東話暢談京劇,我也用英文在《南華早報》報道他的精闢講解。五年後他舊事重提,以〈一本難得的好書〉為文,祝賀他有份參與的《前世今生》發布會成功。

今天適逢該書第二版付印,借用吳瑞卿的話以作遙念:「你的書圓了他最珍貴的夙願。」