香港著名攝影師翁維銓,近日在香港大會堂舉辦了「天、地、人」攝影作品展,展出過去55年拍攝的約300幅相片。

我在展覽開幕那天,跑到大會堂低座的展覽廳,欣賞他的攝影作品,還得到羅卡先生介紹,認識了翁維銓。

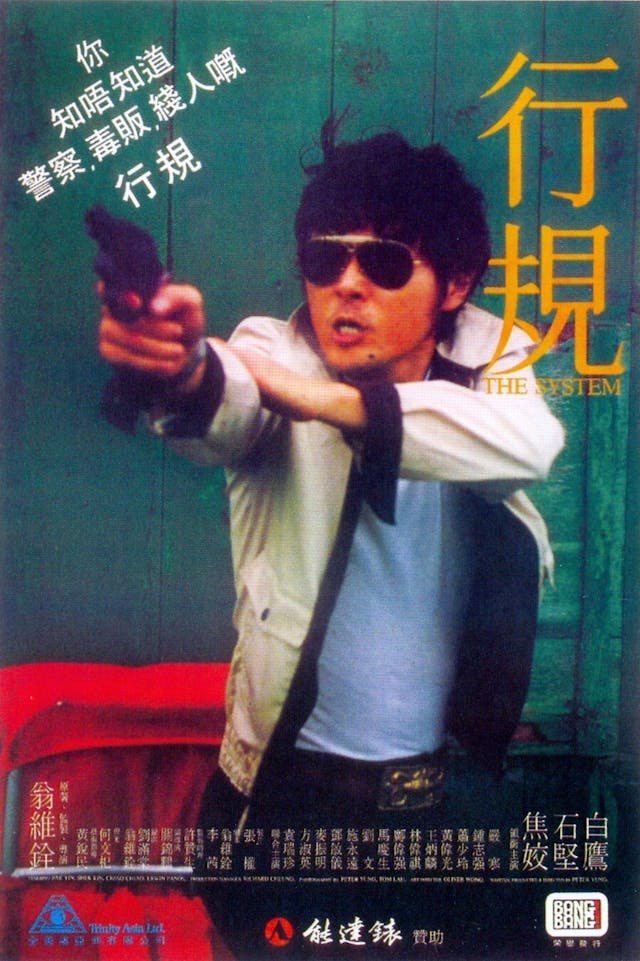

除了是攝影師,翁維銓也是七、八十年代香港新浪潮電影導演,年輕一代的觀眾,可能不大熟悉他。想當年,我也有看過他的代表作《行規》(1979),仿如新聞片的影像,反映現實的殘酷、生命的無常,令人印象非常深刻。現正在香港文化博物館舉辦的「瞧潮香港60+」展覽,介紹香港新浪潮電影時,也有談及其作品。

正因為展覽的緣故,翁維銓忙得不亦樂乎,直到前幾天,才約到他做專訪。

坐在展覽廳的一個角落,我們聊將起來,從他早期的學習經歷,談到他的紀錄片、他的電影、他的攝影……還有他的教學工作。

視黃宗霑為恩師

翁維銓出生於香港傳統的家庭,家人由潮州潮安來到香港,爸爸開設工廠,八兄弟姊妹當中,他排行第六,「我的童年跟所有的香港人一樣,捱世界……」他坦言自小不愛讀書,卻喜歡攝影。14歲那年,他第一次出門,到台灣遊玩,在旅程中要拍照,從此就開始迷上了攝影,那是1963年。

他自言讀書不成,卻在1968年初去了美國,在洛杉磯留下來,進了當地一間著名的學校『藝術中心設計學院』就讀,念攝影、藝術、電影,「我一面讀書、一面工作,做有關攝影方面的工作,靠這些收入維持下去,完成整個大學課程。」

剛到美國的初期,機緣巧合,他在洛杉磯中國城的一間小餐廳,認識了美國華裔電影攝影大師黃宗霑(Jimmy Wong Howe),彼此很談得來。「在大學最後一年,學校給我一個特別課程,讓我跟隨黃宗霑學習……還讓我到越南做戰地記者,拍戰爭硬照……因為他的影響,我看事情的方法改變了。」

在〈懷吾師黃宗霑〉一文中,翁維銓指出,「他是非常有個性而十分關懷他人的藝術家。」

他認為黃宗霑對他的啟導,不但在技藝方面,也在做人方面,「他教我的攝影絕技,就是要追求完美!為此,要不斷嘗試,還要親力親為。」

黃宗霑一直想拍關於美國第一條唐人街的紀錄片,那裏名叫洛克鎮,整條村都是中國人,是最早期做鐵路的中國人住的地方。「他已經69歲,不想做導演,所以給了我一筆錢,叫我去拍,而且帶我去當地,做拍攝前的準備工作……還為我打好關係。」

翁維銓在那裏逗留了3個月,當攝影師和導演,「黃宗霑將所需的設備全給了我,回來剪輯好之後,還幫忙看看剪接效果。」他花了6個月,完成第一部紀錄片《洛城的一天》(1971),在電視台播映。

他不諱言,「黃宗霑支持我去拍紀錄片,他不單是我的老師,亦是我的『貴人』。藝術以及任何東西,如果沒有人給你機會,沒有貴人之助是不行的。」大學畢業後,在黃宗霑的建議下,他去歐洲旅行,住了差不多一年,一邊看書,一邊拍照片……大概在1971年底,他決定回香港發展。

黃宗霑在荷里活工作多年,體會甚深,翁維銓不留在美國等機會,轉而回到亞洲和香港發展,也是受到其師所啟發。

新浪潮裏是先鋒

大約在1972年9月,翁維銓回到香港,除了攝影,他開始在香港浸會學院、香港中文大學校外課程等地方兼職教學。在1974年,他跟金炳興、陳樂儀等辦了一個兩年的電影文憑課程,教Super 8(超八)製作。

1974年,他與英美製片人導演攝影師合作,為電視台拍攝有關國際販毒的調查記錄片,花了18個月時間,完成了《白粉歌劇》(1976),在英國ATV播映。

到1978年,累積了不少經驗後,他開始籌備製作第一部劇情片《行規》(1979)。「當年做了很多資料蒐集,大部分是有關毒販、毒品的問題,研究了許多相關細節。」電影的主題主要圍繞毒販、線人和警方的關係而發展,內容講述一名警察如何在毒販與線人之間周旋,最後悲劇收場。

《行規》是第一批香港新浪潮電影,帶有紀錄片的色彩,由關錦鵬出任副導演,劇本的顧問是金炳興,負責執筆的是李茜。為了追求影片的真實感,不僅對話採現場收音,連配樂和所有聲效都如此,而片中的追蹤場面,是由翁維銓以手提攝影機拍攝,只為拍出現場的實況感。

「我拍《行規》,如同其他拍第一部戲的電影人一樣,擁有一份熱情,很專心地拍出來。」在所有作品中,翁維銓會選《行規》作為個人的代表作。

其後,他應邀替新藝城拍《再生人》(1981),以恐怖片的格局表達輪迴的觀念,此片實驗性濃厚,是首部同步收音電影。影片要在3個月內完成,翁維銓亦承認創作意念不成熟,「劇本也是邊拍邊改的,放了太多自己的東西進去,弄出來有點炒雜錦的味道。」

在1981年,翁維銓曾多次到新疆實地考察,1982年,他前往新疆拍攝《荒漠人》,談及哈薩克人的起源……歷盡困難險阻。他說,「我對新疆很感興趣,又很喜歡少數民族……事前的準備工夫是我做的,考古也是我的興趣。那時資金有限,只能拍21日,地方又偏僻,拍得成是奇蹟。」在《新疆:絲路上的中國情》的序中,他也詳細記述了在1981-82年間,籌備和拍攝《荒漠人》的種種經歷、遇到的困難和獲得的經驗。

羅卡曾指出,「翁維銓的紀錄片手法純熟,在此運用不錯,但人物性格和戲劇處理仍嫌生硬,細節不足,場面往往點到即止,未能發揮更強大的氣勢和情緒的感染力。」也許是時機和客觀條件尚未能完全配合,以致成績不如理想。

至於《三文治》(1984),則是部關注青年的社會問題影片。「我為這部電影,做了6個月的資料蒐集,到的士高泡了不少時間……」片中呈現青年人躁動的行徑,將他們魯莽而又不失純良的一面表現出來,筆觸非常寫實。

到1987年,翁維銓重新回歸他擅長紀錄片,與安祖亞‧高維爾合作,共同執導《金三角鴉片軍閥揭秘》,以爆大毒梟內幕作為賣點。

兩年後,他將《荒漠人》重新修輯配樂,集中記錄新疆的風土人情,改名為《迷城之旅》,於1989年放映。翁維銓完成這齣電影後,便完全退出電影的製作。

談及這10年的電影生涯,他坦言個人碰到最大的困難,源於自己所選擇的路線。由首部電影開始,他就以自己的專業知識、人脈為資本,建立創作及製作陣地,找外間合夥投資,進行獨立製作或合拍,而不依附當時的片廠制度。他身兼多職,將集資者、監製、導演、編劇、攝影師、發行人的角色一手包辦,事事親力親為。

「我不喜歡跟大片廠打交道,也不願意加入大公司工作,所以絕大部份的製作,都是採用集資的方式,獨立拍製的。」他在籌拍《行規》時,就採用「有限合夥」(Limited Partnership)的集資形式,一半以股份形式出售,一半自己出資,若果超支,就要自己負責。縱使與大公司合作,例如拍《再生人》,亦採取合作投資的方式,目的就是取得較大的自由度。

「我以為自己可以創造一個獨立的製片制度,將一切的工作全部包辦,其實一點也不容易。電影是群體的創作結晶,這是我面對最大的問題。」翁維銓慨然道出心聲。

攝影是心中樂土

從青少年時代開始,翁維銓已熱愛攝影,而且一直沒有放棄,即使忙於電影製作,他仍繼續堅持,還陸續將攝影作品整理成書,並舉辦攝影展。

「攝影是我個人表達自己的一種方式,可以自由創作,不像電影那麼複雜,也不用作出商業考慮。」他指出拍電影,需要盡量平衡其他方面,例如市場、投資者、演員、創作人員等的制肘,「拍電影是團隊工作,透過一組組鏡頭來表達自己,而負責演繹的,卻是你不甚了解的演員……」而攝影比較個人化,純粹表達一己的思想感情,可以自行操控。

「攝影,是我心中的樂土,亦是個人的追求!」

他偏好拍攝少數民族,也愛到落後的地區,例如緬甸、新疆、越南、泰國、遼國、老撾、柬埔寨等地。首先吸引他的,是那個地方,「我通常為了前往自己喜歡的地方,然後因應自己的興趣,找相關的專題材去做,讓自己『出師有名』。」

他對一個地方產生興趣後,便開始做資料蒐集,發展自己的意念,然後前往該地,或拍片、或攝影、或出版書籍……例如跑到新疆去,他創作了電影《荒漠人》,接着,還出版攝影專書。「我在新疆,主要拍攝人物,我希望我的照片能表達自己,豐富自己和別人的生命。」

前往一個地方,他一拍就是數年,甚至10年。「我想拍出自己的感受,要拍出一個地方的味道,沒有一段時間就做不了。」

早年,他在緬甸逗留了一段很長的時間,曾往該地拍攝金三角的毒品問題,也拍過玉石走私的題材。「我走訪緬甸金三角的部落,很愛當地的村民,喜歡他們的文化,他們勇於迎戰逼人的生活,很觸動我。」

驀然回首,早在1973年,翁維銓得到恩師黃宗霑的資助,在香港舉辦第一次個人攝影展。多年來,他已舉辦過多次展覽,亦出版了5本攝影作品集。

「我做過監製、導演、攝影,我其實只是貪玩,不想替人家打工,有什麼便做什麼,有時賺賺錢、有時花花錢……頭五個展覽,都是自己一手包辦,所有影集的相片都如是。」

他的第一本攝影集《總站‧終站》(1980),拍攝的是尖沙咀火車站的最後一天——1975年11月29日。他把最後一班火車離開的過程拍攝下來,將個人的感思及回憶保留在影像中。此書在2000年被香港文化博物館收藏,對他而言也別具意義。

其後,牛津大學出版社,也為他出版了《新疆:絲路上的中國情》(1986)、《秋水圖意》(1989)、《市集:古絲路上的生活和貿易》(1997),以及《吳哥:中國古籍中的高棉人》(2000)四本影集。「我最喜歡的是《總站‧終站》,然後是《秋水圖意》,再然後才是新疆的兩本,因為頭兩本比較個人化,最能表達我的心態。」

至於新疆這兩本攝影集,則用作與外界溝通的橋樑,透過照片,「我希望給人看到美麗風光之餘,亦看到當地人性的純樸和天真,我拍攝市集,但焦點始終是人物……若沒有了人物,就失去了意義。雖然他們在生活和政治上有很多矛盾,但是還是有開心的一面。」

從事攝影多年,他強調,「攝影不僅在於漂亮的照片,也在於欣賞和學習你所拍攝的東西,我想透過攝影來與人溝通,表達內心深處的訊息,因此要先與主題溝通好,才可將之轉化到菲林上。」

對他來說,「攝影是希望能夠自由。」

作育英才在演藝

淡出電影圈後,至1996年,翁維銓轉為從事電影教育的工作,任教於香港演藝學院電影電視學院,負責「監製及製作管理」(Producing and Production Management)專業課程。

「我從拍攝紀錄片開始,後來又拍了好幾齣劇情片,既是監製、導演……也是投資者之一,所以知道如何去處理這些問題,也想跟年輕的一輩分享自己的經驗。」

在亞洲地區,很少開設這個課程。「學生要對市場有認識,才懂得選擇題材,還要懂得包裝,如果題材未能賣出,就很難找到資金……」

「好劇本出來後,就要開始想辦法處理好三件事,第一是找投資者、二是找編劇、導演、演員……三是找發行商或戲院商,例如『賣片花』,然後就可以去找專業的班底,例如攝影師、美術指導、後期工作、器材等。」這就是他的經驗之談。

事實上,拍電影亦涉及很多專業問題,「例如『合拍』的問題,如何跟合拍公司談判?如何跟與銀行打交道?如何處理法律上的文件?」

他繼而指出,「不少電影改編自文學作品,關於原著的版權問題,要跟出版社溝通,還有音樂版權的處理……也是要注意的,絕不能『一舊雲』。」對於這些製作的問題,全都需要認識。

在演藝學院,13年來,他教出不少學生,超過一半以上的學生,都從事這個行業。「近十多年來,很多電影人北上,與內地的電影公司合作,合拍的電影很多。我的學生學會了有關的知識,英雄有用武之地,大都能發揮所長。最近這一兩年,許鞍華的電影,也是我的學生做Producer……」

2009年,他退休之後,也曾為年輕人做Producer,「我協助他們去找資金,處理製作問題。其中既有紀錄片,也有故事片,大概有5、6部之多。其中有一位城大的碩士生,拍了一部長片,亦非常出色。」

投身教學工作,翁維銓自言也有所得着,「隨着香港教育水平的提高,電影的水準也有所提高,這班電影學生,全都有自己的主見,加上訓練有素,他們看的電影又多,還有漫畫書、MTV……學生很能掌握自己身處的時代脈搏,例如流行什麼,便放進自己的作品裏,我覺得很有創意。」所謂教學相長,他從學生那裏學到的東西,比他們從自己這裏學到的還要多。

還是很想拍電影

從教學崗位退下來之後,翁維銓大部分時間,都投放在攝影上,「近年,我大多去比較落後的地方,例如亞馬遜河流域、巴西,還有斯里蘭卡、印度等地。」

他沿着佛祖釋迦牟尼的足跡,由其誕生地,尼泊爾的藍毗尼開始,然後是鹿野苑……「拍攝比較困難,因為那些地方,聚集太多的教徒信眾,畫面比較雜亂,亦難於處理。」

有一段時間,他去了西藏東邊,跟四川的邊界地區,康巴族聚居之處,「這個民族的色彩很豐富,好colorful!我很喜歡。」

50多年來,翁維銓遊走天下,足跡踏遍四方,「出發之前,往往要做大量的資料蒐集,否則去到當地,只能走馬看花。尤其是前往比較落後的地方,更加要小心,不知道碰到什麼人,遇到什麼事。」他從70年代開始,已接受這種訓練。「我開拍《洛城的一天》之前,要做大量的資料蒐集,了解相關的歷史和資料,例如認識當地的華人如何被賣『豬仔』,鐵路的工種等等。」

資源也是不可或缺的一環,「沒有資金,根本就不能成事。如果出發前,未能籌備好足夠的資源和資料,那就什麼都做不來。」

最後,談到未來的計劃,翁維銓透露:「我希望可以拍一套劇情片,作為總結。」

在題材方面,他想拍一個女孩子成長的故事,「我在多年前,看過一個短篇小說,只有十多、廿頁,一直很想將它改編,拍成電影。內容講述一個女獵人,如何完美地去做好打獵這回事。」他自行動手改編,己完成了一半,也會再找人幫忙寫成劇本。

「我先要搞好劇本,才去找資金。」劇本是先決,然後要好好包裝,才能找到投資者。

「有些學生提議我做監製,不要做導演,交俾年輕人做……」雖然一切仍在醞釀中,但已有兩成的機會,可以拍成電影。

我也期待,在不久的將來,走進電影院,欣賞到翁維銓這齣全新製作的影片。