高行健第三齣電影《美的葬禮》表現出從沒有停止過的對人類精神救贖的呼喚。這部電影同樣試圖採用去敍述性的非主流手段,通過詩、文學、劇藝、形體、聲音交疊的元素構成畫面,對世界的困境和人類對文化遺產的背棄發出強烈的敲問。他在電影的開頭慨嘆在商品拜物教和政治無孔不入的時代,竭力尋找喪失了的美和詩意。

從詩中想像一齣電影

在此之前,他曾寫過一首同名長詩〈美的葬禮〉,收入兩前年前由聯經出版的詩集《遊神與玄思》。據高行健的講法,他根本就想拍一部電影詩,但由於資源的限制未能成事,於是暫且把拍攝意念寫成詩行。用765行來呈現電影構思,對讀者來說是怎樣子的閱讀經驗呢?讀者能否從詩中想像一齣電影?看過電影和詩,不難發現當初的創作原型。然而,這首長詩卻曾引來一位在台灣教書的大學老師劉正偉的不滿。他認為高行健詩集中這首「主打詩」大多是詞組、片語或成語的堆疊、拼貼,若不召開記者會做新書發表會,又或者姑隱作者其名,初讀者可能會以為是中學生初習的拼貼作品,了無新意。把他詩句分行去掉,就像一段平凡庸俗的散文。以下詩句是劉所舉的例子:

「現如今

滿世界

目光所及

鋪天蓋地

處處是廣告

恰如病毒

無孔不入

每一分

每一秒

只要一打開電腦

堵都堵不住!

再不就是政治的喧鬧

黨爭和選票

而八卦氾濫

媚俗加無聊」

以鏡頭和剪輯技術作為電影語言

劉研究台灣現代派詩人覃子豪,針對現代漢詩常見的詩質:語言的密度,意象的鋪陳連結而論,以這節詩句為例,的確並非意象綿密語言凝練。若這首詩只是電影構思的指導文本,零碎的文字堆疊,會否是高行健創作意識的呈現?如今看過電影,發現時空和畫面跳接,沒有故事性的直線結構,不同的藝術風物與人物形象併疊於不同景觀上,反映導演在重新探索鏡頭和剪輯技術作為電影語言和結構的可能。片中運用了三種語言,稍加留意,當會發現與長詩相類的內容,例如電影開始時,是一群排戲的青年開展對人類生存的困境的思考。其中一名演員飾演着追尋者,在充斥消費廣告和商業繁榮的城市漫遊,旁白的內容與詩中的內容十分類似:

「現如今滿世界目光所及

鋪天蓋地

到處是廣告

恰如病毒無孔不入

堵都堵不住」

這話在電影裏效果與單純新詩創作自是不同。可是高從來不承認這是電影劇本,因為電影並無戲劇性,是電影演繹文本嗎?相信也遭否決。但以詩論詩,獨立以長詩來解讀,又不難理解為何具爭議性。

劉正偉批評意象零亂

劉指斥即使高專長是小說和戲劇,打着華人背景的諾貝爾光環,詩卻寫得意象零亂,不是成功的跨界新詩。這看法在華人論述裏雖然不多,但也不能否定,他在提醒我們,對於嶄新的跨界實驗,評論始終要抽離與客觀,不論作者是否名家。而事實上,所有嶄新的跨界實驗,不足之處在所難免。到底高行健口中的電影詩,是指這首長詩,抑或是電影呢?他自己也費過不少力勁來解說。

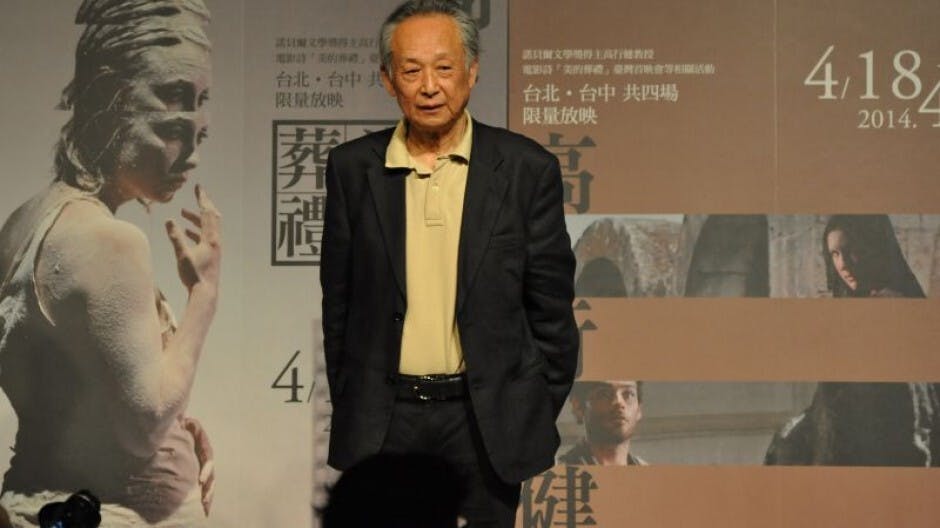

電影詩具爭議

在他的〈關於《美的葬禮》——兼論電影詩〉一文,電影詩既指把詩拍成電影,又是用電影的手段作詩,這兩重關係或兩者交替進行。由此看來,他根本沒有把兩種表現形式的觀念劃清界線的打算。如果說,他把長詩〈美的葬禮〉拍成電影,詩是為拍這部電影而寫。作為拍攝的根據,在發表時又加上電影詩的稱號,似乎只是指明這點,但其實與影片所稱的電影詩又是另一回事。

關於電影詩在華人文藝界尚且討論不足的情況下,到底有沒有一種叫電影詩的詩體還有待深入探討。我們頗難從這電影的實驗來全面論證電影詩是怎麼一回事。意大利超現實主義導演兼文學家柏索里尼(Per Paolo Pasolini)(1922-1975)早在1965年發表論文《詩的電影》(The Cinema of Poetry),提出詩的電影和散文電影的兩個概念。散文電影以敍事為主,目的是使觀眾相信故事是真實的;詩的電影以形象符號為電影語言的主體,強調電影中詩的元素,其描繪是隱喻性的。詩的電影才是真正的電影語言,卻從歷史上未曾成功過,於是形成了以散文電影為主的電影傳統,很多當代電影觀眾心中的經典都屬於這一類。柏索里尼論述電影中詩的語言技巧除了形式主義的探索,更在於自由、間接的主觀化的運用,假托所使用的人物之內心獨白,從一種第一人稱的主觀視角,以超於理性的方式看世界。其特點是多義的、直觀的、非理性、無序的——即使柏索里尼這些詩的電影的特徵,也包含在高行健的電影中,是他渴望所得到的詩質,以現時華人電影有限的實驗和探索認知,可惜也難一言而蔽之的定義為電影詩。

本文修改自筆者〈從高行健的電影詩《美的葬禮》到詩的電影〉一文,該文刊載於《明報月刊》2014年12月號。