來過瑞典許多次,這次才猛醒原來只到過斯德哥爾摩。開始認識瑞典,是元老級的Torsten Hussain,他是IEA國際教育比較機構的始創人,IEA後來成為一系列學生成就國際比較研究的主持,包括研究數學與科學的TIMSS、研究閱讀素養的PERLS,另外還有研究公民教育、電腦教育等等;是Torsten把香港帶入了這些國際比較研究,而香港在這些比較中都顯得頗為出色。Torsten年前過世,享年100歲;Torsten也是領先編寫世界上第一套《國際教育大辭典》的傳奇性人物。

後來到瑞典,是參加斯德哥爾摩大學國際研究學院的活動,那是所謂「比較教育」開始轉型為「國際教育」的開始,瑞典也許是帶頭採用這個概念的,以有別於沒有本土經驗而到前殖民地指手畫腳的英國傳統。這時的領袖是Ingemar Fägerlind,他的有關教育與國家發展的書,也是把「發展」這個概念擴充到經濟發展以外,而成為全球採用的教育宏觀概念的經典。這次很想見見他,可惜已經退隱,緣慳一面。

教育元老 領導潮流

最後一次應Ingemar的邀請到斯德哥爾摩很特別,是參加來自上海的一位博士生的答辯。筆者是海外考試員,稱為Faculty Opponent,直譯是「對質學者」。答應了邀請,才知道原來這位「對質學者」扮演重頭戲,由他開場做一個小時的論文撮要,因此筆者預備了50多張的高映機幻燈片(當年還沒有ppt)。然後要考生「答辯」,也是一個小時。

所謂「答辯」,是評論前面的撮要是否真確;然後是考生的導師補充;然後是3位主考的考試員(Assessor)輪流提問,又是一個小時——須知道,這是在一個大演講廳幾百人面前的對話。最後是聽眾提問,那可憐的考生,被煎熬了3個多小時。一早開始,完了已經吃午飯。是在午飯桌上,3位考試員決定考生是否及格,海外的學者沒有表決權;後來才知道,這是北歐院校引以為榮的傳統。這次瑞典朋友知道筆者擔任過「對質學者」,都不期然表現有點肅然起敬。

難民飆升 教育下滑

後來一次,則是大約10年前,美國Ross基金的女主人要去參觀她資助的斯德哥爾摩近郊的學校。在美國長島的Ross Institute,以文化多元出名,他們的學生來自幾十個種族,但是他們沒有引以為患,反而刻意把多元文化轉化為一種優勢資源,做出出眾的成績。瑞典從來就對難民開放,但是人數不多,世紀之交,開始有大量的移民。八十年代初到斯德哥爾摩,街上幾乎全部是白人;那次去訪問的學校,卻幾乎沒有一名白人——學生來自伊朗、黎巴嫩、柬埔寨……因此得到Ross基金的關注。街上也可以看到很多不同的種族,敍利亞難民潮出現,瑞典也開始緊張。瑞典與丹麥之間,開始有了邊防,其嚴重之處可見。

社會的文化也開始起了變化。初到斯德哥爾摩,坐地鐵,在月台外自助買票,沒有閘口就進站上車,也沒有稽查,絕對是一個信任(honour)社會。九十年代,設施一樣,卻多了稽查,還親眼看到青年(不是新移民)不買票在月台被抓;目前斯德哥爾摩的地鐵全部委託港鐵管理。也許,瑞典人因而對香港印象不錯。

最近的一次,是3年前,一個討論教師專業發展的論壇,專門介紹香港與新加坡,開始感到瑞典的自信意識有點動搖,原因很簡單,都是PISA引起的。眾所周知,PISA是近年膾炙人口的國際學生成就比較,最近的一次,2015年近70個教育體系之中,瑞典排在第28,與美國差不多。瑞典2003年首次參加PISA研究,但是十多年6次PISA的結果,瑞典的學生在一切項目裏面,節節下降;而一些關於學生學習動機的研究,又認為瑞典的學生缺乏努力。一些瑞典的學者認為這是一個警號,而又認為教師是關鍵,於是希望從東亞體系之中找到教師提升的範例。

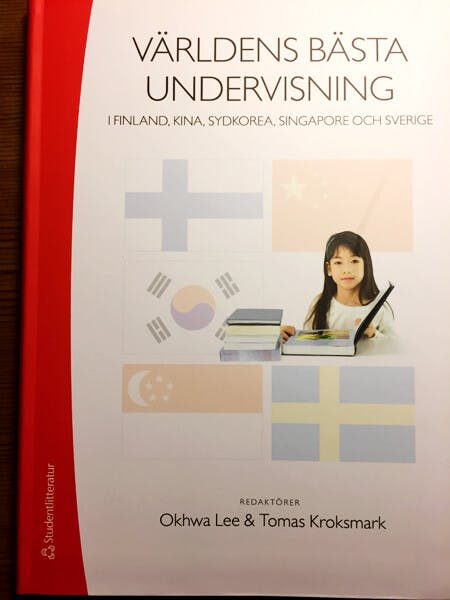

這次則是瑞典一位著名的教育學者Tomas Kroksmark,在一位熱心的出版商兼慈善家贊助之下,主編了一本書(圖),描述東亞幾個儒家教育體系裏教師的工作生活。這本書剛出版,Tomas於是在瑞典3個城市:斯德哥爾摩、Jönköping、Malmö巡迴舉辦教育論壇,邀請中國、新加坡、南韓3個地方的作者作講座。

巡迴論壇,這應該也算是創新吧。3個城市的人不少,以前線的教師和校長佔多,3個地方合起來大約有400人,佔的比例不小。瑞典全國人口約1000萬,已經是近年因為移民飆升的結果。斯德哥爾摩是首都,市區人口150萬也是最大的校區。Jönköping是一個不大的城市,人口13萬多,已是第10大城市;到了那裏才知道,這是發明火柴的地方。Malmö,人口30萬,全國第三大,與丹麥只是一橋之隔,火車22分鐘可達。

全球衝擊 領先不再

都是前線的教育工作者,教師與校長,而以校長居多。都穿得頗為正規,聽講的時候非常認真,之後的互動,則聽眾顯得比較靦腆。主持人說,這裏的教育工作者不善於提問題;這倒是有點意外,在西方社會,還從來沒有碰到過這樣的情景。

在茶歇(他們是咖啡時間coffee break),聽眾倒是非常隨和、開放、健談,這有點像中國內地——大家來,主要是聽;大庭廣眾,不多說話;會外趨勢非常健談。

問了許多位聽眾,都感到有改變的願望,但是又好像沒有人說得出要改變什麼。這是很少碰到的情況。在別的社會,人們會爭相訴說他們遇到的困境、難處,這裏的教育前線工作者好像說不出他們需要什麼,但又好像都覺得可以維持現狀。看過瑞典近年的教育改革文件,多數似乎比較空泛,「要辦好的學校」、「學校要有素質」等等,前線的教師也許就很難知道從何做起。

有些報告認為教師的行政事務太多,他們聽了講座,覺得這不是唯一發生在瑞典的問題;雖然要變,但似乎不是問題的癥結;他們普遍感到的是,我們的教師比他們更忙,中、港、韓、星,教師都很晚才下班。他們感到最強烈的是,我們這些東亞國家,學生的課外活動非常蓬勃,而瑞典學生的活動,都是家長在校外自費的。他們覺得這是一個很大的分別,但談話之中,又不感到他們要模仿我們。他們普遍的情緒是「政府不變,我們很難變!」

感到奇怪的是,雖然是自願報名參加,但是除了主持的幾位學者,幾乎沒有其他教育的學者。據說,他們會認為,這與他們的研究領域無關。也沒有政府人員,他們說沒有這種習慣。

回來問問一些曾在瑞典學習的同事,他們的評論是:瑞典一直是強國,一直覺得自己處於領先的地位,忽然發覺原來情況有了變化,心態還沒有轉變過來。再說,在全球擔心經濟不景的時候,瑞典的經濟卻依然非常不錯,失業率很低,找不到人工作,沒有即時的社會危機。那種領先的習慣心態,就更加可以理解了。

原刊於《信報》,獲作者授權發表。