自小喜歡山,一直與山有緣,不是住在山上,就住在山邊。山居歲月,帶給我自由自在的童年,也讓我愛上漫步山間,在荒野遊逛……從小到大,行山,成了我生活中不可少的一部分。

新冠肺炎疫情之下,未能出外旅遊;行山,走進大自然的懷抱,更是不可或缺。

香港總面積1100平方公里,山嶺比平地要多。沒有了山,便成不了香港。

山,究竟是如何形成的呢?這個疑問,小小的腦袋也曾冒起,記憶中,曾問過爸爸,但得不到答案。可是,我不懂得繼續追尋下去。

地質學家對石深感興趣,也許,他們最關注的,是石頭的背後──這個地球的故事。

我不懂地質學,卻喜歡石,也迷戀「石頭」。任教中學時,最愛跟着學校的地理老師到處去,東平洲、蒲台島……作野外考察。

前幾年,因緣際會,認識了陳龍生教授,他是香港大學附屬學院的校長,也是地質學家,曾任教於港大的地球科學系,長達20多年之久。

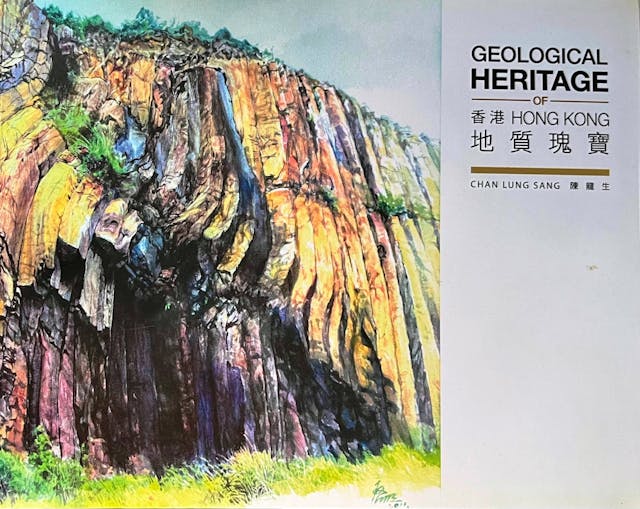

其後,無意中買到了《香港地質瑰寶》(2014),簡直喜出望外。封面是畫家江啟明的水彩畫〈火山岩柱〉,極具生命力和感染力。陳龍生以淺白扼要的文字,介紹很多香港獨特的地質結構,深入淺出地解說地質的成因和構造,書中還有不少考察時拍攝的圖片,最難得的,是他的速寫手記、親筆繪圖。他希望透過多年考察的記錄,藉此教育大眾,認識香港地質的特性。作者編寫此書的心願,就是「百年之後,我們的後代仍能看見與今時今日一模一樣的地質景觀。」

捧着厚厚的一大本書,我一頁一頁翻閱下去,沉醉在香港的地質景觀中,恨不得即時揹上行囊,跑到不同的地域去。東平洲、印洲塘、赤洲、火石洲、橋咀洲、橫瀾島、蒲台島……欣賞不同的地質風貌、山水清音,也可觀雲影、看飛鳥、聽風聲……

7月初,側聞陳教授將於8月底離職,專訪他的念頭,於此際開始浮出來。

可是,他實在很忙……訪問被安排在7月的最後一天。當日,附屬學院的同事,為歡送他而舉辦Boat Trip。如此這般,訪談就在東龍洲、蒲台島,以及渡船上進行,可謂別開生面。

走在路上、山頭、岸邊,坐在船上,以至吃午餐之際……陳教授從當年說到今天,滔滔不絕地,談了好幾個小時。

與山結緣在童年

陳龍生自言,「小時候住在慈雲山屋邨,從小就喜歡往山上跑……」望着高高的山,念小六時,他已經懂得追問「山是怎樣形成的呢?」身邊的大人也答不出所以然,他得不到答案,就自行找書閱讀,才知道有些山的形成,是由於火山的作用,也有些山,則是由大地的折曲而成。

書,成了他最好的朋友。1968年,升上九龍華仁書院,放學後,他總愛跑到學校附近,窩打老道的市政局圖書館,借閱有關地質的書籍。他還記得,其中有一本叫《普通地質學》,是英譯本,他看得津津有味,後來才發現,此書乃外國大學地質學的主修科用書。

其中有一類書,對他特別吸引,就是有關大陸板塊漂移的書。地球大陸就好像一個拼圖,他很想知道,「究竟這麼大的板塊怎樣漂移的呢?哪來這麼大的動力?」就在中二這年,帶着一籃子的疑問,他下定決心,將來一定要成為地質學家,幾乎連研究題目也擬好,那就是「古地磁和大陸漂移」。

中四時,有一天,他放學後,走到奶路臣街一所舊書店打書釘,翻到一本1963年出版的舊書Principles of Physical Geography,作者Francis John Monkhouse,近600多頁的巨著,標價33元。他雖然愛不釋手,但身上沒錢,只得無奈放下。

為了儲錢買書,陳龍生每天花個多小時,從慈雲山步行回華仁上課,把車錢儲起來;午餐也就草草了事,花5毛錢吃碗麵便算,盡量省錢。「我實在很『發燒』,隔天便會跑到書局,看看這本書是否還在,擔心有人跟我爭奪。回想起來,那個年代,香港怎會有其他人對這本書感興趣?」努力一番後,他儲的錢仍不足,結果,還要從哥哥的錢罌中,偷偷取出7元,才可以將這本「天書」買回來。

當時,他如獲至寶,不知看了多少遍。遇上不懂的概念,也沒有人可以請教,唯有生吞活剝,死記硬背……其實,此書是大學研究院用書,他已更上一層樓,自動跳班了。

在華仁時代,同班同學特立獨行、各有性格,他分享了一件逸事。話說上世紀六、七十年代的香港,在舊式茶樓天花板上,茶客可掛上自己的鳥籠,「我們幾個同學,也想在班房中掛上鳥籠養雀,由於買不起彩雀,於是買回一隻鵪鶉,改名『本雀』,並嘗試將牠改造,先教牠學習飛行,成功後,又教牠習泳,幾乎將牠浸死,施以心肺復甦法急救,居然起死回生……」幾番折騰後,鵪鶉終於一命嗚呼。不過,他們卻為本雀辦了場喪事,瞻仰遺容後,將牠製成標本,同學雷武鐸文釆斐然,還撰寫了一篇〈本雀出生誌〉。

「為表哀悼,我們舉行了一個儀式,將鵪鶉標本與悼文,同埋於校園一角。我還記得埋在什麼地方,如果發掘出來,那就成為Time Capsule(時間囊),呈現了那個年代的歷史。」

率性而為求理想

1974年,陳龍生考進中文大學,順理成章地選讀地理系,因為系內有一半科目與地質學相關,而他亦可跨學院修讀物理、化學等科目,為地質研究打好科學基礎。他說:「研究天氣、地震、地球磁場,甚至岩石或山泥傾瀉等專題,全需要物理、化學和數學的基礎。」

然而,地理始終不是地質。當時的老師譚世榮博士,一再鼓勵他出國進修地質學。「我受譚博士指導不少,可能是他在中大唯一成功培育的地質學家。」可惜這位老師因腦癌英年早逝,對於恩師,陳龍生一直銘記於心。

完成中大崇基學院的學士學位後,他便到了美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)繼續進修,正式展開了探討地質科學之旅。

「以前讀地理,只有一兩堂教授石頭,但進入加州大學後,僅是岩石學,已有4、5科之多。忽然間,眼界拓寬了很多。」海闊天空,任他遨翔,談及往事,雖事隔40多年,然興奮之情,仍溢於言表。

「到外國留學,雖然有獎學金,但也感到吃力……」初到美國,他身上只有父親給他的1000元美金,為了賺取生活費,他只好四出找尋兼職。

「我不惜破釜沉舟,將1000元美金寄回給爸爸。然後四出叩門,拚命找工作。」皇天不負有心人,他找到了繪圖的工作,得以維持生計。「我自小喜歡繪畫,功力不錯。」他還出示了當年為同學、朋友設計的Wedding Card、描繪的圖畫,看來蠻有創意!

陳龍生的目標很專一,「那些年,最好的出路是打政府工,或進入商界,至少也當個中學老師。當人人都朝着同一方向走,而我卻選擇了向横走,甚至往相反方向走,有時,我也曾懷疑過自己的選擇是否正確,慶幸最後沒有動搖。」他最大的信心危機,就是走進研究院的時候,「我確實有點徬徨,作為外國留學生,未必可以繼續在當地居留及工作,而自己所學的,香港卻沒有這項專業,回香港謀教席,相信會比較困難。」

「我最感與趣的研究專題,一直也是大陸漂移。」念研究院之初,陳龍生希望返回中國大陸研究中國的板塊構造,作為論文的題目。然而,在上世紀80年代初,板塊理論仍是個很新的題目。

1980年,他以美國大學研究生的身份,到中國交流。那時,中國剛開始改革開放,學術氣氛仍比較保守。據他描述,當時很多學派的理論,仍然不能擺脫意識形態及政治的桎梏。「在文章第一段,必須說自己的發現如何符合唯物辯證法,如何符合社會主義的思維,否則文章難以在地質學報發表。」

此外,最令他困擾的,是野外考察。對地質學來說,野外考察、探集標本,是研究工作的靈魂。可是,他為了在中國進行野外考察,要經由美國的國家科學顧問,寫信給中國副總理,請他出面安排。「縱使如此,我也要呆在北京大學6、7個星期,經過重重關卡,才能外出進行第一次考察。」

他內心明白,當時的中國,客觀條件尚未成熟,只好把研究方向轉向意大利,因為他的老師Walter Alvarez(沃爾特‧阿爾瓦雷斯),正在研究意大利的岩石。

破解恐龍滅絕謎

Walter Alvarez不單是地質學,而是科學界響噹噹的人物。其父Luis Walter Alvarez(路易斯‧阿爾瓦雷斯)曾獲諾貝爾獎的物理學家,父子兩人,合作解開了恐龍滅絕之謎。

在70年代初,Walter Alvarez在意大利一個中世紀的山城Gubbio(古比奥)附近,進行地質考察時,發現一層淡紅色的石灰岩沉積,而這層岩石的年齡,正是6600萬年前恐龍滅絕時形成的。他跟父親合作,對這些岩石作出精確的化學成分分析,結果顯示,在當時有一顆隕石撞向地球,導致地球上所有恐龍,以及其他70%的生物,在同一時間消失。

當年,陳龍生就是Walter Alvarez在加州大學的第一個學生,作為老師助手,協助他進行這個研究,清楚知道這次撞擊的威力。

整個八、九十年代的主要科學研究,包括地質學、天文學、地球物理學、生物學、化學等,差不多所有科學,都受到這個研究的影響。研究不單破解了恐龍滅絕的原因,亦發現地球曾經出現多次生物滅絕的事件。它把科學家的視點,擴闊到太陽系在地球附近為數眾多的小行星,它們不時都會撞向地球。另一方面,由於要研究這些岩石的成分,結果發展了很多先進的地球化學方法,可以更快速地找到岩石內含有的稀有元素。

當時,美國和前蘇聯仍處於冷戰時期,這次隕石撞地球的研究,給予人類一個很大的啟示。「其撞擊的威力,就等於地球所有核彈的總和,於是有了Nuclear Winter Scenario(核冬天設想)的說法。如果美蘇發生核子戰爭,對世界將會造成的影響,將相當於6600萬年前隕石撞地球的事件。」

地球科學償素願

1984年,陳龍生畢業後,在美國威斯康辛州大學一所分校任教。可是,他心底裏,卻希望回港設立地球科學系,「當時已是90年代,但香港專上學院卻仍然沒有地質學系。以前一說到山泥傾瀉調查,必須找外國的專家,或是由英國地質局調派專業人員過來。」他強調,香港必須培訓自己的地質人才。

至1993年,他偶爾聽聞香港大學準備成立地球科學系,於是寫信詢問有關情況,卻沒有收到回音。「接着,我在美國進行野外調查,家人忽然打電話來,要我準備個人的履歷。那時,我正在山頭野嶺,好不容易才找到昔日教授的推薦信。」當時是7月,然後又石沉大海。「直到11月,我已幾乎把整件事忘掉的時候,才收到香港大學的電報,要求我數星期後到任。結果我延遲了一個學期,才正式到港大履新。」

那時,社會上有識之士,大都認為訓練本地的地質人才,是當前急務。香港政府亦作過調查,指出地質人才在未來十多年的需求,將會很穩定。結果,香港正式成立了第一個的地球科學系,也圓了陳龍生的夢想。

陳龍生於1994年回到香港,準備進入香港大學任教地質學,但未及開學,就遇上西環觀龍樓山泥傾瀉,釀成5死3傷的慘劇。翌年,又發生柴灣翡翠道及深灣道2宗山泥傾瀉,導致市民傷亡事件。

觀龍樓事件後,政府邀請了幾位專家,其中包括李焯芬教授,做了一個顧問報告,報告中建議有關當局應該和大學加強合作,研究利用地球物理的方法,探測斜坡和護土牆的穩定性和進行風險評估。由於陳龍生教授的正是地球物理學,所以土力工程處就請他加入研究的籌策委員會。這項研究,後來成了工程界一個非常特別的個案。

這次研究,由1995年至1999年,終於找到了一些可行的方法,作為承建商評估斜坡穩定性的指引。

另一個更大的災雖,就是2004年南亞地震引發的海嘯。這次地震發生在12月26日,「我和家人剛好在12月23日從布吉回港,我們居住的酒店,正位於海灘的第一排。在地質的時間,兩天相差的,就只有一條頭髮絲這麼幼的分別。」這次災難後,李焯芬教授和陳龍生,與內地有關單位進行了幾次會議,希望在南海地區,建立一個海嘯預警的機制。

陳龍生和他的研究生,其後發表了一篇文章,研究華南地區歷史上的海嘯。「我們主要研究,歷史上是否曾真正發生影響過香港或南海的海嘯,因為一些海嘯可能只是風暴潮或其他事件。」

「曾有報道,指出海嘯曾在廣州造成3萬人死亡,但我們到北京國家圖書館尋找原始文獻,發現可信的海嘯其實很少。唯一的一次,較為可信的,記錄在《同安縣志》。在1918年左右,發生過一次應該是海嘯的事件,縣志中記錄當時巨浪來襲之前,海水退得很遠,這是海嘯的一般現象。」

那麼,香港發生過海嘯嗎?他斬釘截鐵地回答:「事實上,從未發生過。」

禍起無端唯天問

頓了一頓,陳龍生繼續說,「許多自然災害,由隕石撞地球,到地震、海嘯,以至山泥傾瀉,也可以與我的研究有關,包括2003年的『沙士』。」

當時,香港政府的首要任務,除了醫治病患者,更重要的,就是防止疫情進一步擴散。由於沙士是由外面傳入,出入邊境旅客的防疫工作,更是刻不容緩。

沙士爆發後不久,李焯芬教授接到時任特首董建華先生的電話,問有沒有人懂得紅外線測溫技術,政府想以它作為檢疫的方法。李教授知道陳龍生研究護土牆倒塌時,曾在斜坡工程上使用過紅外線探測,於是,他找到了陳龍生,並在第二天帶同儀器,前往特首辦公室,向董先生示範。

董先生立即決定要用這個方法,但這副儀器價值30萬,從來沒有人會用這樣昂貴的儀器來量度體溫,於是着令衛生署官員,與港大合作,立即進行研究。「我們花了幾個星期,馬不停蹄地,在衛生署轄下的一間診所,以及在瑪麗醫院進行測試,嘗試用不同方法測探,很快取得百多宗個案,我還向衛生署提交了一份報告。」最後,政府決定使用這個方法。

「接着,我們跟機管局工程部同事,在機場安裝一個自動探測系統,設計了一個類似門框式探測器,當人們穿過門框,如果發燒的話,紅燈就會亮起。機管局本來很喜歡這個構思,但衛生署已決定大規模向新加坡購入儀器,結果沒有運用這個設計。」

2003年,香港被「沙士」殺個措手不及,導致人心惶惶,社會陷於崩潰邊緣。當時大家各師各法,希望盡快找出解決方案,根本沒有時間進行詳細的測試。

可是,作為學者,卻有點耿耿於懷。「沙士」之後,「我和醫學院的張文勇教授和Prof. C. R. Kumana談起,一致認為『沙士』時期,沒有經過詳細的臨床測試,於是便向衛生署申請研究撥款。」他們把儀器放在瑪麗醫院的急症室內,幾個月來,取得了接近1700多個可用的數據,對象包括男女,有不同年齡組別、不同膚色的人種,研究這些紅外線體溫探測儀的成效如何。

「研究進行得十分細緻,測試甚至包括運動前後,或是化妝的濃淡,看看這些因素會否影響探測的讀數。從來沒有其他人,曾如此細緻地研究這種探測方法。我們的文章,其後在醫學期刊上發表,並獲《香港醫學雜誌》頒發Best Original Research Award(最佳原創研究獎)。」一本醫學雜誌的獎項,竟然由一個地質學家去獲得,似乎有點不可思議,從而可見今天的科學,其研究涉獵領域的廣泛性。

陳龍生說出研究結論,「這個方法的成效其實很低。」確實令人感到有點意外。

其後出現的伊波拉病毒,很多口岸仍是採用這個方法測試。談到這裏,他語重深長地說:「我們曾經在醫學雜誌上提出警告,指出其成效甚低,千萬不要過分信任它能夠把關,否則可能帶來嚴重的後果。」

汶川大地震之前,陳龍生和法國地質研究院,合作研究四川龍門山脈的地質。他們由成都穿過龍門山,拉一條線到達丹巴的位置,沿途装置儀器探測微地震的活動。

這項研究,目的是考察龍門山的地質構造,剛好在2008年完成,就在清拆儀器後,當地便發生了8級的大地震。「我們研究的範疇之一,是整條路線的重力場,以及一些地球物理的數據。地震令地殼發生了很大的變化,地面可以在50秒之間,上升6、7米。」

地震後,陳龍生獲得研究撥款,即時在同一條線上,量度地震前後的地球物理參數變化。汶川地震固然不幸,卻為他提供了重要的研究數據。

他指出,「事前的研究,並沒有發現地震的先兆。」雖然地球科學在地震成因、地殼構造、抗震工程等方面有很大成就,但地震學家研究數十年,至今仍未能掌握預測地震的有效方法。

上下求索覓新知

陳龍生在港大任教地球科學系多年,今天的香港,不少的地質專才,都曾是他的學生。為了帶領學生進行野外考察,親身探索山石的奧妙,他付出了自己假期和私人時間。在教學的過程中,他孜孜不倦地,引導學生思考,讓他們學習觀察、學習描述、學習推論,學習驗證……

至2014年,他進入香港大學專業進修學院,擔任附屬學院的校長,邁向新的里程。他提出「寓學於樂」的主張,開拓全天候學習模式,在課堂中注入更多的外展考察、服務實踐,以及「項目為本」學習,讓學生衝出班房、走出野外,踏進社群、步入職場,親身實踐所學所識,體驗式的學習理念,跟他以往的教學方法,可謂一脈相承。

數十年匆匆過去,直到今天,他對地質學的熱情絲毫未減,教學之餘,還經常帶團到野外考察,為的是──讓更多人認識我們的地球。

就像這一趟,他沿途向我們講解地質結構的特徵和形成過程,在解釋複雜理論之時,偶爾還會加插一兩個笑話,而且面不改容,逗得大家哄堂大笑,他又若無其事地繼續說下去。

走在山間路上,他隨手從地上拿起一塊石頭,興致勃勃地解說,「縱使你不懂得這顆石頭的名字,但也可以描述它的顏色、重量、硬度、光澤……這些都是重要的物理和化學參數。觀察很重要,最簡單就是顏色,包括顏色是否一致,表面看來,它是粗還是幼?此外,單憑手感,也可以感受它的重量,還可以運用嗅覺,一些有機質的硫磺是有臭味的……」乍聽起來,有點像寫作訓練,中文老師指導學生運用5種感官,進行觀察和感受……觀察入微、抓住特徵,同樣都是不二法門。

為了研究,陳龍生的足跡遍布全球,曾經歷過不少驚險之事。「在美國教書時,我曾帶學生到Montana(蒙大拿州)做研究,兩個人駕着車,鑽進荒廢了的火車隧道,怎知裏面鋪上厚厚的積雪,車被卡住了,我們只得棄車而走。當時沒帶電筒,伸手不見五指,唯有摸黑向前爬行。」爬了一公里,終於看見一點光,他們朝着那唯一的光源,再爬了40多分鐘,才脫離險境。

回到住宿的地方,其他學生竟然哇哇大喊,提出抗議。「他們說這樣好玩的探險,為什麼不帶他們一起去?」他笑着補充。

另一次在意大利偏遠的海灘,「我一腳踩着破玻璃樽,腳板被割開,流血不止,還要游泳10分鐘,才能回到艇上,再划艇回碼頭。到醫院後,醫生說腳掌不能麻醉,唯有忍痛縫了8針。醫生以為中國人都是李小龍,不怕痛,其實我卻是痛到笑。」

還有一趟,跟死神擦身而過,他帶隊去台灣考察,其中一項研究活動,就是沿河划艇觀察地貌。豈料急流把學生的艇沖翻了,有學生被困在艇下面,他立即下水幫忙救人,卻被急流沖走,身上的救生衣也被卡在河底的兩塊大石之間。洶湧的水流在他頭上不斷流過,他嘗試掙扎,卻一點都動不了……「我沒感到害怕,平靜間閃過一念頭,原來一生的終結,就是如此。」幸好水流不斷沖擊下,卡着的地方最後鬆開了,他才得以脫身,可真是命懸一線。

他邊說邊笑,好像描述的是別人的故事,歷年多少驚險事,大抵都付談笑中。

踏遍青山人未老

別以為研究地質的人,多半嚴肅刻板,陳龍生實在很健談,也善於說故事,可說是妙語連珠。

在明記海鮮酒家吃午飯的時候,他還說起一些「靈異」事件,發生在大家熟悉的荔枝莊,他經常帶學生前來此地考察。話說有一次,他住宿在明愛小塘營,半夜因腳趾疼痛而醒來,原來被蜈蚣所咬,他一怒之下,將蜈蚣殺死,分為兩截,並拋至遠處……豈料,第二天醒來,竟在床上,發現那具蜈蚣,就在他身旁。另一次,他在睡前,將換出來的衣服包好,拋進床底,翌日醒來,原來的枕頭不翼而飛,卻代之以那一包充滿汗臭味的衣服。

他言之鑿鑿,既然如此,大家就「姑妄言之,姑妄聽之」罷!

陳龍生卸任後,將於9月中旬,遠赴美國,跟隨他當年的老師Prof Walter Alvarez,繼續做研究。「幾個月後,我會回來,因為在香港,仍有未完成的工程項目。」

也許,追尋學術的道路,永遠都是漫長而孤單的,「你可以選擇跟大隊走,因為有安全感,但你甘於做羊群裏的其中一隻嗎?走另一條路,或者會遇見意想不到的風景。」他如是說。

「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」──在鑽研地質的旅途上追求探索,正是他的人生目標。一路走來,踏遍青山人未老,願陳龍生教授在未來的研究中,看到不一樣的風景!