導讀:上世紀50、60年代,香港有《中國學生周報》,也有《青年樂園》。當年《青年樂園》的派報員石中英,於2013年7月17日在香港理工大學公開講座上,首度談及被視為「左派刊物」的《青年樂園》發展始末。講者於2014年2月19日將講詞增修訂稿交《大公報》發表,表示「謹以此文,獻給在1958至1967年間出任《青年樂園》社長的李廣明先生(又名覃剛)」。李廣明2014年1月8日辭世。本社獲石中英特別授權,輯錄10篇文章,以饗讀者。

簡單說過《青年樂園》周報「活」過的11年半後,讓我們回顧一下,這份青年學生刊物之「死」。

自稱為「幕後策劃人」的吳康民,在他的《回憶錄》對《青年樂園》之「死」有着這樣的評語─「《青年樂園》能影響一代年輕人,我認為是成功的。只可惜1967年一場『反英抗暴』,由於『左』的影響,把我們的《青年樂園》暴露了,以致不得以停刊告終。」

這當然不得不以1967年4月香港人造膠花廠勞資糾紛,引申至全港陷入的5月風暴說起。在這場六七暴動中,逾50人死亡,5000人被捕,2000人被囚,波及新聞界別的,包括《香港夜報》、《田豐日報》、《新午報》這3家「非正統左報的左報」,於8月9日被港英政府下令停刊。這3份報章不同於正統大報的《文匯》、《大公》,尤其《田豐日報》是由田豐先生潘懷偉主辦,只是一份專門評論澳門狗、香港馬的博彩刊物。這3份「非正統但親中(共)」報刊的被封,足見當時殖民地的港英政府對暴亂處理的高明──對反政府的輿論「殺雞警猴」,敲山震虎,「打小不打大」,留下與其「幕後老細」討價還價的空間。

副刊創刊刊毛澤東照

關於這個謎團,我想感激今天晚上出席的另一位講者吳萱人先生,正是他在2007年城市大學由葉健民教授主辦的六七事件40周年研討會上,用投影將一份報刊的頭版展現在公眾眼前,勾起大家的回憶,包括了我。這回憶道出了《青年樂園》之「死亡之旅」,那便是由1967年8月7日《新青年》的創刊號開始。頭版刊出了一張毛澤東戴着紅衛兵袖章揮手的巨照。而《新青年》便是《青年樂園》的副刊,由《青年樂園》出版社出版。

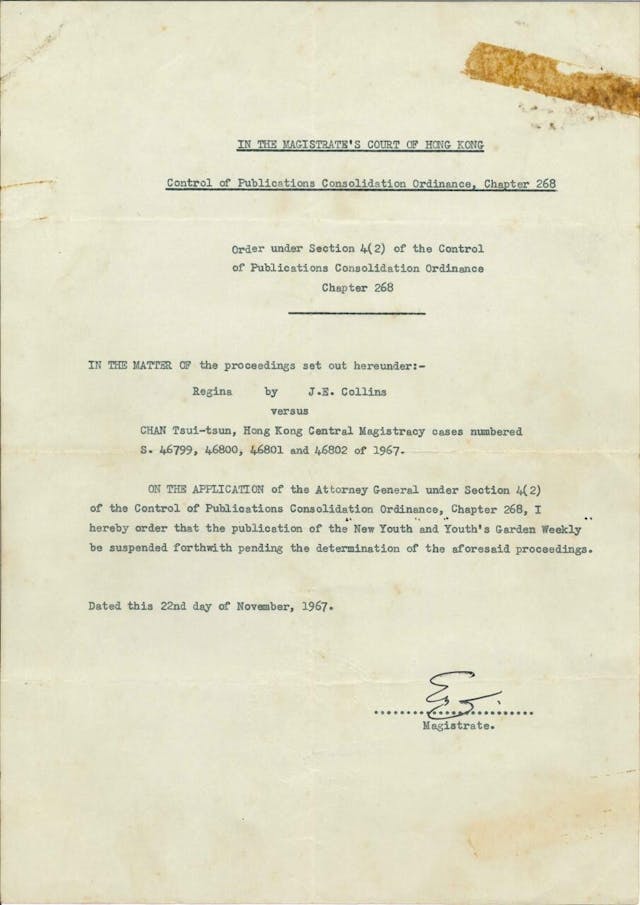

這份每周出版一次(星期日),但並不與《青年樂園》周報同日(周三)出版發行的副刊出版了十多期後,便遭警察上門搜查報社。1967年11月18日,港府向《青年樂園》發出4張傳票,指該刊刊登「煽動性言論」。11月22日,督印人陳序臻並沒有如期出席法庭應訊。法庭缺席審訊,頒令「禁止《青年樂園》出版」。在這裏,我要代陳序臻先生宣讀一段他在前天電郵給我的文字,並囑我要鄭重澄清,他並非是許禮平在「蘋果樹下」《曾氏一門軼事》中說的「通緝犯陳序臻」。時任《青年樂園》督印人的他是這樣寫的:

「其實,67年11月當日,港英控告我『煽動罪』,我沒有出席法庭。法庭便缺席審訊,頒令『禁止青年樂園出版』。跟着將法庭的判決令貼在青年樂園門口的門上,內容完全沒有提到對我個人缺席的判決。第二天我照常出街,照常採訪,照常看校際游泳比賽。……當然我也作了最壞打算,萬一港英逮捕了我、控告我,我怎麼辦呢?我是作好了心理準備,也作好了上法庭準備,我準備了9000字的辯護辭,甚至也作好了坐牢準備;但是港英一直沒有對我採取進一步的行動。事後我往華民政務司(後改名為民政處,專門負責管理刊物出版的部門)進行交涉,要求華民政務司負起責任,恢復青年樂園的出版權利。如是者往返多次,港英要緝拿我,真易如反掌,只要我一出華民政務司處門口,它便可通知警察拉我。但港英沒有這樣做,因此所謂『通緝犯』只是某些人憑空想像出來而已。通常法庭要控告一個人,那人沒出現法庭,法官就下令通緝歸案,可能這是一般慣例,而我的情況卻不是這樣。我猜想,港英的目的不在我,而在於《青年樂園》,怕《青年樂園》的影響力。因為即使它逮捕了我,《青年樂園》仍能繼續出版,只要社長換一個督印人就可以了。那時的社長是李廣明先生,港英為什麼不去控告社長呢?顯然它的目的已達。」

原刊於《大公報》,本社獲作者授權轉載。

《流金歲月》第一集相關文章: