「尋尋覓覓」張愛玲

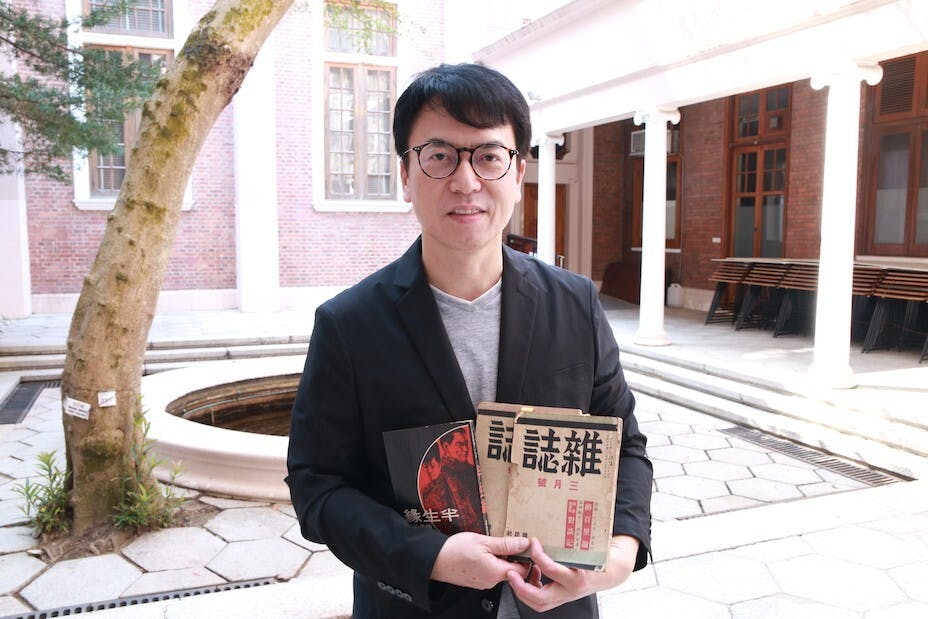

「張愛玲是文壇上的傳奇,研究她的著作甚多……」工程師吳邦謀,多年來,醉心於發掘有關張愛玲的稀有文獻、資料。

2020年是張愛玲(1920-1995)百年誕辰,他出版了《尋覓張愛玲》一書,以個人珍貴的藏品,勾勒出更全面的張愛玲。

早已想訪問吳邦謀,可惜疫情蔓延,無休無止……在一月中旬,幸得一位朋友的介紹,終於聯絡了他,他也答允了接受專訪。

我們相約在香港大學碰面,因為張愛玲曾在這裏念書。訪問那天是周末,春日暖和,正值開花時節。陸佑堂附近,滿是回來拍畢業照的學生,以及他們的家人,男女老幼,各自取景拍攝,熱鬧的氣氛,近日罕見。

然後,攝影師到了;吳邦謀也到了。

走進港大圖書館外的咖啡店,我們聊將起來。

吳邦謀非常慷慨,不單出示他的藏品,讓攝影師逐一拍照,還跟我們分享收藏背後的故事,還有他的寫作、他的出版計劃。

收藏,就是這樣煉成的

吳邦謀念小學時,大概在三、四年班,像其他的男孩子一樣,最愛看漫畫,例如黃玉郎的《小流氓》、上官小寶的《李小龍》等。「我用零用錢買漫畫書,看完後便小心儲起來。」當時家中開士多,空間較大,他將漫畫書放在蘋果箱中,秘密藏在床下底的最深處。

另外,他亦喜歡畫畫,臨摹原作。而當時的漫畫,亦設有專頁,提供園地,供讀者投稿。「我畫的漫畫亦曾刊出,爸爸也稱讚我畫得很漂亮……」提起漫畫,他眉飛色舞地談下去。

「媽媽當然不太喜歡我看漫畫,我藏的漫畫書,後來因為搬家,終於給媽媽全部拋掉。」吳邦謀放學回家後才發覺,已經太遲,正是欲哭無淚,最心痛是刊出自己的畫作那一期也被丟掉,他一直耿耿於懷。

就在個多月前,他突然收到畫家好友李志清傳來WhatsApp,除了寫上「是你嗎?」,還附有讀者畫作分享……原來刊登其畫作的一冊,是《李小龍》38期。找了半個世紀的「少作」,終於被發掘出來,他當然喜出望外。

吳邦謀坦言,小時候什麼都喜歡收藏,漫畫、車票、戲票、公仔紙、舊照片,以至飛機模型……但完全沒有目標。

到中學時代,他覺得飛機比較特別,「我居住在九龍區,經常來往於九龍城、新蒲崗一帶,有親戚住在觀塘,很多時候都經過啟德機場。」遙看飛機在天空翱翔,實在很吸引。

「當時父母在九龍城獅子石道,開了一間士多。接近降落前,飛機飛得很低,好像在天台擦過,用竹竿幾乎可以『掂』到架飛機……在很多舊照片都可以看到。」他當時開始集中收藏航空方面,尤其是有關飛機的東西,亦經常去啟德機場流連、拍照。

中學畢業後,他念的是「電機工程」,一直在這方面發展,曾在電力公司工作,其後考進香港機場管理局,從1998年開始,已工作了20多年。由於工作關係,他大部分時間都逗留在機場,「老實說,真係見飛機多過見巴士。」他很喜歡這個行業,對航空歷史愈來愈感興趣,專門收藏有關啟德機場,以及本地航空交通的文獻、相片、圖片、模型和舊物。

收藏之餘,吳邦謀亦積極研究航空的歷史及發展,寫了5本航空書,說航空、論飛機,還分享多年來有關啟德機場的珍藏品和照片。

研究,賦與藏品的生命

除了航空資料,他亦有蒐集有關文學方面的文獻、舊物,例如魯迅、張愛玲、金庸、葉靈鳳、劉以鬯等的舊作。

一個念理科的男生,何以會迷上張愛玲?「讀書時,念物理,老師介紹『摩擦力』(friction)。我跑到圖書館,找尋這方面的資料。」在書櫃分類架上,他常看到Fiction這個字,原來就是「小說」,於是產生疑問,為什麼虛構的故事可以吸引那麼多讀者。

「小說可謂包羅萬有,有武俠,也有愛情和科幻作品……我開始接觸不同的作家,如金庸、古龍、張愛玲……」為追尋答案,於是他嘗試閱讀文學書籍,步上「左文右武」的道路。

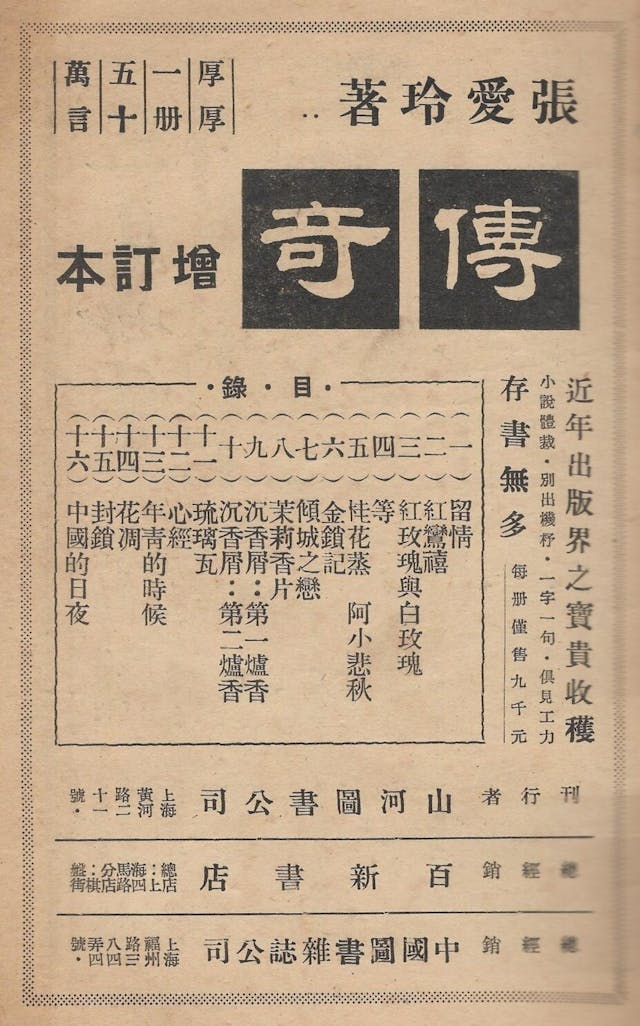

「世界太大,金錢有限,藏品要買一個系列,才有意思。收集全面,集中火力,才可以進行研究。」對於張愛玲的舊作,他收藏已久。

「我收藏是為了興趣,值錢與否,不在考慮之列。」吳邦謀喜歡蒐集文物,亦愛好尋根問柢,深入探討鑽研,「有了研究,藏品才有靈魂和生命,其價值亦會因此而提升。」

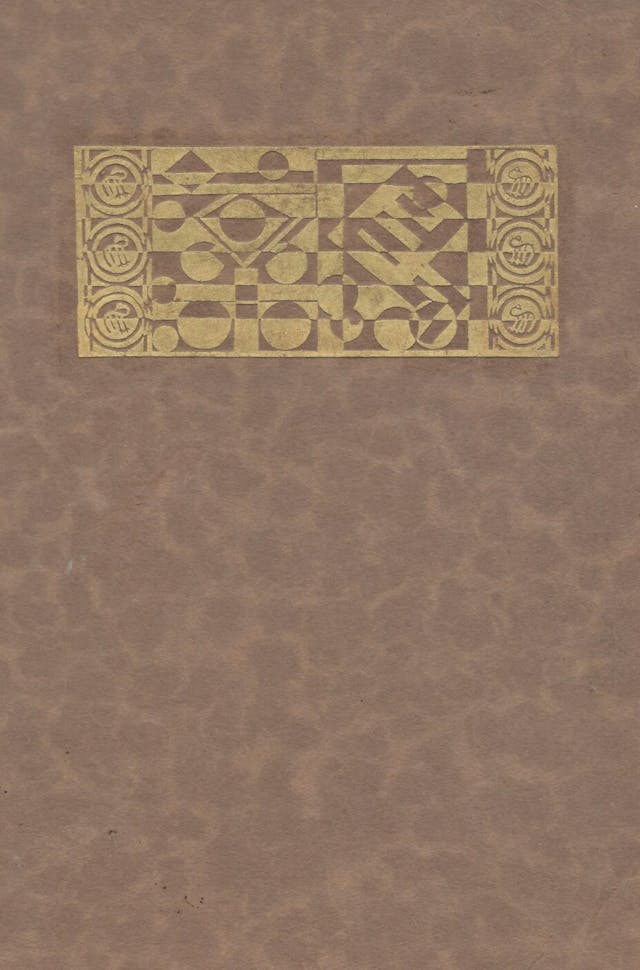

「我喜歡追尋真相,讓我的藏品說故事。」但是,藏品可遇不可求,大多要看箇中緣分,「收藏張愛玲的東西,除了金錢的付出,也要講求機遇。」最難忘的經歷,要數張愛玲寫於1932年的處女作〈不幸的她〉,這篇短篇小說,刊於上海聖瑪利亞女校年刊《鳳藻》第12期,陳子善教授早就考證過。

吳邦謀愛比較不同的版本,偶然發現數本刊有該篇小說的參考書籍中,內文的句子竟有差異,其中有一句,普遍寫成「我們總有藏着淚珠撒手的一日!」,甚至寫成「我倆總藏着淚珠撒手的一天。」卻沒有一個肯定答案。他念的是工程,講求精準,遂引發他fact check的決心。

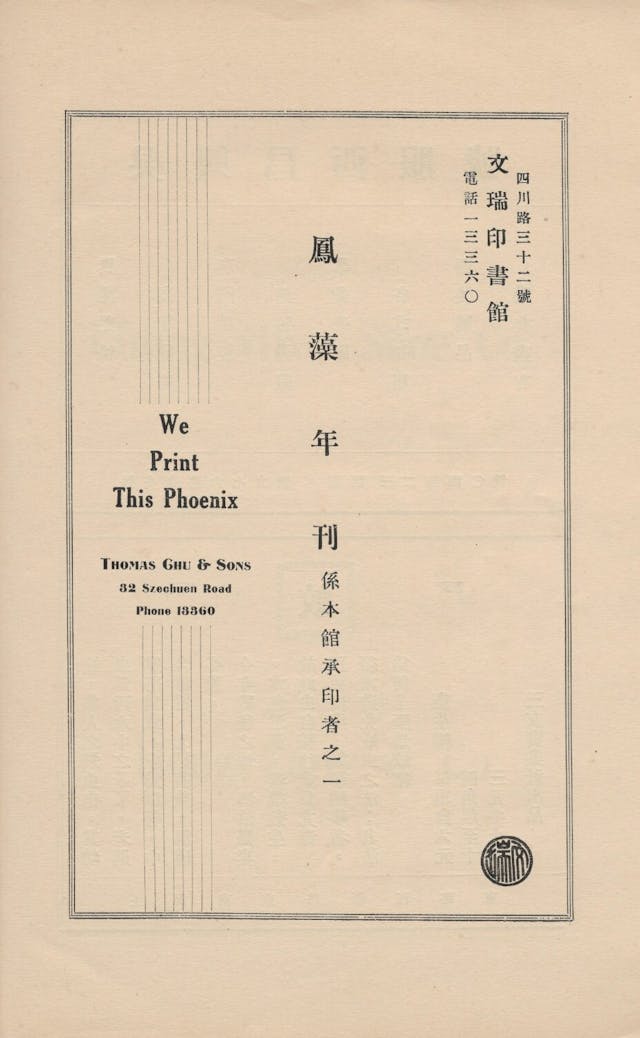

多年來他訪遍中外舊書店、古物鋪、舊書網及拍賣網,都空手而回。最後,「『祖師奶奶』好像顯靈,兩年前我突然收到一個訊息。」一位網上專賣舊書的店員,傳了幾張《鳳藻》的書影給他。當他知道那本《鳳藻》竟出版於1932年6月,正是張愛玲入讀聖瑪利亞女校初中一之時,登時雙眼發光,立即請對方將目錄及有關文章的照片傳來。

洽購成功,奪得孤本歸,「有刊有真相」,證實了〈不幸的她〉中那一句「別了!人生聚散,本是常事,無論怎樣,我倆總有蘊着淚珠撒手的一日!」就是原創的句子。這篇千多字的作品,盡顯張愛玲蒼涼孤傲的性格,反映她對人性的洞察力。

此外,吳邦謀在同一冊《鳳藻》中,還找到張愛玲的英文習作The School Rats Have a Party,解答了她何時開始以英文創作的難題。年刊中還有初級琴會的學生大合照,「11歲的張愛玲,目光游移,滿懷心事的樣子,好淒涼!」

張愛玲天才橫溢,文筆精煉,卻非常善忘,這些缺點,甚少人提及。「她從讀初中開始經常說:『我忘了!』,連她的老師汪宏聲寫《記張愛玲》時,『我忘了』亦多次出現。」

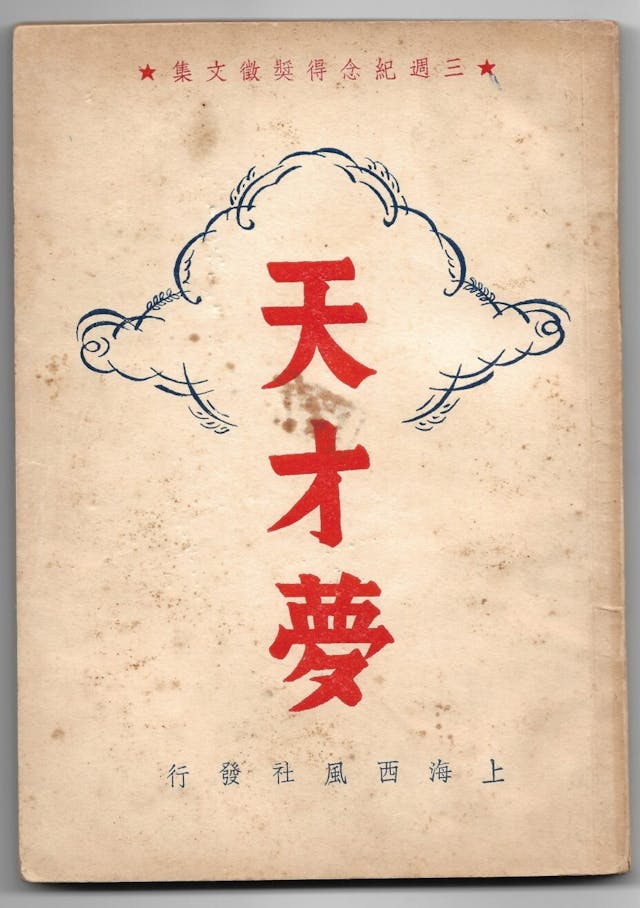

吳邦謀藏有《西風》月刊,「我以實物為證,1939年,她在港大念一年級的時候,曾代表香港投稿上海《西風》雜誌的三周年徵文比賽,以散文〈天才夢〉獲得名譽獎第3名。」張愛玲在文中自言,「我是一個古怪的女孩,從小被目為天才,除了發展我的天才外別無生存的目標。」她在《張看》附記中曾提及這次徵文比賽,不單徵文限定字數誤會為1000字,連得獎名次都記錯了,以為是13名。

追蹤,《哀樂中年》的編劇

張愛玲除了寫散文和小說,她亦創作電影劇本,吳邦謀展示出《不了情》的資料,「《不了情》是張愛玲首次編劇的電影劇本,由桑弧導演,主角為陳燕燕及劉瓊。」1946年,張愛玲第一次與桑弧合作,過程愉快,在上海公映,亦非常賣座,導致兩人繼續合作,接着拍了《太太萬歲》和《哀樂中年》。

桑弧是著名的編劇和導演,「他性格內向,為人拘謹,『多做事、少說話』,與胡蘭成完全判若兩人。當時電影界的人士欲撮合兩人,可惜當時她與前夫的關係仍千絲萬縷,最後沒有跟桑弧發展下去。也許是首段婚姻,令張愛玲創傷太深,兩人有緣無份。」桑弧去世後,其子從他的遺物中,找到多張他為張愛玲拍攝的生活照,由此可知,他非常珍惜這段感情。

1949年上映的《哀樂中年》,主角是石揮,編劇和導演,俱署名桑弧。當時是40年代,這部電影內容大膽而創新,故事敘述中年鰥夫與年輕的女教師談戀愛,遭子女反對。

吳邦謀指出,片中與文華電影公司的宣傳刊物、電影本事,全沒有張愛玲的名字,這可能是當時的政治環境有關,「抗日戰爭勝利後,她被指為漢奸之妻,備受攻擊,電影公司在商言商,難免要避忌。」

張愛玲的好友宋淇曾斷言《哀樂中年》由桑弧構思,張愛玲執筆撰寫,他接受水晶訪問時提到:「張愛玲的touch,桑弧寫不出來,沒那個靈氣。……她大概和桑弧有相當感情,幫桑弧的忙。」

1991年,鄭樹森教授在台灣《聯合報》,公開道出張愛玲原是《哀樂中年》劇本的「執筆者」,卻引來張愛玲的回應,她在信中自稱「我雖然參與寫作過程,不過是顧問,拿了些劇本費,不具名。」

究竟真相如何?「為避免招惹任何政治風波,估計張愛玲雖執筆撰寫劇本,卻放棄署名,與桑弧共同守此秘密。這個秘密一直未能拆解,至今還是一個謎。」吳邦謀無奈地說。

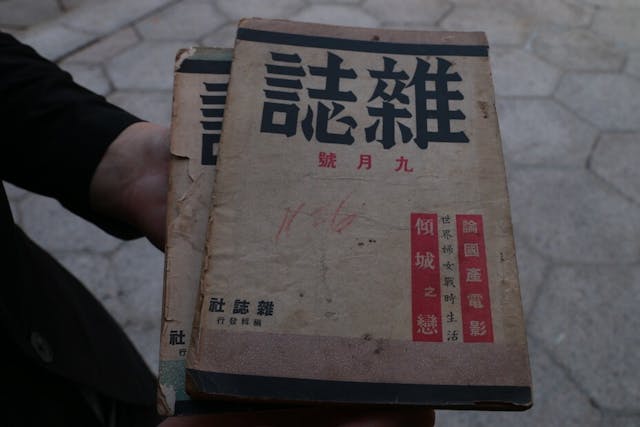

1943年,只有23歲的張愛玲,在上海一份名叫《雜誌》的文學月刊上,發表《傾城之戀》,分兩期連載。吳邦謀取出《雜誌》九月號,觸目的是封面上「傾城之戀」四個字,「小說中男女的對答情話,吸引好多讀者,已成經典名句。」小說的內容,反映了張愛玲當時對戀愛的看法及期望。

其後,張愛玲嘗試將小說改編為話劇,1944年12月在上海新光大戲院首演,而且連演80場,盛況空前。

相隔多年後,在1984年,香港導演許鞍華將《傾城之戀》搬上銀幕,這是第一部將張愛玲小說改編為電影的作品。吳邦謀藏有一本關於《傾城之戀》的電影雜誌,封面是女主角繆騫人的照片。眾所周知,拍張愛玲小說的難度甚高,每一次改編,都成了大家,特別是張迷的焦點,此片評價不一,惹來不少爭議。

吳邦謀還拈出《雜誌》三月號,其內刊出〈蘇青張愛玲對談記〉,內容扣緊「婦女、家庭、婚姻」諸問題。蘇青是當時的著名女作家,也是張愛玲的「精神閨蜜」。

「1934年,張愛玲與胡蘭成的關係仍然很好,其中的金句是『用丈夫的錢是快樂的』,亦有談及職業婦女的苦悶、同居的問題等,意見卻比較前衛。」對談中,兩人相談甚歡,各自坦白道出個人的看法。

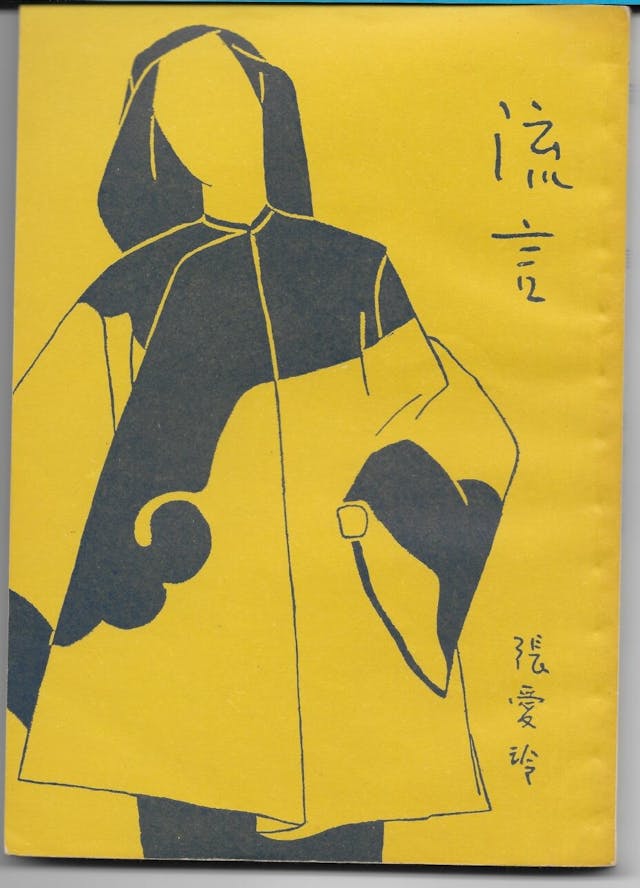

發掘,傳奇當中的傳奇

驀然回首,吳邦謀說:「從2007年至2017年,整整10年間,我寫了數本有關香港航空史的著作……然後,幾年前,我決心『捨航空,取人物』,當時曾考慮以葉靈鳳或金庸為題材。」然而,研究金庸的專家已有很多,於是他最後選定了傳奇中的傳奇人物張愛玲。

「我寫作是為了分享,希望更多的讀者閱讀,從航空走到文學的領域,撰寫感性的故事,滿足感更大。」幾年前,吳邦謀開始在面書撰寫「喬風隨筆」。

「最初,我寫得比較短,由百多字開始,後來愈寫愈長,而且與讀者互有交流,收到不少回應。寫作不能躲起來,一定要公開。」例如寫張愛玲,讀者的反響很大,對他亦帶來推動力。「寫書的時候,再作增刪補充潤飾,可以說,我的寫作,就是源於面書。」

工餘寫作,時間有限,他習慣在縫隙中抽空構思,「構思很重要,通常我在坐車時,思考寫作的內容。每一章都要有主題,也要有故事,不能平舖直敘,要有亮點,才能吸引人,讓讀者感到興趣,但不能虛構。」他強調寫什麼都有根有據,全部來自參考資料。

「出版《尋覓張愛玲》,主要考慮市場問題,因為她比較出名,而她的故事,對讀者也有吸引力。」為了這本書,吳邦謀籌備已久,他花了三年的時間,以面書中的資料為基礎,邊寫邊求證,反映的人和事,全有所本。文學書大多數是以文字為主,但他希望透過一些真實的藏品,讓讀者接觸張愛玲。

「我偏好收藏,不是文學的專業研究者,所以就在藏品中穿插故事,從實物中去引證。在文字以外,還附加200多張罕見的照片,讓我的收藏可以公諸同好。」透過這本書,我們可以看到很多以前看不到的文獻資料、圖片,藉此,亦得以走近張愛玲。

「我的藏品還有很多,如以張愛玲的電影為線索,已經可以再寫一本書。」他繼而補充。

吳邦謀擁有多個張愛玲著作和譯作的珍罕版本,《海底長征記》是最新的發現,他認為這是受到「祖師奶奶」的感召,讓他參與這次文學考古之旅。

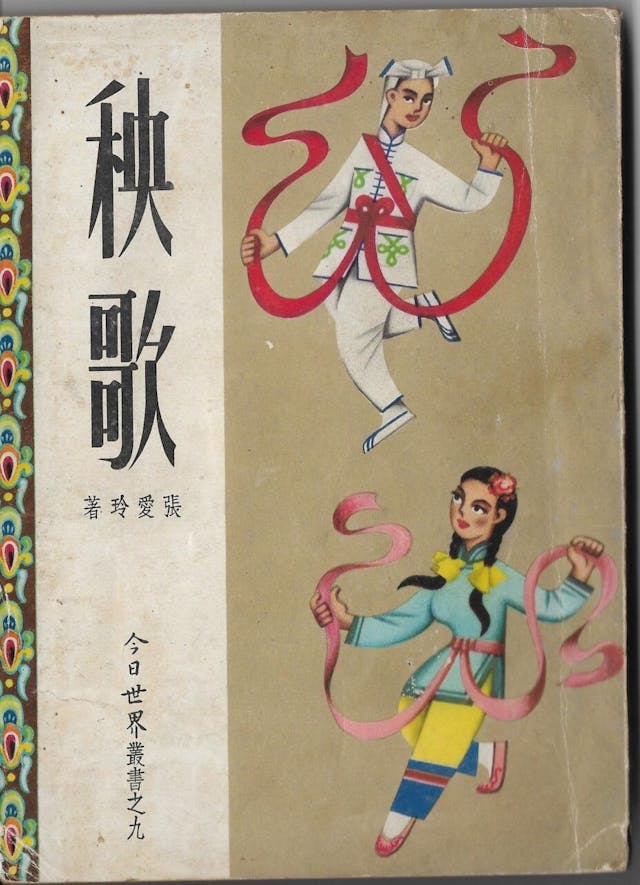

「對於《海底長征記》這本書,我早有印象。它的書評,曾在《今日世界》雜誌中刊出。當日購買《今日世界》,主要是因為《秧歌》,曾在44至56期中刊出。」原來紅線早牽。

「1954年,張愛玲在香港的《中南日報》連載翻譯小說《海底長征記》……我和鄭明仁聯手追查,過程非常順利,冥冥中似有一股神秘力量,在幕後推動。在那兩個星期,張愛玲好像在路上導航,帶領我們發掘出這部小說的來龍去脈。」他相信是她顯靈,讓此書歸位。

時為2020年5月中旬,吳邦謀已寫完他的新書,付印之前,忽然出現這段奇妙的經歷,他趕急臨時加插了最後一章,為多年來的張愛玲研究,畫上完美的句號。

據吳邦謀所述,「這次最大的收穫,是確定了張愛玲有多個筆名,在此之前,經證實的筆名是世民、梁京、霜廬、范思平。」現在多了張愛珍、愛珍,這個意外的發現,為中國現代文學史補上重要的一頁。

「文學考古」不易為

為紀念張愛玲百年誕辰,香港大學美術博物館、比較文學系及文學院,於去年11月合辦《百年愛玲,人文港大:張愛玲百年誕辰紀念文獻展》,展示了港大檔案館的原始檔案紀錄,呈現張愛玲的大學生活,以及她早期生活的一些片段。

「今時今日,在內地搞張愛玲展覽並不容易。開幕活動請來陳子善教授,他從上海飛到深圳,作專題演講,實在很難得。」疫情之下,他也未能出席,只通過現場連線為讀者介紹展品。

「幾年前開始,我開始研究葉靈鳳,已鑽研了一段日子。」葉靈鳳,正是他下一本書的寫作目標。

《葉靈鳳日記》的出版,增添了很多參考資料。於「喬風隨筆」第278篇中,他提及在葉靈鳳的日記中,共有34篇關於魯迅的紀錄,「首篇寫於1946年5月3日,尾篇則於他離世之前的一年,1974年4月6日記下。」橫跨差不多28年。究竟葉靈鳳與魯迅間結下甚麼恩怨?是否源於葉靈鳳發表的一幅諷刺漫畫?則有待他的發掘了。

吳邦謀透露,「我已蒐集很多有關葉靈鳳的藏品,例如他的藏書票。遇到合適的資料,我要趁有能力時購買,然後抽時間慢慢閱讀、深入研究。」近年,他不斷有新的發現,也有新的認識、新的想法。

「文學考古」不易為,期待吳邦謀的新作,讓他繼續分享藏品背後的故事。

(專訪內大部份照片,由吳邦謀先生提供,謹此致謝。)