延伸閱讀:<甴曱的讀音問題 3-2>

我們不妨先看看另一個字︰「靚」字。「靚」這個字,我們現在口語裏讀「lɛŋ33」,義為「漂亮」。「靚仔」是「俊男」,「靚女」是「美女」;然而我們無論如何都找不到古書有這個讀音的證據。「靚」字據古代字書、韻書,粵音只可能讀「dziŋ22」(《廣韻》‧勁韻‧疾政切。音同「淨」),義為「裝飾」(宋本《玉篇》),字義可以引伸為「漂亮」。可見「lɛŋ33」一音是我們的某一代祖先強加在這個本來讀「淨」的「靚」字上面的。

訓讀法和訓讀字

這樣只用某字之字義,而不用其原有字音,卻把口頭上一個與之同義或義近的詞的讀音強加於其上的,這個字就是用了「訓讀法」去讀的「訓讀字」。當然,自「正字正音」的角度審視,這自然可以說是一種誤讀的現象。馬文熙、張歸璧等編著的《古漢語知識詞典》「訓讀字」條說︰「因意義相同或相近而整個方言區普遍誤讀的字。」不過筆者必須指出,這樣的誤讀往往是刻意為之的,與平常的因為錯認字形而誤讀(譬如誤讀「貸」為「貨」,誤讀「弋」為「戈」,誤讀「笞」為「苔」等)的情況不同。我們不知道是百多年前,還是幾百年前,甚至千多年前,我們的祖先因為不知道口頭讀「gat2 dzat2」而義為「蟑螂」的詞該怎麼寫,就不管三七二十一,硬把「gat2 dzat2」這兩個音節放在古代義為蟑螂的「甴曱」這兩個字形上去了。

於是本來該讀「扎押」(「霅押」)的「甴曱」,在粵地(或者說,在某個年代,我們那些尚未南遷至粵地的祖先的語言裏)就有了新的讀音──「gat2 dzat2」了,這就與本來該讀「淨」的「靚」有了「lɛŋ33」這個新的讀音一樣。同樣道理,「澀」字在現存最早的粵音字典《分韻撮要》中本來只有「sɐp5」一音(音同「濕」),但是因為我們口頭上有義同「乾澀」的「乾gip3(音同「劫」)」與義同「苦澀」的「苦gip3」兩詞,而當中的「gip3」又不知道該怎麼寫(其實當作「昅」,詳本欄「昅」條),於是就硬以本來讀「濕」的「澀」字來充當;於是「澀」字對於我們,就有了「gip3」這個讀法。又如打麻將必用的「sik5仔」(「色子」)的「sik5」,我們不知道原來就當用「色」字,還以為「色」只有「顏色」的意思,所以「sik5仔」的「sik5」不會就用「色」字那麼簡單,於是就拿本來只讀「tɐu11」(音同「頭」)而解作「sik5仔」(「色子」)的「骰」來充當。於是「骰」字,對我們而言,就有了「sik5」這個讀音了。總之,「甴曱」之所以讀成「gat2 dzat2」,是用了「訓讀法」把它變成「訓讀字(詞)」而已。

其實,簡單點說,所謂「訓讀字」,顧名思義,這些字就是以「訓」為「讀」,亦即以「解釋」作為「讀音」(「訓」就是「解釋」的意思,所以有「訓詁」、「訓釋」、「訓解」等同義複合詞)。如用粵語之「lɛŋ33」這個解釋來讀「靚」字(本讀「淨」);以「gip3」這個解釋來讀「澀」字(本讀「濕」);以「sik5」這個解釋來讀「骰」字(本讀「頭」);以「gat2 dzat2」這個解釋來讀「甴曱」這兩個字(本音當是「扎押」)。這就是「訓讀法」與「訓讀字」了。

大澳的關帝古廟碑文

「曱甴論」者又懷疑「甴曱論」者是受了香港總督軒尼詩的中文秘書、德裔牧師歐德理(Ernst Johann Eitel)於1877年出版的一本粵語中文字典Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect所誤。現在筆者可以肯定地告訴大家,這個懷疑是不必要的。

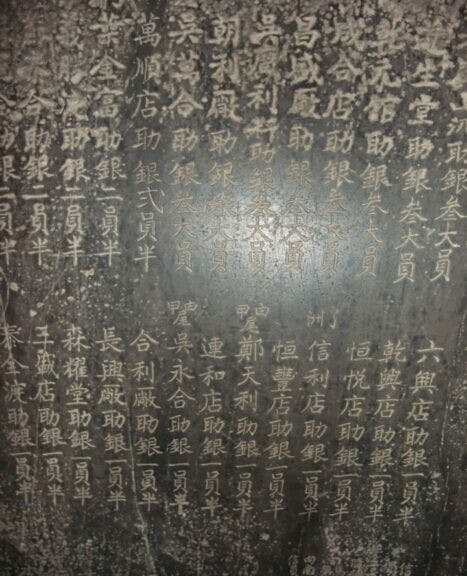

筆者為了證實「gat2 dzat2」的正寫,曾親到位於大嶼山的大澳的關帝古廟,目的是要把廟中咸豐二年刻成的《重修武帝古廟碑誌》上的文字拍下來,因為據說碑文中有提到「甴曱尾」這個地名(一眾捐款贊助重修古廟者的鄉里之一)。現在把兩張拍得的照片放在這裏供大家參考。不過,由於筆者的攝影技術第九流,無法將全碑完整拍攝,而即使能拍下全碑,也無濟於事,因為碑文將會小得難以辨認;所以最終只能將石碑中的重要資料分在兩張不同的照片中顯現出來。還有,由於拍攝這兩張照片的目的不同,所以拍攝時,鏡頭與碑文的距離都不一樣,以致其碑文的大小,看起來就不相同了。另外,必須一提的是,古代的書寫習慣是左行的,即寫出來的文句,若是單一行的話,是由右寫向左的;若是多行的話,一方面是由上而下,而另一方面是由右向左發展的(商朝的甲骨文卻比較特別,既有左行,又有右行)──此碑誌的碑題亦能證實這一點,而這一點在閱讀碑文中的「甴曱」二字時,就極其重要了。

咸豐二年就是公元1852年(《南京條約》簽訂之後10年),早於Ernst Johann Eitel出版粵語中文字典Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect的1877年25年。可見「甴曱」這個寫法是外國人誤導我們的這個懷疑是不必要的!另外值得注意的是,1852年的大嶼山仍在清政府治下,還不是英國的租借地(大嶼山是光緒二十四年[1898年]才作為新界的一部分租借給英國的)。可見這個石碑中的文字是道地的中國字,同時當中「甴曱尾」的「甴曱」,亦是近世(最近兩三百年間)「gat2 dzat2」一詞的寫法的「最早用例」,亦可算是「gat2 dzat2」當作「甴曱」(先「甴」後「曱」)的鐵證了。

就筆者所見,「曱甴論」者即使有辦法證實「甴」讀「dzat2」,卻暫時仍未能找到早於20世紀的「曱甴」用例作證據。換言之,我們從來沒有在任何上古至19世紀的文獻中見到「曱甴」(先「曱」後「甴」)這個詞;而「甴曱」(先「甴」後「曱」)一詞則早見於在五代(公元907至960年)的韻書當中(詳《粵語古趣談正續編合訂本》附錄三《粵音字書瑣議》「甴曱」條)。由此可見,在五代至20世紀初這約一千年裏面的文獻當中,我們見到的全都是「甴曱」(先「甴」後「曱」),即使只計算19世紀至20世紀初的文獻,我們仍有以下這些「甴曱」證據︰

- 大嶼山 大澳關帝廟碑文(1852年);

- Ernst Johann Eitel的Chinese Dictionary in the Cantonese Dialect(1877年)──此資料由「曱甴論」者提供;

- 莫文暢的《唐字音英語》(此書的1904年版現作為附錄,收錄在黃耀堃、丁國偉《唐字音英語和二十世紀初香港粵方言的語音》一書裏。「甴曱」一詞見於後書第185頁);

- 《小說星期刊》第十二期若夢女史《甴曱食了阿爹了》一小說(中華民國十三年[即1924年]夏曆十一月十七日──香港中文大學的香港文學資料庫有藏)

- 趙雅庭的《民眾識字粵語拼音字彙》(1931年)(到粵音資料集叢網站[jyut.net]查找「甴」字或「曱」字,即有相關資料);

- 孔仲南《廣東俗語考‧釋動物》一卷的開首總說部分(1933年);

- 陳瑞祺《道漢字音》(1939年)(相關資料可到粵音資料集叢網站[jyut.net]查找)。

值得在這裏補充的一個資料,是筆者所收藏的一張38年前的香港 新界地圖。地圖上的大嶼山有「甴曱頭」一地名。雖則該地圖出版於1985年,年代不算早,但「甴曱頭」之名(同樣是先「甴」後「曱」)正好與上述碑文中的「甴曱尾」互相印證(為免引起版權問題,請恕筆者不敢在此公開展示該地圖)!

至於「曱甴」(先「曱」後「甴」)的「最早用例」,就筆者所知,可能見於中華民國45年(即1956年)10月5日出版的《中國學生周報》第220期裏魚雁的《曱甴消滅器》一文(香港中文大學的香港文學資料庫有藏)。若這個真的是「曱甴」的最早用例的話,那麼拿它與「甴曱」(先「甴」後「曱」)的近世(最近二三百年間)的最早用例相比,時間上已經晚了一百零四年(1956年的「曱甴」與1852年[咸豐二年]的「甴曱」,屬先屬後是顯而易見的)。

最後要補充的是,筆者在《粵語古趣談正續編合訂本》中論「甴曱」時,曾轉引廖珣英的《全宋詞語言辭典》「耍俏心腸」條所引的程正同《朝中措‧題集閑教頭簇》一詞的文字︰「少年不入利名場,花柳作家鄉。一片甴曱嘴,幾多耍俏心腸。」(黃氏案︰程氏生平難考,網上資料顯示他是宋朝人,至於所謂「宋」,究竟是北宋抑南宋似亦未可知。觀其「一片甴曱口觜」一句,似已將「甴曱」讀成平聲[否則六個字都係仄聲,這就不是筆者所知的宋人填詞習慣]。若然,他當是南宋末,入聲已提早消失的方言區裏面的人)當時筆者不敢肯定把此作品中的「甴曱」解作「蟑螂」是否說得通,現在筆者卻可以肯定地說,這樣解釋絕對是說得通的。何以見得?請聽筆者細說。

蟑螂又別稱為「油蟲」(見安徽大學漢語言文字研究所編,齊魯書社出版的《事物異名別稱詞典》「蟑螂」條下之「附目」)。另外,網上資料(蟑螂君網)告訴我們,潊浦方言稱「蟑螂」為「油夾蟲」,四川話則稱之為「偷油婆」,衡陽方言稱之為「油灶婆」。蟑螂常在廚房出沒、覓食,身上(特別是嘴部)經常都沾有食油,這是古今皆然的。因此,即使在古人的語言中,相信蟑螂也有類似「油蟲」、「偷油婆」、「油灶婆」等的別名。然則,「一片甴曱觜 (「觜」即「嘴」) 」,就是一片「油蟲」口觜,即言其「一片油嘴」。這首詞描畫一個流連花街柳巷之少年的荒唐行徑,而「一片油嘴」,正與下句的「耍俏心腸」呼應,寫出少年對青樓的姑娘是那樣地油嘴滑舌,花言巧語,態度輕佻的模樣。由此可見詞中的「甴曱」正是「蟑螂」,也就是今日粵語的「gat2 dzat2」!這樣看來,「甴曱」(先「甴」後「曱」)一詞,姑勿論其最早的讀音如何,至少由宋至今,都是指「蟑螂」(程氏詞中的「甴曱」才是我們的「gat2 dzat2」的真正「最早用例」)!而且,還是有賴我們粵人的祖先用「訓讀法」將「甴曱」一詞變做粵語的「訓讀(字)詞」,傳承了「甴曱」的「字(詞)形」與「意義」,程正同的「一片甴曱口觜」一句才得到確解!

甴曱的粵語故事 3-3