對港人來説,「何去何從」這個詞語該似曾相識,因為它是經典電影《阿飛正傳》中的主題曲。歌詞道盡了男主角旭仔那空虛無依,迷惘無根的人生狀態──就像無腳鳥那樣永遠飄零,沒有可歸根落腳之地。

如此詩意論述,用在藝術創作上可以獲獎無數,但回到現實世界,那不知何去何從的旭仔,永遠就是一隻沒有腳的雀仔,看似自由不羈,但內心是虛無及空洞的。

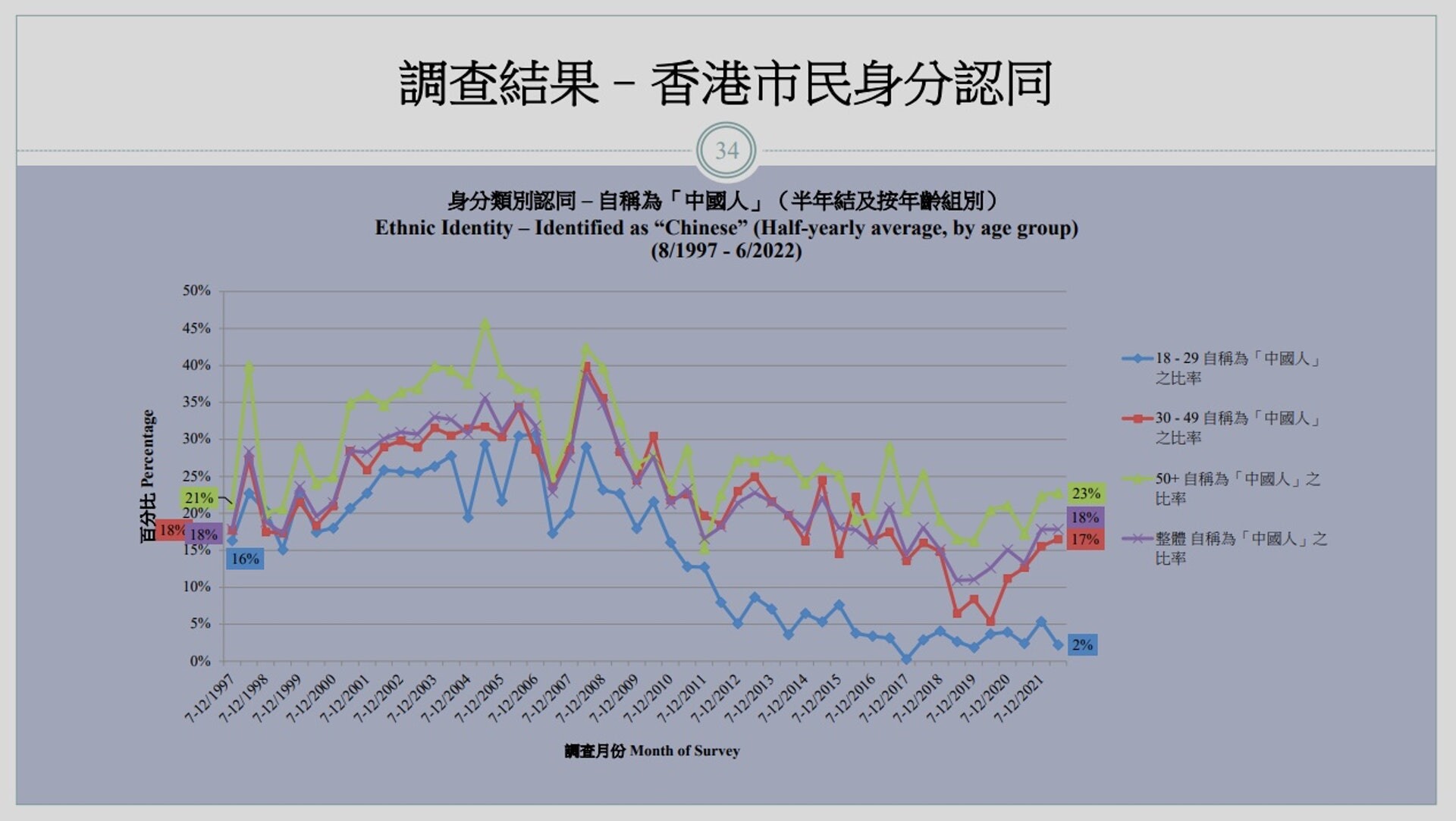

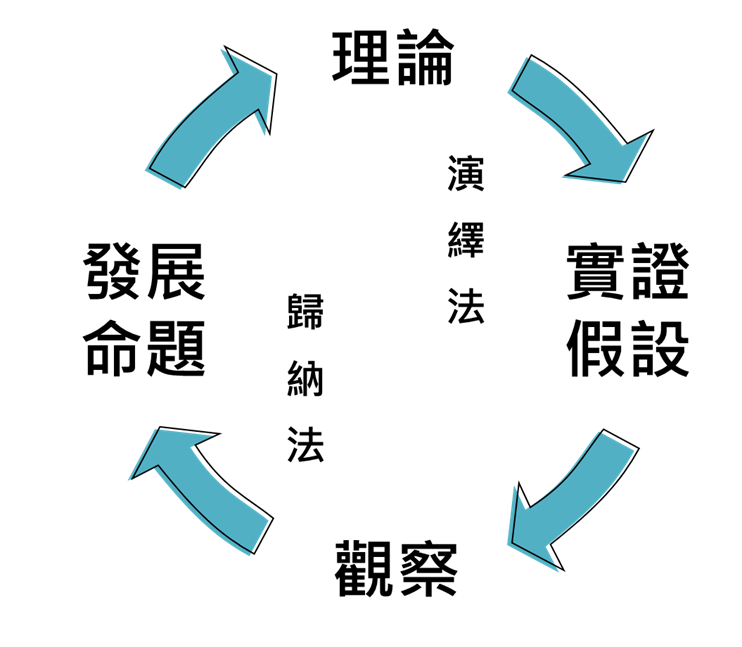

我想説的當然是有關香港人身份認同的話題。問題也許不用如此複雜,答案也許也不用那麽糾結,因為無論任何政治立場,最終需要撫心自問的或許是這個簡單問題:在身份認同的思考上,我們需要的是演繹、歸納,還是繼續否定及批判?哪一樣對自己最有意義最有利?

文化雜種又如何 演繹思路太牽強

在此內地史學權威葛兆光教授的看法頗具洞見,應能引起主流反對聲音的共鳴。在〈不要只問我從哪裏來〉這篇文章中,他開篇就盛讚日本著名作家加藤周一的「文化雜種論」。

對於加藤周一來説,日本文化及種族並非如此的「萬世一系」,其源頭和過程成分眾多,屬於典型的「雜種文化」。他認為如此定位並無褒貶,而是對日本歷史進程特色之客觀總結。如此認知對日本人有利無害,不但不需忌諱出身「雜」,反而可以寄希望於以「雜」取勝,兼收並蓄,海納百川。

如此思路,遠超那種固執牽強的文化原教旨論,令葛教授肅然起敬。

陳寅恪:塞外精悍之血,注入中原文化

在此基礎上,葛兆光教授批判了國人那種為了崛起時代的重拾自信,而着重「源遠流長」和「淵遠有自」,一開頭就是子虛烏有的「三皇五帝到如今」,先造故事後造廟的民族主義論述。

在他眼中,真實的傳統就像一條大河,「上游匯入百川,中游攜泥帶沙,到下游才宏大恣肆,滋養整個流域,甚或沖積成洲擴大疆土」。故此儒家文化不能一家獨大,代表中國傳統;中國傳統中具有不同類型的宗教;中國人血統上也很可能混合了不同民族基因,是陳寅恪所説的「取塞外野蠻精悍之血,注入中原文化頹廢之軀」。

故此中國人在尋找身份認同,追問「我們是誰」的時候,就不要再糾結於子虛烏有、虛無縹緲的所謂正宗血統。

從思考方法來説,這就等於宣布了那種「自古以來」的歸宗認同難收其效。如此也說明,根據演繹法思路的民族論述,説服力注定薄弱,經不起常識性的推敲和質疑,反而會引起更多揶揄及紛爭。

文化中國 現實兩難

那麽在葛兆光教授眼中,民族身份認同的基礎在哪裏呢?

他認為基礎在於共同的文化,包括三大要素。第一是過去,承認一個共有的歷史淵源及文化傳統;第二是現在,承認這些人與其他人不同,具有文化差異;第三是未來,相信彼此共同價值,將來走向同一條道路,且同舟共濟。三者合一,才能讓人民安心,形成內化的民族認同。

這方面西方社會有其先天優勢,那就是宗教信仰。宗教給予人民巨大安慰及全體歸屬,也是西方社會凝聚力的主要來源。在民族核心認同感上,西方世界具有先天優勢。

但是中國文明並無如此強烈的宗教性內核,難以產生西方世界或回教世界的核心凝聚感,人們也難以凝聚在一個文化和制度上,如此安心穩當。深諳中國近代史之滄桑及複雜的葛兆光教授,心中也很清楚「如今我們內心中那些共同的、信賴的基礎並不堅固」。

那該怎麽辦呢?葛兆光教授提出了這種解答:「誰來提供現實中的安全感與親切感,讓我們覺得是我們,並且讓更多的人覺得,應當認同和歸屬我們?」「需要問的倒是,什麼讓人安心,什麼讓這塊土地成為家園,什麼使人歸來,最終他們成為我們。」

基於現實、需要主動的歸納法

如此思路將希望寄托於兩個方向,一是傳統文化之完善重建,二是國家如何提供「人心歸來」的環境及條件,最終令漂泊無根,凝聚力低的「他們」成為「我們」。

如此思路看似合理,但有點脫離現實,更需相當時間。回顧近代史,中國文化經歷了近百年的分崩離析和蹉跎摸索,雖然目前國勢漸強,但在文化重建上,要達到那種凝聚力強,具有「共同的」、「信賴的」堅實基礎仍需相當時間。

但作為個人,我們是否要等待種種條件完備完善,才開始自身的身份認同呢?《阿飛正傳》中的旭仔,也是在絕不理想的環境中,不斷地尋求自己的生命根源,尋找自己的身份認同。

他並沒有在那裏等待一切美好條件的到來。

故此除了要求/期盼政治環境如何完美,文化建設如何完備外,我們更需要是問問自己該主動去做些什麽,有助建立自身文化認同。這才是最合乎現實,也最具意義的問題,如此也符合葛教授在文章中的呼籲──建立身份認同既需學習歷史,也需面對現實,而不是烏托邦式的臆測幻想。

解決方案也並不困難,人類思考方式或是演繹,或是歸納。既然演繹之路不通,那就本該走向歸納,透過了解和學習,增加自身文化儲備,形成愈來愈清晰及堅定的身份認同,例如最起碼能夠掌握中國語文,熟悉中國歷史,不要再繼續「愚而好自用,賤而好自專」。

在這個過程中,我們需要坐言起行,為自己的生命坐標付出一點勞力和腦力。天下可沒有免費午餐,也沒有不勞而獲的文化歸屬,除非閣下是拿着西方護照的移民群體,但很可惜目前西方的宗教老早世俗化,且支離破碎,身份認同的危機鐘聲老早已然響起。

肆意批判最不利

在身份認同的思路中,最不合適的就是缺乏基礎的肆意批判,輕易否定。這種做法既得不到演繹法的簡單好處,更不可能獲得歸納法的積累收穫。

人到底還是需要尋根的,尤其是歷史背景特殊、文化內涵虛浮的香港人。缺乏基礎的任意批判,只能走向無根虛無,也無法建立清晰踏實的自我認同,最終必成為時代巨浪下的浮萍,是實質空心和缺乏原則的自由主義者,這類人也很容易被貌似合理的煽動論述所左右。

在身份認同和文化歸屬上,究竟我們需要哪種思維方式?是演繹、歸納,還是任意否定及批判?除了關注及拷問什麼令我安心,什麼令我歸來,什麼是我的理想家園外,我們更該反求諸己,撫心自問:在文化/身份認同上,我究竟為自己做了些什麼?

這或許是每一位香港人都需思考的方向性問題。