12月13日(周二),參加了田家炳基金會40周年的紀念活動,獲益良多,在此與讀者分享。田家炳先生的確是難得的慈善家。最令大家敬佩的,是他曾經賣掉房產用於捐贈。他的捐贈,集中在教育。他的名言是「中國教育的希望在教育」。開始的時候,資助貧困農村建校舍。後來國家資助增加,他又迅速轉到資助師範學校。內地的師範院校,很多都有田家炳大樓。

記得幾乎是30年前,隨田先生到他家鄉梅縣大埔,主持幾十個資助項目的開幕典禮。穿着校服的學生在道路兩旁揮舞小旗,震天價響地喊着「歡─迎─爺─爺」,一路不絕。真箇是夾道歡迎。沿途還有鞭炮。項目包括學校、幼兒園、診所、橋樑……記不得那麼多了。我問一位教育局的負責人,「田爺爺的這些資助,對經濟影響大吧!」對方答「那倒不一定。不過我們就是希望誕生更多的田爺爺!」至今難忘!

歷代科舉 科學無緣

周二的活動,先由朱經武(特地飛回香港)與李焯芬兩位教授演講。兩位都與田家炳先生有密切的交往,也引起了不少對於田先生的回憶。朱教授的題目,是「科學.技術.社會」;李教授講的是「從經學.到科學.到當代教育」。都是跨學科的題目,都是文理互通的話題。這也可以說是代表了現代思路的趨勢。這裏集中分享一下李教授的演講,他提到教育。

李教授提出一個「李約瑟難題」。Joseph Needham是劍橋教授,終生研究中國古代科技史,他的Science and Civilisation in China出版了7卷共27冊,是中國科技史的權威。他的難題是「為什麼中國的科技在16世紀以前比西方優越,但是現代科學卻沒有在中國發展?」

李教授引用了另外一段:「如果我的中國朋友們在智力上和我完全一樣,那為什麼像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛頓這樣的偉大人物都是歐洲人,而不是中國人或印度人呢?為什麼近代科學和科學革命只產生在歐洲呢?……為什麼直到中世紀中國還比歐洲先進,後來卻讓歐洲人着了先鞭呢?怎麼會產生這樣的轉變呢?」(的確,朱教授講述半導體與超導體的發明史,裏面就有不少傑出的華人科學家。)

李教授認為,古代的教育──科舉──只講究經學,沒有科學的空間,是一個重要原因。又引用金耀基教授的論述,認為中國古代的教育,重「人」,而不重「物」。李教授掃描了唐、宋、明、清的科舉要求,都是在經學的領域打轉。科學沒有發展,毫不奇怪。

筆者還可加以伸展。第一、古代的科舉,其實不算是教育,基本上是選拔官員的機制。不過因為着重「讀」與「寫」,就容易被誤認為教育。試想,門生應試,不會是探索真理,更不會是試圖創新。門生的心目中在於金榜題名,因此難免要揣摩上意,希望主考的(也許是皇上)硃筆一揮,成就功名。

科舉鼓勵下的門生,關心的是功名,而不是學習的內涵。上了榜,功名在手,也就目的已達;哪裏有科學發明的餘地?這也許是李教授引述余英時談到的「教育制度與內涵」的關係。

假如仍然要以古代科舉考試作為主軸,又有李教授所引的金耀基教授:「中國讀書人讀書應試是以儒家之經學(四書五經)為主的,講的是從修己而齊家而治國而平天下的學問,其核心是成德之學,根本上是「做人」之導,是建立社會之道德秩序之道;……換言之,中國重視的學問是「做人的學問」,這種學問是指德性之知,不是理智之知。」

這與Howard Gardner與1984年提出關於competence(能力、素養)的文化分類(本欄曾經介紹過)不謀而合。Gardner認為人類總要面對三個世界──自然界、人造物、人類社會,而不同的文化會有不同的側重點。他認為西方世界以往一直側重對於自然界的「科學」闡釋;而東方社會如日本與印度,則側重人類社會中的相互關係。(他開始注意中國,是1988年的事)。這也可以說是側重科學與側重經學的分野。

概括思維 繞過細節

關於科學在中國的發展,劉長林在他的《中國系統思維》有另一種解釋。筆者曾經多次介紹他的「系統思維」,是指中國傳統的「概括性」或者「總體性」(holistic)思維,有別於西方主流的「分析性」思維。中醫與西醫,可以說明這種分別的典型。劉長林還提出了經濟、天文、農業……等等方面加以說明。他認為,由於運用了高度概括的哲學思維來解釋自然現象,而且長久來說,逐漸因為行之有效而建立系統,但也因此可以繞過明細的分析性探究。就拿中醫來說,筆者的理解,是一種非常有深度的科學,但是沒有進入到人體的明細分析。因此,中醫沒有進入細胞級以及更微小的生物世界,但卻可以研究到人體各部分的相互關係。在西醫來說,認為沒有具體人體部件的分析,沒有具體的數據,就不算科學;因為他們根據的是分析性科學。但是西醫又會出現部門的分隔,可以出現「頭痛醫頭,腳痛醫腳」的問題。

這種概括性的思維,在西方出現突飛猛進的「現代科學」,繼而出現「船堅炮利」軍事實力的時候,就吃虧。怪不得民國初期,曾經出現取締中醫的浪潮。「打倒孔家店」,一時甚囂塵上,也就難怪。

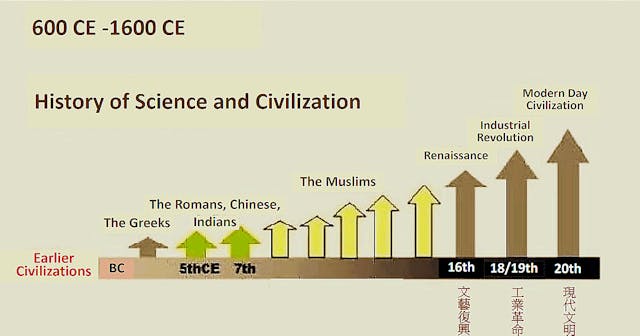

但是以上的種種,還是不能解答李約瑟關於16世紀分水嶺的疑問。側重經學,是來自科舉(7世紀)甚至更早的傳統,為什麼16世紀開始比不上歐洲?筆者的解釋,也許不是中國落後了,而是西方的社會發生了根本性的變化。就李教授當天出示的一張圖表,16世紀是西方文藝復興年代的高峰,文藝復興結束了歐洲的中世紀,是一種社會的解放。思想、藝術、科學都豁然奔放;也開始了遠洋航行。也許就是金耀基教授說的,從「神學時代」進入「科學時代」。那是西方社會掙脫純粹的神學束縛,從純粹向造物主尋求真理,轉而探討自然界的規律。

文藝復興,也可以說是歐洲中世紀農業社會到後來的工業社會的過渡。李約瑟提到的伽利略,正是那時候的表表者。然後是17世紀的牛頓,18世紀的英國工業革命(以手動礦業和紡織業為主的第一次工業革命),以及因蒸汽機的發明而出現的機械化大量生產的第二次工業革命。之後的科學發明,廣義來說,都是機械化工業促成。

工業發展 科技發明

這段時間,中國基本上還是農業社會,與文藝復興以前的歐洲「中世紀」一樣,對待自然界,是一種穩定(或曰停滯)狀態,沒有發展科技的需求,也沒有顯著的探索自然、發展科學的目標和機制。看不出有什麼科學發明的理念和土壤。清末的洋務運動,以及庚子賠款留學歸來的人員,算是出現科學發明的唯一窗口。(少時就聽過詹天佑的發明,現在有說是誤傳。)是受到了西方的軍事侵略,才有了學習「西學」的動力,才有了北洋大學。但是看當年的建校過程,小心翼翼,非常害怕失去了中國的人文文化,因此有了「中學為體,西學為用」的方針,可以說是勉強的西化。這種情形之下,更不會發生符合西方科學思維的發明。

以上,只能說是嘗試解答李約瑟之難題。這難題的背後,有文化背景的思維,有社會制度的規限,也有經濟發展的驅動。中國在文化大革命之後,開放改革,就彷彿是一國之內的文藝復興,大小發明遍地開花。但是以物質發展為一方,以人文進步為另一方,這矛盾也許將會永遠存在下去。李教授所引唐君毅的話:「物質文明與精神文明的平衡發展(「心」與「物」的平衡)」,也許將永遠是一個課題。

原刊於《信報》,本社獲作者授權轉載。