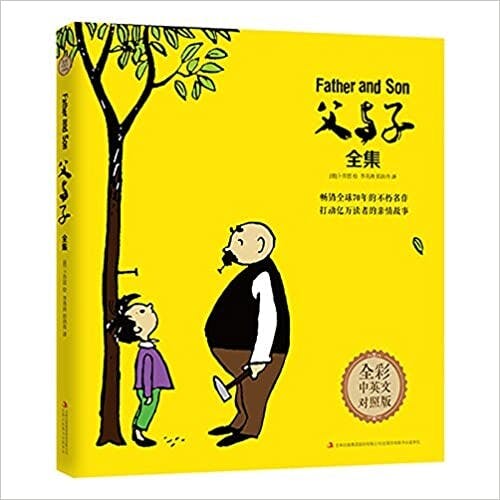

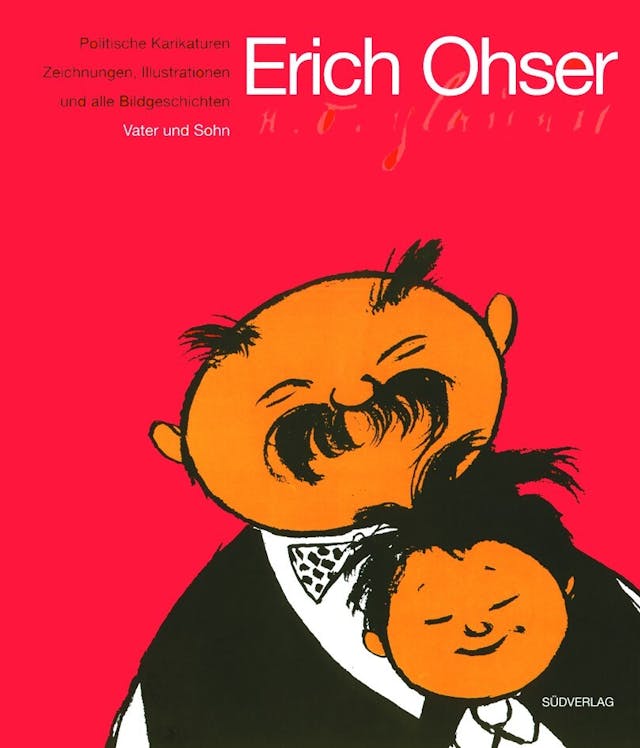

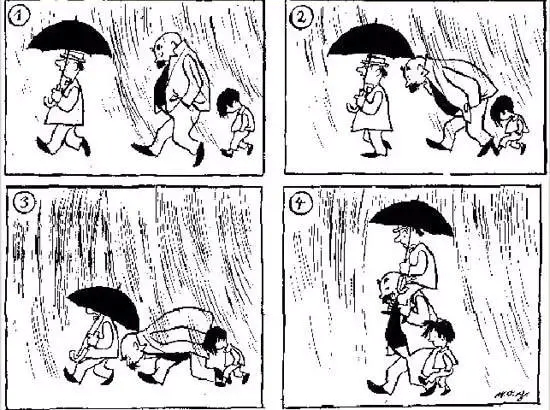

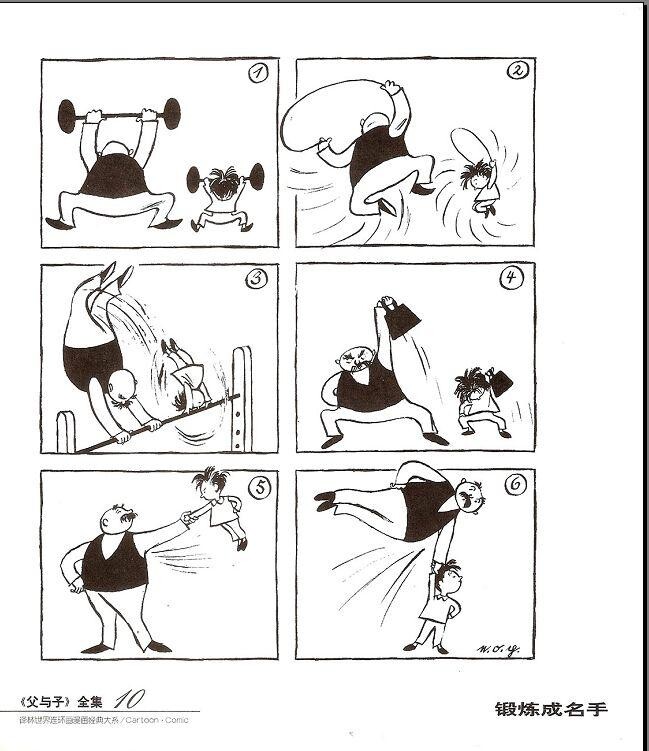

說起這個題目,我不禁想起德國漫畫家埃·奧·卜勞恩(E. O. Plauen)創作的四格漫畫《父與子》(Vater und Sohn)。作者的筆下洋溢着對兒子(克利斯蒂安)的疼愛與呵護:禿頭的大鬍子爸爸,童心未泯,是孩子的好玩伴;留着刺蝟頭的小兒子,調皮可愛,對爸爸既是崇拜,也擅長捉弄。他們的生活片段,令人忍俊不禁,倍感溫馨,那是一份永不消逝的純真。

1944年,卜勞恩和摯友因發表政治漫畫及反納粹言論,遭到逮捕。一個月後,他在牢房自殺,留下了一封遺書。在遺書中,他承擔了所有指控,希望為朋友開脫。信中他對妻子寫道,「……我為德國而畫畫……還望你把他(克里斯蒂安)哺養成人。帶着幸福的微笑,我去了」。

如此結局,評論均寄以同情和遺憾,有篇文章如此寫道,「卜勞恩失去了兒子,兒子也失去了父親,他們的父子情未能延續,真是人間悲劇,令人惻然。」但凡事看兩面,從樂觀的角度來説,他們倆享受了最溫馨的一段時光,避開了後來人生中無法預測的變化與難題。

父與子的難題

這不是故作大言,父與子的難題貫穿着男性的一生,複雜無比。心理學家認為,父子關係可概括為5個階段。第一是「偶像期」,父親是孩子心中的圖騰,可以孺慕崇拜;第二是「不和期」,孩子長大,自我抬頭,衝突愈烈;然後日漸成年,就會步入「進化期」,但是隱匿的競爭/戰爭依然,硝煙不散;再之後兒子年紀漸長,有了家庭兒女,就進入五味雜陳的「接受/和解期」。

到了最後,父子關係就進入第五階段──「遺產期」。這可不是物質上的遺產,而是兒子很可能會變成「自己的父親」,分別只是在於這份遺產的優劣。在那些已經和解的父子關係中,留下來的也許是愛、敬佩、理解與包容;而在那些終其一生都未能解決的父子關係中,兒子很有可能將他與父親的關係模式再次傳遞到下一代身上,繼續輪迴。

當然,這些是概括性描述。如果父子關係一直良好,莫逆於心,那真是值得羡慕,閣下真幸運。但在現實的無數例子裏,父親最終也沒有扮演好自己的角色,兒子也未能成功解決父子間的問題,直到父親老病逝去。

《背影》中的陰影

說起父子,人人都會想起朱自清那篇膾炙人口的溫情散文──《背影》。「我與父親不相見已兩年餘了,我最不能忘記的是他的背影」,這是開篇的第一句話。我的女兒也開始學習該文,但學校老師並無解釋爲何「不見兩年餘」。此文寫於1925年,朱自清時年28,因爲家事及工作,與父親長期不和,衝突連連,最終徹底反目,寫下了「骨肉間的仇視,互以血眼相看」,不相來往兩年餘。後來,朱自清在愧悔中寫出《背影》,但父子關係仍未緩和。到了很後期,他們之間的堅冰才漸漸消融。

1945年朱父去世,終年76歲,3年後,朱自清也因病逝世。

這篇家傳戶曉的親情散文,背後依然隱藏着父子間的糾結和複雜。文章的主流解讀,不知爲何不約而同地避開了這個真相。想想也對,如此沉重,別説中學生,就算大人也未必能夠消化。留給孩子的,還是溫馨純粹的畫面吧。

《父親》中的規律和宿命

朱自清於1948年逝世,一年後,詩人北島在北京出生,他們之間相隔了整整兩代。2001年北島的父親過世,他後來寫了一篇緬懷父親的散文──《父親》,描寫細膩,跌宕起伏,令人動容。他的父子關係,比較符合心理學的五段律,也是從偶像期開始:

「小時候父親很有耐心,總陪我玩,給我講故事。」

「我緊緊抱住他,怕他跳車。到了托兒所門口,他在地上打滾,我只好硬把他抱進托兒所。他看見阿姨才安靜下來,含着眼淚說了聲『爸爸,再見』!」(爸爸的回憶)

孩子漸漸長大,加上複雜世情和家庭衝突,反叛期就開始了,

「轉眼間,父親似乎獲得風暴的性格,滿臉猙獰,喪心病狂,整個變了個人。我堅定地站在母親一邊,因為她是弱者。」

「我還是衝到父母中間,瞪着父親,充滿了敵意。這是他沒料到的,揚起巴掌停在空中。」

硝煙之外,也加插着溫馨片段,

「父親蹬平板三輪車,我坐在麻袋上,為勞動的收穫驕傲,更為與父親平起平坐得意。」

「父親為我點了焦溜丸子,為珊珊點了紅燒魚。他喝了瓶啤酒,微醺地對女服務員說,這是我兒子女兒,你看我多福氣。」

然後衝突繼續,

「一天晚上,父親終於爆發了……他把畫從牆上扯下來,撕成兩半。旁邊正好掛着我叔叔趙延年為父親作的墨線肖像畫,禮尚往來,我順手狠狠摔到地上,鏡框碎裂。」

「每次爭吵,往往以同樣的方式告終──他打開大門叫喊,『這不是你的家,給我滾出去!』」

家中發生了大事,自己結了婚,就到了漫長的進化期,

「(妹妹遇溺死亡)我緊跟在父親後面……。他老淚縱橫,喃喃自語,我衝動地摟住他一起痛哭,並保證今後再也不跟他吵架了。」

「1980年秋,我結婚搬了出去,與父親關係有了明顯改善。」

「父親1990年退休,明顯見老了,身材抽縮,滿口假牙。大概互相看不慣,我跟父親還會鬧彆扭,但很少爭吵,相當於冷戰。有時出門散步,我故意推着母親疾走,把他遠遠甩在後面,回頭看他弱不禁風的身影,又心生憐憫,放慢速度。」

「自80年代起,我和父親的地位顛倒過來──他對我幾乎言聽計從,至少口是心非。我們從未真正平等過,有時我多想跟他成為朋友,說說心裏話什麼的,但發現這不可能。」

時光荏苒,走到了最後的和解,

「(2001年)病榻中的父親一見我孩子般大哭,我坐床頭緊握他的手,不知如何安慰才好。」

「晚上回家,我在床頭陪他一會兒,把紅酒倒進玻璃杯,讓他用吸管嘬幾口,享受這人世間的那點兒醉意。我每天早上做好小菜……,一勺勺喂他。我多想跟他說說話,但這會讓他情緒激動,因無法表達而更痛苦。每回看到那無助的眼神和僵硬的舌頭,我心如刀割。」

「第二天我就要返回美國了。中午時分,我餵完飯,用電動剃鬚刀幫他把臉刮淨。我們都知道,最後的時刻到了。他舌頭在口中用力翻卷,居然吐出幾個清晰的字:『我愛你。』我衝動地摟住他:『爸爸,我也愛你。』記憶所及,這是我們第一次也是最後一次這樣說話。」

在這之後,北島有沒有寫過父親,我不知道。但他在文章中對於父子「遺產期」的溯源反思,很是幫了我一把,

「其實,幾乎每個中國男人心中都有個小暴君,且角色複雜:在社會上小暴君基本是衙役順民,不越雷池一步,『人闊臉就變』,對手下對百姓心狠手毒,這在歷代造反者身上尤其明顯,關鍵是轉換自如,無須過渡;在家中小暴君必是主宰,無平等可言,不僅老婆孩子,甚至連男主人都在其股掌中。」

「直到我成為父親,才意識到這暴君意識來自血液來自文化深處,根深蒂固,離經叛道者如我也在所難逃。回望父親的人生道路,我辨認出自己的足跡,亦步亦趨,交錯重合──這一發現讓我震驚。」

這就是中國式父子的第五定律,如此「亦步亦趨」、「交錯重合」,也「在所難逃」。

是的,傳統和規範,就好像左右着滔滔河水的那股暗流。河水表面上的變化,離不開底層那不動聲息,根深柢固的規律。我們佇立岸邊,只看到變化無常的河水,心緒跟隨起伏不定,總以爲一切都是人的問題。其實在傳統面前,人的力量是如此的微弱及無能,甚至可憐。即使終有一天我們似乎想到了什麽,那條河也許已快將乾涸,露出了光禿禿的河床,甚至不留下一絲痕跡。

這還要看運氣。

除此之外,不妨也想想中國男性之苦和難。社會角色早已命定,再加上生理/心理上的拙於表達,都令父輩在家庭溝通上,有心無力,張口難言,如此的拙劣不堪,事倍功無半。說真的,他們其實也不懂,也沒有誰手把手的教過他們,如何做個稱職的父親/丈夫。我們古人總是將擅於溝通看得頗爲負面,「剛毅木訥,近仁」才是君子典範,中國人之拙於表達,該與此頗有關聯。但對於家庭關係,肯定不好,錯過了許多正常溝通的機會,跟理解及釋懷插肩而過,想起也真是可惜。

運氣和緣分

我沒有北島的運氣,悲歡離合,點滴細膩,回憶重重,親耳聽到父親的心底話,也作了呼應。我的父子經歷單調得多,記憶中似乎人人皆有的「偶像期」也相對真空,有點可憐,而跌宕起伏中,不太好的佔了過半。等到我想得相對明白的時候,已經年過40了。這裏有我們各自的問題和責任,但更多的,是來自並非我們可以控制的遭遇和宿命,就像葡京賭場輪盤上那兩顆孤零零的珠子,下面的輪盤不停止轉動,兩顆珠子永遠都難以相碰。

但這個輪盤,爸爸也有份造的。

我想了很久,也遭遇了一些事,似乎明白了些什麽,然後,我就開始寫人生中第一封給爸爸的信。這封信真的不易寫,需要勾起許多回憶,將之梳理。我每個晚上回憶、思考、改寫、刪減、再次重寫,足足寫了一年多。

隨着字數的精簡,少了「所知障」,我眼前的景象愈是清晰,可以盡量設身處地的看全局,能否處理很難説,但起碼可以走少一些冤枉路。爸爸真的老了,精力也明顯衰退了,固執還有,但接受兒子看法的意願也多了。這封信對我們來說是一次坦誠對話,也是很大程度的各自解脫,理解對方,然後好好的過日子,過上正常的生活。

我也很想讓他知道,這個兒子還是明白他的。

去年4月的一個深夜,我在睡夢中收到大哥的來電,幾個小時前,爸爸在惠州浸泡溫泉時,中風離世。房間昏暗,我坐在床邊,只有黯然和空洞,此時此刻,人類的言語是如此鞭長莫及,也無能爲力。那封信,也永遠遞不到他的手上了。

追思會過後半年,大哥在父親的遺物中找到一封親筆信,信中提及我20多年前跟他說的一句話:「爸爸,你知不知道我做這麽多都是爲了你?」。我真的忘了,但他一直記在心裏,大哥告訴我,爸爸在信中說感到後悔。

我至今都沒看這封信,我甚至失去了看這封信的意欲和精力。我只有木然和疲憊,心中是難以想像的平靜,如此反常。有一次跟古先生聊天,我說人太過世故不太好,會麻木。他說確是如此。人的心理世界也一樣,也真的會麻木,沒太多感覺,這是真的,但也沒有什麽好還是不好。

我和父親真是緣薄,常人擁有的共同滋味,沒有怎麽嘗過,他就這麽走了。現在我也有了孩子,有時候看着她樂呵呵的樣子,很想知道她心中的父女情,是何種滋味,但我卻如一個絕緣體,怎麽也無法進入她的世界;我也時而望着前輩和兒子的相處,心裏沒有羡慕,也沒有美化,有的只是生疏和無感。那是很陌生,很遙遠,仿似隔着宇宙穹蒼的一種疏離。

如果有下輩子,我很想嘗一嘗那份父與子的滋味,即使很可能依然複雜。

如果有下輩子,我很想重遇我的爸爸。