回顧一下,過去數月,本欄都在探討「文化價值觀」。這是有關文化討論的第五個層次,前面四個層次是語言與文物、禮儀與慶節、英雄與隱喻、行為準則,後面兩個層次將是基本假設、思維模式。共七個層次,從比較容易觀察到,到在行為與思想中才看得到的,一層比一層抽象。文化價值觀,筆者大致上根據Hofstede的工作價值觀的分類:權威距離、群己關係、陰與陽、應變心態。其中第二個維度:群與己、個人與社會、小我與大我,筆者認為往往是文化價值觀的核心,因此花的筆墨比較多,連續寫了七篇,也覺得是時候做一點小結,也是對與教育有關的各方面,作一點橫貫性的概括。

教育目的。教育是為了個人的發展,還是為了社會的發展,是每個社會都必然遇到的矛盾。前文提過,筆者在1980年代,開始進入教育規劃的學習,首要的就是面對「人力需求」還是「社會慾望」之間是張力。人力需求,就是社會經濟需要的各行各業、各個層次的人力需求。社會慾望,就是人們對於教育的慾望。也就是前文提到的,當年李越挺先生提出的"What are needed?"與"What are wanted?"作為規劃教育的大前提。(當年李先生還有第三個問題:”What can we afford?”)

個人與社會 目標矛盾

這對矛盾,不容易解決。英國在1963年有一份出名的Robbins Report,是根據1957年到1962年的趨勢推算,建議大幅度發展高等教育,而這也是當時經濟發展的需要。曾經在圖書館看過,整份報告有14大冊,光目錄就要另加一小冊。政府也接受了,當時是屬於震撼性的決策,現在英國的許多大學,都是那時建成的。有趣的是,短短的4年,1967年的統計,高等教育的入學人數,遠遠超過Robbins的發展計劃。後來有一本出名的小冊子 The Impact of Robbins,詳細分析了箇中原因,基本上是因為高等教育的大發展,刺激了人們接受高等教育的慾望;而這種慾望,是不受經濟需求影響的。

這對於純以經濟理論來指導教育發展,是一種衝擊。當時流行第一代的教育經濟學,計算出來的教育經濟回報,不只是促使了許多政府,開始不再把教育經費當作是消耗性的消費,而作為是投資;也認為個人的教育回報,將會讓調節人們的教育慾望──社會缺乏人力的領域,回報較高,因此念的人就會多;需求飽和的,回報較低,念的人就會減少。於是經濟(人力)需求與個人慾望,就可以互相協調,皆大歡喜。事實卻並非如此!

就業意欲。以上的情況,在英國類似的西方主流文化,尤其如此。前文提過范浩泉的論文,發現西方主流文化的學生,擇業以個人趣向為主;而在華人社會,則以經濟報酬(收入)、社會地位、晉升機會等外部社會的給予,作為擇業的主要考慮。

家庭期望。上面提到的是大社會,還有家庭這個「小」社會。很多社會,家長總是希望孩子能夠有好的學業,在教育體系裏面,步步高升;當然也有些社會只需要孩子愉快。但是學生為家長而學習,卻是我們這些「筷子」社會特有的。因為家庭,可以為了光宗耀祖而讀書;可以為了順應家長的願望(例如讀醫)而選科;也可以為了照顧弟妹而犧牲自己的學業;等等。在另外一些社會,就會覺得不可思議。

教育目標。現代教育的目標,不管是什麼社會制度、什麼意識形態,基本上是為學生提供學歷,作為進入社會的「入場券」;是讓人們按照自己在學校的表現,自我塑造自己的地位和價值──屬於什麼行業,屬於哪個人力等級。這是十九世紀中期,工業社會高峰時期,也就是現代教育體系開始建立的時期,基本的教育觀念,傳承至今。是工業社會生產線作為原型的設計。

學歷與能力 並不一致

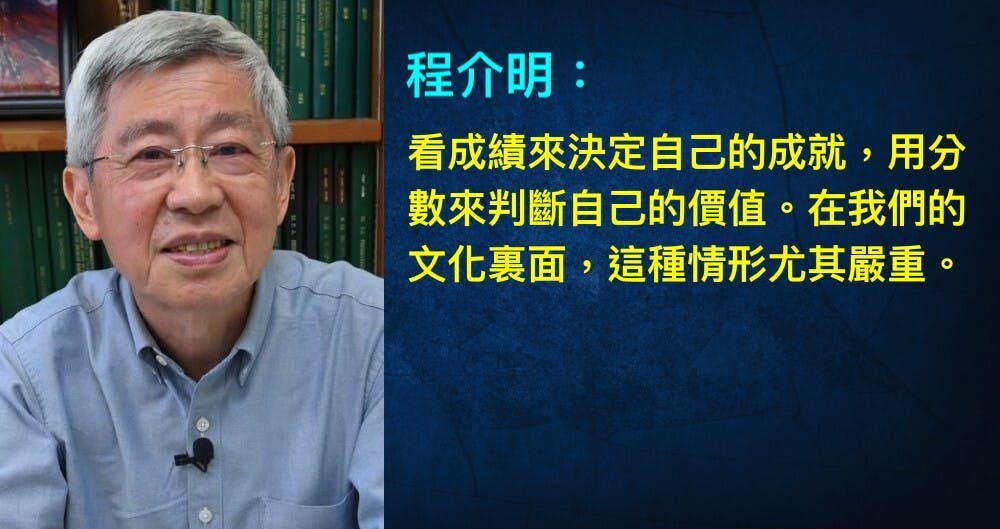

教育工作者可以有種種善意的、寬廣的良好願望,希望學生有全面的個人發展,但是都無法擺脫學歷、文憑、成績、分數這些可以看得見的目標。政府看學校的成敗、學術研究看教學的優劣、學生看自己的價值,往往也是看這些看得見的學歷、文憑、成績、分數。看得見的學歷、文憑、成績、分數,是人家給的,也是給人家看的。這使得很多學生,已經失去了尋找自己價值的能力,而完全依賴學業上的要求和判斷。簡單來說,看成績來決定自己的成就,用分數來判斷自己的價值。在我們的文化裏面,這種情形尤其嚴重。

課程設置。是採用「超級市場」、「自選菜單」(a la Carte)的概念,任由學生選擇,還是採用「套餐」(Set Menu)、「規定動作」的概念?這是西方主流文化的社會,與東亞「筷子」社會的一個觀念上的區別。近年,芬蘭嘗試不設結構性的規定課程,而是由學生自主設計自己學習的目標、內容和過程。全球的教育改革者趨之若鶩。但是若要東亞「筷子社會」走到這一步,恐怕不太容易;不是過程有什麼障礙,而是這樣的目標不一定得到共鳴。

學校過程。也是工業生產的模式:學生入學,等於是在生產線的起點;假設學生都是劃一的原料;經過一連串的「工序」,在生產線的不同點,劃一配上不同的零件(知識?);又在生產線的不同點,加進劃一的質量控制(考試),篩掉不合格的產品,或者將產品按優劣分流;最後完成產品的包裝(學歷)。這種看法,要是在1970,甚至1990年代,一定會被指為激烈言論,彷彿是刻意上綱上線。但是今天看來,卻也許會引起許多人的共鳴。這一方面,不同文化的社會,似乎分別都不大;也許因為各個社會的教育體系,都是從西方主流文化(尤其是英國與德國)抄襲過來的,也符合社會工業化、或者走向工業化的經濟需求。

社會在劇變 個人如何?

但是在華、日、韓、越這些經歷過科舉的社會,這種工業生產模式的教育,又得到了科舉傳統的支撐與加固。個人服從制度的意識,就比其他文化的社會強得多。適應和遷就制度,而很少指望改變制度。近年在各個華人社會,要求教育改革的呼聲持續出現,但是往往是短命而微弱的,或者實際上是要求換湯不求換藥。在一個統一的制度裏面參與競爭的意識,壓制了要求制度多元化的願望。這與費孝通說的中國人講究「克己」,不會去「克群」,是一致的。

不過,社會在劇變。傳統的工業社會,正在逐漸消亡。筆者不止一次在本欄提過,大規模生產(mass production)已經不再是經濟的基本形態,大型的機構也在迅速減少,現在的青年人,在大機構裏面從一而終的機會,幾乎等於零。他們不再受到「工作機構」這個「小社會」(「群」)的保障與保護。這是全球青年人面臨的新局面,都要加強自身的應變能力。而由於整個社會的持續碎片化,社會的「群己關係」,正在發生根本的變化。「克己利群」的「筷子」文化價值觀,受到的衝擊,比起其他文化,是更容易過渡?還是更不容易過渡?

容易過渡,是因為從「克己」出發,就不會過分埋怨大環境的變化,也就是更容易去遷就和適應新的局面,或者在新常態中施展;也就是廣東話的「執生」。不容易過渡,是因為沒有了「大我」的驅動,沒有了群體的保護,就要考驗人們的自信心、獨力思考和獨力應對的能量。到底如何,還要看看。又或者,兩方面同時發生,產生出一種新的文化。

原刊於《信報》,本社獲作者授權轉載。