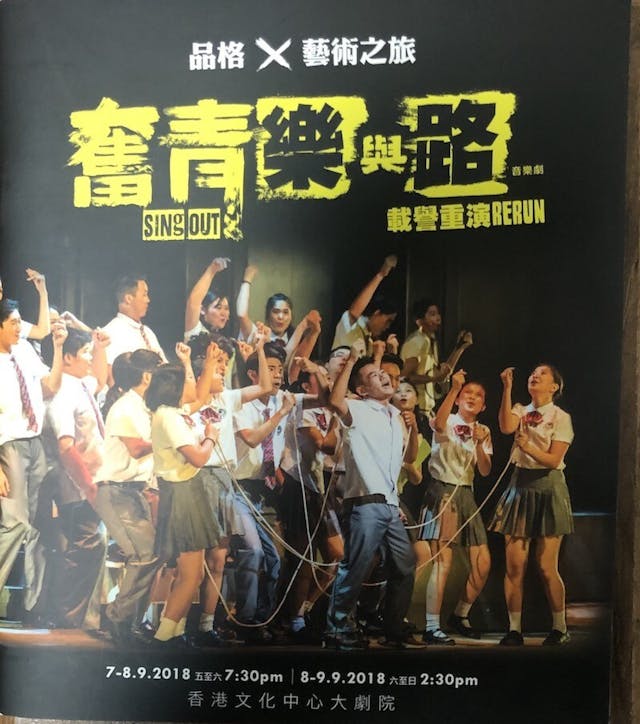

《奮青樂與路》,用音樂改變人生

2014那一年,對高世章來說,是豐盛的一年,既為粵劇《再世紅梅記》譜寫過場音樂,又為舞台劇《杜老誌》擔任音樂總監,為電影《魔警》及《親愛的》配樂……此外,還為原創音樂劇《我要高八度》作曲,弄得他很緊張。

余振球在澳門文化中心當節目經理,早已邀請他寫一個音樂劇,以慶祝澳門文化中心15周年。「我覺得澳門的音樂文化較好,所以決定寫一個講音樂的音樂劇,說合唱團的的故事,可以容納多些人,也想將葡萄牙的Fado放進去……」於是他找岑偉宗、莊梅岩合作,大家一起構思。「最初大部分時間,在梅岩家中開會。」

其後,「利希慎基金」找高世章,請他寫一個新劇,給年輕人演出,「我知道他們做過《震動心弦》、《逆風》……」這兩齣音樂劇,由何力高一手包辦編劇及填詞。

「我完全不知道可以做什麼,因為我不大了解年輕人。」直到莊梅岩建議,「不如將《我要高八度》改編為年輕人的版本,不用重新寫過,而且原班人馬可以一起合作。」

坐言起行,他將《我要高八度》的錄像,給何力高看。

何力高看完錄像後,覺得很合適。「他比較了解年輕人,懂得如何跟他們合作,他的忠告是『群戲要多,不要太多的Solo』,因為年輕人喜歡一齊玩,必須讓他們多參與……」結果,成人版的《我要高八度》,便化身為青少年版的《奮青樂與路》。

「事實上,利希慎基金不單止想做一個Show,對於品格教育也有所要求,這是一個品格與藝術的結合。」將音樂劇與生命教育結合,用音樂劇去改變人生,正是他們追求的目標。

「演完這齣戲後,很多年輕人由『漫無人生目的』轉變到『專心去做一件事』,學會了『如何與人溝通』,而且覺得『原來我想做表演這一行』,他們發現了自己!」音樂加上戲劇的力量,強大如斯!

《奮青樂與路》在2017年首演時,他在場刊中說,「我不知道這班學生將來有多少人會入行,從事表演藝術,縱使他們將來不做這一行,也希望他們能夠成為懂得欣賞及支持藝術的觀眾。他們會進入表演場地,欣賞音樂劇,而且學會尊重藝術,不會如普通人般不知藝術為何物。」

觀眾其實很重要,製作這個音樂劇,有如播種,「在《大狀王》預演、《我們的音樂劇》上演時,我也看見很多當年的學生入場觀看。」他覺得好開心。

對於創作,高世章費心盡力,「編寫一個音樂劇,所花的時間很長,平均由九個月到一年,包括醞釀、創作……」例如《我要高八度》,他用了差不多一年才完成。

「開始時,是在摸索階段,我先寫第一首歌,然後停下來,當劇本出來之後,又重新寫過,不滿意的丟掉,再來過……『戲肉』是集中在最後的半年創作出來的。一開始發動『摩打』,便停不下來,否則回不了那種狀態。」創作就是如此!

《大狀王》,藉預演收集意見

至於《大狀王》,原來醞釀已久,早在十多年前,高世章已想寫一個清朝的音樂劇,「清代的戲劇對我很有吸引力,因為從來沒有一個音樂劇是關於清朝的。」岑偉宗曾建議改編李漁的《風箏誤》,後來擱置了。

然而,他們卻沒有放棄創作清朝音樂劇這個意念。

直到2016年,「大概在1月,我和岑偉宗在上海看《上海灘》,一個跨國的大型音樂劇。」他仍記得,有一天,他們在星巴克飲咖啡聊天,談到一個清代扭計師爺方唐鏡的故事。其後,台灣一個劇場,有興趣與他們合作,「我們靈機一觸,寫了一個proposal,做這個清朝戲。」不久,聯絡人辭職,此事亦不了了之。

接着,西九找他們合作,「我們把心一橫,將proposal交給西九,他們覺得很好。」於是他們找張飛帆寫劇本,「劇本大綱出來了,故事很吸引,說的是因果報應,劇情比較複雜,大家要慢慢地抽絲剝繭,才能深入理解。」劇本交給西九後,結果亦通過了。

那時,西九已找到香港話劇團聯合主辦和製作,「這個Show可謂劇壇盛事,有二、三百人來試鏡。」作為重頭戲,《大狀王》台前幕後人強馬壯,班底強勁,高世章作曲、岑偉宗作詞,張飛帆編劇,方俊杰導演……大家合作已久,默契十足。

籌備經年後,《大狀王》安排在2019年的5月預演,場刊說此劇「十年醞釀,三年創作,一年排練,三小時演出」,是香港前所未有的實驗性演出。

預演後,他們邀請觀眾以不同形式,如問卷調查及演後討論會等,就音樂、歌曲、舞台美學、編舞及表演等方面表達意見,收集意見後,期望在正式公演前,能作出改善,做得更加好。

「問卷的反應兩極,有人很不喜歡,也有人覺得是很新的嘗試。」在預演時,他已知問題之所在,「我相信一個好的Artist,應比任何人更早發現作品的問題,應該有自知之明,但要跟觀眾接軌,所以便要考慮他們的意見和觀點,因為這個Show是做給他們看的。」

「第一隻歌快到不得了,觀眾根本聽不到發生什麼,而故事也比較複雜。」他頓了一頓,繼續說,「大家都知道,創作音樂劇的祕訣,就是『故事一定要簡單,不能寫得太複雜的。』但我們不信邪,以為複雜的故事,可以用不一樣的方式去呈現,如《悲慘世界》的故事也很複雜……」他們考慮後,作出了大幅度的修訂,將三分一到二分一的音樂重新編排,故事亦化繁為簡。

「在藝術的取決上,我比較冒險,好多未嘗試過的東西,也放進劇內,我希望拓展觀眾的層面,當然也有隱憂,究竟這個故事的認受性如何,我不知道!」由於受疫情影響,取消了今年5月的正式演出,雖然未能如期上演,但他們照樣排練,在排練的過程中,仍會繼續作出微調。

「我為這個劇寫音樂,花了很長時間,我不想做一個Sure Win的戲,否則,隨便寫一個開心劇或苦情戲,就已經可以交差。我的野心比較大,我想achieve的東西好多……」高世章期待在藝術創作上,可以有所突破。

《我們的音樂劇》,呈現48年的歷史

「康文署想做一個戲劇節目,藉以慶祝香港文化中心30周年,我建議做一個音樂劇的celebration……」《我們的音樂劇》原訂於2019年8月公演。

在2018年的年底,高世章已開始籌備,在資料蒐集花了一段很長的時間,「到2019年的3月,因種種原因,決定延期。」他兼任節目的策劃和音樂總監,付出了不少心血、精神和時間。

「我覺得香港在音樂劇方面,還有好多空間尚待發掘的,尤其是廣東話音樂劇。由1972年的《白孃孃》開始,直到今天,音樂劇的認受性仍然很低。」他將歷年的音樂劇,從《白孃孃》到《一水南天》,選取其中的精華片段,串連起來,呈現出這段歷史,他想告訴香港人,「我們已走了48年!」

「這個演出很重要,aim at bringing awareness,所以我拋開其他東西,也一定要做好。」他想大家了解一下,香港音樂劇已經走到哪裏!

高世章素來低調,但每一場表演,他都站出來說,「請不要忽視我們48年來的努力!」他希望政府能夠看到香港音樂劇的潛力。

「以舞台演出來說,每個地方最賣座的,就是音樂劇,它是一種藝術和商業的結合,亦是莊諧並重的。故此不應再忽視這個文化,如果有眼光的人,應該在這方面多投放資源。」例如韓國政府,在朴瑾惠的年代,她也認同「音樂劇是重點發展的項目」。

他慨嘆,很多人不知道,香港有本地製作的原創音樂劇,「資源的確重要,但認受性也很重要。如果身居高位的人,沒有這個想法,下面的人死做爛做也無用。我們的同業,亦應該脫離默默耕耘的狀態,因為已經耕耘了好幾十年,我們亦應該自我反省,是否已做到很好的地步呢?」

同時,他指出目前香港的劇團太多,但場地缺乏,資源亦有限,「我們不得不承認香港的市場太小,未能做一些太大的製作,一定要向外拓展市場……」

此外,他亦提到培養觀眾,需要從教育入手,「不過,大部分的演員,正職大多教書,已有較多年輕人進入劇場,情況比以前好,然而國際學校方面的市場,仍須繼續發掘。」還有,就是廣東話的問題,他說「有字幕便可以解決,例如英文,韓文、意大利文……什麼語言都可以翻譯出來。」

《我們的音樂劇》,整個演出只有100分鐘,只能選取比較有代表性的片段。「1972年的《白孃孃》是開山祖師,當然入選,80年代,真正的現代音樂劇是潘光沛的《黃金屋》,90年代有《遇上1941的女孩》、《風中細路》、《雪狼湖》……接着,就是《四川好人》、《頂頭鎚》、《一屋寶貝》、《一水南天》。」

辛苦多時,籌備經年的《我們的音樂劇》,在2020年的9月,只演了五場。「香港的舞台劇演期太短,是否可以改長一些呢?例如《大狀王》試演之後,如果在明年可以演出一個月,就比較理想。」

他也認為,「大部分劇團仍缺少資源做recording,這是基本的需求,但我們仍未能做得到。保留紀錄好重要,可以將精彩片段上載到網上,如果有人看到後感到興趣,便會考慮走進劇場。」

這一年,因為疫情,網上分享的戲劇表演片段甚多,但只是望梅止渴,錄像根本不能取代劇場的演出,二者的分別相當大。「現場的演出,震撼力好大,我們可以從媒體入手,讓觀眾認識這個戲,但重點是去劇場。」

高世章好有信心,他強調,「香港的音樂劇,一定不會死!」

尋香記,在回憶的氤氳中

從音樂劇開始,我們已聊了四個多小時,最後的15分鐘,終於談到香水瓶。

「在美國念書時,我曾代朋友購買一個Lancôme(蘭蔻)的水晶香水瓶。在紐約買到後,寄回香港。」這個瓶子十分漂亮,高世章也為自己買了一個,從此引發收集香水瓶的興趣。

他仍記得,「在芝加哥買的第二個瓶子,是一瓶Guerlain(嬌蘭)香水,名叫Champs-Élysées,是個珍貴的復刻版,原產於1908年。」從此,他開始看書,研究香水瓶的歷史、生產商……在收集的過程中,他學會好多,對於香水瓶的來龍去脈,全部了然於胸。

多年來,他從紐約、巴黎等大城市的古董店、市集蒐集香水瓶,透過競投或網上的搜購行動從未中斷過。「第一次在紐約,見一個dealer,他櫃子內全裝滿香水瓶,有的曾在書上看過圖片,第一次見到實物,簡直開心到瘋掉,請他給我摸一下瓶子。」義無反顧的搜羅,一切都看緣份!

時代的變遷,改變了香水業的發展步伐。「有些品牌的香水瓶,並非特別設計出來,供擺設之用,不過盒子與瓶子之間的關係好微妙,瓶身和包裝的設計,亦獨一無二,也值得收藏。」

「我從未將我的香水瓶賣出,一直安放在家中,連工作室屏風後面的櫃子內,也收藏了一批。」一般Collector都可能成為賣家,但他自稱像個「黑洞」,只會收集,永不出售。

「我從事音樂創作,對音樂跟香水那份微妙的關係深有體會。香水的構造通常分成上調、主調和基調,華麗得有如一首交響樂。以往製作一種香水,就像譜寫一闕樂章……」他收集香水瓶已有25年,純粹為個人興趣,從沒有想過公諸同好。他不喜歡分享,也沒有post相片的習慣,直到他想到一個與戲劇有關的展出形式。

2010年的6月,高世章在國際金融中心舉辦了一個「尋香記:古董香水瓶展覽」(Time In A Bottle: A Perfume Bottle Exhibition),「要不是突然冒出了這個有關舞台的靈感,我根本就不會打算公開私人的珍藏。」他直認不諱。

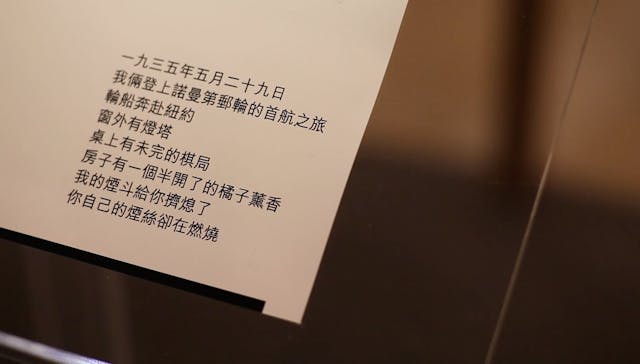

「故事是原創的,我花了大概半年時間,自己畫圖,將每一個場景描畫出來。我知道自己擁有什麼香水瓶,着眼點是如何在展覽中容納最多的瓶子。」其中有一個場景是在1935年的諾曼第郵輪。

「從船艙往外望,窗外的燈塔、牆上一幅畫、枱上的雪茄,全都是香水瓶,甚至連剝了一半的橙也是香水瓶……我將瓶子化為佈景、道具、劇中角色,印象中從沒有人做過,這就是最大的動力。」現場展示了13個舞台,古埃及、威尼斯嘉年華、秘密花園……

他跟IFC合作,最初只有一周的展期,後來因為反應熱烈,延長至兩星期。

為了這個展覽,他四出宣傳,「我抱着一大堆香水瓶,去接受訪問,好辛苦!因為瓶子好珍貴,不想別人觸摸。有關瓶子的歷史,瓶子美在什麼地方,我要一一說出來……」這個展覽好特別,世界各地從來未有策展人,試過用這樣一個平台去展示香水瓶。

他認為最神奇的地方,在於「香水是商品,很多人也可以消費得起,可惜香水用完後,人們不懂得珍惜,往往拋掉瓶子,心血與技術也隨之而逝。到今時今日,完好無缺的香水瓶,變得好罕有……輾轉落在一個中國人手上,然後透過展覽介紹出來,讓大家認識。這個感覺好重要!」

鄧小宇曾寫過,「從純美學的角度來看,『尋香記』確是一次迷離奢華之旅。」

「搜羅香水瓶是個旅程,這個展覽也是個旅程。瓶子雖小,於我來說,卻比生命還大,我為這個展覽創造一個故事,讓香水瓶去演繹角色,希望能把那些給遺忘了的時光帶回現世,讓大家沉醉於一個瀰漫着芬芳的年代。」沉醉在回憶的氤氳中,高世章娓娓道來。

十年前的展覽,仍點滴在心頭,他計畫今年再做一個展覽,但今年的情況比較特殊,時機並不理想。

「我不想重複自己十年前做過的,縱使再寫一個新故事,也未足夠。我要用不同的方式,再做展覽。」當年的舞台設計師陳友榮(Ewing),為他製造了13個玻璃箱子作為袖珍舞台,每個箱內設計了不同的佈景,「在我的展覽中,他也放進自己的想法。」Ewing曾與仙姐(白雪仙)三度合作,為粵劇《西樓錯夢》、《帝女花》和《再世紅梅記》設計舞台佈景。

「他已經去世,好可惜!如今要找一位,跟我理念相近,理解我想法的舞台設計師,實在不容易。我自己做不來,一定要找人合作,我提出意念,讓他替我演繹出來。」

「無論如何,我一定會再做香水瓶展覽!」他斬釘截鐵地說。

餘 韻

自小是個「書癡」,年輕時迷戀電影,是個「影癡」……

歲月無聲,近十多、廿年來,我卻愛上看舞台劇、戲曲表演,在不同的場合,例如文化中心、演藝學院等場地,曾見過高世章。

2010年,我適逢其會,有緣看到百多個精巧華麗的小瓶子,安放在設計精緻的舞台中,見識到人類文明史上一些如此美好的東西。那一次,我也見過高世章,當然,他完全不認識我。

這個展覽,我竟然參觀了兩次,也許,世界從此變得不一樣了。

我一再錯過了《四川好人》,直到2020年的1月4日,才有機會觀賞到這齣不一樣的音樂劇。入場前碰到岑偉宗,也遠遠見到高世章。

到10月初,偶然在街上看到《我們的音樂劇》的海報。可是,一票難求,我跟這場音樂劇的盛宴擦身而過。好遺憾!

當下,卻燃起訪問高世章的念頭。幸得香港話劇團行政總監梁子麒之助,才約到了他接受專訪。

訪問那天,我們愈談愈投契。最初我跟攝影師說,預計專訪大約兩、三個小時,但話匣子打開後,便沒完沒了,從三時開始,至晚上八時……離開的時候,雨已經停了,走在灣仔駱克道上,仍有點涼意,我不由加快了腳步。

香港文學生活館就在附近,我早就知道,在香港,我們有文學。

此刻,我也知道,我們有音樂劇!

據知,《大狀王》這齣音樂劇已安排於明年1月中正式公演。盼望着!