韓松,來自中國大陸,國家通訊社新華社的對外部副主任;伊格言,來自台灣,曾是大學心理學系/醫學系學生;譚劍,來自香港,有長達十年的IT產業職業生涯。2019年7月19日,這三個人齊齊戴上帽子,出現在香港書展的活動現場,他們有一個共同的身份──用華文寫作的科幻作家。韓松被稱為中國科幻四大天王之一,他筆下往往是與現實交織又更顯鬼魅的中國;伊格言寫純文學作品出身,他擅長在構建科幻小說的未來世界的同時加入懸疑的/心理學的設計;譚劍的作品情節緊湊,故事線複雜,在他的小說裏,香港的市井街頭與虛擬現實交錯展開。

三位討論了不同的城市地區給科幻帶來不同的靈感,人類是否本身就生活在虛構之中,也許未來AI會與人類結合等等妙趣橫生的話題。以下是講座實錄,將分兩篇刊出,本文為第一篇:

兩岸三地好像都變得愈來愈科幻

譚劍:我們三個人都是來自不同的城市,有香港,台北,上海。所以我想先問,你們居住的城市,給你怎樣的靈感去創作科幻小說?

伊格言:我是台南人,每次和我的朋友聊天,他們聽說我是台南人,第一個反應就會是「哇,台南有很多好吃的」。台南市區的確有很多好吃的台南傳統小吃。但其實我是住在台南縣,更接近嘉義,所以台南市區有什麼好吃的,我超級陌生,完全不曉得。當我告訴他們這件事情之後,大家就會大失所望,說我是一個假台南人。所以剛譚劍問這個問題我覺得非常有趣。

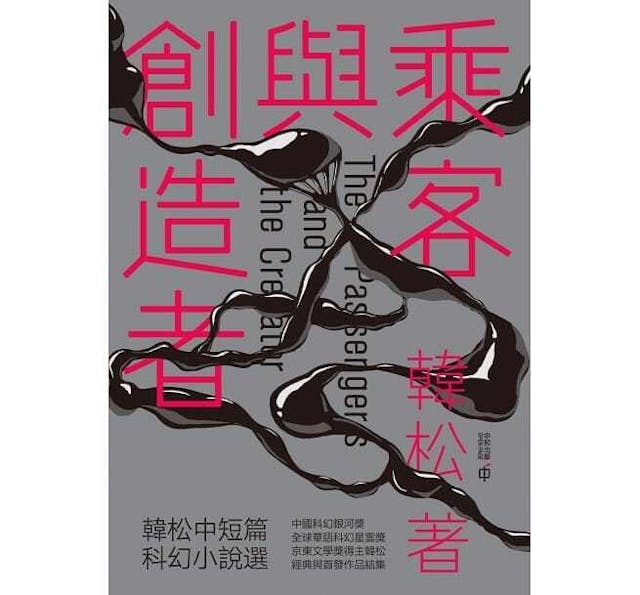

我自己其實並不那麼明確地感覺到我所在的地方,有帶給我什麼樣的關於科幻的靈感。但一些科幻作家的小說,比如譚劍他有很多特定就發生在香港的科幻小說;韓松老師這本《創造者與乘客》其中有一篇〈台灣漂移〉,假想台灣島整個漂起來了,改變了地理位置。非常有趣,這就是發生在特地地方地故事。我很想問順便丟個問題給韓松老師,這到底能不能在大陸出版?出版時候有沒有遭遇到什麼樣的狀況?

近幾年來,我們又難免覺得香港愈來愈科幻,對不對?我想大家知道我的意思。也難免覺得大陸也愈來愈科幻。相較之下,台灣好像沒有那麼科幻,但自從我們出了一個韓國瑜之後,我覺得台灣也愈來愈科幻了。

特殊的城市會帶給我們什麼樣科幻的感覺呢?

我昨天其實就想到這件事情。什麼時候對科幻會產生特別的感覺?我想到歐美的一些科幻作者,我想這個感覺可能來自科技的進展。科技的進展的確非常快速,十年前我們難以想象現在大家每天都在看手機,而且花這麼多時間看手機的這個樣子。iPhone是在2007年誕生的。科技進展會跟我們原有的環境產生互動。這是在歐美國家,同樣華文世界都會面臨到這樣的狀況。我們今天的講題是華語科幻的不同面相,那是不是華語有一些特別的環境?是獻給華文作家的難題,還是獻給華文作家的禮物?相比之下,歐美世界好像沒有因為政治環境而變得科幻的。

回到城市的寫作靈感

譚劍:我插個嘴,歐美的科技社會發展是花了幾百年的時間慢慢發展起來的,而亞洲這個地區,社會的科技的發展是壓縮在十幾二十年間一下子爆發出來。於是科幻小說寫作這方面,以前真沒有那麼多話題,現在話題一下子爆出來。對我們科幻作者來說,衝擊也非常大,點子多到我們無法招架,不知道怎麼去疏理它們,把點子變成故事。所以我覺得這幾年科幻大爆發,和我們周邊的環境有很大關係。

韓松:對,我也是這麼覺得。其實我這是算第一次正式來到香港。今天早上五點鐘,我就發了條微博,把昨天在香港拍的照片發上去。我跟伊格言說的話一樣,我上面寫了一句:香港變得愈來愈科幻。就是這個感覺。

中國的各個城市就是變得愈來愈科幻。西方的城市好像反而變得不是那麼科幻了。西方是科幻的發源地,很奇怪,我倒是覺得,西方它怎麼愈來愈變得更魔幻呢?

回到城市對我的寫作靈感有什麼影響?

當然還是很有關係。我是出生在重慶,去上海工作過幾年,後來在北京工作。最早我也是看西方的科幻,但是科幻跟城市的關係的感覺,是來自80年代一部香港的科幻電影,叫《生死搏鬥》。大家可能都不知道。這個電影是説有個香港人,身上有一種特殊的血液,他可以長生不老。然後這人就被一個很有錢的人給控制了,就要用他的血。怎麼辦?然後這個香港人就開始逃跑,反抗等等。就是寫香港的故事的電影。拍得好緊張好緊張。中間有個鏡頭,香港的高架橋,汽車都在橋上跑。那時候80年代,大陸很落後,我還小,當時看到者電影的所有人這個人,包括大人小孩,看完都說:哎呀!這是什麼?這是未來。什麼時候中國像香港這樣就好了。當時就這種感覺。就科幻帶來的是一種未來的感覺。

然後我就開始想到要寫我們自己的科幻。後來到了北京也是這種感覺。北京當時比中國其他地方都要發達。1989年,我第一次去北京,那是當時唯一有地鐵的城市。擠進地鐵,我發現怎麼那麼多人坐地鐵,一下就從門口擠到另外一邊,擠到裏邊就出不來了,再也出不來。我當時想:地鐵怎麼是這樣一個東西啊?後來我就寫了個地鐵的科幻小說──小說裏的地鐵設定成人進去之後就出不來,地鐵還會一直開下去,愈開愈快,裏面的人會像相對論描述那樣變化成各種奇奇怪怪的,生化人或者之類的東西。

那個時候我還不知道台灣、香港科幻又發展到什麼地步了。後來看到他們兩位的小說,發現科幻還可以這樣寫。跟我們在大陸寫的科幻完全不一樣啊。伊格言寫台灣,但也寫到了大陸。他有一部小說裏寫的女主角在台灣出生,男主角叫K。他們一塊到大陸旅遊,到了麗江。男主角叫K不知道跟卡夫卡有什麼關係。那是好奇怪的一個故事。主人公要從一個昆蟲的身體裏邊提取夢。對,這些夢都是能提取出來的。夢跟現實呢,又像又不像。整個人就好像生活在一個半像夢境半像現實的世界裏。我覺得跟我們現實好像。但是又我們沒有寫出來,寫出來的話可能也出版不了。我不知道是不是因為這個環境,只有他能寫出來。當時好羨慕好羨慕。

不像典型的香港科幻小說

後來又看到譚劍老師寫的《人形軟件》,太震驚了,我還寫了篇評論。我們寫科幻,幾乎就沒有寫過香港,彷彿香港不存在了似的。譚劍在十幾年前寫香港的未來,寫香港的一個很普通很便宜的一個賣麵的小店鋪,它會消失掉。好多香港人就為了保存店鋪一起來奮鬥。他加入了很多科技的元素,人工智能變成一個人的樣子等等。大家為了一家麵點站在一起,看到這個小說,我好感動。香港的未來,竟然是這樣的。我當時沒想過。

受他們的感動之後,我也開始有台灣的題材,香港的題材。有這樣的設想:北京的火車站,想跟香港的高鐵站談戀愛。這場戀愛談下來,結果如何也不知分曉。這都是城市帶來影響。

太不一樣了。各地的想法,各個城市的想法,我覺得真是一個平行宇宙。我們不光是來自三個城市,是來自三個宇宙。這樣一比,很有意思。獨特性是最珍貴的東西。科幻就是要表達一些特殊的,不同的想法,好多個版本的未來,好多個版本的宇宙。找到這種特殊的表達方式之後,才能找到我們之間的共同性,我們才會共同坐下來來談科幻。我覺得這個太有意思了。所以我們為了慶祝這個活動,特意三個人都戴上帽子。香港書展把主題定為科幻與推理,我覺得太了不起了。

譚劍:就像韓松老師說的,《人形軟件》是用雲吞麵店做其中一條主線。其實我當初本來想寫一個講人工智能的故事。有國際諜戰,有犯罪的。但是我覺得這故事寫得出來,我認為精彩,而可能讀者會覺得就是那種荷里活電影常見的故事而已。於是我就想,這故事有硬科技的一面,我要再加一個人性的,軟的一面。

那時我住在香港島西營盤,那邊本來沒有地鐵線,後來政府說要在港島西開新的地鐵線。結果當然是房子租金就馬上被炒高起來了。小店一個個關門,變成高級的餐廳。我常去的一家雲吞麵店或者其他店鋪就這樣倒下來。我覺得,應該把這個故事放進很硬的科幻故事裏,做個平衡。於是大家看到的《人形軟件》,一邊是科技的、網絡的、黑客的、諜戰的故事;另外一邊是一個講人們怎樣保護雲吞麵店的故事。

這樣下來,整個整個故事變得很不像典型的科幻小說。更有趣的是,最後讀者喜歡這個故事的部分,和人工智能無關的,跟雲吞麵有關。不過也有可能因為這本書是2010年發表的,那時候很多人對人工智能沒有清楚的概念,不過現在大家都明白是怎麼一回事。

很有趣,我們三個人的背景很不一樣,閱讀彼此作品卻也會互相影響。我年輕時候看過韓松老師的故事,韓松老師又看了我的《人形軟件》。伊格言的,我也看過《噬夢人》,我就想:哇,原來科幻小說也有這樣的寫法。於是我們互相偷對方的方法,但是又沒付錢給他們。

韓松x伊格言x譚劍:華語科幻的不同面向二之一