我發表〈對時局的反思〉一文,提出幾個觀點:香港現處九七回歸以來最嚴重的管治危機,經歷了今次因《逃犯條例》修例所全面引爆的政治風暴後,香港從此不再一樣,因為民心已變,我們回不了頭。暴露出來的深層次體制性矛盾,對香港如何走下去影響深遠。

新世代的抗爭模式

首先,民心思變,尤其是新、中世代對現有體制的疏離感日甚,不少選擇了與之對立抗爭的定位,視為「雞蛋對抗高牆」,以維護其心中的公義和保衛其心中的香港價值。當然,反政府反體制的不是社會的全部,與之對衡也有另一邊的聲音和力量,而且政治動員必有種種雜質及多元動機。但從幾次大遊行之龐大規模、向公權力衝擊行動之頻仍,以及愈來愈多年輕人自發動員,可清楚看到:挑戰以至否定建制的力量乃一面倒。若不肯承認此現實,加以深究,就不可能對症下藥、解決問題。

第二,「精靈已從瓶中釋放出來」,返回不了過去,網絡時代民間抗爭模式已經登場。本來一項引起市民不安與不滿的修例爭議,不應就此演變成為今天香港的管治亂局、死局。但修例觸發了累積多年不少港人對內地制度及「兩制」關係的不信任,以至人人都從最壞、至極端之處去想像修例的影響和終極含義,加以政府解說乏力,擺出不顧一切強行通過之勢,遂使一總矛盾全面發酵,一發不可收拾。

年輕一代,包括大、中學生,經歷了自2014年起「佔中」、「傘運」的政治啟蒙及其後的低氣壓,一方面有感於那些「抗爭」改變不了政治現實和體制,但是另一方面又要以其本世代的論述與行動的前衛性,去衝擊體制及挑戰歷史局限,於是造就了一種新世代的抗爭模式。

從6.12的包圍立法會衝擊行動、「七一」前幾天包圍警察總部及個別政府部門的衝擊權力機關及不合作行動,以至「七一」當天衝擊及佔領立法會大樓、破壞設備並塗污特區立法機關權威象徵、展示殖民地港英旗幟等舉動去看,一些年輕抗爭者的行動,已非純屬抗議實已「死亡」的《逃犯條例》修例案,也不止於所謂不滿林鄭月娥特首對民眾訴求缺乏全面真誠的回應,而是去到近乎否定特區憲政的地步,處處展現「癱瘓政府」的符號主義(symbolism)。這種敢闖敢為的做法,使人想起中國大陸發動文革前毛澤東「為有犧牲多壯志,敢叫日月換新天」的豪言。可是(套用一專欄作者所說)年輕人眼中香港未來是個謎,所以他們只能行動在當下,但求遍地開花。

年輕抗爭者的舉動不單令全社會及北京矚目,也吸引了全球各地的眼球和想像力,他們變成牽動事態發展的真正推手和「歷史主角」。於是,由2003年起所營造的數十萬人以至今年創記錄的百萬人和平遊行的港式公民抗爭模式,已經被比下去。為何仍去花精力估算、爭論遊行人數呢?一百幾十個人的勇武和硬闖不是更有實效嗎?本來不認同如此脫軌衝擊的一些「成年」抗爭者、公民社會及泛民人士紛紛調整思想:「因為絕望,所以…… 」,客觀上也等於宣布了「和理非」路線的不濟甚至死亡。這的確是他們自己的結論嗎?若是,則可推斷中央政府和特區政府會得出怎樣的結論來呢?

人們會激進化

第三,年輕人及少數人的激進化,也會影響同情他們理念和行動的其他人的激進化。荷蘭社會心理學者 Kees van den Bos 在其近著 《為何人們會激進化》(Why People Radicalize, Oxford University Press, 2018) 中提出,當受公共權力和制度不公對待及剝奪之感持續累積,反感愈大會愈強化一種道德力量去採取一切行動保衛應有的公義和價值。關鍵就是「公平」問題:制度上、施政上、處事上。他主張公權機構以「軟答案回應硬問題」(soft solutions for a hard problem),還公民與不同異見者予尊重與尊嚴,廣聽各方,跟進其關注問題。香港的抗爭者說「若水」,當政者也應「若水」;若只是以武對武,客觀上助長進一步激進化。

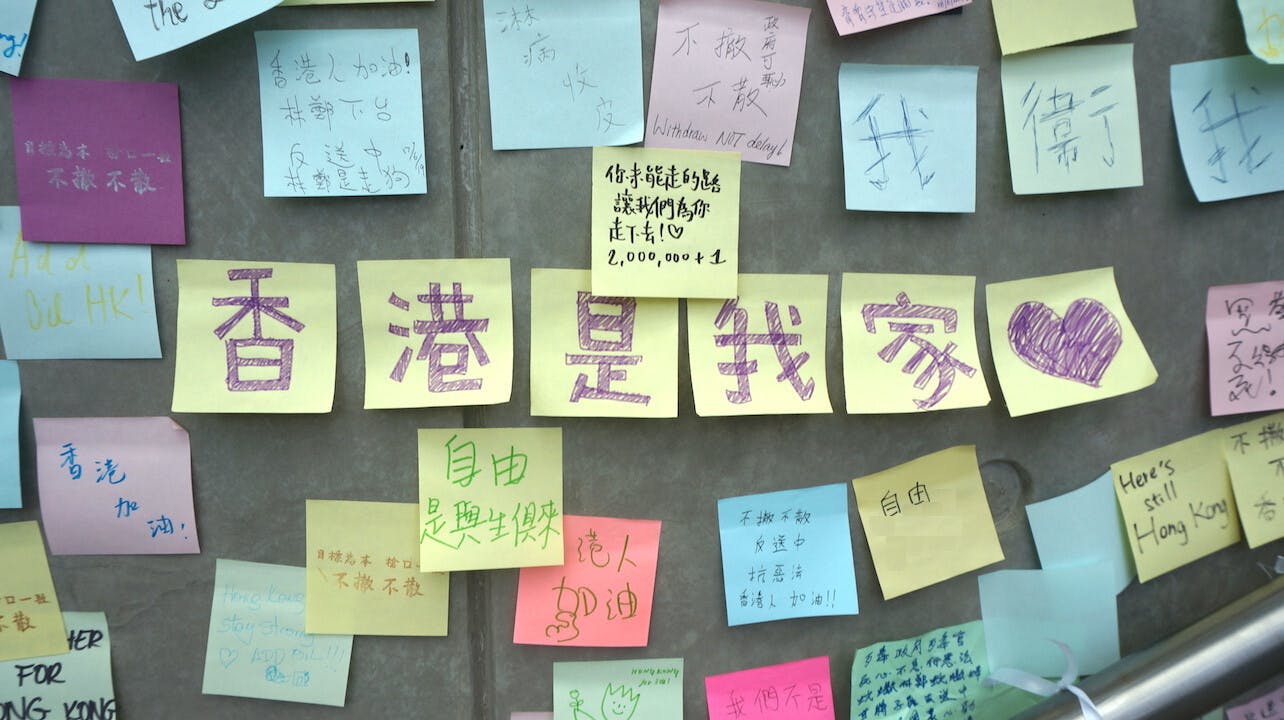

第四,當下香港,新世代的怨氣和憤怒源於其難以認同一個他們視為不公平、只傾斜於一邊的體制。社會經濟問題如就業、房屋及流動停滯肯定是做成年輕一代看不好前景、容易激進化的部分因素,但是解決深層矛盾已不僅是改善他們的生活這麼簡單,因為他們持有的公義感及社會核心價值是既有體制未能足以反映。而他們害怕失去的「香港」特色,也不是一些冷酷的「你們怕什麼?」或「應走出香港,到大灣區去闖」般的言辭便疏解得了。

他們當中固然有擔心學業、事業甚至置業無望的問題,但是往深一層就算有了這「三業」,若他們失去心中仍可引以為傲的香港,失去了其所追求(也是官方及教育論述和上一輩予其願景)的自由自主性時,物質滿足又如何。年輕一代還是以香港為家,當他們感到體制由他人主宰、城市空間(包括交通甚至購物)愈來愈為外人進佔時,其「保衛我城」便不只屬單維的本土政治了。

特區管治非改革不可

第五, 政府管治表現,關乎制度、能力、判斷和領導素質,最終離不開體制問題。回歸20多年了,難道我們還看不到惡性循環、社會內耗的種種惡果嗎?當然,改革不易,但這不是不去改革的理由。文革後鄧小平說:「……制度不好可以使好人無法充分做好事,甚至會走向反面 ….」,一位美國故總統也曾說:聯邦政府充滿被壞制度所困的好人。道理一樣。

面對當前複雜及其來有因(即有其「路徑依賴」)的局面,可以如何解困突破呢?我並無即時見效的藥方,但我知道,悲情只會滋長宿命感,仇視只會助長撕裂,敵對不能帶來信任,缺乏互信就難推動改革。要去再度出發,前提是準確硏判當前局勢及深層矛盾的成因,並能跳出過往的思考框架探索其所以然。

在此關鍵時刻,面臨內外嚴峻挑戰,最大的風險來自認知上和行動上與現實及其背後結構因素之間的落差。特區管治體制已明顕與時脫節,非改革不可。香港真的大病了,不能諱疾忌醫。當然目前體質虛弱,也不一定有條件即時動大手術,所謂欲速不達,但是如何防止傷患惡化擴散,如何部署有利於改轅易轍式改革的條件,卻事關重大。成敗往往繫於一念。

香港的管治更關乎「一國兩制」在回歸後21世紀國內新秩序及國際新形勢下的實踐落差問題。無論中央層面,或特區內政府及社會各界與政治光譜各方,是否都掌握到「一國兩制」應有的靈活性、模糊性和創造性,正確看待香港「異數」?如何促使「兩制」互信,香港和內地都要深思與學習。怎樣的香港才可在國家發展和國際大局中扮演關鍵角色,好讓港人尤其年輕一代足以自豪,重拾自信與希望,得以由回歸以來的內向、失落、悲情思維中走出來?

窮則變,現在是求變的時刻。能逾越此關,「一國兩制」可找到新台階。過不了此關,「香港」的萎縮會成為自我應驗的預言。

原刊於《信報》,本社獲作者授權轉載。

對時局的反思之二

本系列文章:對時局的反思