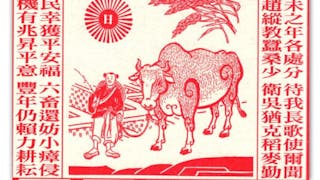

封面圖片:如今新一批客旅,是年長素有積蓄的全球人口老化成員。他們不大願意留在家裏幫忙照顧孫兒,卻選擇隨着郵輪飄浮。(Pixabay)

客旅不單是全球旅遊大朝聖的當代身份,它向來在人類歷史裏,都有輾轉和複雜的意涵。

念主日學年代,有一首英文聖詩,瑯瑯上口。「我是客旅(Pilgrim),我是陌生人,我只能在此,停留一夜。請別留住我,因我要到溪水無止流之的地方⋯⋯」那時不知悽楚,只知旋律有種意境。經過1990年代初香港的移民潮,才依自己的成熟度,明白一點流徙的孤獨。

但陳慧嫻的《夜機》,跟宗教的客旅(Pilgrimage),以致「天路歷程者」,感受還有很遠的距離。基督教意義的客旅,沒有所謂落腳處。人生由始至終都不過是寄居的;「在世的日子如影兒不能長存。」這是在上帝設定下人生的結構性。世俗人談買賣房產,甚至炒賣,或留給子孫。舊約「利未記」卻說:「地不可永賣,因為地是我的,你們在我面前是客旅,是寄居的。」上帝當然至高無上。因而宗教的客旅另有旨望,他們的家鄉不在此生或祖籍的居所,而是在天上的碧玉城。地方早已預備好了,就等被接的那日子。在此之前,世上無處,使心安舒。這處境在近年連串的恐襲事件給說明了;全球在流轉中的旅客,上路過境,均戰戰競競。

難民童照叫人心酸。之前是三歲敍利亞男孩的屍體浮到土耳其海岸,被巡警抱起的圖片,然後是一個四歲難民小孩,一頭炮灰和血跡的照片,震驚世界。但無奈蘇珊、桑塔關於攝影的疑問,反映了真相。世人飽看戰爭的影像,並不就能推動道德感,反倒變作了麻木不仁,腦海滿是理想當然的聯想。

我們原是客旅

香港一直是難民、新移民和客旅的寄居地。1960年代的偷渡潮,依然是一些人畢生難忘的記憶。一位畫家記起他跟父親和兄弟從廣州偷渡來港前夕,母親把家中剩下的一把米倒出來煮了,要他們吃光。隨後兩天,他在偷渡船上看着船上的人都嘔吐了,吐出來的東西有蟲在蠕動,不知道他們之前有什麼吃的。但他還有力氣在最接近岸邊時下海逃生。如今地中海的偷渡客,則在超載的情況下九死一生;這當然不是設備或技術問題。人道何價?沒有了身份的難民客旅,不是政治籌碼,便是不知如何面對的全球觀眾,轉台避看的對象。飄浮的難民客旅,帶着最古老的身份,面對人類社會最為熟悉的命運。

如今新一批客旅,是年長素有積蓄的全球人口老化成員。他們不大願意留在家裏幫忙照顧孫兒,卻選擇隨着郵輪飄浮。他們才剛上岸,衣服還在洗衣機裏轉動未乾,又帶着預留的衣物開始另一段旅程。有部分長者甚至決意餘生在郵輪上渡過,環遊全世界,航程一浪接一浪,直至老死;再讓骨灰從郵輪上撤到大海。據他們解釋,如此旅程總比住進的老人院裏好,至少可以結交不同國籍年齡的朋友,看着不同的地方在海岸線上冒起。

或許更確切的說,生命的本質就是旅程,而我們真都是過客。流浪不是青少年的特權,老年被設計被限囿被褫奪旅程感的處境才最悲慘。沒有發生性、不可預知性、緊張刺激喜樂興奮的可能性,是長者掙扎着要抗衡的可怕現象。別忘記我們原就是客旅。