(作者按:本文撰於2014年5月24日。)

羅孚先生走了。我問他最小的兒子海雷:你覺得你父親一生之中,有幾項最突出的性格?

這位從事電腦行業,卻以一本《我的父親羅孚──一個報人、「間諜」和作家的故事》榮獲2012年香港電台十本好書獎的羅海雷,是這樣總結的:一、好奇心強;二、甘為伯樂;三、自我反省;四、尊重歷史。

相信海雷說的第二點,最廣為大眾同意。

羅孚先生是公認的伯樂,不少文化界的名家都與他的發現和培育是分不開的。這些響噹噹的名字,包括了金庸、梁羽生、董橋和李怡。

但我認為羅孚先生的伯樂精神和行為,還有一種獨特的個性,就是他的胸襟,他的海量,他的無私義助,並從不以伯樂居功。

這裏,我想說說我親自體驗羅孚先生甘為伯樂的兩個小故事,第一個故事發生在1969年,45年前。

已經是《新晚報》的《學生樂園》編輯的我,約了另一位與我同為「六七少年犯」剛出獄的同窗好友,在灣仔國華大廈門前集合,然後,在我的陪同下,上三樓《新晚報》引領他到了總編輯羅孚先生的辦公桌前。這次見工的成功,讓這位當年才19歲愛國反殖青年,當上了《新晚報》的記者,後來,更是《大公報》的總編輯,今天香港特區的民政事務局局長。

他便是曾德成先生。

2012年的國慶節,我邀請了已是90高齡的羅孚先生參加了當年六七少年犯主辦的聚餐活動。當稀客曾局長興致勃勃携酒蒞臨之際,我又引領他再見到闊別了30年的伯樂,閒話家常。曾局長還彎下半身與坐在輪椅上的羅孚先生在五星紅旗前合照,照片還獨家刊登在翌日的《南華早報》。

第二個故事發生在1997年,即17年前。

《亞洲周刊》的一位年輕記者,為了一個六七暴動30周年的特刊,拜訪了當年「反英抗暴」的積極參與者羅孚先生。採訪之後,羅孚先生鼓勵這位在1967年仍未出生的記者,繼續進行業餘研究,並列出一份名單,好讓這位記者,能按圖索驥,採訪當年的參與者,為歷史補白。這個長長的名單內,包括了廖一原、蔡渭衡、姬達、曾德成等人。

就這樣,在千禧年間,香港近50年來,第一本民間研究六七暴動的專書出版了,名為《香港六七暴動內情》。作者,便是今日《南華早報》的政治編輯張家偉先生。

2013年的夏天,羅孚先生再度中風入院,性命一度垂危。我接到了張家偉的電話。

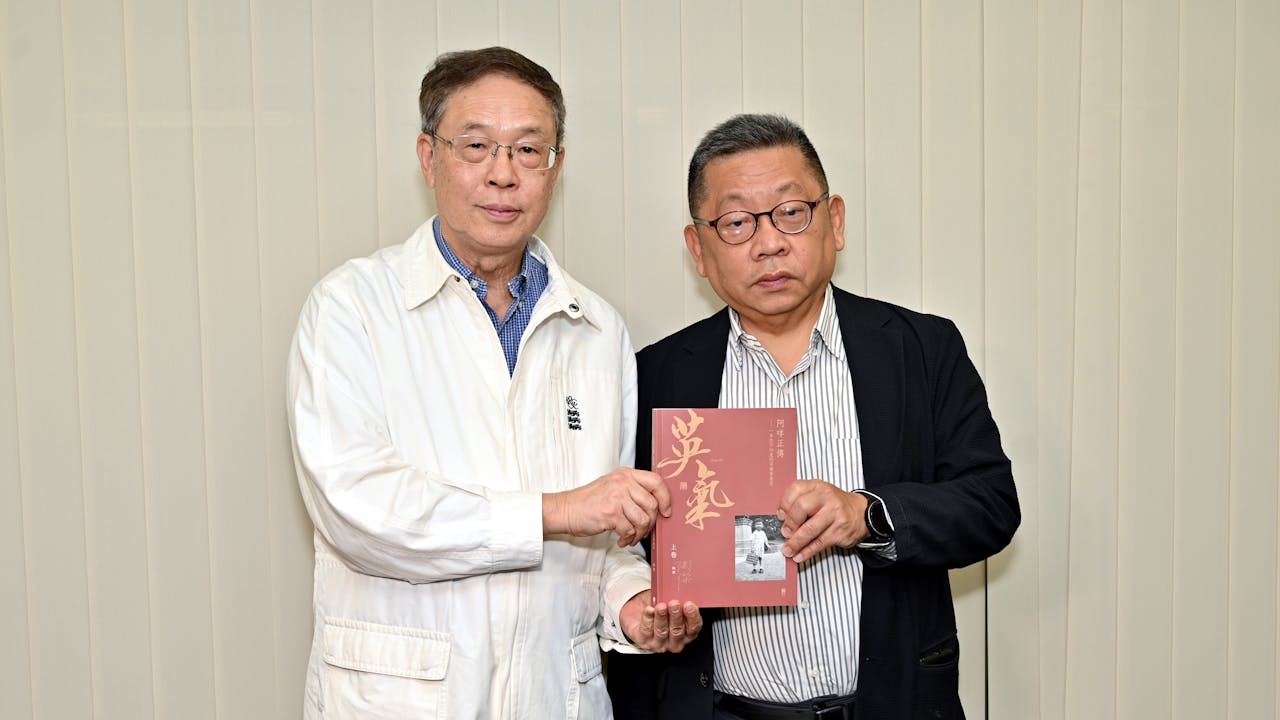

他約我一道到律敦治醫院慰問羅孚先生。因為,他為六七事件而寫的第四本著作,剛在香港電台十本好書中獲獎,他想親身携書探訪羅孚先生,感謝他當年的鼓勵和幫助。

就這樣,我在病榻旁,在羅孚先生的耳畔告訴他這個好消息,並由張家偉將那本由香港大學出版社出版,名為《六七暴動──香港戰後歷史的分水嶺》的得獎鉅著,親手獻給了他16年前的伯樂,一個推動民間進行「遺忘歷史」研究的幕後英雄。

正如他在港一手推動金庸、梁羽生的新派武俠小說一樣,羅孚先生從不以千里馬的成就而居功自傲。據我親身的體驗,他是一位無私的善良的海量的伯樂。他的滿足和喜悅,是出於對人才潛質真心的賞識,以及對文化承傳的歷史使命感。他是一位偉大的伯樂。

羅孚先生亦是我的伯樂。可惜,我是他相中的千里馬裏最不長進的一匹。

作為一個小編輯,我46年前,即17歲那年,剛從「赤柱大學」畢業,便在時任《新晚報》總編輯羅孚先生的指導下工作。羅老總並沒有嫌棄我的年少無知,反而關愛有加,耳提面教,恩同再造。1974年的夏天,已經離開了報館的我,拿了一篇批托文章上《新晚報》找羅老總,問他:老總,你敢不敢刊登這篇文章?因為當時的香港,並沒有多少青年人聽過托洛斯基主義和它的組織,而恰恰國際托派又剛開始在香港活動,在工人學生街頭校園的示威抗議聲中,剛出現了他們的紅旗和吶喊。

羅老總看了看,說了聲「有何不敢?」於是,周日的「風華」版便刊出了全港第一篇評說托派思潮活動的文字。

文章刊出後,在輿論界引起了一陣騷動。托派的朋友們在他們辦的雜誌和其他刊物上,對此文進行了鋪天蓋地的口誅筆伐。後來,我以「風華」為基地,與他們打了連續四年的筆戰,不亦樂乎。沒有羅孚先生的膽識、海量和支持,石中英這些自發評論政團思潮的文字,是不可能堅持這麼久,並笑到最後的。

及後,熱心的羅孚先生還鼓勵我出版專書。他在我面前,親自打電話給了列群之父藍真先生,然後,高興地對我說,三聯已同意出版了,好好的寫吧。儘管後來,因種種原因,書並沒有出版,而我也決定擱筆從商,但羅老總對我的關愛提携,恩義難忘。

我是非常感恩,在羅孚先生的黃昏歲月,海星走後,這個當年恩沐教誨的六七少年犯,能有機會再次親近恩報曾經闊別了30載的羅老總。

最難忘的是2012年的那個中秋。我決定在蝸居天台,搞一個迎月活動,以羅老總為主角,讓一眾親朋好友,在淺水灣畔,南向太平洋的海水,遠眺紫羅蘭山,舉杯共賞,從東方升起的一輪明月。

那一夜好熱鬧,一眾敬愛他的晚輩都來了。有《大公》、《新晚》的子弟,如星星、豐怡,陶傑和沈旭暉的家人,劉天梅則遠從北京返港,還有夫子、程翔、許雲程等傳媒好友,丁新豹教授、葉賜添校長、趙祟基導演、收藏家許禮平等也闔興乎來,還有一眾白髮「YP」,與已九十晉二的老人家共慶人月兩圓。

只記得羅老總在孝子海沙、義女月媚佳餚美酒的侍候下,賢妻媳婦在旁,坐在輪椅上,笑瞇瞇的與我一起,並肩共迎水上山後升起的一輪明月。那夜的月亮,是那麼的圓。羅老總瞇著雙眼、笑意盈盈的在我的耳邊,輕聲地連說了兩聲「好美呀!好美呀!」(國語)

這便成了我一生中與這位伯樂相處最難忘最感動的時刻。

「好美呀!」我們敬愛的羅老總,一生追求的,正是真、善、美!尤如月有陰陽圓缺,人有悲歡離合,在他漫長的人生路上,經歷了幾許風雨,卻從未改變過他對真、對善、對美的追求。而施恩從不望報的他,在黃昏歲月,自有不離不棄的摯愛親朋,忘年好友,圍繞在他的身旁,用真情和至誠溫暖着他,令他自豪,令他快樂。

如今,羅孚先生走了,但人們將會懷念他,這位公認的伯樂。

有幸被邀請成為羅孚先生追思會司儀的我,在靈堂之上,掛起了我贈給這位偉大伯樂絢麗的祭帳:

平凡軀體,偉大靈魂。

苦樂人生,圓美句號。

《流金歲月》第四集系列文章

- 偉大的伯樂的圓美句號──羅孚先生追思會上講話