The best way to fill time is to waste it.

Marguerite Duras

法國五月,藝術文化盛宴。1993年首辦的「法國五月」藝術節,是亞洲最大型的文化盛事之一,今年已經進入第25周年慶典。每年5至6月,在初夏蟲鳴之際,「法國五月」舉辦不同的文化活動,成為一時佳話,其中《羅浮宮的創想:從皇宮到博物館的八百年》展覽,珍貴藏品來自巴黎羅浮宮,包括雕塑品和古董,還有著名的法國畫作,帶遊人穿越到法國歷史中最光輝的年華。

「法國五月」藝術節帶來一場法式盛會,無眾不歡。至今已是年度盛事,藝術節從傳統到當代藝術、從繪畫到設計、從古典音樂到嘻哈街舞,從電影到馬戲,展現紛繁的藝術種類,無處不在。「法國五月」將表演及展覽帶到不同地區與場所,從文化中心及大型商場,穿梭摩天大廈之際,讓遊人停下急促的腳步,參與這場法式盛會。

傳奇愛情 呼喚回憶

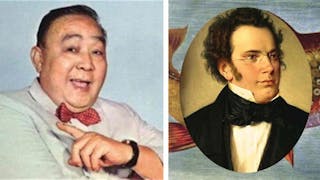

這年機構與本地大學合作,舉辦與法國電影相關的文化講座,由香港公開大學創意寫作與電影藝術系助理教授梁慕靈博士主講其中一場演講:「性別與凝視:論杜拉斯《情人》小說和電影改編中的視覺性」,介紹了著名法國女作家瑪格麗特.杜拉斯(Marguerite Duras),她的小說《情人》獲法國文學最高級別的奬項──龔古爾文學奬。講者從殖民者凝視的角度,分析西方殖民者於文本中表現居高臨下的位置,分析小說的敘事觀點。《情人》從小說改編電影,由法國導演讓.雅克.阿諾(Jean-Jacques Annaud)執導,由梁家輝飾演男主角,而當時年僅19歲的女演員珍.瑪琦則飾演女主角。

瑪格麗特.杜拉斯,1914年生於越南(時為法國殖民地),18歲時定居巴黎。自1942年開始發表小說,1950年的《抵擋太平洋的堤壩》使杜拉斯成名,這段時期的作品富有自傳色彩。自1953年的《塔基尼亞的小馬群》起,杜拉斯探索新的敘事語言,逐漸抹去小說情節,更強調主觀感受和心理變化。她曾說:「我不覺得自己是法國人;我來到法國這個腐朽的國家之後我是處在緩刑期裏;我現在發現,這種對法蘭西種族,請原諒,對法蘭西民族的從屬是錯誤的……你要知道,我們是越南人,而不是法國人。」1955至1965年是她創作的高峰期,代表作有小說《如歌的中板》以及《廣島之戀》等。

作家一生,本身是一部綿長震撼而又傳奇的愛情小說。杜拉斯在作品中說,自己在18歲時就已經老了。她在15歲半與中國闊少的初戀,一段塵封50年的愛情,影響她一生。她在越南認識華裔富商情人李雲泰,李的父母認為李雲泰不能娶外國女人,早已安排了一個撫順的女子結婚。杜拉斯也回法國升學,多年過去後,李雲泰到巴黎,致電杜拉斯:「我仍然像以前一樣愛你」。

傷痕褪色 終覓依歸

《情人》開首如此說:「我已經老了,有一天,在一處公共場所的大廳裏,有一個男人向我走來。他主動介紹自己,他對我說:『我認識你,永遠記得你。那時候,你還年輕,人人都說你很美,現在,我是特地來告訴你,對我來說,我覺得現在的你比年輕的時候更美,那時你是年輕女人,與你那時的面貌相比,我更愛你現在備受摧殘的面容。』」

1991年李雲泰病逝,杜拉斯完成《中國北方的情人》,整段愛情貫穿了作家18至82歲的人生。而她最後一位情人雅恩則把她塵封了50多年的回憶形成文字。就這樣,她的第一個情人,和最後一個情人,穿越時空交疊在了一起。

《情人》以大量獨白和對話,呼喚一個逝去的回憶,故事以回憶的方式敘述過去:「對你說什麼好呢,我那時才15歲半。那是在湄公河的輪渡上。」15歲半的一天,她穿着一條舊衣改的茶色裙子、減價處理的皮鞋,戴着男式平簷帽,在渡船的甲板臨風遠眺,湄公河的柔波撩撥着少女的心緒。一個清秀的中國富家子弟,注意到了嬌小獨特的她。他叫李雲泰,24、25歲的樣子,在河邊有一棟藍色豪宅。那時他剛從法國留學回來,講着一口流利的法語。「你的帽子好特別。」他跟她搭訕。從這一句開始,就有了後來的一切。

杜拉斯寫作《情人》時的杜拉斯已經70多歲,因為衰老眼花,她晚年的許多作品,都是自己口述,再由比她年輕38年的情人雅恩整理的,包括著名的小說《情人》。已經70歲的杜拉斯驕傲地說:「我身高一米五,卻屬於全世界。」這榮耀的背後,她的最後一位情人──雅恩,功不可沒。

透過文字 觀看自身

梁慕靈博士在講座中提及她對《情人》的分析,「小說以碎片式結構回憶敘述,有如零散的照片短評。」她指出杜拉斯寫《情人》之前曾說:「我有過某面孔,某張不曾被拍攝的照片,這本書我原本想命名為《絕對的面孔》或《絕對的照片》(La Photographie absolue)。」講者認為,作者杜拉斯在這部自傳體小說中,嘗試把自己書寫成影像,讓人觀看和閱讀,揭露自己的過去,有着暴露和窺探的意味。

1984年10月20日,杜拉斯接受法國文化電台訪問時提及:「即使我們有專業相機能原原本本地拍攝我們的一生,我們還是沒有擁有一幀自我的相片,而數張照片……我想要拍我睡覺的時候、正在寫作的時候,因為我認為,在這些我離我自己最遠的不同時刻,我的臉孔肯定是不一樣的。但是這根本不可能。這並不存在。因為我很清楚,當人家正在拍攝我的時候,我正在為這張相片擺姿勢。」梁博士提及,杜拉斯心目中的「絕對照片」並不存在、未被拍攝,只有書寫能填補這塊空缺,表現空缺和失落。小說後來只留文字,與一般自傳或回憶錄的分別,在於更接近女作家的個人絮語。

男女權力 看與被看

梁博士認為:「小說通過文字從女性角度觀看自身,女主人公通過情人的眼光,想像自己如何被觀看。」她引用小說其中一段:「在那部利穆新汽車時裏,一個風度翩翩的男人正在看我。他不是白人。他的衣著是歐洲式的,穿一身西貢銀行界人士穿的那種淺色柞綢西裝。他在看我。看我,這在我已經是習以為常了。在殖民地,人們總是盯着白人女人看,甚至12歲的白人小女孩也看。」她認為,杜拉斯筆下的情人不是「純正」的中國人,而是擁有東方人的外型,接受西式的教育思想,擁有西方的價值觀。

梁博士補充,「視覺性」源於殖民主義文學,背後強調國族和性別權力機制。被殖民者會以一種「幾乎相同但又不太一樣」的方式去模擬殖民者的行為,因而出現一種「混雜性」。杜拉斯憶述回憶時以「殖民者凝視」觀看過去這段戀情,於文本中表現其居高臨下的位置,以往多數對女性人物作東方主義式的觀看,《情人》獨以殖民者白種女性觀看被殖民者黃種男性。相反,電影從殖民者男性的角度觀看,例如湄公河一幕,儘管運用了女性聲音作敘事,但從一個男性視覺觀看女性身體。

筆者聽畢講座後,同意這是文學改編電影後,出現「自然的分別」;閱讀小說時融匯我們的慾望與理想,形成每個讀者獨特的幻想,構成屬於個人的場面。而電影改編必須接填補小說描述的空白,即使視覺化小說沒有描寫的部分,電影令我們接觸到別人的幻想,例如《情人》改編成電影後,觀眾自然進入導演的想像之中。