市民無論怎樣選擇,事實上北京也會對香港擁有無限權力(無限政府),如市民、企業或外資願意繼續投資的話,經濟將繼續向好,不然的話,經濟便將停滯不前。所以一定程度來說,北京就是在賭這一把。

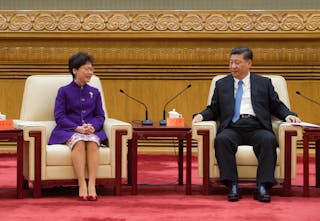

北京為今後香港賦予一個改革的主題,實在是令人擔憂:北京一方面固然只相信自上而下的改革,但另一方面,除了中央自己之外,幾乎沒有主要持份者是擁有改革意願的。

在「愛國者治港」的號召下,所有人只管融入大灣區,但對外方面卻是一片空白,且沒有人負責平衡兩者,這可是香港前途的一大隱憂。

過去美中關係只有兩極路線,若不是與中國接觸,就是與中國對抗。拜登政府認為美中是合作與競爭並存,雙方有歧見,也有能夠合作的議題。

北京可能認為,如不先取得作戰的勝利,有效控制該地,「贏得人心」根本無從說起。簡單來說,把「贏得人心」置於戡平叛亂之上是本末倒置,最後只會令兩者皆失。

到了今天,所謂「黑貓白貓論」、「河水不犯井水」、「茶垢論」俱往矣;當權者公然說假話,連騙你都覺得多餘,普遍缺乏政治信念和道德——以前治國是為了天下,今天則是為了一個人而已。

法家治國對國家發展固然有着無可替代的作用, 卻無法處理文化融合問題,無助於民族文化融合,而這正是造成「中央─邊陲矛盾」,令美國有機可乘的重要原因。

秦滅六國後,已不能回到以前六國的局面,香港的情况又何嘗不是?這已成為時局演化的一部分,不以人的意志為轉移。故此我們更需具備超越時代的思想高度,才可看破困局。

拜登看準了目前北京對邊陲的強硬政策,以及習近平急於實現「中國夢」的心理,只要美國擺出一副干預新疆、香港、台灣的姿態,便能夠觸動北京的神經及龐大的文宣機器,令北京進一步拋棄彈性和務實原則。

即使今天美國依然高舉新疆、香港、台灣3支大旗,但其對華政策已確實地由「虛」轉向「實」,並設法將中國的大戰略勾畫出來,以找出應對中國和這些問題的具體辦法。

今天中國已毋須一定向西方看齊,重複資本主義的道路,可以開始走自己的路,演化出一個優越於現存資本主義的制度與社會。

希望香港可以盡快步入後新自由主義時代,皆因新自由主義以至它以下的「積極不干預」與「小政府、大市場」等教條,長期嚴重影響和扭曲政府與市場、政府與社會,以及國家與香港的關係,令問題積重難返,危機此起彼落。

現實不再是觸手可及,政治淪為教條主義的自我實現的預言,卻隨時會車毁人亡,這將會是大破大立時代治港的最大考驗。

人們始終依靠中央而不是主動在經濟上或政治上活躍;政治重心在一個只對君主負責的混亂官僚制度中──改革後的香港最多亦只會變成這樣子,精英們斷不會出現中央所希望的積極性和主動性。

如果實施《國安法》和新選舉制度只是填補香港在國家安全的短板治標手段的話,那麼「二次回歸」應當是治本的目標。

目前北京最需要擔心的是,美國在印太地區的盟友會否在美國的持續鼓動下,出現像特朗普任內對華的「外交覺醒」,改變長久以來對中國的外交認知與態度,令印太地區的地緣政治出現真正的結構性調整。

中央必須了解到它實際上不單是修改選舉制度和提升施政效率, 而是大幅改變香港的政治體制,對此有參考更多經驗的必要。

目前擺在中央和香港面前是系統性的體制性轉型,須同時重塑政治生態,催生新一代政治領袖,並對公共行政體系作出重大調整。

近年來,不少人提出中美之間應該是一種共同演化(co-evolution)的關係,當中最重要的倡議者是基辛格,而中美之間實際上正屬於這種相反相成的關係。

不少人認為習近平是以法家體系治國──令晚清時代到今天的歷史發展,出現了如同由歷朝的儒法國家返回到秦國法家治國的一種「返祖」現象。

在現實主義的秩序裏,列強間的優勝劣敗大多由經濟實力所決定,美蘇之間也是如此,與它們的意識形態沒有多大關係。

在威爾遜式秩序退潮的大趨勢下,去年香港的政治風波顯得相當突兀──本質上它屬一場全球脫離威爾遜式秩序的運動的「反運動」,同時亦很可能是威爾遜主義的最後一搏,希望藉以改變中國的發展軌迹和進程。

一向主張民自治、君無為、小國寡民的港人,面對着尚法制、尚功用、行國家主義的中國,也不得不由黃老道家那一套,過渡至法家那一套,終結了長期管治能力與認受性之間的辯證。

在2016 和2020 年美國大選,甚至去年香港的反修例運動,均展現出這種信息戰的巨大戰略價值,它能夠直接對目標地方的制度與國民團結進行精確打擊。

學歷成為了政治光譜內的最重要因素,政治逐漸發展成高學歷的少數與低學歷的多數的對壘,這一點在美國與類似的西方民主國家皆然。

近年主宰美國國運與戰略的,除了特朗普因素之外,最重要的莫過於美國政界「發現」長年受到中國的戰略欺騙,以及隨後作出的外交與戰略大轉向,兩者均暴露出美國的戰略衰頹。

一國兩制在政治上行不通對香港及港人而言固然是一件大事,然而實際意義卻是一國兩制作為一種政治與制度上的安排,無法令香港再上一個台階而已。

以民粹主義框架分析香港的政治與社會問題,筆者在之前的一系列評論中已作嘗試,不過這次從該框架中卻找出了一條新的政治軸線,可補完目前建制派民主派的單純分野,更立體地標示及整理不同的政治立場與取向。

香港這種政治兩翼同時民粹化的情況,在其他民主社會也相繼出現,不過相對於其他地方,筆者認為香港的情況尚未絕望。

人們的焦點都放在威權主義的壓迫之上,卻忽視了民粹主義正在急速侵蝕整個社會,令原來的香港一去不返。