先說柏楊的雜文,問柏楊:「寫出人性黑暗面,觀點是否過於偏激?」「如果社會沒有毛病,要挑也挑不出來……如果只是歌功頌德,才會真的是滿天毛病。」

置身碎片化的時代,就連生活亦難免變得支離破碎。在人與人的交往中,愈來愈傾向於享受電子郵件、手機短訊和社交媒體的速度,卻幾乎忘卻了手書信函的溫度。

S. Montefiore選輯的書信,提及的人物包括George Orwell、卡夫卡、畢加索、曼德拉,當中的內容十分難得。

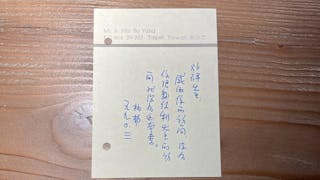

書寫的年代已逐漸遠去。文人的信劄、手跡已成為歷史陳跡。上世紀七、八十年代,潘耀明做過現代中國作家研究,編過文學書和文化雜誌,與文化人接觸和交往特別多,也收集了一些文人墨寶、手跡。

「香港在張愛玲的文學道路上,是一個港口,提供一個轉折,但張愛玲自己沒有在香港找到安身立命之所,與1949年後上海很多鴛鴦蝴蝶派文人南來香港後大有用武之地極不相同。」許子東教授說。

商業文書和一般文章最大的分別、是要敘事清楚明白,條理分明,長話短說,用詞簡有力。全文不作文藝腔,不作題外話。

金庸問我什麼時候可以上班?我說15號吧?金庸問我是否忙,我說沒事,他說:「下星期一吧!」我立即同意。那天是1988年8月8日,我成了《明報》的一分子。