我是博物館的常客,早就聽過丁新豹的名字,那時,他還是香港歷史博物館總館長。

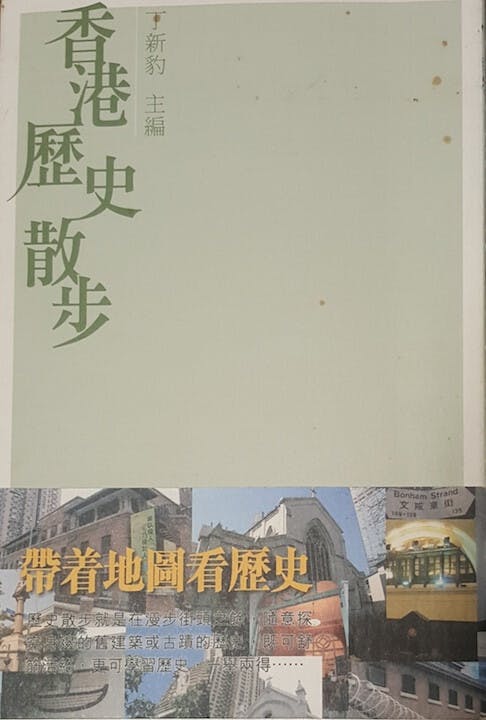

2008年,看了他主編的《香港歷史散步》,才知道他經常「帶團」,遊覽香港的歷史古蹟。

「千里之行,始於足下」,漫步街頭之餘,可學習歷史,正是歷史散步的意義。探索學問的道路,也可作如是觀。

正式認識他,卻在2011年。

那一年,適逢辛亥革命100周年,為了紀念這場轟轟烈烈的革命活動,三聯書店以「走進清未革命現場」為主題,邀請丁新豹精心策劃了一系列的考察路線,並親自擔任隨團導師。這系列的文化遊,共分四條路線,主要是追隨孫中山先生的步伐,從他的出生地中山開始,到廣州、武漢,然後是上海、南京,遠及北京、天津。

正值復活節假期,為了尋訪孫中山的足跡,我參加了路線一:「中山.珠海」。隨着丁新豹,我們走進中山故居紀念館、陸皓東故居……

猶記得,路上怒放的紅棉,熱烈地燃燒着,將整片天空染得火紅。

丁新豹是著名學者,專研香港和珠江三角洲等地的歷史,而且是說故事的能手,他莊諧並重,雅俗共冶一爐,故廣受歡迎。「文化遊」的資料這邊廂剛上網,那邊廂便告額滿,可見他的「粉絲」眾多,想當「豹粉」,也不容易。

自退休後,除擔任「文化遊」的導師外,他還研究歷史、寫書,在中大歷史系任客席教授,而且經常作公開演講,甚至會親身帶隊遊香港、說故事。此外,又不時為公務員培訓處當講座嘉賓,講香港的街道與歷史、「一帶一路的歷史」……

他人緣極好,而且來者不拒,故忙得不可開交。

早就想訪問丁新豹,他也答應了,但「檔期」難求。

踏進2018年,終於約到這位「大忙人」做專訪。

就在1月18日這天的下午,坐在香港公園的樂茶軒內,鳳凰單欉的香氣氤氳着,我們邊喝茶、邊聊天……那天的樂茶軒非常熱鬧,竟碰到了軒主葉榮枝先生。

緣結藝術復何求

丁新豹1974年畢業於香港大學,隨即留在母校念碩士、兼任助教。1977年,他曾到香港藝術館做了九個月的臨時工。完成碩士論文後,在1978年9月,他進了慕光書院任教,他很感激當時的校長杜學魁先生聘請他,但只當了三個月老師,他便接到藝術館的聘書。

他在大學念中文系時,曾修讀美術考古,中國繪畫、雕塑、陶瓷、青銅器等藝術,讓他大開眼界,於是決定加入博物館工作。

「我投考了藝術館三次,最後才成功入選。最有趣的是與自己師兄弟爭,頭一次輸給師兄,第二次輸給師弟……」他毫不諱言。

原來面試的過程全用英語,頗具挑戰性,不單要辨認一幅畫,出自誰的手筆,一眼要認出某人風格之餘,還要道出風格的傳承……此外,還要就一件最冷門的器物,如青銅器,考驗眼力識見,說出那是什麼。

皇天不負苦心人,他考了三次,終於成功。「但接到聘書後,我感到很猶豫,因為正在教書,後來終於決定,朝個人的興趣發展。」丁新豹笑着說。

他還記得,1979年1月2日正式到藝術館上班,擔任助理館長。

藝術館當時還在大會堂高座,辦事處在九樓,畫廊則設於十、十一樓,展品大部份都是書畫、陶瓷、青銅器等。他們做展覽,主要分為中國及西洋藝術兩大類,丁新豹被分配到「中國藝術」部分,主要負責「歷史繪畫」。

那些年,中國人對於「歷史繪畫」的研究,幾乎等於零,他一頭栽進去做研究,做得不亦樂乎。

歷史繪畫乃十八、十九世紀,外國人或中國人所畫的,畫中呈現的大多是當時廣州、澳門、香港等商埠的情境。

「我研究歷史繪畫,逐漸對珠三角地區的近代史產生興趣,便着手探討香港開埠初期,華人南遷來港的社會。」怪不得,他後來的博士論文,研究的正是1841-1870年間香港早期的華人社會。

在丁新豹眼中,「畫」也成了研究歷史的工具。

「從藝術作品中,可發掘到很多歷史資料,例如畫中題跋,已提供不少史料。」丁新豹指出,清代廣州名家如嶺南畫派的居巢、居廉等,他們的作品,跟歷史繪畫,亦不無暗合之處。

「中國藝術的歷史成分較重,畫中帶有時代的烙印,例如揚州八家──清乾隆年間寓居江蘇揚州的八位畫家,他們了解民間疾苦,不默守前人陳規,破格創新,抒發真情實感,風格與晚明小品十分相近。」丁新豹分析精到,愈說愈詳細。

在文學方面,明中葉流行「臺閣體」,但晚明的公安派卻主張「重性靈、貴獨創」,崇尚素樸自然,作品清新俊逸。晚明文人追尋創意和個性,而江南文人的園林設計,亦主張順應自然、師法自然,重視「創新」,注重園林的空間感,強調天人合一,與畫家的藝術取向,亦相當一致。

「明末清初『八大山人』朱耷,他的作品亦多寄託,反映時代脈膊,滲出歷史氣息。又如陳洪綬,他以畫人物見稱,風格古拙,被譽為『十七世紀藝術家中最具個人獨特風格的第一人』……」他娓娓道來,如數家珍。

談到陶瓷藝術,亦與歷史多所聯繫,不同的朝代,有不同的特色和風格。五大名窯「定汝官哥鈞」中,丁新豹最欣賞的,是北宋的汝窰──「雨過天青雲破處,這般顏色作將來」,凡對陶瓷有一點點研究的人,對這句話肯定不陌生。

「我們讀中國文學,亦會涉及歷史,以及儒、釋、道等哲學思想,卻一直忽略了重要一環──美術。中國藝術反映了哲學、文學,亦帶出歷史背景。古代的畫家,大部分是文學家,例如蘇軾,詩詞文俱佳,書畫亦精。中國文人的文學與美術修養,是分不開的。」丁新豹念的是中文系,讀過文、史、哲,還有美術考古,他認為這幾項範疇拼合在一起,就是「文化」的整體!

在這段期間,令他印象最深刻的展覽有兩個。其一是荷蘭代爾夫特瓷器展覽。荷蘭的瓷器與中國有很深的淵源,十六世紀末,代爾夫特的陶瓷業者,開始仿造中國式青花瓷,經改良後,發展出獨具一格的「藍瓷」(Delft Blue),顏色以藍白為主,一直被視為荷蘭的國寶,對後來歐洲陶藝的發展影響甚大。

另一是「拉斐爾前派」的繪畫,由英國伯明翰藝術館借出展品,是十九世紀寫實主義的作品,作品的文學性甚濃,大多數作品的內容,源自莎士比亞、但丁、坦尼森等名家之作,以詩意的方式寫實。

從邊疆到香港地

一直以來,丁新豹對邊疆民族都有濃厚興趣,他的碩士論文寫的正是《拓跋族漢化新探》。他認為胡人漢化,是為了要統治漢人。

「我們往往以漢人的視角看歷史,強調胡人的漢化,從而忽略了漢人也會吸納不少胡人的文化和生活習尚,例如『胡床』、『胡坐』的引進,便徹底改變了漢人席地而坐的習慣。此外,西方技術如製糖、製玻璃、醫藥的引入,亦提升了漢人的生活水平,胡樂、胡舞、胡樂器、繪畫技法、佛教造像的輸入,亦豐富了漢人的文化生活。漢、胡之間,農業民族與草原民族之間的文化交流,根本一直就存在着。」論及胡化、漢化問題,他明確地提出了自己的看法。

對於華南史、香港史的興趣,丁新豹早在研究歷史繪畫,已開始萌芽、滋長。

他寫博士論文時,主題便轉移到香港本土的研究──《香港早期的華人社會:1841-1870》,「我寫的是十九世紀的香港華人,參考了新加坡學者研究華人社會的書,研究那段時期,內地人來到香港後,如何settle down?」他笑着說。

香港社會的華人,跟南洋社會的華人有所不同,廣州人佔絕大多數。早在1843年,香港已禁絕「三合會」。港英政府與清政府之間,彷彿已有某種默契;而南洋,則遲至十九世紀末,才宣布「三合會」是非法的。

自1860年北京條約之後,中國開放了多個港口,而清政府亦要求在馬來亞及新加坡等地設立領事館。而在香港,雖然英國外交部己同意,但由於殖民地部門的堅決反對,於是拒絕清政府在香港設立領事之要求。

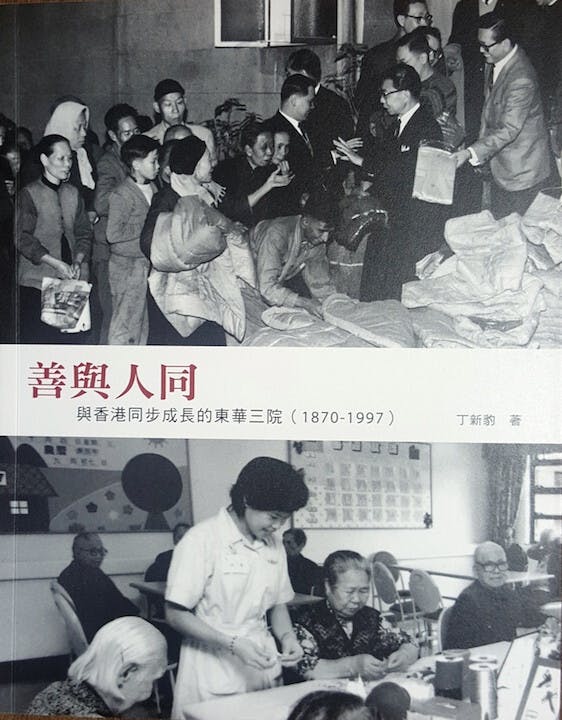

事實上,東華三院自1870年成立以來,就一直扮演了「中國領事」的角色,處理華人的事務,還肩負了醫療、教育的責任,堅守安老、扶幼、導青等承諾。丁新豹曾著《善與人同:與香港同步成長的東華三院(1870-1997)》一書,寫的就是東華三院發展的歷史。

鑑古知今說歷史

丁新豹在藝術博物館工作了九年,至1988年才被調往香港歷史博物館。

香港歷史博物館在1987年成立,最初的館址設於尖沙咀星光邨。九二、九三年之際,才搬到現時九龍公園九龍探知館的位置。當時,他策畫了第一個「香港故事」展覽,「那只是個『袖珍版』而已。」他輕描淡寫地說。

「80年代已與內地有很多合作,要不時北上洽談,『六四』時,我身在上海,正與『上博』的負責人商談『良渚文化展覽』的細節……最後滯留了好幾天,才乘坐『上海號』輪船回到香港。」談及往事,他亦感慨萬千。

1990年,香港藝術館在尖沙咀開幕,步進新紀元。

1995年,立法局通過建造新的歷史博物館,三年後,新館在尖東啟用。

「香港故事」的展覽是他得意之作──「哎!我做『香港故事』,可謂嘔心瀝血……」他說「香港故事館」的設計師是法裔加拿大籍人,平實中可見其創意。

「香港歷史博物館,重點當然是介紹香港發展的歷史,但這與華南史又息息相關,還要旁及鄰近的廣東、廣西、福建、江西、湖南……」箇中甘苦,真是難以逐一細說。

1995年,他當上香港歷史博物館總館長。

「從1996到2001,是我最辛苦的幾年,新館相繼成立,2000年的『香港海防博物館』,接着,便要開始籌建『孫中山紀念館』。」

丁新豹在任內,策展甚多,每逢策劃一個展覽,他就研究一個新的歷史課題。展覽之中,最難忘的主要有兩個。

其中一個是2003年的「學海無涯」。展覽以七個不同主題,扼要地講述近代中國留學生的發展史,此外,更重點介紹了多位出類拔萃、家傳戶曉的中國留學生,包括留美的容閎、詹天佑、胡適、楊振寧;留法的徐悲鴻、周恩來;留英的徐志摩、朱自清、錢鍾書;留日的魯迅,以及留學多國,曾在香港大學擔任客座教授兼中文系主任的陳寅恪等。

可惜這個展覽叫好不叫座,可能與宣傳不足有關。

第二個是2004年的「秋獵懷遠」,透過承德避暑山莊珍貴的文物及實物,讓觀眾可從展覽中窺探清代軍事、宗教、外交及宮廷的生活面貌。為了推廣這個展覽,他們辦了一個「問答比賽」,而且得到了「金至尊」贊助,首創政府機構與商業團體合作的先河。

談到孫中山紀念館,丁新豹說:「在2000年,市政局最後一次會議中,議員陳財喜提出建議,成立此館,而且獲得通過。」當時,最傷腦筋的是找地方建館,結果政府看中了「甘棠第」,由當時的民政事務局局長何志平拍板,斥資購入,成為理想的館址。

由於孫中山是國父,地位崇高,眾皆敬仰,結果全線『開綠燈』,不到幾年,便創立了,「這是一個奇蹟!」丁新豹說起來,仍眉飛色舞。

為了蒐集相關的資料,丁新豹曾到倫敦,在一處名為Welcome Trust的基金會內,找到孫中山在香港西醫書院的老師康德黎所捐出的遺物。文物之一,就是孫中山的畢業試卷。他猶記得,將試卷捧在手中的感覺,他嘆道:「有點疑幻似真……怎能想像,有一天會拿着國父孫中山,一個偉人的試卷?真的很震撼!」丁新豹說起往事,恍如墜入歷史的塵網中。

每個展覽都是一個歷史課題,也可以說是一個成果。

孫中山紀念館於2006年12月12日開幕,2006年底,丁新豹退下來,自言是功成身退。

臨別秋波,在2006年的6月,歷史博物館與英國國家足球博物館合辦大型的「足球」展覽,與市民回顧足球的歷史。他自承「Timing不好,展覽在世界盃前舉辦最好,卻安排在曲終人散後,看的人不多,真可惜!」眾所周知,丁新豹熱愛足球,如今說起來,他的臉上,仍流露出惋惜之情。

情繫教育不言休

退休,只是換了一個平台而已。

「退休後的生活更充實,我不想投閒置散、浪費生命。」丁新豹暫釘截鐵地說。

他不時遨遊四方,到處去探索歷史,著書立說,還在中大當客席教授,教「香港史」、「博物館學」。除歷史系的學生之外,旁聽者大不乏人,我也是座上客。

此外,他亦有帶隊作墳場導賞。說起墳場,他興致勃勃地說:「多年來,往墳場蹓躂是我的業餘興趣,起初只集中於跑馬地……」後來,他的足跡遍及港島、九龍與新界。「每個墳場都有一段歷史,而香港的墳場,其內容的豐富,出乎一般人想像之外。」

我也曾隨團,跟着他參觀過香港墳場、薄扶林墳場、猶太墳場……還有專為歐亞混血兒而設的昭遠墳場。不管是烈日當空,還是群蚊狂叮,只見他忘我地游走於一排排的墓碑間,逐一講解死者生前的故事。「在香港的墳場裏,不難找到中國近代重大歷史事件的見證,也有與世界歷史息息相關的……」

雖置身墳場,卻仿如坐在課室內聽故事、學歷史,好充實!

他認為行墳場最大的樂趣,就是有所發現,印象最深刻的一次,是在荃灣華人永遠墳場,他「找到了唐滌生、余東旋,以及『獨腳將軍』陳策的墓。陳策當年跟孫中山搞革命,打過日本仔,跟香港息息相關……」

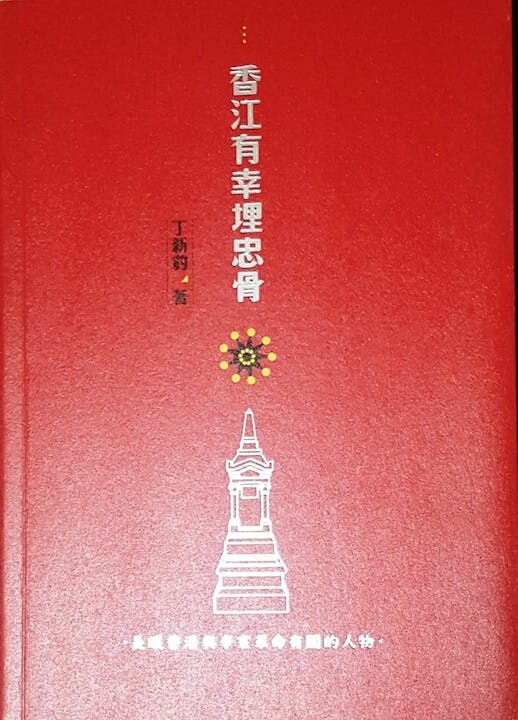

就在2011年,他將香港與辛亥革命有關人物的墳場資料加以整理,編成《香江有幸埋忠骨:長眠香港與辛亥革命有關的人物》,那是一部極好看的書。

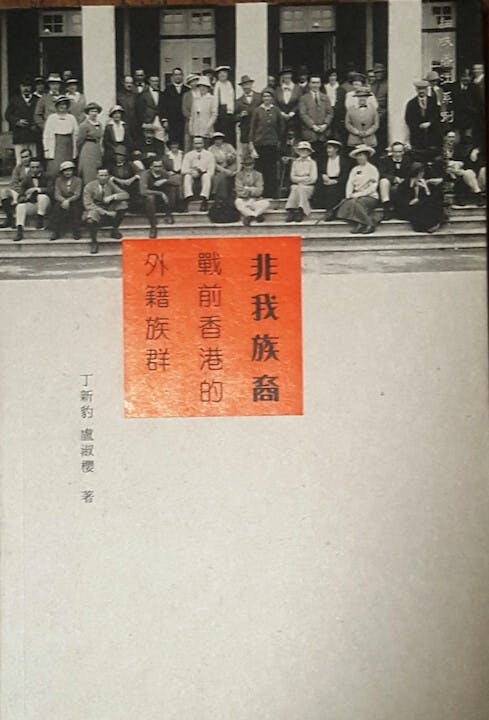

退休超過十年,他愈活愈精彩,已出版了九本書,《非我族裔:戰前香港的外籍族群》於2014年底面世。「香港從來是踏進中國的橋頭堡,外國人在香港其實都不是為了香港,而是為了中國這個龐大市場。」他認為研究「非我族裔」,可以更加明白香港在歷史上擔任的角色,同時也令他憂心香港未來的發展。

這本書出版後,近幾年來,他忙得不亦樂乎,完全沒空坐下來寫書。大部分時間,他都花在遊覽參觀方面。談及「文化遊」,他「鬼馬」一笑,說「其實十多年前,我已不時帶隊北上參觀,帶外國人遊中國……」

退休之後,他外訪之地愈來愈多,從東南亞到中亞;從南、北韓到日本;從印尼到緬甸;從內蒙古到外蒙古……

提到近年的導賞團,他告訴我──「去年暑假,領着一群來自20多所中學的學生,到中亞烏茲別克去,全程八天,教我至今難忘。」

他們乘飛機到哈撒克的阿拉木圖,先參觀了東正教大教堂,然後轉機往烏茲別克的首都塔什干,然後開展行程。塔什干之後是撒馬爾罕、布哈拉。

他仍記得在布哈拉的晚上,大家圍在一起交流分享──談讀書、說就業、討論人生……

「這個團,除了帶這群學生,走進中亞的世界,認識了伊斯蘭的文明,令他們了解到傳媒對信奉伊斯蘭教國家的報導並不全面,還讓他們知道『喜歡歷史,不是孤獨的』。」他們的世界,從此變得不一樣。

「大家秉燭夜話、觀星星、看日出……好浪漫,彷彿回到了學生時代。」談到這次參觀活動、這班年輕人,丁老師眼神流露出來的滿足,好有感染力。

除了中學生,他也帶過理工的師生,以及中學老師,往廣州、泉州等地考察。他認為,當這樣的隨團導師,推動歷史教育,更有意義。

他深信歷史不但是知識,也能建構自己的身份認同。

從藝術談到歷史,從歷史談到教育……離開樂茶軒時,天色已昏暗下來。

步出香港公園,穿過太古廣場,走到金鐘的地鐵站,正是繁忙時間,下班的人潮湧現,走在人流中,我想到,香港在百多年前,只不過是個小小的漁村而已。

記得丁新豹說過:「在歷史上,我看到很多城市的沒落,沒有一個城市可以恆久不變,它的興起和發達,是基於某些主觀和客觀因素,待這些因素消失了,那個城市自然就會沒落。」

「如果有一天,香港變了馬賽、利物浦、威尼斯,毫不出奇。」他如是說。

一點都不奇怪,真的!