有「鬼才」之譽的國畫大師黃永玉,舉凡國畫、油畫、版畫、雕塑、木刻,甚至散文都無所不精,享譽國際藝術界。當中,黃永玉旅居歐洲的創作之旅,令讀者們可一睹歐洲的人文及藝術風情,屢為人所津津樂道。

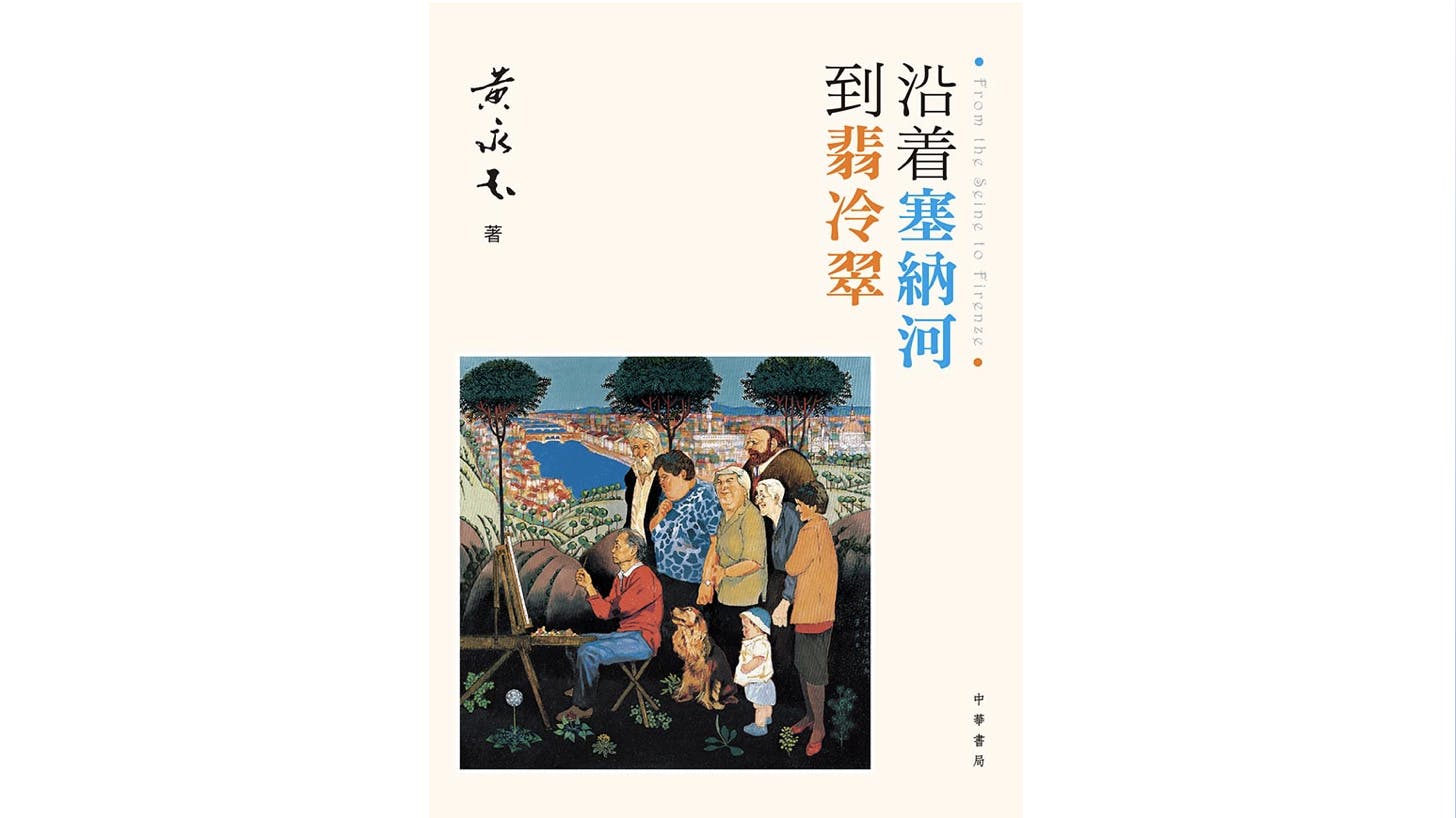

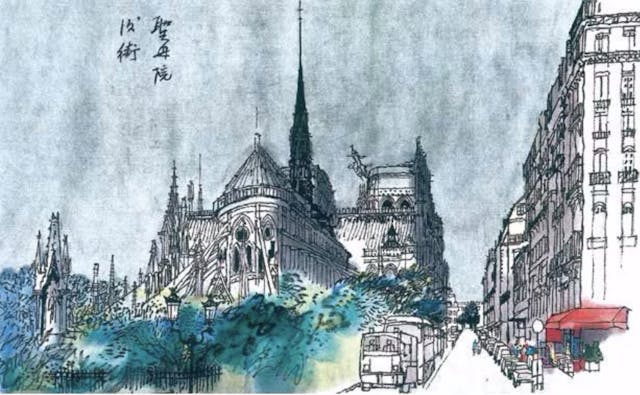

在1991年的夏秋冬,黃永玉帶着繪畫工具,支起畫架,在塞納河畔及翡冷翠(即今譯佛羅倫斯)專心作畫,親歷西方文明的偉大藝術遺產,更將幾十幅美麗的歐洲風情畫作帶回東方。這段經歷及隨之而成的作品,後來結集成《沿著塞納河到翡冷翠》一書,成為不少讀者一窺歐洲藝術的窗口。

從巴黎走到意大利,黃永玉沿途造訪多項著名建築、紀念碑、名人故居等景點,藝術大師們的身影始終貫穿整個旅程。黃永玉在書內籍着「兩支筆」──畫筆及文筆,繪畫及書寫其歐洲之旅,當中的畫作令我們恍如置身各個藝術景點,行文間亦穿插不少藝術大師的生平逸事,更對他們的藝術創作加以精闢獨到的評斷,並往往用精練的句子,一兩句話即勾勒出大師們的風格及氣質,如見其人。讀黃永玉此書,如同讀了一部鮮活的歐洲藝術簡史。

另外,黃永玉有時候更流露出東方人的文化視野,將中國及歐洲藝術史的人物及元素加以比較,創見處處,可謂一位中國藝術大師對歐洲藝術史的獨到心得。

讓我們一同跟隨大師的步伐,漫步塞納河及翡冷翠,讀一遍歐洲藝術簡史。

文藝復興三傑:現實中的神話

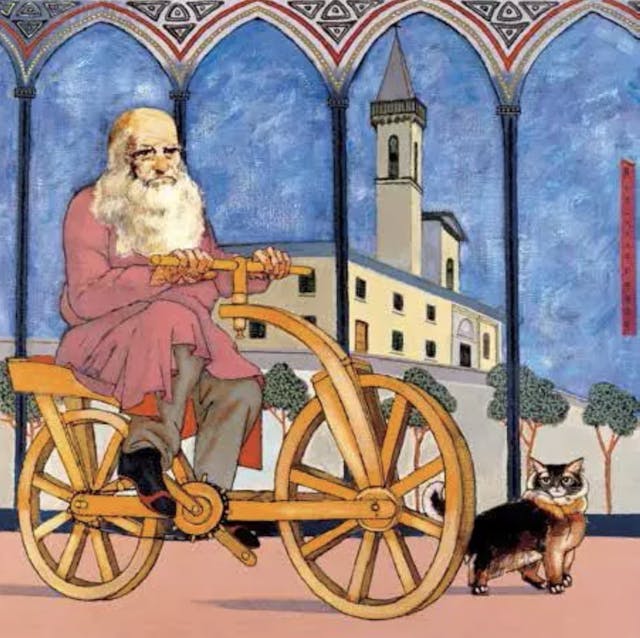

列奧納多·達·芬奇(一譯達文西)、米開朗琪羅及拉斐爾被譽為歐洲文藝復興三傑,是歐洲藝術史上不可繞過的巨人。他們三人都曾在翡冷翠待過,而黃永玉抵步後,也展開一次朝聖之旅,並到他們的故鄉及待過的城市參觀及作畫。在芬奇鎮,這個列奧納多·達·芬奇的故鄉,黃永玉評價這位被譽為史上最偉大又最多才多藝的畫家,是「人們心目中最完美的『概念』,是最『人』的人」:

他是自有繪畫以來毫無懷疑的全世界「第一好」的畫家。是美術理論家、樂器演奏家、建築家、解剖學家、軍事工程家、物理學家、發明家、幾何學家、水利學家、大力士、雕塑家……他知道的,你未必知道,你不知道的,他全知道。他的任何一門知識和技能,都夠你一輩子去忙得死去活來,而且肯定,絕沒有他幹得好。

你可以在重要的拍賣行看到近一億元的梵高名作,卻沒人膽敢替《蒙娜麗莎》估價。

從列奧納多·達·芬奇作品的「無價」(人們不敢為它估價),可見黃永玉對這位歐洲藝術史甚至是人類發明史上的全才,崇敬之心有多高。他更坦言文藝復興三傑都是大師,只有「列奧納多是天才」,可謂推崇備至。

對這位天才的驚人創造力,黃永玉更有一段帶有些許自嘲自諷的幽默描述,稱情緒不好的人最好不要參觀列奧納多·達·芬奇博物館,因為在那裏會感受到人生「無常的失望」,「這個老頭的業績離人的工作能量限度太遠,不可及,唉!彼岸之迢遙兮,恨吾窩囊之妄追!」

由此可見,列奧納多·達·芬奇的創作和成績,在藝術史甚至是人類史上是多麼的耀眼,借用黃永玉的話:「列奧納多·達·芬奇具備了一切人的完美的實質。彷彿他在跟一位吹牛家競賽似的:你『吹什麼,我就完成什麼!』」

黃永玉最後不得不說:「他(列奧納多·達·芬奇)像誰呢?他應該像誰呢?我們的孔夫子的博大影響與他相似。」透過東西方文化的視野融合,如此就為列奧納多·達·芬奇的歷史地位,進行了精確而生動的定位。

對身兼畫家、雕塑家及建築師的米開朗琪羅,黃永玉也有自己的一套評價,他指米開朗琪羅是位巨匠及大師,一生在作坊內生活,離不開集體,而其令人驚詫膜拜的巨作,大多是「作坊」工程:

從《大衞》算起的上百件巨作石雕,不是老米從頭到尾幹出來的。不可能,也不必要。同樣的情況適用於他設計的重要建築。只有西斯廷小教堂天頂那張畫《創世記》是他一時賭氣之作,在沒有助手的情況下,用了五年時間,全部面積六百平方米,幾百個人物形象,把自己的背都畫駝了。

這是一幅偉大的藝術的「啟示錄」。為後世子孫開闢了「畫」而不是「描」的廣闊的表現天地。啟發着後學如何去表現某種稱做「偉大」的概念的具體手法。其作品本身也以逼人的「偉大」來適應宗教宣傳。

以上評論還原了米開朗琪羅的藝術創作過程,提醒我們看待文藝復興的偉大藝術或建築時,不可忘記是作坊內一眾助手及學徒協力下的成品。然而對於他獨力繪畫出的《創世記》,黃永玉也不得不承認它的偉大,能為後來者示範了廣闊的表現手法,充滿啟迪。

至於三傑之一的拉斐爾,在黃永玉稱他是三者中最具人情味,「本身的漂亮,斯文的態度加上懾人的能力。那時候就有人稱讚他像太陽,溫暖、明亮。」數句就道出了拉斐爾作為藝術家的非凡氣質及親和力。拉斐爾十五歲開始學畫,至三十七歲離世,中間工作的時光,被黃永玉稱為「多精煉的二十三年!」,其生活可謂豐富而有活力:

1508年25歲的拉斐爾開始去到羅馬,幫教皇朱理二世一直幹到1520年37歲逝世為止,畫的畫簡直數也數不來;說也沒有用,空口說畫如瞎子摸象。

拉斐爾在當時的社會生活中是個奇跡。上至教皇,下至販夫走卒,他跟誰都要好。走在路上,站在畫梯上,人說:「拉斐爾!給我畫張速寫像吧!」他馬上就會放下工作為你畫起像來。

上面短短的文字,已可見拉斐爾的人生,實是藝術的人生,並以藝術連結身邊的人和社會。另外,黃永玉也書寫了拉斐爾「任性」的一面,即後者大部分作品中的聖母瑪利亞像,其實都是其「那活潑過分的女朋友的寫生」,道出了拉斐爾的調皮一面。不過黃永玉也反問,難道最理想的聖母,「不應該是這樣一流的漂亮嗎?」

一般人說,拉斐爾之父喬凡尼·桑蒂,只是個平凡畫家,但黃永玉花了不少篇幅談論這位「偉大的父親」,更稱他是位「矢志不渝的偉大畫家的引路人和發掘者」,在於他悉心栽培拉斐爾成材,「告誡孩子要為必將來臨的『偉大』做好準備。」,更與住在佩魯賈的畫家佩魯基諾打好關係,「像間諜特務一般地忍着性子去跟人搭交情」,終令拉斐爾拜在佩魯基諾學師,使前者「成熟而從容」。如此看來,拉斐爾之父在歐洲藝術史上也應記一筆。

黃永玉如此總結三人成就:「恐龍是神話中的現實,文藝復興那幾個人是現實中的神話。你難以想象一個單一的人能創造出這麼精妙的作品,一雙巧手,一對敏銳的眼睛和一副好的腦子。」文藝復興輝煌的藝術光輝、藝術大師的風采,透過黃永玉的文字和畫作,得以彰顯在讀者眼前。

喬托:藝術上的自由意志旗手

筆峰一轉,黃永玉再上朔文藝復興三傑之前,被譽為「歐洲繪畫之父」的喬托(Giotto di Bondone),更稱譽他為「從黑暗時期拜占庭藝術深淵裏衝殺出來的第一個自由意志旗手」。喬托在10歲時被名畫家奇馬布埃發掘,其後名聲漸大,當時的教皇也想邀請他為教堂畫畫,更派人向喬托索取一些作品:

喬托隨手撕下一張紙,提起畫筆蘸着鮮紅的顏色,畫了一個圓圈。

「拿去吧!」圓圈像圓規畫的那麼圓。

專使以為喬托開玩笑,後來認為被侮弄,回去便將詳細經過報告教皇。教皇卻認為喬托的本領超過了當時所有的畫家。很快地把他接到了梵蒂岡。以後,喬托畫圓圈故事成為一個著名的諺語,嘲笑一個傻瓜便說:「你比喬托畫圓圈還簡單!」

喬托的本領不僅被教皇欣賞,其好友但丁亦大加讚賞,甚至把他寫進《神曲》,而《十日談》的作者薄伽丘更稱喬托「把埋沒了許多世代的美術帶回了人間」。

而黃永玉則欣賞喬托突破了「『黑暗時期』『巧奪天工的宗教裁判機器的殘酷』」,「在藝術上發現了人性並且勇敢地表現人性,形成了一系列完整的技術和理論技巧與崇高觀念」,從而為文藝復興揭開序幕。

羅丹與布德爾:兩位雕塑大師

羅丹及布德爾是活躍於19世紀末至20世紀初的法國雕塑家,前者享負盛名,後者獨樹一格。對兩位雕塑大師,黃永玉都有獨特的藝術史觀點。羅丹本人「標誌一個時代的開始」,留下諸多令人驚嘆的藝術珍品,但其《巴爾札克像》卻毀譽參半,看似又醜又怪,初面世時甚至不為人接受,黃永玉如此道:

你們算什麼東西?你們不承認羅丹的作品,羅丹的作品就不存在了嗎?於是文學家協會進一步邀請了蹩腳的雕塑家華爾切來重新雕塑巴爾扎克,華爾切偷竊羅丹將巴爾扎克穿晨衣的構思,做出一件被人遺忘的作品。

也真怪,世上不少人創作的目的是為了被人遺忘!

羅丹的巴爾扎克像點燃了人們的聰明,從公園的角落裏被抬了出來,重新安置在一個光耀的位置上。

黃永玉的評論,說明真正經典及優秀的作品,不會輕易被人忽略及遺忘。然而,巴爾扎克像的魅力及藝術元素又在哪裡呢?黃永玉提出了自己的答案:

羅丹一定見過中國古人做過的達摩像。巴爾扎克披着晨衣的姿勢和神氣太像達摩。他賦予那點精神,比巴爾扎克還要巴爾扎克之極!

應該細細揣摩羅丹對付泥巴的技巧。捏一團泥巴往嘴上一按就是鬍子,就是眉毛,挖一個深洞形成了額角和深邃的眼睛,多奇妙!多傑出!這個小小技巧的展示,為雕塑世界開闢了多大的領域!

能夠看出巴爾扎克像與達摩在形象上的相似,相信這點也是黃永玉的東方人視角使然。這樣的比較,為我們觀賞巴爾扎克像提供了一個新的角度。在技巧上,黃永玉更承認巴爾扎克像在雕塑創作上的重大突破性。

經過塞納河岸的紀念碑時,黃永玉不經意想起它的創作者布德爾,他是羅丹的助手和學生,黃永玉坦言前者的存在掩蓋了後者的光芒,但後者的藝術理論其實有不少值得後人深思和消化:

他(布德爾)是大家都知道的跨腿拉滿弓的《射者》的作者。不只是作品震動人心,更重要的他是一位創作思想家。他高明而精闢的藝術主張密度太大,太堅硬,後人要漫長漫長的時間才能一點一滴地消化。他的創作思想是一個豐富的寶藏。在他作品面前,從藝者如果是個有心人的話,會認真地「吮吸」,而不是膚淺的感動。會戰慄,會心酸。

他和羅丹同一個時代,羅丹的光芒強大得使他減了色。羅丹的藝術手法「人緣」好,觀眾較容易登入堂奧;布德爾的手法滲入了繪畫,而且有狂放(其實十分謹嚴)的斧劈之勢,堆砌、排列得有時跟建築幾乎不可分割。不只是理論,實踐上他明確地提出「建築性」。

黃永玉指出布德爾藝術的前衛性,「太早了,提得太早了,理論孤僻得令人遺忘」,令後來者需要更長的時間才能將之消化理解,然而透過黃永玉的評論,令我們對這兩位歐洲藝術史上的雕塑大師各自的風格,有了概括的認識,為我們日後鑑賞他們的作品,提供了一條道路。

原刊於香港中華書局微信公眾號,獲作者授權發表。

新書簡介:

書名:沿着塞納河到翡冷翠

作者:黃永玉

出版社:中華書局(香港)有限公司

出版日期:2017年11月