話得說回來,戰時思路變得紊亂的實藤惠秀並非與日本軍國主義者一般見識。他參加了日本進步學者竹內好、武田泰淳、增田涉、岡崎俊夫等人在1934年成立的中國文學研究會,成為中國本土以外第一批熱愛中國新文學的中堅分子。

回歸正道 參加中國文學研究會

研究會成立時,竹內(1910-1977)和武田(1912-1976)等人還是東京帝大文學院支那文學系的學生,實藤比他們年長十多歲,而且已經份屬早稻田大學系統內的教授;日本社會重視輩分,因此在這個團體內實藤備受尊崇。除在特殊情況下,實藤和這批年輕的日本文化人都拒絕跟隨日本主流社會稱中國為支那,堅持使用中國這個稱謂,表示對中國的尊敬。在日本軍國主義加緊侵略中國並加大力度全盤妖魔化中國社會文化的時候,實藤和他的朋友積極論述和譯介中國新文學,給日本讀者提供有關中國正面的、有建設性的、充滿希望和溫情的訊息。

例如,在1937年蘆溝橋事變前,實藤發表〈魯迅與轉變〉一文,簡介魯迅的文學思想。事變後中國展開全面抗日戰爭,實藤開始翻譯謝冰瑩(冰心)的《從軍日記》,打算分期刊登。正如岡崎俊夫所說,他們希望通過正在成長中的白話文學去接觸新中國的氣息,同時坦言已經實實在在嗅得了新中國的體臭。因此,當時在中國還是毀譽參半的新文學作家,卻備受他們的尊崇,「魯迅、郭沫若、郁達夫成了我們的哥德、我們的陀思妥也夫。」中國文學研究會中,沒有一個人是為這場(侵略)戰爭感到高興的;有些人對興致勃勃地談論戰爭的人表現出無法掩飾的憎恨。

實藤和中國文學研究會的朋友,不但對苦難的中國寄予同情和希望,更敢於集體抗拒日本軍國主義的統戰和籠絡。他們拒絕與日本軍部情報局指導和監督的大日本文學報國會合作,不參加該會召開的三屆大東亞文學者會議,因為主辦者意圖建構以日本道義文化和皇道精神為中心的大東亞文化,塑造大東亞認同,強制規範(淪陷區)各地文學的發展以服務戰爭。故此,雖然在軍國主義的鐵蹄下,身陷險境,實藤等研究會同仁還是巧妙地堅持公民抗命,從側面揭穿所謂大東亞共榮的假面具。

以具體行動回應 決心痛改前非

如前所述,實藤惠秀在戰後不斷反省自己戰時錯誤的行為和紊亂的言論。更重要的是他通過多種具體行動顯示痛改前非,帶頭開展中日關係史反思和研究的工作,對日本社會發生一定程度的影響。以下略舉數例,說明他的拓荒工作。

首先,1960年3月,實藤參加由日本著名詩人、語言學家和日本藝術院院士土岐善麿(1885-1980)為首的中國文字改革視察日本學術代表團訪問中國,受到中國語言學界特別是中國人民對外文化協會楚圖南會長、中國的日本通孫平化、蕭向前等代表中國政府熱誠接待。出發之前,實藤說服東京都立日比穀圖書館(土岐善麿兼任館長),從實藤文庫取出前述29冊從中國掠奪的圖書,加上20多冊從中國非法得來的圖書,一共四、五十冊,分別由64歲的實藤和75歲的土岐二人,從東京拉扯到北京,準備隆而重之、誠誠敬敬地歸還這批掠奪得來的文化財產。在交還儀式中,實藤兩手發抖,全身冒出冷汗,使中國政府代表(包括北京圖書館一位副館長)和在場觀禮的中日人士為之動容。

回國之後,實藤更進一步,多次發表文章,公開呼籲日本歸還從中國掠奪的文化財產,包括圖書、美術品、考古材料等,也呼籲日本送還戰時被日本強虜而在日本死難的中國勞工的遺骨,強調返還這些至關重要的寶物,就是邁向中日友好的第一步。可惜的是,儘管實藤、小島晉治(橫濱市立大學)、加藤祐三(東京大學)等幾個學者從1960年代開始奔走呼號,日本人的反應極為冷淡。據實藤在1980年8月發表的一篇文章透露,全日本只有一人表示回應。但是,這件事經過新聞報道曝光後,右翼分子不斷打電話騷擾他、威脅他,最後這位有心人只好打消對中國返還文化財產的念頭。

堅持實事求是 明辨事非黑白

實藤對於中日兩國之間歷史遺留下來的問題,抱實事求是、明辨是非的態度。在這裏我必須報告我和實藤共同合作的一些往事。1970年末,我在美國普林斯頓大學研究院攻讀博士學位,與幾位普大中國同學率先發起保衛釣魚台列島主權運動,成為全球保釣運動的急先鋒。在這幾個急先鋒之中,我是唯一攻讀日本歷史的學生,於是由我負責收集和分析日本方面言論和歷史資料。

這是一項十分艱巨的工作,因為美國各大圖書館很少收藏這類文獻,其實當時也沒有什麼圖書和論文值得參考,加上當時留美的華裔師友絕大多數都是學理工的,我感到孤獨無助。當時,我只得向日本師友求助。實藤反應最快,也最熱烈。他先後多次寄來大批日文資料,包括沖繩縣編印的內部參考文獻,即使在日本國內,也很難入手。實藤給我的信中強調,他愛他的祖國日本,但是更愛真理。他認為釣魚島的主權問題,應該由中日兩國人民理智地協商解決;互相理解對方的理據就是解決問題的第一步,完全沒有必要向對方隱瞞理據資料。

見義勇為之舉 令人驚奇不已

紐約國是研究社社長黃養志先生和我利用實藤寄來的材料,寫成幾篇長文,交香港《明報月刊》發表。例如,〈釣魚台千萬掉不得!〉一文,有些老保釣認為是「一篇讀來令人動容的論述研究。」;我們幾個人共撰的 〈日本人為謀奪我釣魚台做了些什麼手腳?〉一文,被香港明報出版社和紐約國是研究社多次重印,以單行本方式免費發行,該文成為海內外第一波保釣運動的重要參考文獻。後來,我用紐約國是研究社的名義,以日文起草一封公開信,發給全體日本國會議員、政府高層官員和日本主要媒體,陳述中方維權理據,並反駁日方謀奪釣魚台列島的主張。遇有日人姓名或地址不詳的時候,我便拜託實藤在東京代查後轉發,他欣然同意。實藤如此見義勇為,幫理不幫親,使與我一起工作而反日情愫高漲的保釣朋友驚奇不已。

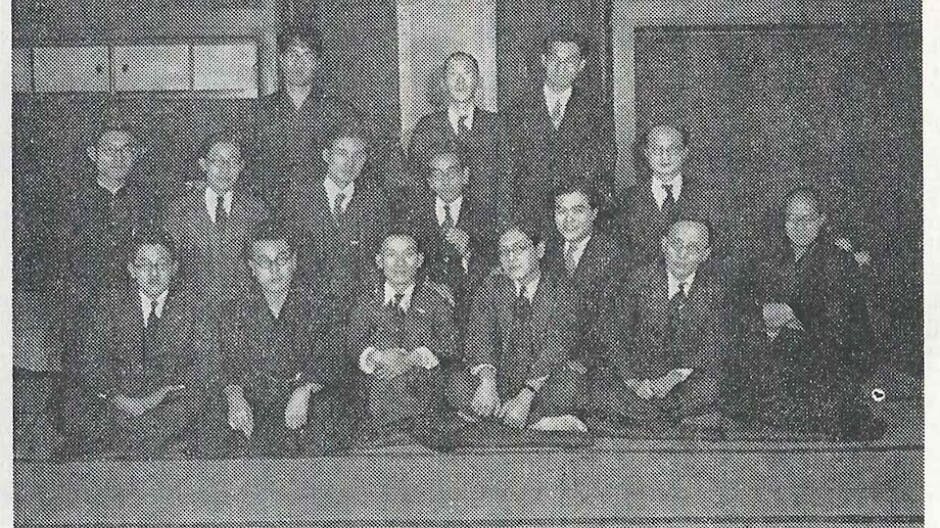

圖片:作者提供

近代中日文化關係研究的先行者:實藤惠秀系列之六