編按:《大學之理念》1983年由台灣時報文化出版,2001年牛津大學出版社再版。2024年,香港中文大學出版社再版同名著作,包括上卷《大學之理念》與下卷《再思大學之道》,是一部整體性論述和反思大學的著作,所論涵蓋大學的理念、歷史、社會功用等,不僅揭示和捍衛了大學的理想,也對現代大學過度重視求「真」而忽略「善」與「美」,過度強調研究與科學進而輕視教學與人文等現狀有所批判。作者金耀基是卓有成就的社會學家,又曾擔任香港中文大學校長,他對大學的研究與思考,既是學理上的體認,又有實踐中的經驗,也是他關於中國現代化的論述中不可或缺的一環,本社獲出版社授權節錄章節如下,以饗讀者。

問:你在就職中大校長的講詞提到,你「無須像幾位前任校長般,在就職的時候要就校長的職位作長時期的承諾,但一樣感到責任的沉重。一日做中大校長,就要做一日中大校長應該做的事。」當時你覺得有什麼責任,你覺得中大校長應該做什麼?

金耀基(下簡稱金):現在回想就職當日,我當然知道我站在中大歷史的什麼位置和我所肩負的責任。因我任期不長,所以曾說「任重而道不遠」。我於1970年加入中大時,我知道中大要成為一間中國人辦的國際性大學,這是創校校長李卓敏博士的理念。中大對中國文化的發揚有責任,對中西文化的會通也一樣有承擔,同時強調中大的中國性和世界性。我強烈感覺到中大是一間自許極高的大學,我們可以用great university(偉大學府)的概念來形容中大的自我期許。我認同中大應有這樣的自我期許。

40年來,追求卓越,日新又新,有所變,也有所守,中大在世界大學之林中已卓然而立,而今日在高等教育全球化愈來愈烈的形勢下,要保持中大的競爭力,便必須在教學與研究的質素上不斷提升,唯有這樣才能為香港、為中國培育第一等的人才。任何人擔任中大校長之職,不能不感到責任之沉重。

問:蔡元培說過,大學的功用為領導社會和服務社會。你覺得領導和服務這兩者本身是否有衝突,或者已有從屬的關係?

金:蔡元培先生當年主持的北京大學,是新文化運動的重鎮,鼓吹的新觀念和新思潮,風動全國,這是一間大學「領導社會」的例子,卻是很特殊的。在今日知識導向的社會中,大學創發的新知識和新理論,直接和間接地都會影響或帶引社會的發展。說到「服務」,大學研發的知識,大學培育的人才,都是對社會最大、最主要的服務。在這樣的理解下,領導和服務兩者基本上是沒有衝突的。當然,如果把「服務」的概念任意擴大,以致失去分寸,負面地影響到大學的核心任務,即是教學與研究,那就會有矛盾,會有衝突了。

問:你曾經提到大學必須有所守和有所變。可以談一下嗎?

金:一間成功的大學,在它的發展過程中,都必須有所守,有所變。我對牛津和劍橋這兩間古老大學的歷史演變曾有過這樣的觀察。其實,百年來,特別是二次大戰之後,世界一些著名的學府無不經歷了多次的大變化,都在變中成長壯大。變是發展的主調,變的動源多數是外在的,不過它們在變中仍會堅守大學的核心任務,那就是在教學與研究上追求卓越的決心與執著。今天全球化的態勢十分激烈,任何一間有作為的大學,不能不把自己放在全球的格局中,那樣,就必須時刻自省自勵,作出必要的變革,以保持全球性的競爭力。但無論作什麼變革,都不能不堅守大學的核心任務。

問:你在校長任內最後一份大學年報裏說,你從來無意當中文大學的校長。現在回味那幾年的事情,有哪些是最難忘的?

金:是的,我從來沒有想過要做大學校長。因為我從來不願意放棄我教研的工作,那是我進入大學的初衷。2002年校董會委任我的時候情形很特殊,我覺得沒有什麼選擇,也不覺得要謙讓,我毫不猶豫地擔承起大學校長的責任。兩年中,我要做的已經超過我原來準備做的,本來準備做一年,卻做了兩年。你問我覺得怎樣,我覺得沒有一分鐘的悔意。

我在任內經歷過很多事情,有些是完全不曾預想到的。我只講幾件事。我的校長椅子還沒有坐暖,事情就來了。中大要慶祝創校40周年,籌備了上百種活動,其中有一個是全球大學校長論壇,邀請了世界各地50多位校長參加。可是,沙士(非典型肺炎)突然爆發,外地人對香港都裹足。我立即去函所有的校長,解釋論壇需要延緩舉行。記得只有劍橋大學校長因早已起程,未有收到我的信。他來了,我在沙士陰影下歡迎他,意義很特別。一年後,這個全球校長論壇才成功舉行了。

在沙士開始肆虐香港的時候,當時的醫學院院長鍾尚志教授打電話給我,說要對外界講市區爆發的情況,他希望有我的支持。我說你有絕對證據的話,我當然支持。這個問題非常嚴重,若市區爆發,是不得了的,香港經濟必會受影響。我認為宣布市區爆發對香港是個極大的壞消息,但不把真相及時說出來,對香港的傷害會更大。事實證明鍾院長做的是對的。在沙士肆虐的幾個月中,大學進入一個非尋常時期,曾作出中大有史以來第一次停課(但不停業)的決定。同時,在醫學院為中心,其他有關科系的配合下,幾乎不分晝夜,全方位地為克服沙士而盡力。我校經歷了最黑暗的日子,但最終打了漂亮的一仗。醫學院幾位老師也為《時代》雜誌選為亞洲英雄。

在我任內另外一件痛苦而傷腦筋的事是政府削資,大學的財政預算大受影響。有一位外地校長到訪時和我談起,他說現在全世界許多大學校長都面對這個問題。他問我要縮減多少?我說是每年五千萬元。他問:「合美金多少?」我說:「是美金五千萬元。」他聽了也咋舌。幸好中大人都很理解和團結,難關還是一個一個的過了,中大整體的活力並未因削資受到太多影響。當然任內最開心的事就是法律學院的成立。這是中大一個意義重大的發展里程碑,對本地的法律教育影響深遠。中大作為一間綜合性的研究型大學也因此整全無缺了。

問:你在大陸出生,台灣長大,曾經在美國讀書,在香港工作生活的時間最長,你很喜歡劍橋,你說在海德堡就像回到家一樣。你怎樣看這幾個地方?你視哪處為家?

金:劍橋和海德堡都是大學城,小而美麗,文化氣息特別醉人,我雖是異鄉人,卻不感到零落,真是可以遊,可以居。海德堡是社會學家韋伯讀書著述的地方,對我而言,更有一份特別的感情。海德堡我去過多次,第二次去的時候,就有像回家一樣的感覺。其實,作為一個現代人,一生中極可能在不同國度的地方住過,生活過,都可能有一種認同和感情;在某個意義,現代的人,是一個無處是家,而又是處處是家的人。這是現代人之幸,還是不幸呢?說到中國大陸、台灣和香港,我都生活過,我都有千絲萬縷的關係。目前來說,香港是我的家,我在香港住得最久,工作的日子最長,親人和朋友在香港最多,每次從外地回港,我就感覺回家了!

問:你的《劍橋語絲》和《海德堡語絲》都是膾炙人口的散文集。你會寫一本《中大語絲》嗎?讀者都在等待呢。

金:我1970年來中文大學,1977年當新亞院長,之後做副校長、校長,這麼多年,幾乎與學校行政沒有分開過。我主要是教書,但行政工作真是不少,老實說,行政工作是煩心的。我在劍橋和海德堡時,完全沒有行政,也不需要授課,除了作幾場學術報告外,完全是我自己的時間。所以在做社會學的研究之餘,我就讓壓在心底的文學衝動釋放出來,把自己的所見、所聞、所思,寫成一篇篇散文,後來成為《劍橋語絲》和《海德堡語絲》。文字是一種因緣。中大在我心中是特殊的,也真有許多可寫的東西。也許,有一天我會提起筆來。

問:可以談談你的退休生活嗎?

金:我的退休生活是安適的,生活節奏不再像退休前的緊張了,至少作息已不需靠鬧鐘了。我有較多的時間看書,特別是專業以外的書,以前想看但未看的一些影帶都心安理得地看了。去年底,我從頭到尾看完了《大長今》,真好。不久前與老朋友遊吳哥窟,有意思。不過,我必須說,退休後,我遠遠沒有享受到「自由、自在」的生活境界。還是有頗多的會議要開,在本港和外地的,仍有不少諮詢性的工作要做,有些學術演講依舊推辭不了,甚至我原計劃每周寫一次毛筆字都做不到。一本英文書的稿我早排好了,就是沒有時間定下來校閱。自己都覺得這樣下去不行了。我必須在作息上再作調整,至少我要留多點時間跟雋軒Adrian玩玩,他是我的小孫兒,一歲多,正是牙牙學語時候。他是我退休生活中最大的快樂。

問:請你給大學同事和同學一點忠告,好嗎?

金:我常會懷念中大的同事。我在中大30多年,前後結識不少同事,許多人的才華學識、品格、能力,都令我欣賞欽佩。我任校長期間,更讓我有機會認識全校不同部門的事。他們的敬業精神,給我很深印象。在大學與沙士戰鬥期間,在大學應付大量削資期間,我更有機會認識到許多同事出色的專業倫理,也看到許多同事任勞任怨,把中大整體利益放在第一位。我有幸有這麼多優秀的教職人員做同事。中大能不斷進步,中大之能在40幾年中贏得世界性的肯定,歷年中大同事的勞心勞力是功不可沒的。在此,我要向他們問候,祝他們健康愉快!對於中大就學的同學,我想跟他們說,大學從校長到教職員的用心用力,目的是要為同學打造一個最好的修業進德環境。希望同學們好好把握時間,好好學習,把自己充量的裝備起來,成為一個創造事業,對社會有貢獻的中大人。

原刊於《中文大學校刊》2007年春季特刊《最難忘情:金耀基教授與中大》,收錄於《大學之理念》(下見簡介),本社獲香港中文大學出版社授權轉載。

新書簡介:

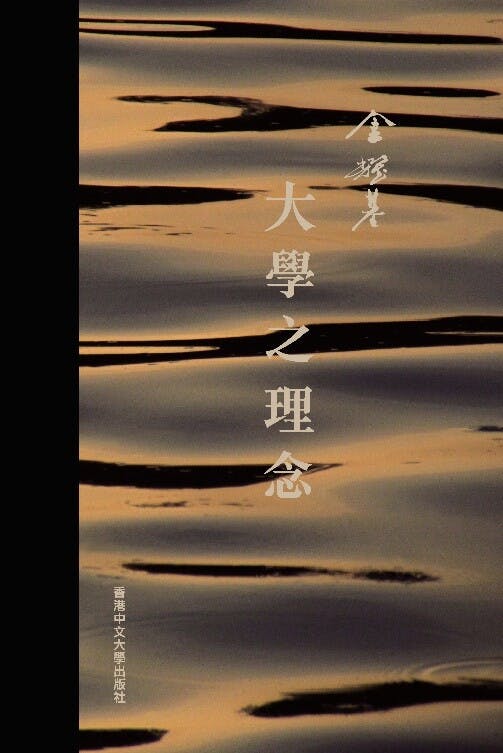

書名:《大學之理念》

作者:金耀基

出版社:香港中文大學出版社

出版日期:2024年10月

作者介紹:

金耀基,1935年生於浙江天台,長於臺灣,美國匹茲堡大學博士,香港中文大學社會學榮休講座教授、台灣中央研究院院士、社會學家、教育家。代表作含《從傳統到現代》、《大學之理念》、《中國社會與文化》、《中國政治與文化》、《中國的現代轉向》、《社會學與中國研究》等,被譽為「中國現代化理論系統構建的第一人」。1970年加入草創期的香港中文大學,於社會學系執教三十餘年,曾任新亞書院院長、香港中文大學校長。教學行政之餘寫作《大學之理念》,提出「大學是中國現代化的根源動力」。