上個月中國海軍的軍艦編隊訪港,不少市民上船參觀。看着新聞報道,不禁勾起了我對父親的記憶,尤其是在旅順軍港的那些日子。

父親於60年代參軍,在北海艦隊服役了近20年。由是之故,他和當醫生的母親長期兩地相隔,一個在遼寧,一個在福建。我第一次見到父親該是3、4歲時,有天放學回家看到一位陌生男人正拿着毛巾擦臉。媽媽告訴我,這是你的爸爸。

這種長期分離的婚姻狀況在那個年代頗為常見,當然也給許多家庭帶來不同程度的紛爭,電影《陽光燦爛的日子裏》就有如此場景,斯琴高娃對投身軍旅,長期在外的丈夫王學圻充滿怨懟。

雖然如此,我和大哥名字的最後一個字都是父親取的,大哥是軍,我是海,合在一起就是海軍。

母親在1981年已帶着大哥去了香港,我當時才5歲左右,跟着父親來到那個位於旅順的海軍基地,住了好幾年後才來港。這段軍旅時光相隔40多年,我卻記憶猶新,一切仿如昨日。

軍營生活點滴

基地位於旅順口的龍王塘,毗鄰一個名為廟西的村落,不遠處就是那浩瀚無邊的渤海。

剛到的時候,我們住在山腰上的窯洞。是的,就是那種睡在炕上,底下可生火取暖的東北窯洞。我還記得窗外種有一大片向日葵,在陽光下肆意搖擺,綻放著耀眼光芒。

窯洞附近有好些猶如小山洞的菜窖。大人們告誡孩子內有沼氣,千萬別進去。但在好奇心的驅使下,我肯定憋着呼吸進去過,也幸好安然無恙。這次我查了資料才知道菜窖中的蔬菜會釋出有毒氣體,吸入很容易中毒,甚至死亡。

過了不久,我們就搬去了位於山腳的海軍宿舍。最初我在村裏的小學上學,其設施相當簡陋,地上坑坑窪窪,連窗戶都是破爛的。不久父親就替我轉去了距離軍營大約一個小時步程的鹽場小學。這次我查了資料,才得知這間學校始建於1914年。

為何叫鹽場小學?因為這個地區盛產海鹽,海邊有許多長方形的曬鹽場,有次我發揮實驗精神,把鹽往嘴裏送,那種鹹味幾天都驅之不去。

那個年代渤海灣的海產真是豐富。漁民只是站在沙灘上,往海中抛下魚絲,轉瞬間魚兒就可上鈎。海帶和海膽也俯拾皆是,前者最適合煲排骨湯,後者可以生吃。我那時毫無日本魚生的概念,看見海軍士兵用石頭砸開海膽,就此吞服,覺得真是茹毛飲血,如此陋見也令我錯過了免費享受新鮮海膽的黃金機會。

至於父親在海軍究竟做何職位,我到現在都弄不清楚,也不可能再去問他了。但我記得他有兩個警衛員,一個名叫火炬,經常和我說鬼怪故事。我查了相關資料,爸爸該至少是中校軍銜,屬團級幹部,故此轉業後能到地方工廠擔任領導職位。他所屬的基地該以科研為主,(好像是雷達設備,父親對此三緘其口,極少提起)這是我對父親工作的唯一了解。

記憶中更多的還是軍營生活的美好片段。最為清晰的就是早晚一次,響徹軍營的軍號聲,如此嘹亮,如此的振奮人心,所以每當我聽到電影《太陽照常升起》配樂中的軍號,或者相關的抗日或志願軍電影時,都感到無比親切,有血脈沸騰之感。

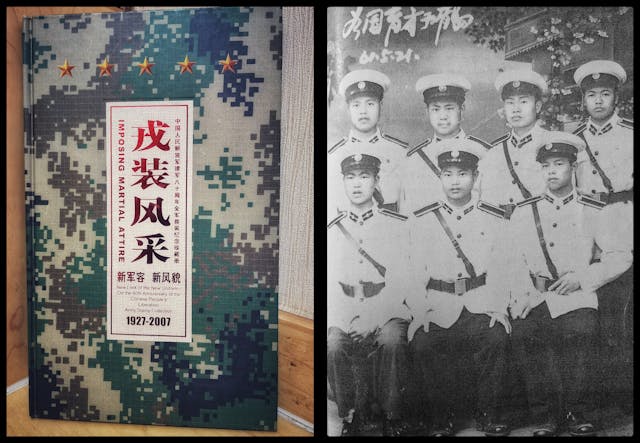

伴隨着軍號的就是海軍軍服。軍官制服或藍或白,而水兵的則是藍白相間,最為明顯的就是軍帽上的飄帶,原來具有辨別風向及固定軍帽的作用。

此外就是男性基因裏的槍械崇拜了。軍營大門有一站崗的水泥房子,外有持槍士兵駐守。士兵偶爾會給我們摸摸步槍。我記得那支槍沉甸甸的,也記得那還沒有上膛的刺刀。

十多年前我重訪舊地,軍營已然廢棄,哨兵不再,而水泥房則成了村民打牌聚會的地方。那天當中一位60開外的婦女居然認出我就是那老施家的孩子。

作為軍屬,我們這些孩子是享受著一些特別待遇的。例如大人出外軍事演習,往往會帶回來一些子彈殼,我們將之套在快將用完的鉛筆上,就可以繼續使用,既是節約又可炫耀。

此外軍屬孩子們的飯盒裏都是米飯或白麵,而農村學生吃的大多是窩窩頭,外加大葱或蒜頭。在那個物質短缺的時代,學校只有白色粉筆,我就從軍營裏帶了(偷了?)一些彩色粉筆給老師,既有服務人民的榮譽感,也享受了學校的特殊照顧,譬如冬天時老師會特意將我們安排坐在火爐旁。

是的,東北的天氣可是四季分明。春天時樹木的嫩芽清新綻放,綠意盎然,夏天則是陽光明媚,到了秋天漫山遍野的金黃稻穗迎風飄蕩,猶如層浪。秋冬之際則是另一番光景,山上的松樹迎風搖擺,發出震撼人心的松濤聲,然後就是皚皚白雪籠罩大地,銀裝素裹,壯觀浩瀚。

由宿舍大門走出,就是一個大操場。冬天月色皎潔之時,月光灑在雪地上,泛起夢幻般的光芒,把四周都照亮了。

我還記得小學旁的村子有一池塘,冬天已然結冰,我們一班小孩常常踏冰而過,嬉鬧追逐。其實有的地方冰層甚薄,相當危險,但那個自負盈虧,天生天養的時代,也根本沒有人去理會。

軍營裏的食物倒是豐盛,例如每個月都有會餐,我最為喜歡的就是西紅柿炒蛋。此外軍人們時而會幫村民維修電器,村民往往會送上雞蛋或母雞。我記得父親會用樹上的金針花來煮雞湯,味道真香。

孩子們最喜歡看的就是步操演練。有一次我在操場邊上觀看步操,父親也在其列,後來天上突然下起冰雹,他們因此解散。我大驚小怪地奔向爸爸,告訴他冰雹好大,他不由分説給了我一耳光。他就是這樣,很少講道理,且動輒體罰,和其他父親還是有些不同。

還有就是方言。我那時候肯定是操着一口流利的東北口音和方言,要不然當父親退伍回到家鄉後,圍着我七嘴八舌的親友們不會都說不大聽得懂我説的話。

更為鮮明的記憶就是說謊。東北民風淳樸,小孩之間極少說謊。所以我回到南方傻裏傻氣地單純了一段日子後,我的東北口音和淳樸思路都被當地同化,現在連一句東北話都記不得了。

可以說數載軍營生活的回憶是美好的,是屬於我和父親的陽光燦爛的日子。那時內地最為流行的歌曲就是蘇小明的《軍港之夜》,人們對海軍生活充滿嚮往,就好像歌詞中所說的那樣,「軍港的夜啊靜悄悄,海浪把戰艦輕輕地搖,年輕的水兵頭枕着波濤,睡夢中露出甜美的微笑……」

回首向來蕭瑟處

父親退伍後,依然對海軍生活念念不忘。他轉業到南方做電纜工廠的領導,平時和我說的最多的還是新中國建軍史。後來他移民來港,在此生活了近40年,但我覺得骨子裏他是格格不入,不太適合這類社會的。

他最為習慣和懷念,甚至感到自豪的,還是在海軍的崢嶸歲月。

在他去世前幾年,他給了我一本名為《中國人民解放軍建軍八十周年全軍換裝紀念珍藏冊》,裏面還夾着一封寫給我的信。這本冊子我一直沒看,直到去年整理書櫃時,才發現這封夾在内頁,寫得密密麻麻的信件。

這麽多年我一直維護母親,總以為她最委屈,是婚姻中的唯一受害者。直到後來我才醒悟到婚姻之複雜,表象之誤導。這些年父親的難處一點也不少,且無法申訴。當然這也沒有什麽真正的對和錯,錯的只是不適合的人卻被綁在了一起。

母親今年初也走了,從發病到離開不過10天,沒有多少痛苦。那天她在病榻上突然告訴我,覺得這些年將我扯進父母的問題中,覺得很內疚,心裏很不舒服。

我握着她的手,安慰了幾句,心裏卻是反常地平靜。我只知道説出來,對她來説也是某程度的釋懷和放下。

人生的腳本其實早就寫好,緣分也老早注定,到來的那一刻盡量去接受便是了,很多事情也輪不到我們不接受。真正能把握的,也許還是人類才具備的轉化及創造力。我不合時宜地堅持寫作,很大程度也是追求那無可言狀的轉化效果,似有治療作用,例如這篇對於父親的點滴回憶。