11月初,香港掀起了一股「馬友友旋風」,除了他一連三日在港亮相演出外,網上的未經作實傳聞,更將本來早已一票難求的音樂會門票,推波助瀾到出現傳說中的天價非法炒賣票。這一下,恐怕連不知馬友友是誰的一般市民,或不是聽着馬友友名字長大的新樂迷,都會突然留意到這個名字。

當然,馬友友早已是橫跨不同類型音樂演奏的音樂家,無論是與其他範疇的演出者合作、又或是他自己組織的世界音樂小組樂團,已無不是跨界合作。他的名字,除卻早年出道被定型為古典音樂家外,其實已在不同文化背景的不同領域裏,成為世界上共同知曉的一個「斜桿族」演奏家。這幾天的演出,其實亦分別由不同的機構籌辦,帶來了兩個形式的音樂會。

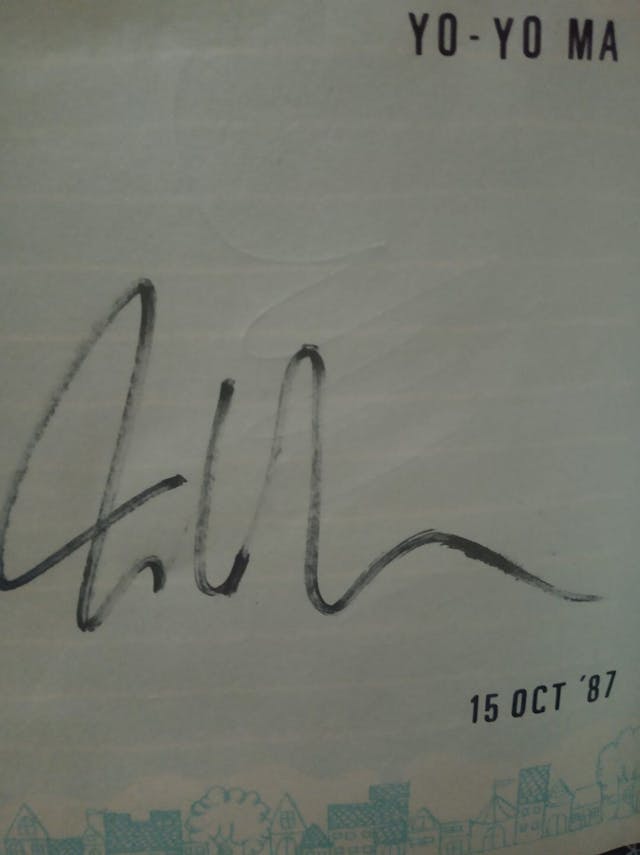

印象中,馬友友並沒有在香港舉行過獨奏會。80年代中,他曾與學生時代認識的鋼琴家好友艾斯(Emanuel Ax)、他的已故老師大提琴家Leonard Rose的鋼琴三重奏老拍檔小提琴家史頓(Isaac Stern),三人組成的鋼琴三重奏曾來港獻藝。其餘的訪港演出,均為伙拍樂團或小組演出。所以首場的獨奏會,或應該說如標題所稱,「大提琴與鋼琴演奏會」,便更顯得彌足珍貴。

乾淨俐落而輕鬆的弓法

在獨奏會中,馬友友與另一位多年的鋼琴拍擋史托(Kathryn Stott)合作。今次的曲目,份量有輕有重,最簡單的樂曲,更可以像是小孩考琴試的淺易技巧水平。馬友友在演奏會開首的幾首樂曲,皆為小品,而且中間全無分隔,像串連成一首曲一樣。這樣,杜絕了樂曲之間觀眾不停拍掌、也讓兩位演奏家更加專注。馬友友輕盈的弓法,在佛瑞(Faure)的搖籃曲(Berceuse)裏,輕鬆愉悅的氣息,非常優雅。而在德伏扎克(Dvorak)的《母親教我的歌》,他處裏如歌的層面上,如期的相當動人。

而在一首他多年前曾灌錄的巴西新作品──阿薩德(Sérgio Assad)所寫的《小男孩》(Menino)裏,除了歌唱性的掌握以外,乾淨俐落而輕鬆的弓法,亦同樣重要。馬友友的演繹還是賞心樂事。而布蘭加(Nadia Boulanger)的《詩歌》(Cantique),本為一首更少為人知的聲樂作品。首次聽到他演奏這首樂曲,演繹上相當漂亮。而在佛瑞的另一小品《蝴蝶》(Papillon) ,又一考驗輕巧弓法和抒情性的樂曲,在靈活的層面上,馬友友依然寶刀未老,輕鬆、容易、準確、而且有趣味。

上半場最後一首蕭斯達高維契(Shostakovich)的《D小調大提琴與鋼琴奏鳴曲》(作品40),反而最令人感到驚喜。史托的鋼琴伴奏更加感人而且技巧水平完美,亦展現出她自己的獨立性。馬友友演繹出一個冷靜的氛圍,雖然氣場較小,可是每個樂章都演奏得精緻而深刻。但總括而言,整個上半場,馬友友在轉把位時,非常刻意地製造滑音,似乎頗為不悅耳,也不覺得在樂句中為所必要,而他的音量相對地亦較小。

下半場帕特(Arvo Pärt)所寫的《鏡中鏡》(Spiegel im Spiegel)為一首技巧簡易的作品,但那份簡單、純樸、寧靜的氛圍和長音的控制,確是對音樂家的一大考驗。馬友友與史托,演繹的音色與意境,令人感動。不過,在期待已久的法朗克(Franck)《A大調奏鳴曲》裏,馬友友整晚頗為柔弱的琴音,在此不但奏不出本來的法式意念,更經常被史托較強勁的伴奏所掩蓋。這首作品改編給大提琴,本來就較難奏出味道。馬友友在第三樂章開始,用上過重的力量與史托抗衡,更破壞了音樂的美感。一對合作多年的拍檔,默契失準如此,實在令人大跌眼鏡。

而且,大概他倆依然想杜絕觀眾胡亂拍掌,在整首奏鳴曲中的樂章之間,亦少有停頓位置,亦確實對兩人的音樂思維準備有所影響。在加奏的兩首小品──艾爾加(Elgar)的《愛的敬禮》(Salut d’amour)及克賴斯勒(Kreisler)的《愛的憂傷》(Liebeslied)裏,馬友友的琴音卻演繹出兩首作品的優雅和灰色情懷,史托的伴奏在平衡和扶持上,亦有很好的表現。

感動而迷醉的《大提琴協奏曲》

兩日後,馬友友與香港管弦樂團及音樂總監梵志登(Jaap van Zweden)則演出德伏扎克(Dvorak)氣勢磅礡的《B小調大提琴協奏曲》。樂團首先演奏貝多芬(Beethoven)的《蕾奧諾拉》第三序曲(Leonore Overture no. 3)及較少機會在香港舞台上聽到的柴可夫斯基(Tchaikovsky)的《意大利隨想曲》(Capriccio Italien)。

梵志登與團員在這兩首樂曲的表現,無論技巧和演繹都極令人滿意。在序曲裏,整體的平衡、濃厚及灑脫的樂句演繹,梵志登對團員的提示相當理想。而他掌握木管與弦樂的融合方面,效果亦十分漂亮。小提琴組的果斷,不失古典而莊嚴的感覺,聲音更是動聽。長笛聯合首席盧偉歐(Olivier Nowak)甜美而靈巧的演奏,成為一個亮點。

而在《意大利隨想曲》裏,前後兩種不同情緒的表現,感染力亦相當強。小提琴組仿如出自同一個小提琴的齊整度與氣場,水平的確極之優秀,敲擊樂組對樂曲氣氛的塑造,可謂整個樂團中最出眾。唯獨是,個人認為在第二部分中,不同段落的留白位太分明,若能夠緊密一點的話,整個氛圍將會更為完整和有趣。但是,每個聲部的合作,所演奏出的喧鬧愉快感覺,已經超越了純粹演奏的技巧範疇。

對於馬友友演奏德伏扎克的《大提琴協奏曲》,當他1986年首次推出錄音時,筆者是搶着去買回家欣賞的。當時,對於他在整個德伏扎克作品專輯中,其精雕細琢、小心翼翼的演繹,一直相當失望。直到90年代,筆者在電台廣播中,聽到他在捷克演奏德伏扎克作品的現場錄音,才發現他突然好像「叮」一聲開竅了。今次,梵志登與團員塑造的《大提琴協奏曲》,整個氛圍與風格,都與德伏扎克音樂的端正、廣闊而開揚的味道完全脗合;在高歌的樂段,更是令人感動而迷醉。梵志登對於背底和聲及凌駕在上面的獨奏組別,特別是木管組的每個樂師,讓團員奏出自己的心底話,與馬友友產生互動的重奏對答效果,這在第二樂章最為出色而感人。

座位的嚴重敗筆

馬友友本來已不強的音量,更被他自己坐進靠近樂團的小提琴聲部裏的嚴重敗筆,而產生難以彌補的結果。一般獨奏家在舞台上所處的位置,卻被一個由台邊打直伸向第二小提琴組位置的咪高峰,完全霸佔。馬友友變成了在弦樂聲部中,隱約殘存的一個拉獨奏聲部的團員!偶然,會聽到馬友友有輕微的音準問題,但以這個音量去演繹德伏扎克這首協奏曲,顯然奏不出應有的氣質與氣概,完全浪費了背後樂團的悉心合奏。大提琴的獨奏聲,經常淹沒於樂團之中,但以指揮與團員奏出漂亮的樂音、及優秀的平衡而言,根本不可能或不應該去將就獨奏者嚴重不足的音量。不過,在歌唱旋律段落,馬友友傲骨的心靈演奏,還是遠遠超出了筆者的預期。

又或許,馬友友近年多以拉奏無伴奏樂曲、或以小組型式,輔以揚聲器播放的演出,大概早已廢掉了他鍊歷得來,對於場地中演奏音量的靈敏反應。在加奏的兩首作品–根據「港樂」的資料是美國黑人靈歌Nobody knows the trouble I’ve seen及他在疫情期間網上熱播的、改編自德伏扎克《第九交響曲》第二樂章的主題《念故鄉》(Going Home)。兩首作品都與《大提琴協奏曲》的背景有淵源。馬友友在無伴奏下,清澈柔潤的琴音,演奏極之動人;尤其在《念故鄉》中,平靜而感人的演奏,孤淒深情無與倫比。

後記

在兩場音樂會演出之間,馬友友亦出席了香港中文大學舉辦的馬友友與學生對談的講座,分享他與中大的淵源、人生的成長文化衝突、家庭、人及提醒學生在職業面前,對人的關注。以他自己為例,他自40歲左右就有所頓悟,對人類在社會上的定位,有了新的想法,從而借助音樂,去串聯起人與人之間的脈搏。最出其不意的一句話,竟然是他揚言,隨着自己的年齡增長,他所處的「世界」將會愈來愈細小。這倒是道出每個人身邊,都一定會發生的事實。

而馬友友不斷所說的人文觀念,其實已在兩場音樂會中,做了一個令香港人應該反思和內疚的實驗結果。兩場音樂會裏,都有廣播說明任何時段不可拍照。最後得知,這原來是出於馬友友自己的要求。可是,兩場演出裏,觀眾卻完全處於失控的瘋狂狀態,不但不聽指示及場地職員的阻止,全民拍照,更甚的,更在演出時偷拍,當中還不乏音樂界有名的人士。人與人之間的尊重,莫過於順應當事人的意願。反之就是,你說不要這樣喔?我就是要強行來!

透過這一個小小實驗,一次如是、兩次如是,大家應該明白,馬友友所提倡的人文科學,大概只會隨着時針跳動,而繼續走下坡。我們這個年齡層,都已不是看着「神童」馬友友長大的。只能聞說他自小拉奏巴赫的《無伴奏組曲奏鳴曲》。技驚四座的是,馬友友與學生對話坐了整整一個小時,隨手拿起大提琴,毫無熱身的情況下,就已經能夠演奏出上得台、見得人的《第一組曲》的《前奏曲》。他揚言,希望聽眾聽完他的演奏,能夠記得住一些東西,而不是聽完就什麼也忘掉。如果這依然是他的人生目標的話,那大概他還有非常長遠的路還要走!

註:作者評論的為2023年11月6日及11月8日分別於香港文化中心音樂廳上演的「馬友友與嘉芙蓮‧史托大提琴演奏會」及「馬友友與港樂」節目。