編按:公民實踐培育基金於2017年2月25日舉辦名為「領導才能ABC」論壇,講者包括自由黨榮譽主席田北俊、前大律師公會主席石永泰資深大律師和拔萃男書院校長鄭基恩,三位以自身經驗分享領袖所需條件,以下為石永泰的演講摘要:

今天的講題就是「如何在阿爺的關懷下領導專業和學生才能」,不要認為這個講題很政治化,而是如今香港任何一個範疇之中,你都不能夠避開「阿爺」的關懷。阿爺說:「 我們不是干預,不是壓力,而是關懷。」沒錯,重點是我們任何一個範疇都不能夠逃避到與阿爺有關。

我想跟大家說的第一件事就是阿爺的存在是與任何人都有關。《男拔國事學會宣揚港獨》是《蘋果日報》10月尾的一個報道,有些人很有興趣知道男拔的當事人對於有學生組織國事學會討論港獨有何反應。副校長的回應指「給學生一個平台討論一下,小朋友三分鐘熱度,討論完一番,讓他們了解一下。等公眾回應,家長回應,其他舊生意見,也是一個學習的過程。」這個是男拔一向的取態。後來有一次明報訪問我,我就認為有些事情沒有必要炒作,你無緣無故說你成為了港獨之父有何用呢?男拔的副校長就有這樣的識見,有些學生討論,討論後他們就會處理。這件事證明到我們整天將教育形容得很清高,整天說我們不用去理會政治。但其實處理任何事件,就算是教育當局,只要有一定程度的政治敏感度,也會懂得去考慮,去處理一些與阿爺有關的事。

大律師公會與阿爺的關係

有些人常打著「我不理政治」這些論調,其實都是自欺欺人的說話。你可能不會主動談及政治,但你不可能不理解現今社會做的任何事都會有人用政治的眼光去看。很多人認識我是因為我是前大律師公會主席,但很少人留意前兩任的主席都是外國人。一位是Russell Coleman(高浩文)另一位就是Kumar Ramanathan(林孟達)。有一篇信報的文章就談及過這個現象,指華人律師不做主席有因,指大律師公會於回歸前的表現出色,但近年就表現低調。而這些低調表現就與外國人擔當主席有關。

大律師公會不怕沒有人才,而是怕中聯辦。上有高浩文,表現不俗,但曝光率下跌。為什麼呢,就是因為大律師公會怕了中聯辦的熱情。之後《信報》就說「例如邀請返回內地呀,建立左關係。人心肉造,要批評就多一分考慮。中國人就所謂人情讓三分,只要有中聯辦的熱情款待,就無華人出任公會主席。相反外國人就可以少理這一套。」後來說「用英語講法律難免隔左一層,令人覺得公會越來越低調。」這篇篇文章出版後我就仔細想了一下,其實不然。我們在找主席人選時沒有考慮到阿爺的招呼,只是湊巧那年找到的那個人不是中國人。但其實這篇報導反映了很多人對專業團體領導層的既定看法。

我不能代表其他的專業團體說話,但我可以分享一下我當主席的時候與內地中聯辦的一些交往,或是沒有交往,或是如何處理與內地的關係。

第一點,在現今你當專業團體的領導,你是不能避免接觸內地的。你的取態相當重要,你不能武裝自己。因為你始終是一個組織的領袖,內地始終是香港的宗主國,這些是基本的禮貌、禮儀。與內地有交往亦不等於「擦鞋」。好多人說「你入中聯辦?」就好像要你的命。民主黨進去吃過一次飯,被拍過一次照,就好像要了他們的命。那麼我們有沒有去過中聯辦呢?有。有沒有去過外交部呢?有。其實只要你定位夠好,就沒有人敢去批評你投共。坦白說,你當香港大律師公會主席,領導一個團體,你要與很多不同地方的人交往。你要去國際會議,世界大律師論壇諸如此類。一個國際的組織不可能獨怕別人的話而避免與內地有一定程度的交往,這件事你清楚是沒有可能辦到的。

那會唔會有好多職業,專業,因為需要阿爺的經濟幫助,而怕了發聲,違背自己的良心,說一些不太對的說話呢?香港大律師這個行業大家都會知道,他們做的事是地域性的。我們比較少受到內地因素影響。個別的成員可能會接大陸的案件,但起碼你是香港出身的。整體來說我們不太依靠大陸的經濟。所以你可以封殺某些大律師,但你不能封殺整個大律師行業。

練乙錚在2014年有篇文章談過,「現代資本靠什麼?靠專業服務。這一塊也是要拿下的,而且不太難,特別是那些有在大陸伸展空間的服務行 業,如事務律師行業等。當一個專業服務機構的收益愈來愈大的一部分來自大陸,機構及其中主要成員的政治潛力就成為北京可收割之物。大家想起最近的若干事例,這點就特別深刻(反過來說,那些不易離地的行業,如教育服務、大律師服務、小零售服務等,北京要作政治收割就不太容易)。」首先說到行業的特質較難有經濟上的壓力而去操控。那麼我們與內地交往是為了什麼呢?我們會簽署備忘錄,有業務交流,有禮貌的交流。很多人打從2003,2004年開始覺得我們是一個政治組織,但我們希望表達到我們是一個專業組織。

另外我們與內地也會有一些軟性,較高層次的交往,解釋中港法治觀念的不同。中港法治觀念的不同是大家不太願意去面對的一件事,好多時候阿爺跟我們講法治就好像要教我們什麼是法治。但其實我們的法治觀念有很大的不同。好多人要我們不要突顯這些不同,但如果我們不了解這些不同,又怎能夠避免墮入語言的圈套呢?所以很多時候我與內地的同學交往,我們是會用不同的方法。食飯的時候談,聊天的時候談,唱歌的時候也會談,例如唱《血染的風采》。中港法治觀念於我而言,我們是可以扮演一個很重要的角色。

說法治與政治無關是自欺欺人

很多人整天都說法律與政治要分開,某程度上是的。法官判案就不會考慮政治的傾向。但如果我們整天說法律與政治無關,或者說法治與政治無關呢,就是自欺欺人。因為法治精神這個概念本身已經是一個政治的理念。不同的政治體系之下的人,他們所說的法治精神,是兩樣不同的概念。我們可以看一看這位南非著名的御用大律師Sir Sydney Kentridge所說的話,內容大意就是,法治精神是所謂高度文明地方的一個產物,什麼是高度文明的地方呢?就是有一個所謂代表制的政府,個人權利受尊重,而政府權力受限制的一個地方,Rule of Law就是民主地區的產物。

大陸跟我們說不要講政治,講法治不要講政治,但其實大陸眼中法治也是政治的一種。最近,最高人民法院的法官周強曾經說過,要對西方司法獨立這些錯誤觀念亮出紅劍。之後就有一連串跟進的最高人民法院博客文章,所以這個是官方的說法。他們說「中方與西方的政治組織完全不相乎。三權分立意味著取消黨的領導,不可能在中國共產黨領導下建立三權分立。這個課題根本不是一個法學課題,而是一個政治學的課題。」所以說法治精神、三權分立這一類討論,反映了那個地方的政治體制。你談法治不談政治根本就是「綁起隻手同人討論」,就是一個不平等的對話,因為內地將法律與政治混為一談。如果我們跟內地談法治,我們是在討論Black Letter Law,即是所謂白紙黑字的法律,我們只不過是法律技術人員,所以我們與內地交往時會介紹一點書給他們,希望他們可以吸收。

香港信奉的是什麼法治精神呢?我們不停要向公眾教育這一點。梁振英的法治精神是什麼呢?他說「香港是法治社會,依法守法,依法執法。」這個是梁振英的法治理念。習近平的法治理念是什麼呢?就是「有法必依,而執法必嚴,違法必究。」但香港的法治精神是否真的是有法必依呢?犯左法就是違反法治嗎?例如有人試過違例泊車,那是否代表你不尊重法治呢?違法必究,執法必嚴,法治精神不一定是定罪定得嚴,因為要視乎罪行的嚴重性,所以不一定必嚴。違法必究,是否必然呢?胡仙案有證據,但因為檢控守則說因為公眾利益,所以就不檢控了,所以違法都不一定是必究。所以這三個說法,都不符合我們的法治精神。之後,「我們的政法隊伍主流是好的,是一支聽黨指揮、服務人民、能打硬仗、不怕犧牲的隊伍」,所以習近平主席眼中的法治精神是要聽黨指揮,不怕犠牲,為它死的。整個意境來說,內地的法治觀是要要嚴的,重調自己的權力的。港式的法治是怎樣的呢?Lord Bingham的書《Rule of Law》有八個元素,我不仔細和大家說。其實他說的主要是程序的公義。法律要清晰,大家要平等,不可以選擇性地執法、司法獨立諸如此類。就沒有說過嚴打執法。前首席法官李國能都談過法治的重要性;沒有一個人民在法律之上,法律面前人人平等,司法獨立,保障人權。這些都是西方與香港信奉的法治精神。香港與內地不同的法治精神就是這些。大家要知道我們要拿捏得好清楚。我們有一個使命要向內地說,要向香港人說。其實共產黨也明白這些概念。

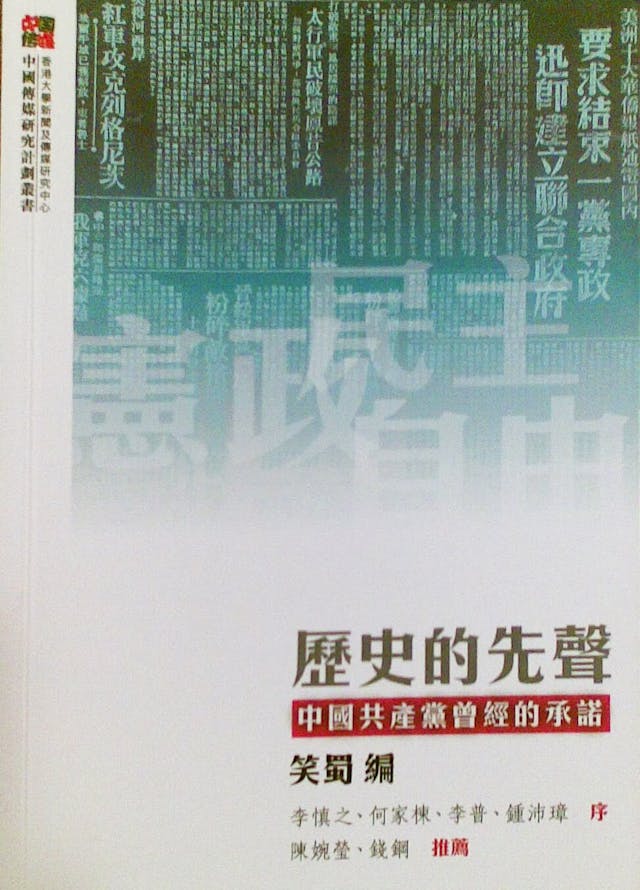

歷史的先聲 內地的擦邊球

有一本書叫《歷史的先聲》,談到中國解放前共產黨曾經在不同的地區作出宣傳時寫的文章。第一句,「人們一般對法治往往有所誤解,因為法治之力只要求人民守法」,「法治與非法治之分不在法律之有無,在乎民主公義」好像現今「黃絲」、「廢青」說的話。當年共產黨未有權時說的這些話,而這本書在內地已經被禁。

最近,中國最高人民法院的一個法官何帆說:「特朗普違反了司法獨立的原則,還說攻擊法官的人是法治公敵。哪怕你掌控三軍腳踩核彈,也是尊嚴掃地,與惡棍無異!」即是說如果你官司敗訴而去罵法官,就是惡棍。《香港01》也有報導寫:美國按照「三權分立,和和氣氣」的政治規矩,總統對法院判決哪怕「恨到牙癢」,也只能「憋到內傷」,「不但不敢公開吐槽,更不會把矛頭對準法官」。其實內地也有一定人明白的,可能就叫擦邊球。即是不夠膽特別說內地的事情,藉著說外國的事情,去反映他們一些人某種的感受。

很多人會說「其實你與內地說這麼多,究竟有沒有用?」坦白說,我真的不太清楚。因為你不知道內地明白的人有多少。出版文章的人,《人民日報》、《環球時報》全都是最激進的。可能有相反意見的已經不能出版。所以我們是不知道的。但我認為,你說比不說好。你說完之後他回去如何開花結果是他的事情。很多人說內地的法制始終會健全。怎會健全呢?你不跟他講解,又怎會健全呢?有好多人是明白的,甚至比我們更激進。

主席是大律師公會的公眾面孔

另外一樣關於大律師領導的挑戰是什麼呢?就是對一些公益與法治的議題發聲。對這些議題發聲呢,是考政治智慧的。因為大律師公會那麼多年累積很多公信力。我們要確保我們的公信力不會被人動搖。因為現今世代很多人跟你講道理不成,就會抽你後腿說你政治偏頗。很多時候就說我們是公民黨B隊,我們就不斷明示暗示公開地說我們不是公民黨B隊,我們整天與公民黨有爭執。雖然很多時候泛民朋友都希望我們在不同時候發言。阿爺有沒有來電呢?是沒有的。但我做領導的時候就記得,前人種下的公信力就在我手中,我就是大律師公會的public face(公眾面孔)。坦白說,日常的運作,沒有主席也不會受到影響。但很多時候站出來大家就是看你代表什麼價值。有時候面對對傳媒要特別小心,人也是感情的動物,你對任何事物都有自己的感覺,你會有自己的政治見解,但是你要控制對某一些人的感覺。例如這個人很醜,但你要將覺得這個人醜跟你覺得法治角度上他做的事的對錯分開來看。好多人就說大律師公會說的話政治化,但我剛才,法治精神就是一個政治理念。所以有時候你說的話少不免被一些人扭曲你,指你政治化。怎樣可以避免指你政治偏頗呢?如果有人扭曲你的話,你就要站出來為每一隻字辯護,說明為何你要為這件事情發聲,為什麼那件事發生的時候,我們比較沒有側重。只要你過到自己的心理關口,他人要抹黑你就比較困難。

舉一個真實的例子,作為一個專業的領導,怎樣避免他人說你偏頗,以及維持一個專業的形象。最近有很多人罵法官,關於撐警的事件就有很多人醜化法官等等。星島日報前兩天就有一份齊秀峰的作品(當然這是筆名),他就說「誰傾側了法治的天秤」等等,然後就說大律師公會要公道。他就說最近兩三年仍未受過困難等等,中間就提及大律師公會發出聲明,呼籲大家「不要辱罵法官」是態度正確,但現在有言論自由,批評一下他們也並無不可。然而,若然真的要維護法紀而不可偏幫某一方,當初有人呼籲違法佔中的時候,大律師公會的取態又如何?是否有嚴厲斥責可能有違法人士?有人襲警時,大律師公會又是站在哪一方? 所以我們就算看似斥責這一邊的時候,其實有沒有斥責另一邊呢?所以作為領導,就要隨時記得自己說過什麼說話,知道自己可以逐句逐句出來解釋。

可能作者沒有看過大律師公會以前寫過的東西,但如果你對得住自己,你就可以再拿出來,解釋給寫東西的人看。那麼我們就逐句句子看。首先要講「維護法紀」,其實很多人對法治的誤會就是「法治即是法紀」。其實坦白而言,「法治」這兩字是很難發音的,其實這兩字在中文而言,很多人誤會成為維護法紀、維持治安,他們對法治精神的看法正停留於Law and Order的層面。但是Law and Order是每處也有的,最野蠻的地方也有。但法治精神不是這一種東西。當日我們有否襲警,或者暴亂有否發聲呢?2016年2月,即是剛剛擲磚頭的旺角事件之後,也有人斥罵法官。當時,這是我的繼任人譚允芝做主席的時候我寫的,不過我也有跟的,「本會絕對不認同近日發生的動亂事件,也希望犯罪者受到應得的法律制裁,然而……」然後就說不應該去責罵法官。如果你要強行找東西說的話,「雖然你說不認同,但為何你不幫忙譴責擲磚頭,為何你不為我們幫警察?」但是幫警察不是我們的職責,我們不是警員佐級協會。

公會對政治敏感事件的處理手法

我們談法治,我們談司法獨立,我們是談這個角度的東西。每一範疇也有不同的人去負責,所以我們有沒有說過我們不認同呢?其實是有的。如果每當有人犯法我們就出一篇聲明,那我們豈不是很忙?曾健超淋東西一篇、七警打人又一篇、朱經緯打人又一篇,這裏出一篇,那裏出一篇,到時候講得太多便不矜貴了。而且這些也不關我們事的。每日也有人犯法,但犯法和法治是兩回事,大家要記得,治安、法紀和法治精神,這些東西現在講一大輪,還有很多人不知道。然後他就說,佔中有沒有講過話。說回來,當時警察是講「真公義,還法治,撐警察」這樣就證明警察眼中,法治就是治安。

這裏有沒有人去過撐警察會?沒有,完全接觸不到。有沒有人看《香港G報》?(場內一、兩人舉手)有,很好。我其實很渴望周融找我做訪問,但沒有人找我去講,大家完全覺得是圍爐取暖,這樣是非常不健康。不過不要緊,慢慢講,其實我也很希望《港人港地》會找我去接受訪問。話說回來,佔中我們有沒有發言呢?這個好像平反,但正正就在於你是一個領導,你要說一些話去維護自己和自己的會。9月28日,我們說過催淚彈,我們馬上出的。10月8日,公民抗命,我們有沒有人說話呢?有的。我們說過「你們不要以為公民抗命是一個辯護的理由,你們犯了法就是犯了法,法治不會因為你們的政治理想而作出凌駕的裁決的。」有人又會罵我們,為何你要講別人違法佔中啊?違法佔中是否正當的、可辯解的?其實是一個政治的東西。你說公民抗命,本來如果你看書,公民抗命有沒有犯法呢?有,你要受懲罰。但是公民抗命是否一個可接受用來爭取政治理念的方法,這是一個政治議題,而且非常具爭議。

有些地方的人認為,犯法就是不對,所以大陸的眼中,違法佔中就是不對的,你用「違法」二字就可以定罪了。一說違法,什麼理念也管不了。你看看現在的人寫文章,看看他們如何寫佔中事件,你看見違法二字已經可以知道他們是什麼顏色。一個概念就是,違法就是不行。另一個理念,公民抗命有時也許是有用的,否則Selma(港譯:馬丁·路德·金──夢想之路)這套電影就會被禁。

所以我們說「概念極具爭議性,看法極大分歧。」如果我們(大律師公會)要落注決定哪一個概念我們接納,這樣便真的是政治了。這和法治沒有太大關係。我們有多一個取態就是,即使我們接受也好,也是有限制的。The Lord Hoffmann賀輔明法官說明公民抗命要有原則,不可以影響他人,構成不便,我們就是如此斟酌,你要想一想如何平衡兩邊。如果你一致譴責他人,他們就會反過來說:你幫助極權政府。我們承認這是有可以爭辯的餘地。賀輔明也有說其實有限制的。 但當日的同學可能已經超越了這個限制。吳靄儀可能不同意。

話說回來,我們並不是要責罵公民抗命的概念,而是公民抗命是有一個限制的。如果你連這個限制也超越的話,便真的難以認同你了。這便是我們的取態。有時候作為領導要有同理心,你要令一些可能認為你在批評他的人,認為你在明白他的理念,而不是一開始便互相對抗。要讓他們覺得:就算他罵我,他也是有它的原因。例如以Hoffmann來說,他也是一個理性的人,大家也會留一個餘地,覺得:Hoffmann也是這樣說。這是我們的第二篇。我們是曾經對公民抗命有發言的。

身為主席如何應對傳媒?

第三篇就是關於不服從禁制令。不服從禁制令就是關於後來衝擊等等發生的時候出現的。我們的出發點並不是衝擊立法會,因為當時法治概念就是對於法庭的尊重,所以整篇文章就是關於對法庭命令的尊重。而我們是否沒有發言,是否幫助學生,是否「死黃絲」呢?其實並不然。這篇文章公開之後,我們是被罵得不留餘地。《錯誤理解法治的大律師公會》,文章作者謝連忠,他就是扭曲我們的概念,然後來罵我們。《信報》這位叫做文偉恩的朋友,就說我們避重就輕。但是我們說這些東西並不是為了秋後算帳。而是當你回過頭看,你事後拿出來算帳,我依然每一句都能夠解釋,「過得自己一關」所以我們可以解釋到,從專業和法治精神的角度向公眾解釋,公眾能否明白也沒辦法。而且這個時勢的傳媒,我們說是嗜血的傳媒,我盡量是不扑咪的,因為這個時勢下一扑咪,說了什麼便是口同鼻拗。所以2013至2015年我做領導的時候,這段時間我主要是向傳媒拒絕個人訪問,除了最初兩三個月之外。因為現在所有東西都是白紙黑字的正式記錄,大家可以之後再看。

我想講學生都需要知道同學的領導學生會,現在給予人一種好像過激的感覺。我有一個香港大學的學員對我說過,他的姨媽姑姐吃飯的時候會問他:幾時去擲磚頭?戴耀廷是不是很激進的?其實很多的同學也不是這樣的,但是,剛才我所講你的領導,你地方的public face影響甚深。所以我只能夠向那些同學說有時候未必要去得那麼激進,而且你要說服的是大部分中間的人,有些人你說服不了的,你如何激動也沒有用。但中間那些你認為可以說服到的人,你用這些如此激進的角度的話,你反而會異化了自己。

最後我想給一些驚喜給詹德隆,做學生領導無須讓自己像個憤怒青年,有時候可以輕鬆一下,做回一些詹德隆當年做的事。螢幕上就是當年Miss HKU選舉的時候,其實這個社會氣氛是可以輕鬆一點的,多謝各位!