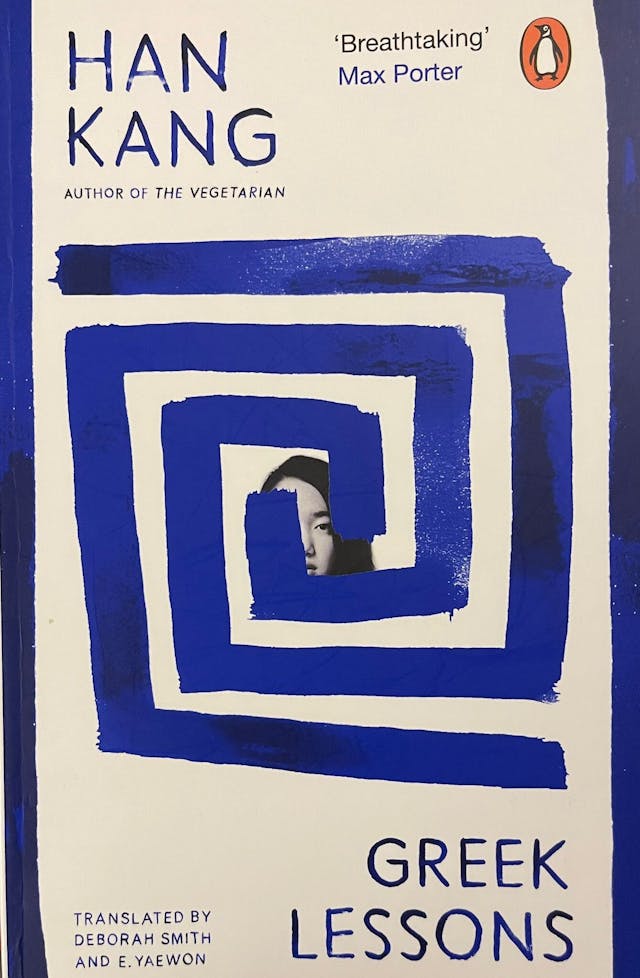

憑《素食者》獲得2024年諾貝爾文學獎的南韓作家韓江,在她2024年出版的《希臘課堂》(《Greek Lessons》),提及阿根廷作家波赫士(Borges)死前立下的遺言:波赫士要求在他的墓誌銘刻上一句「他把劍放在光滑的金屬中間」。

希臘·語言

有研究波赫士的學者指出,只有用「鋒利的劍」才能打開波赫士的作品內涵。老年波赫士雙目失明,再看不見這個世界,但他心裏明白,他的作品更能洞悉人間煙火。

《希臘課堂》的男老師一如波赫士,也是失明人士,由他來教授希臘文,看似困難重重。他的亞裔學生(南韓女子)有口難言,卻喜歡學習外語。這樣的奇怪組合,讓韓江寫出一個既抽象,又具詩意的作品來。

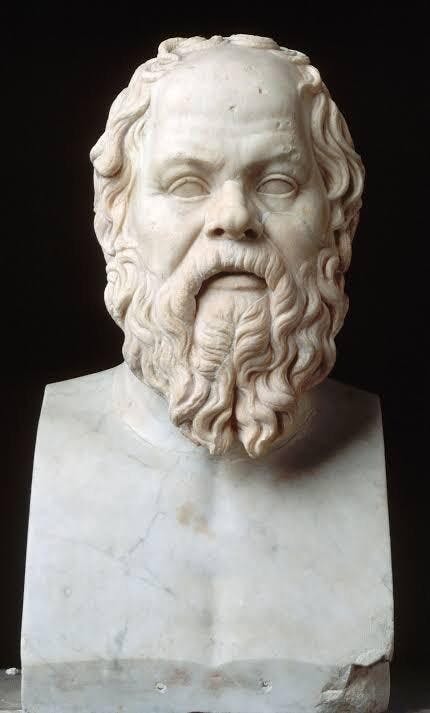

希臘語文的兩個動詞「to suffer」(受苦)、「to learn」(學習),對哲學家蘇格拉底來說語義相近:「學習就是受折磨、受苦」。

老師說:「歐洲人士覺得古希臘文難學,就像南韓年輕一代覺得古典中文不好學習。」「就像中文這個『呼』字,多重解讀,不好懂。」

「He killed himself」(他殺死自己),在希臘文沒有「himself」的,該怎樣來寫這一句?

詩的語言魅力不可擋。書中有這一句:「If snow is the silence that falls from the sky, perhaps rain is an endless sentence.」

「倘若雪,無言從天降下來,或許雨,就是沒完結的句子。」

這一句,韓江用韓文來寫,會怎樣寫呢?用希臘文可以寫出來麼?

壓抑·解脫

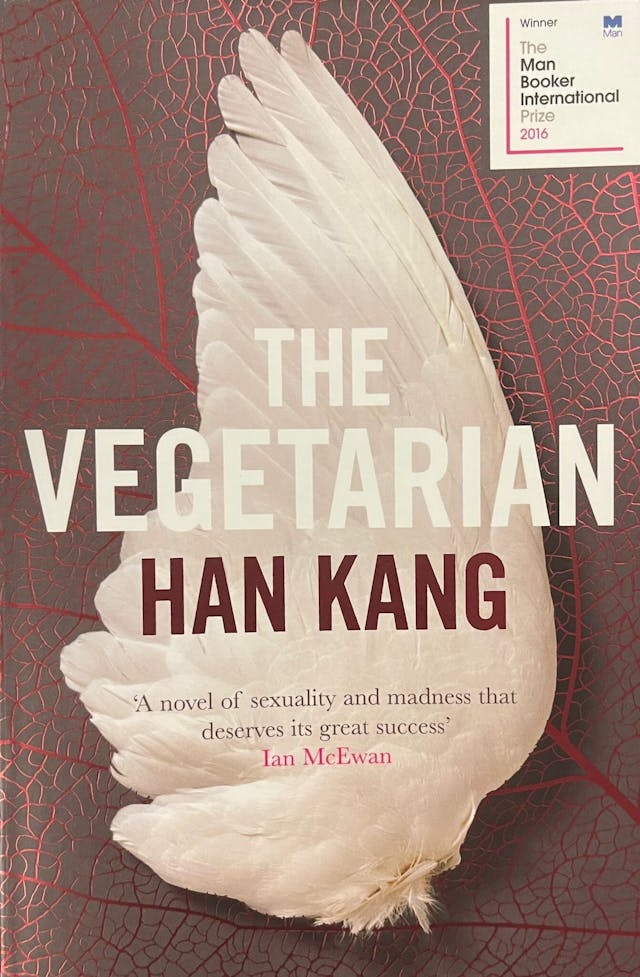

韓江憑《素食者》(《The Vegetarian》)獲得2016年的布克獎(International Booker Prize)。作家探討南韓女性在父權社會備受壓抑的實況,筆觸尖銳,直指人心。

《素食者》的女主角樣貌平凡,個性溫馴,典型的韓國家庭主婦。平日不愛應酬,難得有機會與丈夫出外,參加公司高層飯局,卻因為這時候的她已經成為素食者,一頓飯下來,成為一次不愉快經驗。丈夫因為妻子在飯局上的表現,覺得「沒臉」,妻子覺得「沒趣」,日後她變得更膽怯,與人相處拒人於千里之外了。

女子對丈夫說:「我發了個夢。」這個夢促使她成為素食者。坐言起行,女子把冰箱內的肉食、鮮奶、雞蛋都拋棄。丈夫起初以為妻子是為了健康理由,才變成素食者。但妻子一向身體狀況尚好,就是瘦了點,身材苗條,沒理由為了減肥而吃素。

女子還有一個習慣,就是不肯戴胸圍。出外穿上薄衣,很容易就會露出兩點來,女子不覺得有什麼問題,倒是丈夫覺得有點不舒服了。

女子的「夢想」成真,成為素食者。按理這是她的個人選擇,該受到尊重。丈夫並不贊同她素食,正如他覺得妻子出外應戴胸圍,但反對無效,他也只好接受。

倒是女子的父親覺得女兒只吃素會營養不良,有損健康。遂出現了這惡心一幕:父親強行逼女兒吃肉,遭到反抗,竟當眾掌摑女兒,逼她就犯。這樣的父親,這麼的不講理,毫不尊重女兒(已成年,已為人妻)生活取向,在南韓這個現代社會,不屬個別事件。仍然有這樣的上一代人,覺得父母管教年長女兒天經地義。

詩的語言

「當我們坐在空無一人(只有我們兩人)的課室,等待上課,我有時覺得我們已經在傾談了(即使我們沒有說話)。」

這就是透過文字帶出來的效果。「我們不用交談,已經有溝通了。」即使沉默,也可以與對方溝通的。

韓江的《Greek Lessons》,說的不只是學習古希臘文,對現代年輕一代人(南韓人)來說,學古希臘文就像學古典中文(漢字),是困難重重的。

在小說出現的女子,是一名對語言有認識、有感情之人。蘇格拉底說「學習就是受苦」的意思,這一點女子是明白的。在現今社會,已經沒有人/很少人學習看似沒有用的古希臘文,或學習拉丁文。問為什麼要學古希臘文,是沒意思的。

女子學古希臘文,不是為了閱讀原文的荷馬史詩、柏拉圖哲學,她對荷馬、柏拉圖沒有興趣。她就是要想學好這古舊語言,這就是她的學習動機了。

我們活着,做什麼都好,不一定要那麼功利的,不一定什麼都要問有沒有回報的。

詩的語言,有實用價值麼?用近乎詩的文字來表達內心感受,不是很好的活動麼?

「Language, by comparison, is an infinitely more physical way to touch」。我們說一句話,要動用到肺部、喉嚨、舌頭、嘴唇的振動。

我們寫一句詩,同樣要動用心思、想法、語言能力。一句詩就是一種感覺,一種想法的流動。

一本詩一樣的作品,就是對生命的詮釋。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。