每一天,我們總會從企業家、記者、政治人物,甚至是麻省理工學院的同事那裏聽聞,由於科技前所未有的進步,世界正不斷變得更為美好。瞧瞧你的新手機,看看那台最新的電動車,更別提還有新一代的社群媒體。或許再不用多久,科學進步就能根除癌症、解決全球暖化,甚至讓貧困就此消弭。

總有人告訴我們:當然,從不平等、污染到極端主義,世界上依舊存在各種問題,但這不過是為了迎接美好世界誕生前的陣痛期。科技發展的洪流是如此強大,就算想擋也擋不住,那又何必螳臂當車?最好的因應策略是要改變自己,把時間投資在學習未來會得到重視的技能。至於那些持續存在的問題,總會有聰明的企業家和科學家找到解方,例如更強大的機器人、足以媲美人類的人工智慧,以及任何其他所需的突破性科技。

大家其實心知肚明,比爾·蓋茲(Bill Gates)、伊隆·馬斯克(Elon Musk),甚至是史帝夫·賈伯斯(Steve Jobs)所承諾的美好未來,未必都能真正實現。然而,他們的科技樂觀主義已經感染整個世界,彷彿所有人都應該盡全力投入創新,總之先找出有效做法,至於衍生出的那些問題,大可以等之後再想辦法解決。

抵抗終將徒勞無功?

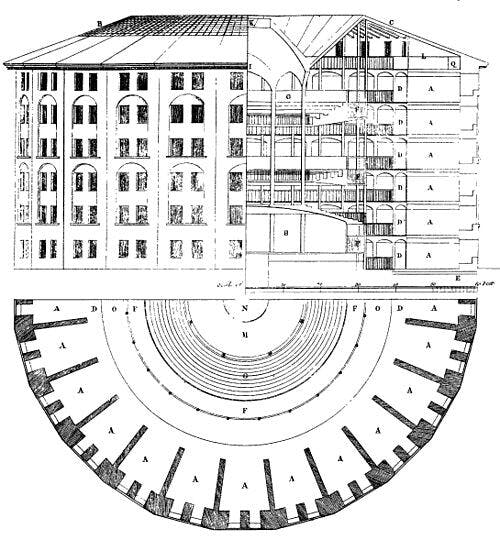

此情此景,在人類歷史上可說是屢見不鮮。一個生動的例子發生在1791年,傑瑞米·邊沁(Jeremy Bentham)提出圓形監獄(panopticon)的設計,認為透過圓形建築及適當的照明安排,就能讓囚犯無法有效觀察位於中央的監視者,製造出監視者無時無刻都在監視所有人的假象。理論上,這是一個非常有效且低成本的方式,能夠確保眾人維持良好的行為表現。

這個構想確實引起當時英國政府的注意,然而礙於資金不足,原型一直未能付諸實現。即便如此,圓形監獄還是牢牢抓住了現代人的想像力:在法國哲學家米歇爾·傅柯(Michel Foucault)看來,它是工業社會中壓迫性監控(oppressive surveillance)的象徵;在喬治·歐威爾(George Orwell)的小說《一九八四》中,它成為無所不在的社會控制手段;在漫威電影《星際異攻隊》(Guardians of the Galaxy)裏,它則是一種存在缺陷的設計,促成一場精采的巧妙越獄。

這種圓形建築被設計成監獄之前,原本是打算用做工廠。最初的構想源自邊沁的弟弟山繆·邊沁(Samuel Bentham),身為一名經驗豐富的海軍工程師,他當時在俄羅斯為格雷戈里·波坦金親王(Prince Grigory Potemkin)工作。弟弟山繆的構想,是要讓少數管理者有效管理大批勞工;而哥哥邊沁的貢獻,則在於將此原則擴展至許多不同類型的組織中。正如邊沁向一位朋友的解釋:「這種看起來再簡單不過的發明,卻能為學校、工廠、監獄,甚至醫院運作帶來極大效率。如果你能親眼目睹,肯定會大吃一驚……」

我們不難理解圓形監獄的優點(尤其如果你擔任的是管理職),當時的人自然也不會加以忽略。提升監控效率就能導致更為服從的行為,很容易讓人聯想到這個設計有助於提升社會整體利益。身為慈善主義者,邊沁一心期盼能夠提升社會效率,試圖幫助所有人獲得更大的幸福,至少他自己是這麼認為。如今,邊沁被視為功利主義(utilitarianism)哲學的創始人,核心理念是要促進社會中所有人的綜合福祉最大化;要是讓部分人受到些許壓迫,卻能讓少數人的福祉獲得大幅提升,對他們而言會是值得考慮的選項。

然而,圓形監獄設計所能促進的並不僅止於效率與公共利益。在工廠中實施有效監控,意味着不用提供更高的薪資或獎勵,就能讓勞工加倍努力地投入工作。

18世紀下半葉,工廠如雨後春筍般在英國迅速發展。儘管工廠並未急着採用圓形監獄設計,但運作方式往往和邊沁的構想如出一轍。紡織工廠大量承接過去由熟練織工所負責的工作,將生產流程劃分得更細,許多關鍵步驟則改由新機器來完成。工廠老闆雇用不具專業技術的工人(例如婦女和兒童),執行簡單且重複性的任務(像是拉下把手),每日工時高達14小時。他們對工人實施嚴密的監控,以防有人拖慢生產進度。他們支付的工資更是極其低廉。

嚴苛的工作條件、辛苦的工作內容,讓工人們抱怨連連。對許多人來說,最難忍受的是工廠設下的各種規定。一位織工在1834年時表示:「沒有人會想用動力織布機工作,大家都不喜歡這種機器,嘈雜的噪音簡直快把人逼瘋。何況還要被迫遵守一大堆規定,用手工織布機時完全不用這樣。」

新機器把勞工變成一個個渺小的齒輪。1835年4月,另一位織工在國會委員會上作證時說道:「我暗自下定決心,要是他們想發明機器來取代勞動力,那就去找鐵匠來操作那些機器吧。」

在邊沁看來,技術進步的價值根本無須多言,新技術能夠改善學校、工廠、監獄和醫院的運作,所有人都將共蒙其利。他口中華麗的辭藻、一身正式的服裝,配上一頂有趣的招牌草帽,走在現代矽谷街頭顯然格格不入,然而他的思想卻十分契合當今時尚。根據這樣的世界觀,新技術能夠擴展人類的能力,只要應用到整體經濟,就可以大幅提升效率與生產力。

至於18世紀的現代經濟學之父亞當·斯密(Adam Smith),如果讓他到現代擔任創投基金董事或為《福布斯》(Forbes)撰稿,同樣是毫無違和感。在他看來,更好的機器無疑能夠帶動薪資的提升:

技術進步帶來的自然結果,就是擁有更好的機器、更精熟的技術、更適切的分工,執行特定工作所需的勞動力數量會大幅減少;雖然隨着社會發展趨於繁榮,實際勞動力價格通常會大幅上揚……

不論如何,抵抗終將只會徒勞無功。與邊沁和亞當·斯密同時代的艾德蒙·柏克(Edmund Burke)更主張:「商業法則是自然法則,也就是上帝的法則」。

所以,你怎麼可以抗拒上帝的法則?你如何能抗拒技術進步的滾滾洪流?而且話說回來,你又為何要抗拒這些進步呢?

關鍵時刻

儘管社會上充斥着這類科技樂觀主義者,但只要回顧過去千年許許多多的新發明,就會發現技術進步所帶來的利益,往往未必能由所有人共享。

- 中世紀與現代初期農業有一系列的技術改良,包括犁變得更進步、輪耕制度變得更聰明、馬匹的使用更廣泛,加工廠也大有改進。但對於占人口近九成的農民來說,幾乎沒有帶來任何好處。

- 中世紀晚期歐洲船隻設計的進步,推動了越洋貿易的發展,並讓少數歐洲人取得巨額財富。然而正是這些船隻,讓數百萬人遭受奴役,他們被從非洲運往新世界,幾代人在壓迫制度之下勉強生存,留下的某些悲慘遺緒至今依舊揮之不去。

- 在英國工業革命早期,紡織工廠為少數人創造巨大財富,但在這將近100年的時間裏,並未使勞工收入稍有增加。反而正如那些織工的切身體會,無論是在工廠或是擁擠的城市裏,都出現工時延長、工作條件惡劣的情況。

- 軋棉機是一項革命性的創新,大幅提升棉花產量,也讓美國成為全球最大的棉花出口國。但正是這項發明,使棉田在美國南部擴張,也讓凶殘的奴隸制度愈演愈烈。

- 19世紀末,德國化學家弗里茨·哈伯(Fritz Haber)研發出人造化肥,使得農業產量大增。但之後,哈伯與其他科學家用同樣的概念設計出化學武器,讓數十萬人在第一次世界大戰或死或傷。

- 我們在本書後半段就會談到,資訊技術在過去幾十年間出現驚人的進展,讓一小群企業家與商業巨賈財源滾滾,但諸多未受大學教育的美國人就這樣被拋在後方,只能眼睜睜看着實質收入節節下滑。

讀到這裏,一些讀者可能會提出異議:難道我們最終沒有因工業化而蒙受巨大利益嗎?過去的人只能用艱苦勞動換取微薄工資、經常挨餓甚至因而死亡,隨着生產商品與服務方式的進步,難道我們現在不是過得更加繁榮與富足嗎?

沒錯,與祖先相比,現代人的生活確實大有進步。我們過得更健康、更長壽,擁有幾百年前人們根本無法想像的舒適生活,即使是西方世界的貧困人口,生活水準也比3個世紀前高出許多。科學與技術的進步,確實是今日榮景的關鍵之一,更是創造未來人類共同福祉的基石。然而,現今所有人得以共享繁榮的生活,並非是只靠技術進步就保證會自然出現的結果。唯有當技術進步的方向及社會收益的分配方式不再牢牢掌控在少數精英手中,才有可能真正實現共享繁榮(shared prosperity)。我們之所以能夠因技術進步而受益,是許多前輩努力推動的結果。正如18世紀作家暨改革者約翰·塞爾沃爾(John Thelwall)所意識到的那樣,當勞工集結在工廠與城市時,就更容易基於共同利益而團結起來,要求將經濟成長帶來的利益做更公平的分配:

事實上,無論是壟斷、又或是資本醜惡地積攢在少數人手中,這些現象如同那些並非絕對致命的疾病,在看似極其嚴重的表象下,本身即蘊藏着治癒的種子。從本質上來看,人類是一種需要彼此溝通交流的社會性動物,總是樂於分享自己所擁有的那些知識,並渴望在機會來臨時盡可能累積財富。所以,無論是基於什麼原因讓人們聚在一起,儘管群聚可能衍生出一些不好的習氣與行為,但終究有益於知識的傳播,有助於促進人類的自由。因此,每個大型作坊或工廠都算是一個小型政治社會,任何國會法案都無法使之噤聲,任何政府舉措也無法將之驅散。

選戰競爭、工會興起,以及維護勞工權利的相關立法,改變了19世紀英國的生產與薪資設定方式。再加上由美國傳來的新一波創新浪潮,最終融合為嶄新的技術方向:將焦點放在提升勞工生產力,而不再只是用機器來替代或監控勞工。在接下來的一個世紀裏,這樣的技術方向先是傳遍整個西歐,接着蔓延至世界各地。

時至今日,全球大多數人都過得比我們的祖先更好,這是因為早期工業社會的公民與勞工被組織起來,勇敢挑戰由精英主導的技術與工作條件,並迫使他們以更公平的方式共享技術進步所帶來的利益。

如今,我們需要再次採取相同的行動。

好消息是,現在我們手中擁有許多一流的工具,包括像是核磁共振造影(MRI)、mRNA疫苗、工業機器人、網際網路、強大運算能力,以及前人難以企及的大量資料數據。我們可以利用這些創新來解決眼前的各種問題,但前提是這些令人讚嘆的能力得用來幫助人們。

然而遺憾的是,這並非是我們目前的發展方向。即便歷史教訓依然歷歷在目,現今主流論述卻彷彿時光倒流,與250年前英國流行的說法如出一轍。比起邊沁、亞當·斯密與柏克的時代,現代人似乎更加盲目樂觀,也更加精英主義。正如我們將在第一章中提到的,那些做出重大決策的人們,對於以「進步」為名所造成的痛苦依舊充耳不聞。

我們之所以寫下此書,是想強調:進步從來不會就這樣自然而然的發生。現今我們所看到的進步,不過是再次讓極少數創業者與投資人累積鉅額財富,反觀絕大多數人的權力遭到剝奪,受益卻是微乎其微。

唯有當社會權力基礎發生改變,才可能出現一個全新、更具包容性的科技願景。正如19世紀那樣,我們需要有人挺身提出反抗的論點,形成能夠挑戰傳統既定想法的組織。相較於19世紀的英國和美國,如今想要對抗主流願景,從少數精英手中奪回控制權,重新引導科技發展方向,很有可能更加困難。然而,這樣做的必要性絕對不亞於當年。

原刊於《權力與進步》,本社獲天下文化授權轉載。

新書簡介:

書名:《權力與進步:科技變革與共享繁榮之間的千年辯證》(Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity)

作者:戴倫·艾塞默魯(Daron Acemoglu)、賽門·強森 (Simon Johnson)

出版社:天下文化

出版日期:2023年11月30日

作者簡介:

戴倫·艾塞默魯(Daron Acemoglu)

麻省理工學院經濟學學院教授,為該校最高榮譽教職。他過去25年來持續研究繁榮與貧困的歷史根源,以及新科技對於經濟成長、就業與不平等的影響。曾榮獲眾多獎項與榮譽:2005年獲頒「克拉克獎章」(John Bates Clark Medal),該獎章授予40歲以下、對經濟思想與知識具有重大貢獻的經濟學家;2016年榮獲「BBVA基金會新領域知識獎」(BBVA Frontiers of Knowledge Award),表彰他在經濟、財務金融與管理學上的傑出貢獻;2019年獲基爾世界經濟研究院(Kiel Institute for the World Economy)的「經濟學全球經濟獎」(Global Economy Prize)。作品:與詹姆斯·羅賓森(James Robinson)合著《自由的窄廊》(The Narrow Corridor)、《國家為什麼會失敗》(Why Nations Fail)。

賽門·強森(Simon Johnson)

麻省理工學院史隆管理學院創業學講座教授與全球經濟與管理(Global Economics and Management)團隊主任。曾任國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家,研究全球經濟危機與復甦長達30年。在《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《大西洋月刊》、《金融時報》等重要刊物發表超過300篇文章,著述豐富,影響深遠。作品:與強納森·格魯伯(Jonathan Gruber)合著《美國再啟動》(Jump-Starting America),與郭庾信(James Kwak)合著《燃燒的白宮》(White House Burning)、《13個銀行家》(13 Bankers)。強森目前與全球各地企業家、民選官員與公民社會維持密切合作。