劉紹銘1981年在美國寫過一篇文章分析疲憊的靈魂,談論帶着傷痕的文學。文學其實很難離得開傷痛,有的是「因為愛過,所以慈悲」的痛,有的是「因為懂得,所以寬容」的痛,有的是沒有愛過也不懂得卻一心慈悲一心寬容的痛。假如這些痛寫的是個人私自的感受,那是傷感文學。假如這些痛寫的是政治制度造成的遭遇,那是傷痕文學。

許多年前讀茹志鵑的《高高的白楊樹》和《靜靜的產院》兩本短篇小說集,心中的牽掛久久不能消散。許多年後第一次結識茹志鵑的千金王安憶,似曾相識的喜悅令我說不出禮貌上應該說的話:我其實只想告訴她平安就好。劉紹銘那篇文章說,Lionel Trilling主張文學作品要取信於人(authenticity),要先有誠意(sincerity),茹志鵑的《剪輯錯了的故事》寫作者下放過,和農民一起生活,替他們說真話,那就是誠意;她帶着自然主義求細節真相的精神細緻準確描述了他們的生活,那就是取信於人。

劉紹銘還提到許芥昱主編的Literature of the People’s Republic of China的序言,說《老殘遊記》寫黃河水患而不寫治水的人怎麼治水;田漢和丁玲寫過水患但重點不在治水而在水患帶來的悲劇,只有軍人楊興旺1972年寫的小說《換班》寫了治水的人怎麼樣和洪水搏鬥。劉紹銘認為這是強迫作家下放讓作家實地視察的職業訓練的成果。可是,劉紹銘還是認為「傷痕文學」的致命傷是題材狹窄,而且連故事都不能不跟隨若干既定的邏輯去發展。

從文學理論上着眼,劉紹銘始終比較留意文學作品的獨特化(particularity)和普遍化(universality):魯迅的〈肥皂〉寫的偽君子四銘是普遍常見的髒老頭的寫照;〈祝福〉裏的祥林嫂既是中國封建社會的犧牲品也是人類命運悲劇的寫照。換句話說,劉紹銘擔心的是政治的樊籬箝制文學的創作:

在上海復旦大學的座談會上,得知台灣文學已列入他們中文系的課程。台灣近年來在小說上的成就,尤令他們重視。王文興的《家變》,就是課本之一。我可不知教授這門課的老師,怎樣去面對范曄迫父「離家出走」這問題?用弗洛依德的戀母說?或是資本主義社會「個人主義」發展到最後的「必然現象」?文革和毛澤東思想把中國人的倫理觀念破壞殆盡,因此授課老師不能批判范曄不孝……

座談會上有人提到讓學生研習台灣文學,最少可以觀摩技巧,因為至少在技術上台灣文學可以是他山之石。劉紹銘說:我懷疑這個構想是否會有效果。技術和內容是二位一體的,劃分不開。白先勇《遊園驚夢》的故事許多老台北人都會娓娓道來,但如果不是白先勇以其自己磨練出來的語言賦藍田玉以生命,那這故事就不會傳誦一時了。

劉紹銘這篇文章是39年前寫的。39年後審視海峽兩岸的文學景觀,像劉紹銘像我這樣的老讀者,都會覺得那個時期海峽兩岸的文學作品大半都比後來的好。台灣的白先勇、王文興、黃春明、王禎和、陳若曦,七等生,他們的作品新一代人也許覺得陌生了,我和劉紹銘這一代人卻依舊偏愛。大陸傷痕文學比如《剪輯錯了的故事》,比如《李順大造屋》、《喬廠長上任記》、《悠悠寸草心》、《天雲山傳奇》、《犯人李銅鐘的故事》,新一代人也許也陌生了,大陸上和劉紹銘和我同代的人卻依舊覺得是水準以上的作品。

這樣的現象這樣的心情正是文學一代接一代傳得下去的原因。這個「傳」字是廣義的「文學」的流傳,不是作品的傳承。新一代人有新一代人的作品,不必指望他們喜歡我們這一代人的作品。代溝是自然的規律。文學作品之所謂「不朽」,靠的大半是編進教材強迫學生苦讀的「不朽」。如果不是為了應付考試,但丁莎士比亞李白杜甫知道的人一定沒有今天那麼多。相信自己的作品可以流芳百世的作家是天底下最膚淺的作家。作品得到當代人的讚許已經很幸運了。

余光中的詩我到老喜歡當年文星出版的《蓮的聯想》。余先生之後的詩我讀不出那種感覺了。因此,文學評論永遠只是評論人的偏見的展示。不敢展示那份偏見,評論的價值也就不大了。吉卜林盛讚馬克吐溫的作品,說西班牙寫《堂吉訶德》的塞萬提斯是馬克吐溫的親戚。小說家福克納討厭馬克吐溫,說他是僱傭文人,在歐洲,連第四流都夠不着!這些都是偏見,馬克吐溫一旦在意一定寫不出作品了。

劉紹銘讀小說注重文字有魅力,注重故事有內涵。1981年他念念不忘的一本小說是諶容的《人到中年》。聽說諶容195年北京俄語學院畢業,先當俄語老師,後來專職寫作。《人到中年》好像拍過電影,我不記得電影,只記得原書。劉紹銘文章裏寫了故事梗概,寫得很長,化簡了說是眼科大夫陸文婷的一生:幼年父親出走,母親做女紅養家。長大後醫學院畢業分配到百年老醫院看診。28歲嫁給她一手治好眼病的傅家杰。傅家杰學冶金,愛背詩。婚後生活清苦,有了兩個孩子更辛苦。文革一來,天翻地覆,四兇倒台,更苦更忙,看診更累:「在無神主義的共產中國社會中,陸文婷真可說得上是個聖女。她創了不少奇跡,病人相信她,愛接近她,而更重要的是最難應付的病症都經她的妙手一一回春,重見天日」,劉紹銘接着引了小說一段話:

朦朧之中,陸文婷大夫覺得自己走在一條漫長的路上,沒有邊際,沒有盡頭。這不是崎嶇的山路。山路儘管險峻難攀,卻是千回百折,令人意氣風發。這也不是田間的小道。小道儘管狹窄難行,卻有稻花飄香,令人心曠神怡。這是一步一坑的沙灘,這是舉步難行的泥潭,這是無邊無沿的荒原。極目遠眺,人跡渺無,只有死一般的沉寂。呵!多麼難走的路,多麼累人的路!

陸文婷42歲心肌梗塞去世。劉紹銘說中國人對人對事鞠躬盡瘁的精神不但是傳統美德,而且還可以防止福樓拜所說的「靈魂麻瘋病」(Leprosy of the soul):精神枯竭,憂鬱,意志癱瘓,懶惰,靈魂疲憊。Reinhard Kuhn指出這種厭倦心理在西方文學中相當泛濫,卡繆的《異鄉人》和貝克特的荒謬劇之外,連海明威的短篇小說《乾凈明亮的地方》(A Clean, Well-lighted Place)也是。劉紹銘文章結尾有一段話像暮鼓,像晨鐘:

Milton Friedman夫婦合作的暢銷書《自由選擇》(Freedom to Choose)聽說大陸已有譯本。如果此譯本不限於「內部參考資料」,想會是民間搶着來購買的書。這一對經濟學家夫婦的論調,說來簡單:「個人在追求自己的利益中,不知不覺地也會給社會帶來利益。如果他真要捨棄一己私利而服務社會,社會的利益反而減少。」

《人到中年》裏陸文婷的丈夫傅家杰愛唸的一首詩是匈牙利詩人裴多菲Petofe Sandor寫的:

我願意是廢墟—

只要我的愛人,

是青春的常春籐,

沿着我荒涼的額,

親密地攀援上升。

傅家杰跪在陸文婷病榻前含淚唸出這幾句詩,她兩行淚水流到雪白的枕頭上,奄奄一息:「我攀不上去了……」。

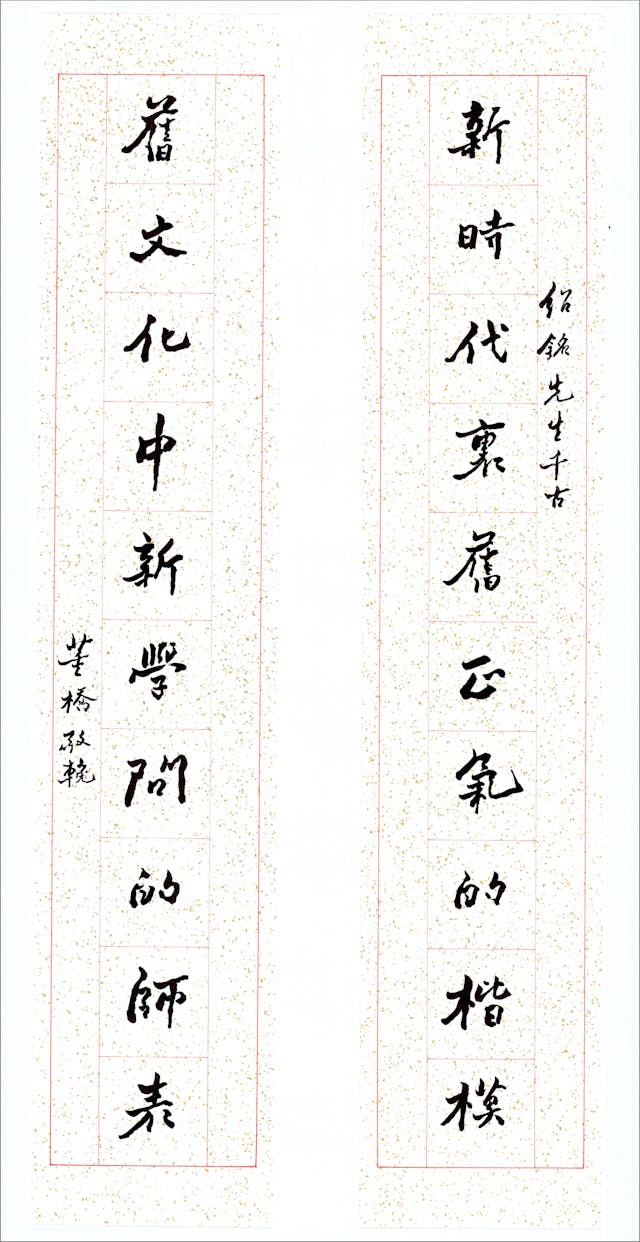

紹銘先生千古

新時代裏舊正氣的楷模

新文化中舊學問的師表

── 董橋敬輓