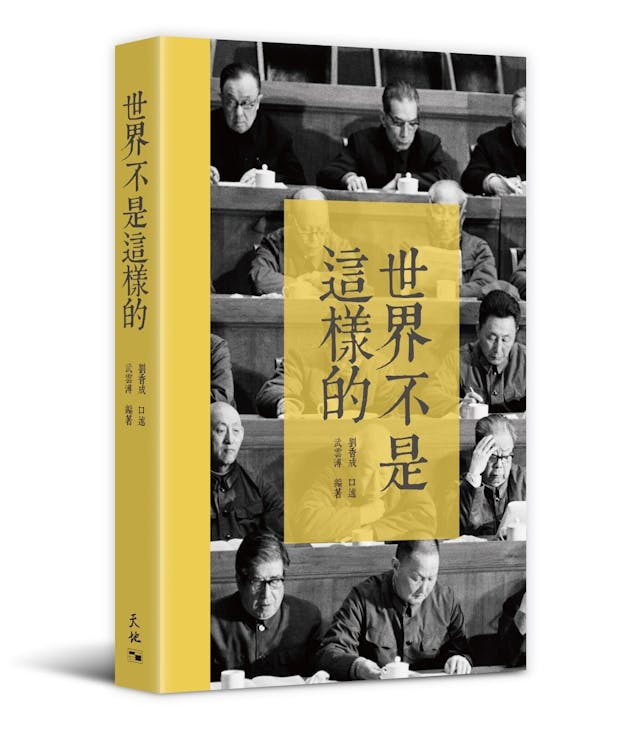

跟劉香成這位國際聞名的攝影記者做專訪,緣起他的新書《世界不是這樣的》,去到劉香成位於跑馬地的寓所,他卻強調不想「炒冷飯」。自言「在香港受三分之一教育」的劉香成,不客氣批評港人思想因循保守,呼籲港人要對劇變中的神州大地的人和事感興趣,同時要進行教育改革,糾正偏見,否則,參與大灣區建設便無從談起。

劉香成用攝影作品說故事,有人說是他是受了文字的影響,他說「不是文字影響攝影,是思想。但沒有文字,思想亦運轉不了。如果你是操多種語言的,人家會問你用什麼文字來作夢?所有思想在思考的過程中,都要靠文字才能成形,因此,我一向都很重視同文字記者的互動交流」。

香港的攝影愛好者彷彿比較受畫意風格的影響,老一輩攝影家如陳復禮、黃貴權等,他們的攝影作品如詩如畫,與劉香成注重時事性和人物表情的作品似乎風格迥異?

攝影要講述人的故事

劉香成解釋:「東西方的攝影風格圍繞着兩個傳統,在中國,水墨畫和書法的傳統根深柢固,時間很長久,這對現代中國繪畫和攝影的影響很大,因為這種水墨畫的傳統,古代文人是用繪畫來表達一種哲學的意境、人與自然的關係。這個傳統在西方並不存在,西方的繪畫很早就在教堂開始有prospective(透視)的概念;中國水墨畫則是平面的,這會影響到攝影師如何觀察周遭的環境,並反映到攝影上來。例如中國攝影師很喜歡用廣角鏡,因為可以包含許多自然生態的信息;西方攝影則比較重視人,人的故事、人的表情、人的姿態,通過人的肢體語言、面部語言和身體語言,來表達對環境的心態反應。從歷史人文方面看,西方亦重視圍繞人作核心講故事,從這方面看,中國傳統文化中的人,經常可以超脫自己的環境,更重視不脫離與自然的關係。」

他續說,「因此我覺得西方自《聖經》開始,就是講述人的故事,很多故事都是形容人與人之間的關係,所以我覺得教育非常重要。我在美國上大學時,有幸遇上我的恩師Gjon Mili(1904-1984),他是美國《生活》(Life)雜誌的攝影師。亨利 ‧盧斯(Henry Luce,1898-1967)當年買下了原來經營不善的《生活》雜誌,重新出發」。

劉香成指出,當時許多歐洲攝影師都受到西方繪畫傳統的影響,而這方面的影響,又與西方文學、哲學緊密相關。攝影術發明後,一直逼迫油畫作出改變,因此油畫的現代主義、後現代主義(Postmodernism)都是被攝影迫着改變的。畫家們發現,像米開朗基羅(Michelangelo,1475-1564)的那類教堂壁畫,無論他們怎樣畫,真實程度都比不上攝影師的作品能夠表現的畫面。

「用攝影、用畫面來說故事,也是由歐洲開始。由柏林的畫報,到巴黎的畫報,到倫敦的畫報等等,由於1940年代初的德國納粹黨在政治方面的影響,以及排斥猶太人的政策,許多知識份子精英都移民到了美國。亨利 ‧盧斯深具直覺,他依靠這群攝影師來創造一本新的畫報,用攝影來形容人與人的關係、有權者和無權者的關係、富有者和貧困者的關係」。

除了《生活》雜誌外,亨利 ‧盧斯還創辦了《時代》周刊和《財富》雜誌,奠定了世界性傳媒巨頭的地位。

布列松也有「非決定性的瞬間」

記者問,西方攝影是否深受法國攝影家布列松(Henri Cartier-Bresson,1908-2008)提出的「決定性的瞬間」(The decisive moment)影響?

劉香成認為,影響西方攝影的概念不止一種,文化的、人文的都有,Humanism (人文主義)以人為主,圍繞着對人的關懷。布列松有「決定性的瞬間」,15年前,巴黎龐比度中心有一個展覽,卻指出布列松的攝影,有很多在「非決定性的瞬間」完成。「我的恩師Gjon Mili跟布列松也是很熟的朋友,其實所有攝影師的體驗都是多樣化的,沒有那麼教條,不能將之看得那麼僵化」。

他續說:「對我個人來說,看待新中國的事和物,都是從人性出發。我在福州上小學到3年級,1960年回港,因為國內當時經歷『三年自然災害』……今時今日,我對香港的思考。香港對我來說,是三分之一時間在這裏受教育──我三分之一時間在中國受社會主義教育;三分之一時間在香港受英國殖民地教育,而三分之一則在美國受教育──後來我在印度工作,負責整個南亞的攝影工作有5年時間。英國人管治印度300多年,遠比管治香港的時間要長,因此英國人在印度的經驗,對於香港是一種延伸,即是說,他們管治海外殖民地的理念、方式和方法,在香港就是一種延伸。」

賽珍珠理解中國人務實精神

「對我來說,我的報道,我的攝影,毛澤東以後的中國是最重要的一段體驗,這種體驗一直延續到今日,但如何理解1949年(共產黨)創造一個新的社會和環境?我跟許多西方記者談到,如果你不理解中國人那種務實精神和做人態度後面的原因,你很難理解中國人。要理解中國人務實的精神,可以讀一讀美國作家賽珍珠(Pearl Buck,1892 – 1973)的作品」。

他拿出一本書,「這本是Hilary Spurling在2010年寫的賽珍珠傳記Pearl Buck in China: Journey to The Good Earth(中譯本《賽珍珠在中國》,重慶出版社),你會發現,作者筆下的蘇北(江蘇北部)和安徽,賽珍珠的父親賽兆祥(Absalom Sydenstricker,美南長老會傳教士,1852—1931)站在農村小小的馬路上,傳教十年,以他自己的話來說,大約只有10個人接受他,而這10人當中,多是來拿救濟品的。他們對賽兆祥所傳的福音,也是半信半疑。這本傳記寫當時農村生活的貧困,如果你不了解中國的情況,是很難明白的。賽珍珠本人是先會說中文,再會說英文,她跟林語堂、胡適和魯迅是朋友。她後來幫助林語堂在紐約出版《吾國與吾民》並為之作序。賽珍珠當年也曾遊説美國國會廢除《排華法案》」。

「我說這些,是想說香港目前發生的事情,跟英國人的教育政策很有關係。在印度時,我遇到的英國人跟我說,我們有兩件事是不會在殖民地做的,一是建設博物館;二是興建劇院,認為博物館和話劇,都是鼓勵殖民地人民去尋求自己的身份及所存在社會的歷史和文化。香港設立人文方面的博物館,也是很晚近的事情。」

港人「抗拒大陸」與港英教育有關

他質疑,「為什麼香港人對大陸那麼沒興趣呢」?「香港年輕人對大陸似乎有一種『恐懼』,It’s driven by fear。但恐懼不是一種策略,It’s not a strategy in life。從2014年佔中、2019年反修例示威,香港的傳媒和出版界很少去關心和研究1967年的左派暴動。為什麼我覺得這個問題重要?因為最近有個北京大學畢業、後來做到Armani大中華區負責人的法國人告訴我,北非國家如阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯的人,一旦移民,對自己國家的歷史便興趣厥如。他甚至有親戚在中東的巴勒斯坦,當地的親戚一直反對以色列,甚至令他與親戚很難有共同語言。」

「我覺得這情況跟香港有一點類似,甚至去到美國的愛爾蘭人、去到美國的(意大利)西西里人,都有這種情況。一個人對於原來居住的地方感到失望,甚至攞命搏偷渡過境,來到香港。他跟英國人的教育會產生『化學反應』,這個影響直至今天,甚至會傳給第二代、第三代;『偷渡客』傳到第二代時中國尚未崛起,『香港人』的身份尚且有種優越感;今天中國崛起,這些『香港人』又抱怨為什麼香港的金融工作都給『大陸人』搶了去?」

「可是你想想,在海外名校留學的大陸學生,都是很優秀的,如果他們回到大陸或香港工作,作為投資銀行,需要人員到內地工作,要不要請一些普通話和英文流利,人脈關係遠超香港同樣學歷的留學生?因為港式教育下的人們,視野狹窄,沒有長遠的眼光,換言之,香港人的競爭力已經不如內地人。目前在美國加州的矽谷,有20000名清華大學畢業的電子工程師呢!」

何故眼中只有黃山雲海?

回到攝影,他批評香港一些攝影師往往只喜歡拍攝黃山一類的風景作品,鏡頭下很少關心內地的社會民生。「把自己放在大自然中,這對攝影者不是最適合的。」他舉例說:「我拍到鄧小平和哈默(美國西方石油公司董事長)的眼光,他們的性格會表現出來,這方面,鏡頭做得比畫家要好。」

他感到可惜的是,香港人距離神州大地那麼近,卻顯得那麼興趣缺缺;有興趣的,卻又回到傳統水墨畫的意境,對人不感興趣。這種不合邏輯的現象,很值得思考。

青少年應養成不偏聽不偏信習慣

作為攝影記者,劉香成能夠滿世界跑,聆聽很多人的觀點,然後自己過濾。他認為在傳媒公信力備受質疑的今天,養成不偏聽不偏信的習慣,對青少年成長十分重要。

劉香成自言,內地人、外國人和香港人都說喜歡他的攝影作品,他們說「很有趣味」。他舉例說,1982年,中英就香港前途問題談判,香港傳媒都派最資深的記者到北京採訪,「我跟他們聊起來便覺得大吃一驚,他們認為中英談判打的牌都在英國人手上。我說,作為記者、編輯,對香港最重要的時事分析,若站在歷史錯誤的一邊,就會造成一些不好的後果,而這些後果的影響一直延續到今天」。

他慨歎香港人的保守,是教育出了問題。「你對前途沒有信心,是你的知識結構出了問題。正如何時按下快門,是攝影者的知識結構決定的一樣」。所以,他認為,香港的教育改革,是迫在眉睫、刻不容緩的事。「每次講到這事,香港人就會說,中共要來干預,這種想法是很危險的」。

劉香成指出,若是教師,思想結構仍然是「站在歷史錯誤的一邊」,試問香港如何參與大灣區建設?「對前途沒信心,便什麼也不做了嗎?」「大陸當初的經濟基礎比香港差得多,也願意改革開放,你認為他們是受了奴隸思想的影響嗎?」

不宜妄自菲薄 個人要創造機會

劉香成自言替傳媒大亨梅鐸工作了10年以上,梅鐸要改革《泰晤士報》,劉香成建議換掉《泰晤士報》的總編輯,因為新的總編輯會找來理念相同的副總編輯,同時也會招聘新的執行編輯。整個《泰晤士報》便會在這位總編輯的願景下工作。「現在常說香港的事情太複雜,轉不過來。美聯社是個3000人的隊伍,為什麼會把5個重要的分社給我打理?他們喜歡中國人?不,你要創造自己的機會!」

他又說:「我觀察中國大陸40多年,現在來了個習近平,他要改變整個中國,這比改變一個香港難得多了吧?所以我不贊同那種根深柢固的想法:There’s nothing I can do,而應該讓思想結構吸收新的知識,然後人與人會互相影響,這樣,社會便會有一股清新空氣。若說一個人做不了什麼,I am from Hong Kong, I made the move(我來自香港,我可是作出了改變)。」