1955年,在香港上小學二年級的我隨父母回到祖國生活;34年後,我隻身返回出生地「第二次插隊」(註1)。身兼三份工作熬了四年後置業,再幹十年還清房貸。香港金融界聞人詹培忠說我是拿到遺產買的房子。身為名人之後,被世俗之見誤解,在所難免。何況父親馬師曾給我的精神遺產令小子受用終身?

父親是粵劇名演員,卻不是科班出身。在1920年代成名的大老倌多數沒有讀過什麼書,像父親那樣能夠自編自演的是個異數。他珍玩的私章「學而優」,雖然「名優」不忘學人的本色。他對兒子的教育抓得很早,在我三歲那年請來一位老夫子,是母親的姐夫老爺吧?給我們兄弟發蒙。也不管你肚子裏有幾両墨汁,就得死記硬背《孟子見梁惠王》,乳臭小兒不知所云沒有關係,只要能字正腔圓背誦二三百字就得免受父親的責罰。鬼使神差在60年後,我遞交廣東省政協提案就派上用場──「王曰:『叟,不遠千里而來,亦將有以利吾國乎?』孟子對曰:「王何必曰利?亦有仁義而已矣。』王曰:『何以利吾國?』大夫曰:『何以利吾家?』庶人曰:『何以利吾身?』上下交徵利,而國危矣!」欣然命筆後查書核對,居然沒有什麼錯。歷年廣東省政府工作報告絕大部分是講經濟發展,人民生活的改善。政協委員大會小會發言也離不開「掙錢」和「花錢」這四字真經。我引用胡錦濤「居安思危」的警句,接連四年在大會自由發言中「搶咪」,發表盛世危言。2000多年前中華大地百家爭鳴的開放氣象,是我從父親的啟蒙教育承傳下來的無價寶。

幾年前我在政協的提案和發言都倡議加強中國島嶼和海疆的主權維護和光復,如今中央政府部署在釣魚島的常態海空巡邏,以及南海島礁的關注,使我初嘗政協議政的欣喜。當年父親任全國政協時,為反映1950年代後期「農民在餓死邊緣」上書毛主席。經歷過國破家亡的父親很知道挨餓的痛苦,在抗日戰爭走難廣西八步的時候,全家老小幾乎斷粒。他為民請命同時也是向黨和國家領導人報知遇之恩。在舊社會「戲子」地位低下,隨便一個土豪地棍都可以欺凌戲班子。父親長期為抗日義演,在當時主政廣西的張發奎上將那裏弄了個上校頭銜,他以為方便行走江湖。豈料鄉下一個土霸王要調戲女演員,劇團的護身符一錢不值,這土匪叫囂「張發奎第九」(註2)!解放後父親到了北京,周恩來總理稱呼他「馬老」。父親連連不敢當說「最多是叫老馬」已經太客氣了。周總理笑道「那你叫我老周」。那是父親回到香港對我們津津樂道的偉人逸事。父親在1957年是秉承「士為知己而死」的中華傳統犯顏直諫,上書九重。今年開春,習近平代表中共中央,向各民主黨派、工商聯和無黨派人士表示:執政黨要容得下尖銳批評;黨外人士要敢於講逆耳之言,真實反映群眾心聲。我作為溝通上下信息的政協委員,應該知無不言,言無不盡。

引發對中華民族多災多難的思考

父親為反映「農民在餓死邊緣」上書毛主席,差點被打成右派,經當時廣東省委書記陶鑄緩頰,內部定性為「中右」。1964年初,父親患癌症晚期,在北京同仁醫院救治。他讓我看《老殘遊記》第14回「大縣若蛙半浮水面,小船如蟻分送饅頭」,這是父親推薦給我唯一的名著;初中三年級的我正是愛看《哈克貝利芬歷險記》、《基度山恩仇記》、《斯巴達克斯》、《李自成》、《唐吉軻德》和《水滸傳》的水平,沒有把剛剛過去的三年饑荒同《老殘遊記》描述晚清大水災聯繫在一起的思維。父親的書房,我們小孩子輕易不敢進去,也看不懂書櫃裏那一套線裝書二十四史。他晚年演出《關漢卿》和《屈原》,重溫少年時代在武昌兩湖書院經學館攻讀的國學經典,結合他大半生顛沛流離,引發對中華民族多災多難的思考。父親在生命最後十年由賴以起家的丑生行當華麗轉身為老生,成功塑造關漢卿和屈原這等中華傳統文化人的光輝形象,在舞台上呈現民間教育家謝寶、民族戲劇家關漢卿和「居廟堂之高則憂其民,涉江湖之遠則憂其君」的屈原那一種氣質和風骨。

大樹底下不長草

余生也晚,少年時代看父親的戲,似懂非懂。成年後不斷被中外媒體追問「為什麼沒有子承父業?」我直覺的答案是「大樹底下不長草」,名人之後的巨大壓力如影隨形。即使我不在戲行,離開廣州,到花甲之年還摘不掉「某某、某某的小兒子」這頂「桂冠」,如果我從小被帶進粵劇界,唱得再努力也只能是狗尾續貂。不過父母給我的DNA與生俱來,表演欲在我的血液中脈動,我13歲進中南海在周恩來總理家中說相聲,觀眾是總理和鄧大姐(註3),還有「報幕」的紅線女。我學侯寶林的《關公戰秦瓊》,完全是跟他的電台播音練的,我媽還以為是侯先生親自教的吶。小毛孩不知天高地厚就給周總理比劃上一段,人來瘋的還自作主張「安哥」另一段。後來經歷文化大革命的四年農村插隊、六年山區工廠,同中華民族一道熬過十年浩劫,對父親的唱詞有了共鳴。在中山大學粉墨登場,我特地到廣州粵劇團借戲服,自編自導自演一段小品《官氣》,請學弟鄧原幫襯。後來我到廣東省社會科學院的「春晚」,應眾要求學唱父親的名曲《步月抒懷》,自然知道在行家聽來,我唱得荒腔走板,但起碼能擲地有聲的唱詞能夠聲聲入耳;「吏惡官貪真堪嘆,刑清政簡再見難。附勢趨炎吾不慣,卑躬屈膝太無顏。甘願粗茶和淡飯,榮華富貴視等閒。非是老夫脾性硬,應留正氣在人間。願得天下英才而教育之,雖窮何患。」這段唱詞在1980年代中,同五十年代中父親改編上演《搜書院》「一體能抓大眾心。」(註4)

我在2010年廣州中山紀念堂舉辦《紀念粵劇藝術大師馬師曾110周年》演出晚會也獻唱父親的《步月抒懷》,充其量是卡拉OK水平,也獲得滿場掌聲,當然是粵劇大眾對馬師曾的感情深厚,所以我當場先致申明,學唱父親的名曲我是荒腔走板,但是學習他的愛國憂民思想則不敢後人。我在香港20餘年的媒體工作,大半游走於電視台、電台之間,算是「娛樂圈」範圍,同父親的演藝生涯沾親帶故。十幾年前在香港電台做「夜來風」閒談節目主持人,同一位美女嘉賓談笑風生,已經帶有表演成分;後來在《鳳凰衛視》做「風範大國民」、「往事如煙」和「開卷8分鐘」等節目,夾敍夾議也運用了說書人的表現形式,摺扇耍得繪聲繪色。在《亞洲電視台》開「讀知天下」的個人節目,因為編、導、演集於一身,又能在電視螢屏盡情發揮嗜書如命的讀書人本色,漸漸對父親在舞台上敬業樂業的演出有所感應。中華文化歷來信奉「惟有讀書高」,現代社會拜金、拜權之風吹得人心不古。父親「學而優」的自況,其實是警戒自己身在「娛樂圈」不要忘記讀書人的根本。隨着步入盛年,我對父親的認識,開始有了由表及裏的領會。

父親的名劇《搜書院》,飾演老生有兩句台詞:「文有文職權,武有武官佐」,「謝某雖不才(掌教)也是朝廷器脈,書院雖小有助於舉士開科」。中華文明5000年的豐富遺產,在「厚今薄古」的邪氣肅殺之下,十億神州的中青年面臨數典忘祖的危機。所謂GDP上天,斯文掃地。父親「好讀書,讀好書」的遺志,我念茲在茲,努力讓新一代承傳下去。文化遺產、國家的軟實力必須有足夠的重視。

艱難困苦,玉汝於成

古人有云:「艱難困苦,玉汝於成」,父親一生吃盡百般艱辛。在青年時期,他賣身到新加坡當奴工,下礦井當苦力。1930年代初,他到美國作文化遊歷,被奸商詐騙,長時間羈留,被迫籌巨款贖身。1941年日本鬼子轟炸香港,強迫他為日寇歌舞昇平,父親毅然毀家紓難,忍痛放棄苦心經營十年、事業有大成的香港舞台陣地,冒着生命危險,帶頭偷渡回歸祖國抗戰大後方。中華民族到了危險的時候,也是父親在廣西貧病交加,吐血絕粒之時。1950年朝鮮戰爭爆發,父親帶頭回廣州為中國志願軍義演籌款,因此被香港殖民當局的政治部傳訊,父親理直氣壯回應「我是個中國人」。一些同行趁機落井下石,在《八和會館》圍攻杯葛父親。正如名劇《關漢卿》的名句「我是個蒸不爛煮不熟搥不匾炒不爆響璫璫一粒銅豌豆。」父親連洋鬼子也不怕,還會在乎曾經在維持會卵翼下靦覥粉飾太平的個別同行嗎?

凡是讀書人,都崇敬孟子的風骨:「富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈。」我們的父輩經歷戰亂的銼磨,有幸避過戰火荼毒的我輩,只是略略嘗到貧賤的苦澀。在不堪回首的三年大饑荒,每天八両口糧,百分之七十五是粗糧,包括發霉的倉底雜和麵,副食品奇缺;學校一天開伙兩頓,下午4點吞下那幾口配給品,仍然肚子空空,心裏慌慌,人人都盼着明天上午9點的早午飯。當然比起斷炊的幾億農民,比起逃難餓飯的父親,我這點點辛酸不值一提。但是也有資格教訓下一代「千金難買少年貧」。1968年我同千千萬萬失學的中國青年一樣,被趕出大城小鎮的家園,到陌生的農村、邊疆、荒原「去接受再教育」。目睹一些為求溫飽偷渡香港的知青朋友被五花大綁從監獄押回公社接受批判鬥爭。4年後,我被調到粵北山區的三線工廠,從月薪18元學徒工幹起。十年浩劫,政治壓倒一切的方針導致我們工廠連年虧損,工人伙食不要說魚肉腥味,有時連椰菜、苦麥菜也沒有,十天半個月用腐乳或醬油撈飯。這種長期營養不良的經歷在我們老三屆是司空見慣,對下一代八十後、九十後,講給他們聽也難以置信。真是說了也白說,白說也得說。

稍微值得一提的是我第二次的「洋插隊」,住在唐樓,板間房,沒有衛生間,冬天想洗熱水澡要去公共廁所同貧民一起排隊。半尺長的家鼠能啃穿塑料桶偷我的米吃,每天下班回家都看到枕頭有老鼠屎尿。1989年我回香港定居,第一份工作是在鞋廠做時薪7港元的散工,兩周後被金庸的《明報》錄用為資料員,開始月薪4000大元。為了做房奴,我打三份工攢錢,四年後貸款買30平方米的蝸居。家庭過半入息歸還房貸。多年在社會底層生活,令我深知民間疾苦。至今歷歷在目。

莘莘學子,學序其志

父親在香港演出前後近20年,當年那一代名演員買幾處房產稀鬆平常,按照父親的經濟條件,買下整整一棟大廈也不是新聞。但是他就是家無恆產,該花錢時一擲萬金。抗日戰爭時期,父親積極編、導、演宣揚民族氣節的劇目。帶頭長期為抗日捐款。他的愛國情懷對下一代身教言傳,使我從小對歷史對戰爭興趣濃厚。我在大學時期第一篇歷史學術論文《中日甲午海戰的勝負問題》,參加在遼寧召開的第一屆「中日關係史國際學術研討會」作為唯一的學生會員。在廣東社會科學院工作時發表《香港戰役十八天》。回香港定居後曾參加「紀念抗日受難同胞聯合會」,作為代表向日本駐香港總領事館遞交抗議書,並發表演說。我反覆對媒體同行解釋,反日遊行絕不是「請願」,而是代表中華民族向日寇示威!敵我關係,漢賊不兩立,怎麼能和日本駐香港總領事館的官員握手?!

三國劉備臨終說:「人年五十,不稱夭壽。朕六十有餘,死復何恨」。先父馬師曾得壽64歲,以他關漢卿的脾性,怕是熬不過十年浩劫,親朋好友都說他1964年病逝可謂不幸中的大幸。在他最後一次上中央人民廣播電台向台灣、香港、澳門同胞和海外僑胞拜年時已經是喉癌晚期,實在唱不成聲。我在北京的錄音室親眼看着父親以「題四句」詩文的方式履行全國政協委員的職責。他忍着放射性治療的劇痛,一字一句向全球聽眾和觀眾謝幕,父親以「莘莘學子,學序其志」與天下讀書人共勉。我終生享用。

註1:第二次插隊,又稱洋插隊。指知青後來出國出境打工吃二遍苦。

註2:廣東話是貶義,是無名之輩,算老幾。

註3:我們習慣跟着父輩叫。

註4:這是田漢寫給父親的詩句。

延伸閱讀:

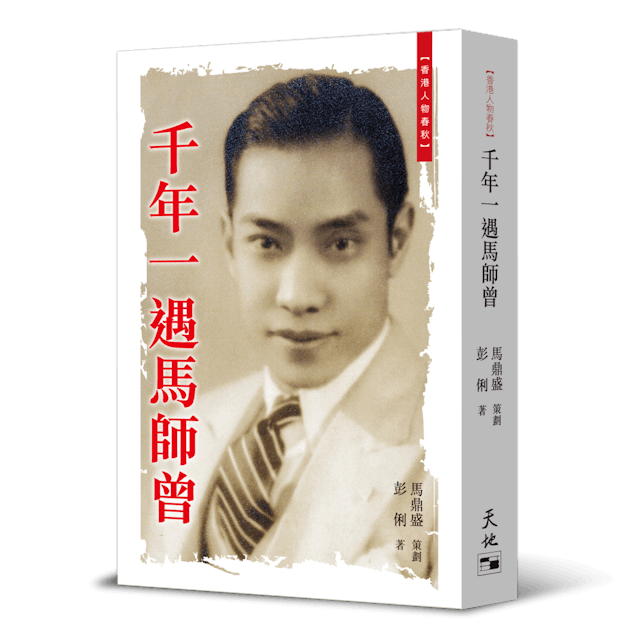

新書簡介

書名:《千年一遇馬師曾》

作者:彭俐

出版社:天地圖書

出版日期:2020年4月