編按:香港中文大學社會學系副教授陳健民於2014年9月28日發動佔領運動,2019年4月9日判刑。陳健民串謀犯公眾妨擾罪罪名成立,煽惑他人犯公眾妨擾罪罪名成立。本社分享陳健民他在2018年11月14日,香港中文大學最後一課(思托邦第14講)的內容,將分四篇刊出,本篇為第二篇。

民主理念的啟蒙──魏京生與北京民主牆運動(1979)

讀大學時我本來想思考貧窮問題、社會不均的問題,因為我來自很窮困的家庭,自小從未睡過一張完整的床,大部分時間睡在走廊,或睡半張床,因為另一半放貨物,我家是個小工廠。

我真正第一張完整的床是在大學宿舍,我視之為豪宅,還要是何善衡夫人宿舍,有海景,衝擊很大。

我本來很想思索貧困問題,但最後卻不以此為主,為什麼?因為我在 1979 年至我畢業的 1983年,那四年裏,中國、台灣、香港都發生了一些事情,影響我整個人生方向,以至我讀的書也完全不同。

第一件事在中國大陸,1979年魏京生和一群年輕知識分子,掀動了民主牆運動。他們在西單民主牆貼大字報,出版民間地下刊物如《沃土》、《探索》等。魏京生當時寫第一張大字報,我作為一個大學生,看得很觸動,標題叫〈第五個現代化〉。

當時鄧小平提出「四個現代化」,工業、農業、科技和國防,魏京生覺得不足夠,一定要有第五個現代化,就是政治的現代化。試想為何發生文化大革命?是因為權力不受限制,毛澤東一個人的錯誤可以變成全國災難,所以必須要有第五個現代化。

這是一個老生常談的話題,晚清時討論洋務運動是否足夠,甲午戰爭後,大家認為這種只屬器物層次的現代化,不能救國;接着我們開始談改良主義,改良主義也失敗,在梁啟超、康有為之後人們開始講革命,革命成功之後也不夠,就算建立了所謂共和社會也會倒退,又再說新文化運動,要在文化層次再造。走了一個大圈,我們回到最基本的討論:只說四個現代化怎會足夠?

我讀完之後,作為一個大學生,很同意魏京生這張大字報,接着他再寫第二張大字報〈要民主還是要新的獨裁〉,這張大字報攻擊鄧小平。當時他知道官方要鎮壓了,他說你們現在這麼崇拜鄧小平,說改革開放很好,但如果我們沒有民主體制,他也可能變成另一個獨裁者,所以他問「要民主還是新的獨裁」,結果他被捕。

法庭審判時,有一個人叫劉青,他將整個審判過程抄寫下來;劉青當時跟魏京生意見不同,劉青認為不應該攻擊鄧小平,現在改革開放,最少他願意改革,為何要如此激進?為什麼連他也要打呢?但劉青與魏京生有一個協議,若誰被捕了,我們也要去保護對方;我第一次真真正正學會什麼叫做政治寛容 political tolerance,就是意見大可不同,但當你講話的權利受侵犯,我會用我的生命去捍衛你,我從劉青身上學會了。

劉青偷偷地在法庭內抄下整個審判過程,我作為學生讀了整個審判過程,很驚訝,怎可能這樣審判?最記得那個法官說:憲法上說人民民主專政,你魏京生現在要反對人民民主專政,所以你是特權分子,你超越憲法,所以是特權分子。結果判他入獄十幾二十年,我當時覺得,他說的正是我心中想;他要坐監,我卻在宿舍吃糖水,我覺得他是為我坐牢,十分觸動我,有很多人正在做很多事,大家好像沒感覺,但當我讀到這些文章,我不能沒感覺。

另一個人叫胡平,也影響我很深。胡平是當時北大一個學生,他在民間地下刊物《沃土》中,發表了一篇很長的文章,叫〈論言論自由〉,他亦參選海淀區的地方人大選舉。他是北大學生,我也是一個大學生,見到那邊的大學生寫文章,很完整地討論為何需要保護言論自由,還有膽量去參選,更勝出了,對我來說很觸動。

當時他說了什麼呢?他說的言論自由其實很多人知道,本來不用多談,但是今時今日的香港,重看當時他這位很「學生哥」的作品,仍然很有意義。他說:

「一個人失去了表達自己願望和意見的權利,勢必成為奴隸和工具。」

「什麼是言論自由呢?那就是發表各種意見的自由,好話、壞話、正確的話、錯誤的話,通通都要包括。」

「有人說任何一個國家的統治者也不允許人們從基本的制度上,否定它的政權,所以那種針對根本制度的反對意見應該禁止,這又是一個將言論和行動不作區分的典型論調。」

「他說人們可以對憲法提出各種意見,包括反對意見,這是憲法本身賦予的。」

這些講法好像在今天香港也很多人不太明白,動輒就不讓同學發言,說你違憲,是嗎?胡平很早已解釋了。但是別說大陸,連香港今日很多人也好像不明白,這篇文章很深刻,因為可以活學活用。

當時我在中大學生會,改革開放後,到中國的第一個交流團就是我辦的,我去中山大學和復旦大學探路,先去中山大學找對口單位,坐火車、轉巴士,走很遠很花時間才到達中山大學。我胡亂叩門詢問,去到外事部,他們就說找團委,即共青團跟我談,好!我坐下等。

當共青團的人出現時,我很詫異,嘩!這人年紀這麼大?(眾笑)不是應跟我們相若嗎?學生不是10幾20歲嗎?找些30、40歲的人跟我談,這算是對口?於是唯有跟他「對口」。

我們討論辦交流團可舉行什麼活動?我提議辯論比賽,兩間「中大」的辯論比賽。對話大概是這樣:

他們問:「什麼是辯論比賽?」

我解釋:「有正反兩方,也有評判,最後評分看誰能勝出。」

「好!有什麼題目呢,同學?」

「不如辯論一下,社會主義好,還是資本主義好?」(眾笑)

「不能搞亂思想搞亂思想!!」

我於是回話:「不要緊,可以這樣,中國同學支持資本主義,香港同學支持共產主義,可以嗎?」

「這樣思想更加亂!」(眾笑)

最後取消了辯論比賽,只准划艇比賽(眾笑),在湖上兩大划艇。

那些年去廣州,不能即日來回,因為沒有高鐵,也沒有什麼港珠澳大橋,所以他們安排我在中山大學留宿一晚,與我同房的另一位賓客,是一位來自湖南的教授。那夜我們談天,說到言論自由的問題,他說國家控制言論是對的,因為有些言論危害社會,我們不應讓有害思想散播;我立即套用胡平的論點來答他,他好像覺得我講得合理,感到很痛苦(眾笑),坐在一旁,想一會又找出一個理由跟我辯論,我又跟他爭辯一次;當時我挑戰他,最後誰去判斷對與錯呢?如果錯在政府呢?政府會否有錯呢?他又呆一呆,我們中國政府會否有錯?

不斷糾纏糾纏,已經凌晨二時,整晚辯論,沒有睡過(眾笑),到最後我出毒招,因為我真的想睡(眾笑)。我就問一個很簡單的問題:我在香港往廣州時讀報紙,看到長沙有學生罷課,有學潮,你知道嗎?他呆了一呆說不知道;於是我說:你在湖南來的,發生這件事也不知道,我在香港也知道,你認為這算正常嗎?

他一言不發安靜地走近床邊(眾笑),我估計他整晚呆望天花板,我則睡得很甜。當時胡平給了我很好的「子彈」去同很多人辯論言論自由。這些基本價值,我以為是理所當然的,原來不是;我真的很難過,我以為這些是八十年代才要辯論的事,但今時今日我們在大學也好、整個社會也好,都要重新認識這些,這是一件多麼駭人的事。

民主理念的啟蒙──美麗島事件(1979)

第二件事跟台灣有關,今天有很多從台灣來的朋友,謝謝你們,你們的歷史對我影響非常之大。

先說一件事,當時大學有個講座,綽號「大聲公」的記者陸鏗,帶了一位由台灣來的外籍女士,在中文大學一個小地方演講。這位女士叫艾蓮達,她是美麗島事件總指揮施明德的太太。當時我是學生,聽她演講,很驚詫,為什麼呢?她身上穿戴絲帶,更寫了她的名字在絲帶上,八十年代初的香港我們沒有選舉,沒有遇上過這類政治人物。

她在台上講民主,談到某件事時,她身邊的陸鏗,突然大力拍打枱面,然後二人突然吵起來。陸鏗向她說,你說民主可以,但講台獨絕不容許,呯的一聲便吵了起來;我身為學生,目瞪口呆,為何兩位嘉賓突然吵架更扭作一團,我才知道台灣正值多事之秋,異見者跟政府抗爭,但一觸碰到獨立問題,他們的民主運動陣營即時在我眼前分裂一次。

我即時回家尋找雜誌細閱,當時《七十年代》等雜誌有些文章講台灣,為何艾蓮達會跑來香港,原來是流亡。1979 年,台灣發生了美麗島事件,一群知識分子辦了一報社叫美麗島,其實是通過報社結社結黨,只因當時不能組黨,便利用報社聚集反對派;這些「黨外人士」於世界人權日舉辦遊行,集會遊行過程中被攻擊,那時都有「愛字頭」的,他們遭「平頭裝」衝擊,警察用大光燈照着他們,弄得現場氣氛很緊張,然後警察放催淚彈驅散人群,大搜捕開始。這群人其中八位領袖,要面對軍事法庭審訊。

有一張在軍事法庭的相片影響我一生,相片中兩位人士我特別深刻,一位是施明德,他站在中間,嘴角微微在笑;大家都知道這是軍事法庭,政府準備判他死刑,他嘴角微彎、帶着嘲笑面對法庭。

另一位令我最深印象的是黃信介,為何會深刻?他當時有一件大衣放在手臂上,很有知識分子的味道,我當時見到,連知識分子都要站在最前,生死關頭,凜然面對審判,這張照片對我人生的影響很深。

其後因為美國與國際媒體的壓力,最後施明德被判終身監禁,其他人判12年、15年等等,他們的辯護律師便是陳水扁這群人。在遙遠的台灣發生了大事,正值我大學一年級,影響我很深。

民主理念的啟蒙──香港前途問題

香港又發生什麼事?由我 1979 年入讀大學到畢業,就是整個中英談判香港前途問題的日子,當時我們同學及學生會的朋友中間有辯論,那時學生會主要是民主回歸派。

時下年輕人不理解,為何你們接受民主回歸?要知道,當時根本沒有空間去討論自決、港獨,連香港人參與中英談判也不可以;以當時的時空而言,民主回歸是較先進的想法。

當時縱使我是一個頗強烈的民族主義者,我既然帶第一團交流團去中國,我有相當的民族主義,但要將一班人送給共產政權,我很不舒服,若他們會被逼害,為何就因為民族主義而要回歸?

我思考民族主義有什麼價值,它根本不是什麼價值,民族主義在某些歷史時空,可以跟某些價值結合,例如印度爭取獨立過程中,他們講民主、人權,南非也是一樣。但某些時候,民族主義可以抑壓人類很多價值,例如你看潘霍華,他所處的德國,不是叫人愛國嗎?整個教會也愛國,但抑壓人類很重要的價值。

潘霍華說 “I pray for the defeat of my nation”,他祈禱自己的國家 “PK”,希望自己的國家打敗仗。在他的價值中,民族主義不是什麼,有更高的指導原則、價值的原則。我當時為此事很掙扎,即使我很關心中國都好,為何我就要這樣接受回歸?

所以當時我在代表會,提出了一個議案,陳耀華也在場,當時他跟我一起做代表會。那議案是我跟他一起討論的,我們的議案是什麼呢?就是有些地方歷史上曾經屬於中國,不代表永遠也屬於中國。若按此邏輯,韓國豈非要回歸中國?越南豈非要回歸中國?有些地方大部分是華人,也不一定屬於中國,若是如此,新加坡是否要回歸中國?

我認為有關香港的前途問題,學生會不應該有既定立場,要諮詢同學,甚至在大學裏公投,由同學決定,這是我當時提出的議案。即使在大學的全民投票,我可能會支持民主回歸,但是我覺得當時為什麼不讓同學參與表態?

議案最終被否決,但這不重要,最重要是當時我開始思考很多,民族主義究竟是什麼?它究竟有什麼意義?在人類不同歷史階段中,為什麼我們要將愛國放在那麼高的層次?這是我在大學生活裏思考很多的問題。

這封信是當時總理趙紫陽給港大同學的回信,他說什麼?他說你們所說的「民主治港」是理所當然的。戴耀廷後來做了《基本法》諮詢委員會的學生代表,說不定也受到這封信的感染。

兩岸三地同一時間發生這些事情,令我人生開始找到自己的路向,這些就是我應該關心的問題。為了香港回歸後人權自由得到保障,我們一定要爭取民主,我覺得這就是我的使命,我一定要做這件事情,我將來要留在香港,也是為了這件事情,保障香港的人權自由不要受損,我們要爭取普選。

人生志業的啟蒙──Juan J. Linz

我在社區工作了幾年,也當過兩個候選人的助選經理等等,最終我出國讀書,去了耶魯大學。初時我未很確定,具體將來做什麼,有一個很大概的方向,但將來會做一個學者,還是從政呢?即究竟是 science as a vocation,還是 politics as vocation 呢?就是 Max Weber 問的這個問題,我的人生志業究竟做學術還是政治?我不知道,但當時在想,有很多政治家出身於耶魯大學,就算我最後不做學術,我從這家學校出身,可能有助參選(眾笑),所以選擇了耶魯大學。

在耶魯一年之後,我就很確定我的方向,因為當時遇到一位教授,深深觸動我。他名叫 Juan J. Linz,他是一個西班牙人,研究西班牙的民主化,一個響噹噹的名字,而我覺得西班牙民主化進程是我的理想,我希望能在中國出現。

西班牙經歷過很慘烈的內戰,最後在七十年代中期,西班牙人通過一個很和平的方式,成功民主化,當時建制內外的温和力量互動,大家把體制內很保守的人壓下來,也把當時社會上很激進的,主要是共產黨,也壓下來,找到一條中間路向,將國家帶向民主。

讀中國歷史,我們長年以來都在革命的怪圈裏兜兜轉轉,不能擺脫,每次革命後,總換上另一個專制朝代,如何能走出這怪圈呢?

我想跟 Juan Linz 去研究民主化理論,特別是有關西班牙的民主化,才發現這位老師在研究民主化理論中,是手執牛耳、名滿天下的幾位學者之一。

Juan Linz 有好幾個很重要的貢獻,其一是將不同政體分類。我們現在叫很討厭的政權作「極權」、「專制」等等,但他認為要很小心,極權(totalitarianism)和威權(authoritarianism)不同,政權分類要注意標準,有不同向度,看社會中的多元化程度,例如經濟、社會、政治是否多元化,有沒有一套固定的意識形態,領袖從什麼渠道往上爬等等,他有很多不同的標準去量度。

為何要那麼辛苦去做呢?他的研究指出,好些社會並非極權,只是威權社會。極權社會的例子,他認為正是納粹德國、史太林統治下的蘇聯等,後來我跟他多番討論後,他也認為毛澤東統治下的中國,也應算是極權社會,其他的都是威權。極權和威權很不一樣,政權邁向民主時,成功的可能性,或民主化後會否倒台或走回頭路,都有差別,所以一定要知道政權的起點,才知道怎樣做才能成功民主化,不詳細說了,可以講一個學期的。

第二個貢獻,就是他開課教授的 transition regime,談民主化理論,談一些政權從專制走向民主的過程,他基本上覺得極權社會不能走到民主。但值得一提的是,一個如此有名的學者,在我去讀書的時期 1988 年,完全沒有察覺東歐共產主義政權會於明年瓦解,未預計會有「蘇東波」,即蘇聯同東歐的風波,即使這麼大學問的學者當時也不察覺,覺得共產政權不會倒。

有時我很同情我的師兄師姐,在我們學系,平均需要十年時間完成一個博士學位,師兄師姐的論文可能已經寫到尾段,解釋為何這些政權如此穩定(眾笑),差不多要交論文時它倒下了!(眾笑)

當頭棒喝,原來你是不知道的!就像賊人半夜潛入你房子,你是不知道的,當政權強勢時,就連頂尖學者都看不透。所以他後來苦思,本來以「極權」和「專制」劃分,認為極權不會倒下,不會轉向民主化,但結果並非如此,就像波蘭、匈牙利、捷克,蘇聯也變。後來他再研究,發現極權社會經過一個自由化過程,已經不算極權社會,而是後極權社會(post-totalitarianism),譬如你看匈牙利,未崩潰之前,經濟上已經非常自由化;波蘭的農村從來是合作社為主,經濟命脈不是國家控制,而且教會長期存在,90% 波蘭人是天主教徒,所以慢慢重新認識多一點,分類會多一點,想得更複雜。

他有另一課講 conditions of democracy,從專制穩定地過渡到民主,需要一些條件,這些條件不只能幫助其過渡,還能幫助民主體制建立後不會崩潰,就算最後有民主的話仍然要深化民主。

他提出五種條件,第一是公民社會,第二是法治,第三是政治社會,基本上就是要有反對黨出現,再說就是市場,最後是行政有效而廉潔的單位。如果你具備這些條件,就能夠很順利地民主化;但若然社會裏的這些條件很薄弱的話,就算來一場革命,建立了民主體制,也很容易倒下,會崩潰。所以有時候你覺得自己並不是在做一些有關民主的事情,但只要你向着這些條件去做,你在鋪墊民主的基礎。

Juan Linz 的著作十分苦澀,他矮矮胖胖,上課時會拿着兩疊書,很多都是硬皮封面,30本書放在桌子上,從來不讓學生幫助他。課堂中談到例如德國,他就會拿起一本書,朗讀內容,讀德文,大家不知道他在說什麼(眾笑),我們互相對望又覺得頗有趣。我們覺得 Juan Linz 是一部會走路的百科全書,他在哥倫比亞大學讀書的時候,寫論文用了十年時間也還未寫完,已經寫了800頁紙,他的老師是 Seymour Martin Lipset,美國的政治社會學之父,他覺得很不耐煩,對 Juan 說:「你的論文夠了!不能再寫下去了!」就把它搶走,讓同學幫他整理過後就遞交了(眾笑),成為了哥倫比亞大學最長的博士論文,有800頁,所以他經常批評我的論文只有400頁(眾笑)。

這個人寫文章很麻煩,由於他的文章太冗長太嘮叨,很多書出版不了,期刊刊登不了,只好將大部分文字壓縮在註釋,一頁紙正文只有三、四行或四、五行,其他就是註釋(眾笑),大部分內容要在字型十號的註釋裏讀(眾笑)。我們作為他學生,情況較好,他會把文章派給我們,可以直接讀。

他很多文章沒有刊登,但大家都知道他很有學問。耶魯大學有一些活動會叫教授坐下來,一路吃三文治一路分享他為什麼會成為學者,我很記得那次分享,他拿出一本小書,對同學說:我一生人就是寫了這本書,大家都清楚我寫了很多文章,但最終未能出版,耶魯大學也給予他最高地位的教授頭銜。

耶魯大學最高地位的教授是 Sterling Professor,他就是 Sterling Professor,他說我就只寫了這本書,這種事情在中文大學、香港大學都不會發生,這個人一定拿不到終身教席(眾笑);上帝也拿不到,上帝也只寫了一本聖經(眾笑)。

他就是拿着這本書跟同學說:你們要用心做好你覺得有意義的事,寫你覺得有價值的文章。不需理會太多,我一生人就是這樣。

到了他晚年,他的合作夥伴才整理、刪節他的文章,投稿到期刊刊登;他過世之後,我們學生把他的文章結集,出版了一系列書籍,都是我們上課讀的文章。在美國學界,你可以接受這麼一個人,大家都公認他有學問,即使他看起來很少著作在期刊或頂尖期刊中刊登過,也可以成為頂級教授,令我印象很深刻。

談他學問的厲害,還要講 Rethinking Military Politics(Alfred Stepan 著)這本書,此書是他的合作夥伴所寫,當時他到巴西訪問一個軍頭,那位軍頭是將巴西民主化的軍政府首領;他問對方為什麼會放權,軍頭說,是因為我讀了 Juan Linz 的文章,所以覺得巴西這樣專制下去沒有前途,他的文章可以影響現實政治。

你覺很奇怪嗎?今時今日,梁振英、林鄭月娥,應該不會讀我們的文章(眾笑),何況習近平。但因為巴西軍政府取得權力後,錢多資源多,要發展現代軍備時,發現要用電腦控制飛彈,他們不懂,所以聘請很多大學生,結果巴西軍隊成為全巴西政府官員學歷最高的部門,吸引很多知識分子加入,知識分子會讀這些文章;軍頭有機會接觸到,後來就覺得,我只要安守本分做個軍人就行,會受到尊重,為什麼要與諸如秘密警察去爭權?這群比較開明的軍頭,最後放權,有如此一個背景。你看,Juan Linz 可以影響現實政治。

我們作為他的學生,特別感謝他,不只因他有豐富的學問,可以影響現實政治,他很珍惜我們每位學生,深刻地影響我們。剛剛談到,上課時他不讓我們碰他的書,他講課其實頗沉悶,很重德國口音;他講課經常超時,下課後還要繼續講半個小時,有些同學趕着下一課,投訴每次都聽不到他最後半小時的講課,很不公平。美國人時常說:”It’s not fair, right?”他說沒有問題,我以後提早半個小時上課(眾笑),然後他真的提早半個小時講課;到下課鐘聲響起,他又繼續多講半個小時(眾笑),那些同學始終聽不到最後半小時的課。

每次講課後,門外總會有一群博士生等候他,跟他一起吃飯,吃飯時討論博士論文。他晚年時曾經來亞洲出席會議,特地來香港和澳門一星期,當時我正在寫博士論文,正處於一個很低潮的時候,他特意前來香港澳門,我帶他和他妻子遊玩,每天早餐、午餐、下午茶、晚餐,他都和我討論論文,其他時間帶他們去遊玩。在耶魯時,我們在他家中討論文章、討論設計問卷的時候,他的妻子都會為我們準備早餐、午餐、茶點,有一天,我在他家中吃了三餐。

Juan Linz 沒有子女,視我們如己出,這位老師成為我的榜樣。一個人認真做學問,好好地關心學生,是會有影響力的,這是一件很有意義的事情,他影響了我的人生志業。

我作了選擇,我要成為一個學者,希望好好地參與社會,影響社會。

當然還有其他老師,Deborah Davis 是中國研究的專家,我的論文導師,她對我的人生影響也很大,給我很多支持,因為時間有限,就不詳細介紹了。

我學成歸來是 1992 年,正值香港移民潮最高峰。1992、1993 年,數以十萬計香港人移民離開,我逆流回來,抵港飛機乘客較少,離港飛機上的人較多。

我覺得自己路向很清楚,有重要的事情要做。第一是中國問題,我閱讀了很多、學習了很多,有關民主需要的社會基礎,我需要為中國民主化做事。Juan Linz 所言的民主社會五項基礎當中,我作為社會學家,加上過往工作經驗,認為自己最勝任的,就是公民社會。

所以,我決心用一生的力量,在中國內,只談「公民社會」四個字,令人明白什麼是「公民社會」,它有什麼意義,20、30年只做一件事,在中國談「公民社會」。結果,我在中國用了20年時間,從研究到培訓 NGO、出版刊物、成立基金會,或讓基金會撥款給 NGO,最後覺得需要有良好的政策環境,開始同政府合作等等。

目標是長遠的中國民主化,我覺得那一天不會這麼快到來,我只是在鋪墊基礎。香港又能做什麼呢?

如果以民主化五個社會條件來說,香港完全、充分地具備民主化的條件,沒有一個國家地區在民主化前像香港一樣,已經有活躍的公民社會、有法治、有反對黨的存在、公務員相當有效率、廉潔、已經有市場,已具備很多條件,沒有一個西方國家在民主化時,無論是200年前、300年前、或100年前都沒有,所以有人說香港沒有足夠條件,不夠成熟,廢話,這些人不用理會,胡說八道。歷史上沒有社會、國家在民主化前,像我們具備充足條件。

所以我們要做的,當然希望香港能夠爭取到普選,但大部分時間我都在中國,下班後便坐火車到深圳,接着跳上和諧號第五卡餐卡,不管什麼車票,點一杯很貴很難喝的咖啡,一定會有座位;然後到廣州的大學講課,或到 NGO 開會,但每逢香港有政改,我都回來參與,平日寫文章解釋為何需要民主。

這是我人生的志業:在中國,鋪墊民主化社會的基礎;在香港,爭取雙普選。

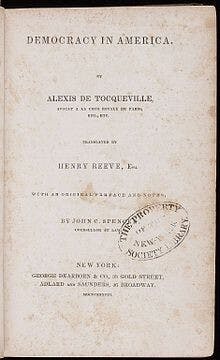

思考民主的社會基礎之時,Democracy in America(Alexis de Tocqueville, 1805-1859)這本書對我影響很大。這本書談美國最初期的民主運動,為何這麼成功,不限於選舉制度,他說是源自”habits of the heart”,是因為人心靈的習慣;他所說的是民風,大家不會自私,因為當時很受清教徒影響,會重視公共利益,他們生活簡樸,走中庸之道。

書亦提到,很多人會先參加社團,才會再去參與政治,所以 Democracy in America 對於走公民社會路線的人有很深影響。

另一個人是 Habermas,他談「公共領域」,指出十七、十八世紀民主思潮出現,著眼點不只選舉政治。首先,社會出現了一些空間,讓人理性對話,這些空間是什麼呢?他所說的是英國的咖啡館、法國巴黎的沙龍、德國的 table societies,他所說的是當時的報紙,那時報紙主要收集經濟資訊;慢慢通過這些渠道,當時的中產階級,主要是商人們,開始討論政治。你要徵稅,但不給予普選權,為何我要繳稅?於是他們就在報章討論。還有文學雜誌,當你討論文學時,同時在進行社會批判。Habermas 認為這些空間全部都是民主的基礎,通過這些空間才有力量去爭取民主,這理論告訴我,建立社會基礎時,公共領域對公民社會很重要。

陳健民:毋忘燃燈人──向啟蒙者致敬四之二

本系列文章: