曾狂熱頌毛 醒悟時反左

「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」,是戰國時詩人屈原(約前340—前278)的夫子自道。或可移置於當今北京的體制內改革派:在漫長、艱難的日子裏,他們探討毛式社會主義體制的弊端、思索改革之路。2月16日病故於北京的李銳(1917—2019),就是備受關注的一位。

從1950年代前期狂熱頌毛的政治宣傳者,到晚年(1989—2019)全面否定文革(1966—1976)、批毛的思考者,是李銳從頌毛到醒悟的轉變。

他扮演了社會批判的角色。他不只批判毛的個人集權,家長制一言堂,還觸及私德如「敢想敢幹」和「破壁內試婚」。

一二九運動 延安老幹部

在八寶山,北京官方為李銳舉行正部級告別儀式,新華網於2月28日發簡短訃文「李銳同志逝世」,並無「評價」之詞。

1950年代前期,李銳的頌毛傳記《毛澤東同志的初期革命活動》,是當時「思想教育」的政治教材。1979年後的著作則截然不同,歷史文獻價值頗高的《廬山會議實錄》(1989)、《「大躍進」親歷記》(1996),述評毛的極左禍害(1958—1960)。後來,他出版了《李銳反左文選》、《李銳口述往事》等。這些著作,是社會批判者的一個標誌。

從頌毛到醒悟,與政治運動中的思考有關。李銳是1935年一二九運動參加者,「一二九」和「民先隊」骨幹多半是左傾大學生,把社會主義革命視為「救國」之路(註1)。其中,姚依林、黃華後來成為中共「黨和國家領導人」,黃敬、蔣南翔、李昌、于光遠和李銳等成為正部級高幹。

抗戰期間,李銳在延安參與《解放日報》編務。1948年,先後任高崗、陳雲秘書,他們都是中共中央政治局委員、東北局要人。

1949年後,李銳在湖南工作,任省委宣傳部部長。

1952—1959年,在政務院/國務院的水利或水電部當局長、副部長,一度兼任毛的秘書。

當過毛秘書 北大荒勞改

1959年夏天,李銳參加廬山會議,批評大躍進偏失,因此被定為右傾機會主義分子,流放北大荒等地勞役。

李銳後來的醒悟,與20年的流放、囚禁有關。不斷的政治迫害,激發他思考;在勞役中了解民眾的疾苦,又加深對體制弊端的認知。此外,曾任高、陳、毛的秘書,使他了解毛的權術和高層政治鬥爭的殘酷;這種「臨場經驗」,催生反思和醒悟。

李銳撰〈他是講究做人的〉一文,稱曾彥修(人民出版社社長)「是黨內覺悟得早的老黨員」。

「我覺悟比較晚」。他說:1959年廬山會議後「第一次有點覺悟」,「文革才第二次覺悟,……1989年風波才第三次覺悟」。文革時(1966—1976),他被關入北京秦城監獄8年(1967—1975),這是最長的囚徒生活。

所謂覺悟,就是不再盲信、頌毛,正視並思索體制弊端、體恤民疾。在醒悟中,成為緊握筆桿的社會批判者。

李銳的角色特徵,或可以「六反」概括:反家長一言堂,反個人崇拜(個人迷信),反極左折騰,反三峽上馬,反開槍清場(指處置八九學潮),反漠視民疾。

他和思考群夥伴的理想,是制約公權、保障民權的憲政民主之路;思考群夥伴有李昌、于光遠、曾彥修、許良英、蔣彥永等。

中顧委四人 六四反開槍

八九學潮時,中共高層對處置學生有分歧,總書記趙紫陽、常委胡啟立和人大委員長萬里等,主張以和平對話方式平息學潮。

中共中央顧問委員會委員李昌、李銳、于光遠和杜潤生(均正部級)等,對軍隊進城戒嚴有戒心,呼籲不要向學生動武。老一代軍人蕭克、張愛萍和大學校長江平等,亦傾向「和平解決」的取向。

1989年6月4日,軍隊奉命開入天安門「清場」後,持「和平解決」意見者大都受審查,中顧委一批「老左」聲稱要開除李昌、李銳、于光遠、杜潤生的黨籍。

後來,第一代元老陳雲(1905—1995)說,這4人是在黨的會議上發表意見的,不應開除黨籍。他們才「過關」。

李銳的「八九風波」雖獲平息,但後來因批毛反左備受極左派攻擊。

四千人大會 議論毛私德

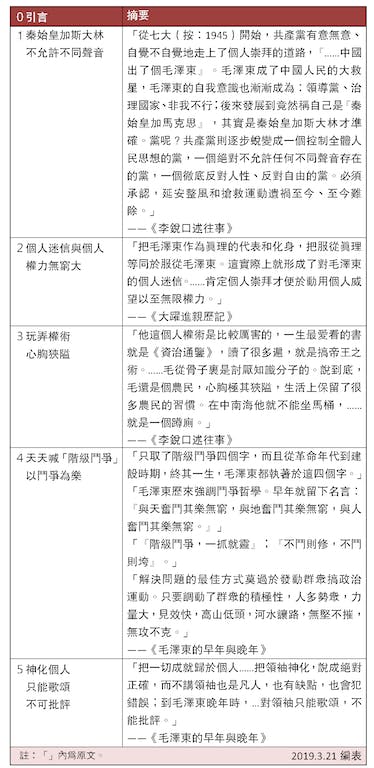

李銳對毛的批判,可歸納為四關鍵詞:和尚打傘,整人鬥爭,極左禍害,品德爭議。

關於毛私德差的爭議,是中共黨內敏感話題。1980年的4000人大會,是文革之後真正的「黨內大鳴放」。不少高幹的發言,觸及左禍與毛個人品德。

不少發言人稱,文革是赤裸裸的整人、報復;曾任文化部副部長的夏衍說,毛「拒諫受諂,多疑善變,言而無信,綿裏藏針」;曾任國防科委主任的張愛萍說,毛「言必稱秦始皇」;曾任副總理的方毅說,毛是歷史上「最大的暴君」,連朱元璋也不如他(註2)。

在會議後期,鄧小平阻止高幹談毛的個人品德。但是,李銳在後來的文章、出版物仍議論毛的品德。他引黃克誠(曾任總參謀長)的話,說毛「任人唯親」。

引毛妻日記 觸及毛蠻幹

李銳又說,毛是「很極端的個人,一切反常的事情他都敢做。譬如,他和楊開慧結婚前施行試婚」,「住在船山學社……隔壁都是板壁(按:香港稱板間房),有縫,有的地方隔壁房間是能看到的……那裏的其他人就攆他們走。」

李銳說,這是楊的閨中好友李淑一告訴他的。毛有一首詞有「我失驕楊君失柳」之句,前半句指楊開慧被湖南軍閥何鍵處決,後半句的「君」指李淑一。

他還提到:「前些年湖南修復毛的故居,發現了楊開慧在房頂夾縫內的日記,楊的日記裏寫毛連自己的堂妹都幹,說毛是政治流氓、生活流氓」(註3)。

毛在政治層面的「和尚打傘」──無髮(法)無天,就關乎我行我素、不受約束的個性,旁若無人和「敢想敢幹」、「天翻地覆」的亢奮(如破壁內試婚)。李銳說,毛隨心所欲,「什麼事情都敢幹」,「人民的利益都不放在眼裏」。

似和尚打傘 列寧加秦皇

李銳的文章,常提毛的個人集權、個人崇拜與凌駕組織之上,說毛是秦始皇加馬克思(斯大林)。他寫打油詩:

「雙百方針剛起頭,忽然反右乃陽謀;自誇無法無天也,文革十年到死休。」

前兩句指「百花齊放百家爭鳴」是偽命題,「引蛇出洞」的陽謀才是事實;陽謀使許多知識分子受整、囚禁、強制勞役。暴露毛言而無信,不守承諾,如同和尚打傘,無髮(雨傘之下是光頭)無天(無法度)。

和尚打傘、個人崇拜之弊,並不因文革結束而消失。李銳感慨這幾年文革局部回潮,在上述兩首詩的第二首曰:

「階級鬥爭狠狠抓,秦皇馬列管中華,個人崇拜成功了,邪教焉能治國家。」

此詩之意涵是:這幾年天天喊鬥爭、敵對勢力,重複毛的階級鬥爭論;雖然個人極度集權和個人崇拜又來了,但不能靠「邪教」(個人崇拜)治國。李銳說,英文cult是個人崇拜也是「邪教」。

「和尚打傘」既使社會遠離法治之道,也加劇個人極度集權的弊端;在家長制、一言堂之下,極左禍害無窮,從暴力土改、鎮反,到奴化農民的人民公社、弄虛作假的大躍進和全民煉鋼、全民浩劫的文革,民眾備受左折騰,乃至蒙冤、家破人亡。

說極左禍害 記飢餓慘像

在李銳的政論文集中,反左的話題特別重。

在《毛澤東的早年與晚年》,他比較系統地批判毛晚年的「左」思想,主要是1957—1976年的「左」(實際是極左)。他認為,把階級、階級鬥爭絕對化,把階級鬥爭視為社會發展的動力,是導致大躍進、人民公社、文革禍害的主因。

他分析,左禍不斷延續與權力體制有關,權力過分集中於個人,個人崇拜又把領袖「神化」,形成黨內個人專斷的局面(註4)。

社會上常見的左禍,是飢餓和缺褲子(註5),農民像農奴。李銳記述耳聞目見的左禍,常有大飢餓的場景:

「北大荒當地農民也非常苦,跟我一起勞動的一個老頭,給我看他的手,都變了形,彎曲着,根本伸不開。當地老百姓甚至懷念日本人統治的時代:玉米餵牲口。日本人不吃肥肉,老百姓可以撿他們扔掉的肥肉吃。跟我一起勞動的一個老頭,頭天還在一起幹活,第二天就死掉了,最後的遺言是:真想喝一口稀飯啊!」

「我在北大荒認識到,世界上最可怕的事情就是挨餓。日本人統治東北,沒有把老百姓搞垮。解放後農民生活實在太苦了。後來我被下放到安徽磨子潭,還聽到那裏的公社書記說,三年困難時期,有人餓得把兒子殺了吃了,被槍斃了。我真正是看到大躍進、人民公社造成的惡果,自己幾乎被餓死,有切身體會。」(註6)

大飢餓的場景,對李銳的社會觀察影響至深,他後來對「左」的持續反思、對毛極左在想的批判,與此有關。

註1:丁望:〈「一二九」與「民先隊」:1935至1938年的中共學生運動〉(在學術研討會宣讀的論文,1981.8,台北)。

註3:《李銳口述往事》,大山文化出版社(香港,2013),頁410—413。

註4:李銳:《毛澤東的早年與晚年》,貴州人民出版社(貴陽,1992),頁276—305。

註6:李銳:〈九九感懷〉,《炎黃春秋》(月刊,北京),2015年第5期,頁21。

本文原載信報〈思維漫步〉專欄,作者修改、補充、附表後授權本網發表。