肉身的終止只是一瞬間,但對於見證死亡的生者而言,逝者的離去卻是在時間上被不斷延宕的過程。許多親密的記憶,在死亡發生以後的一段時間內,才會逐漸浮現,並以不同的方式進入思緒。

在陳明銶教授離開後的這段時間,我一直不確定,應該如何公開地談論這件事。稍作沉澱,方覺可以下筆,試着分享那些個人的(personal)、卻不應被據為私有(private)經驗,以我所感受到的公共性來紀念他。

獨居老人的脆弱

得知陳教授不幸離世的時間是10月30日中午。噩耗確證前,我和幾個他的學生和年輕朋友,通過各種方式尋找他的消息。他要來香港一個星期,學生沒在機場接到他。追問國泰,才發現沒有登機。於是有人向舊金山機場詢問,有人繼續聯繫國泰,我打了越洋電話報警⋯⋯

他的行程安排得極為緊密。30日早上7點抵港,中午便要出席史丹福香港同學會的活動。此後數日,無不如此。近年來,為了不離開年近百歲的母親太久,他總是這樣,把所有要在香港做的事,壓縮在一周左右做完。

去年,也是10月末,他因旅途勞累,在回程飛機上痛風發作。我接到他時,他面色虛弱,被厚厚的毯子裹在輪椅上。他一邊說自己沒事,一邊連連抱歉,夜裏麻煩到我。把他送到帕羅奧圖的住所後,我們一起又花了很長時間,才小步小步地挪到公寓裏。他身體很重,腿不能動,我需要不斷支撐他的上身,半托半抱地扶着他走。那晚,我以一種身體性的方式感受到,這個平日裏滔滔不絕、聲如洪鐘的學者,作為一個獨居老人的脆弱。不曾想過,再次面對這種脆弱時,我能做的,已只是為料理後事做些瑣碎的事了。

盡其所能幫助學生

我是去年春天才認識陳教授的。那時我已經定下博士論文研究香港的城市發展問題,幾位師友都建議我找他聊聊。他強調大中華視野,所以看到我這樣一個在大陸出生長大的人要研究香港,自然是傾力相助。

我們很快相熟。不過在討論過研究計劃後,我也感覺到,囿於學科背景差異,就我的題目,他的見解未見得能帶來最直接的指導。而真正令我感動的是,他雖然對這種學科壁壘不無察覺,但還是盡其所能,介紹自己在相關領域工作的朋友和學生給我認識。對於需要「識人」的人類學研究來說,這種便利帶來的幫助不言而喻。我對他的感激,也一言難盡。

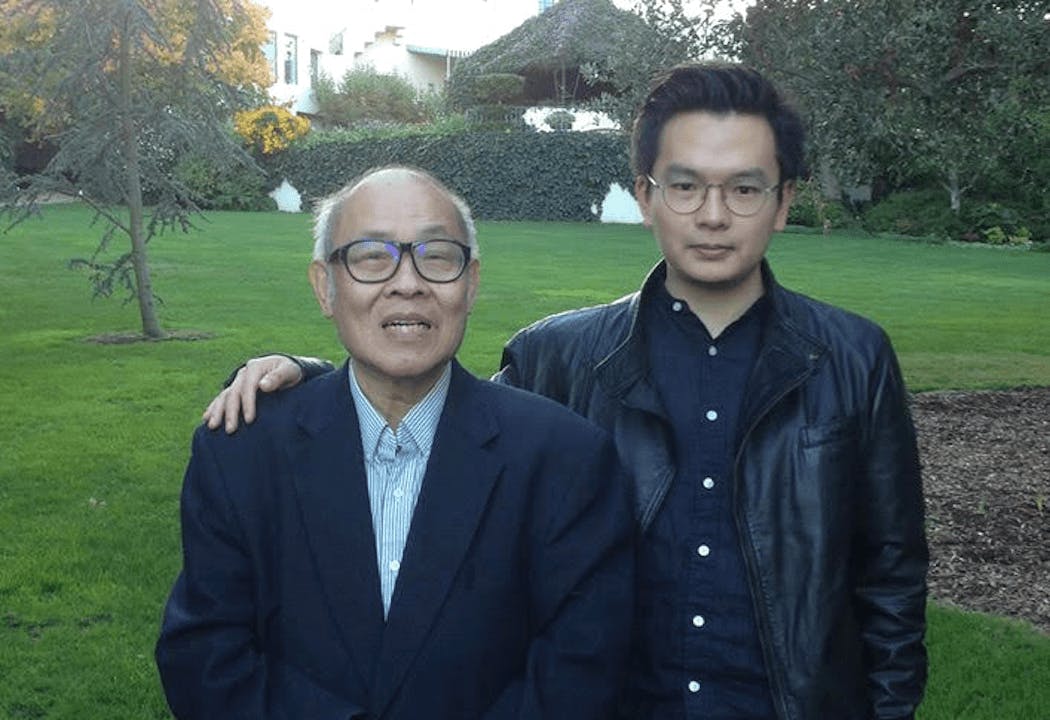

去年初夏,在我來香港做短期研究前,他邀我到華人超市的點心檔吃飯。他說一般餐廳人多,怕談敏感話題惹人耳目,給我帶來麻煩。我說他多慮,還是跟着去了。飯後,他從一個早已用舊的公文包裏掏出一大疊名片,逐一為我介紹,讓我翻拍保存。他又讓我與他合影,說有照片為證,別人才會知道你不是冒牌,我心裏笑他迂腐,還是照做了。

一生中最後的高光時刻

斯人已去,今天我打開電腦裏的相冊,翻看他的那數十位故交,以及我們那些有些滑稽的自拍,感慨萬千。再沒有機會接受你的友愛和關心了。只好帶着未能報答的恩澤,心懷愧疚地前行。唯願可以和其他後輩一起,繼續你未竟的事業,見證你不再能看到的時代。

去年的這個時候,陳教授在痛風平息後,又馬不停蹄地組織在美國西岸四校聯辦香港回歸20年研討會。那是他一生中最後的高光時刻,也讓他累得夠嗆。會議中,各派的聲音雖未形成期待中的交鋒,但能不偏不倚地把它們聚集在一起,已是極大的貢獻。他用實際行動說明,「超級聯絡人」不是一種既定的香港身份,而是在親力親為的瑣碎工作構建出的厚重角色。

會後,我有幸對他做了專訪。他談到,會議的主要目的是為香港增加國際曝光度。做中國研究的師友,也許很難想像這種「國際曝光」本身對香港研究的重要性。和已是顯學的中國(大陸)研究相比,關於香港、澳門、台灣,以及「海外」華人的議題,在北美「區域研究」(Area Studies)的框架下,的確需要更多支持的聲音。

而對於中國,他有孫中山式的大中華民族/區域共融理想。這雖然未必能回應到此時此刻的諸多問題,但在「大國」已成為某種「政治現實」的情況下,他對中國政府的提醒,是值得在位者認真思考的。

這些宏大議題之餘,我還是最喜歡聽他講故事。從嶺南歷史到美國政治,他總能結合自己的經歷,娓娓道來,是天生的說書人。80年代末以後,他雖與中國的外交系統保持往來,但再未去過大陸。所以我給他講些大陸的事,他也愛聽。

陳明銶受惠不少後輩

最後一次郵件溝通,我和他說起東大嶼人工島引起的諸多爭議。他回覆道:“Understand the strong public reactions to Carrie Lam’s project: Another case of developmentalism gone wrong!”

(理解公眾對林鄭月娥「明日大嶼」的強烈反應:又是一例錯誤的發展主義!)

最後一次和他共餐,是今年的6月5日。每年的這個日子,他都要特意去超市買應季的白櫻桃來吃。他說,不買紅的是為了紀念血在前一天都流光了。

我不是陳教授的正式門生,卻從與他的交往中收穫良多。他離開後,面對一篇篇悼念文章,我才驚訝地意識到,以各種「非正式」的方式受惠於他的後輩人數之多。他的貢獻,也遠遠超過了一般意義上的學術工作。

他的家境優渥,受過很好的教養,卻又是個名副其實的普通人。他住的公寓不大,客廳堆滿了書和資料,甚至難以下腳。飯桌上,他一興奮就會唱起獨角戲,但主持活動總是極為守時,為人也沒有長輩架子。他吃穿簡樸,走在街上很難看得出這是個從胡佛研究所退休的教授。我們在超市買按盒收錢的熟食帶給他母親,他總會把餐盒塞得滿滿才帶走,總讓我感到不好意思。可惜我再也沒有機會,和他一起經歷這些細碎又充滿質感的生活瞬間了。

陳教授去世,我失去了一位亦師亦友的忘年交。謹以此文,追思這位著名的普通人,為他樸素與風趣的為人、對學術工作經久的熱忱,為他對後輩的無限慷慨,也為他以一己之力開拓政治對話空間的同時,對歷史正義的堅持。