編按:史丹福大學東亞研究中心傑出專家陳明銶教授2018年10月30日逝世。中國近代史研究者李龍鑣先生撰寫〈一生展現學者風骨──深切悼念陳明銶教授〉,以作悼念。本社將分兩篇刊出,以下為第一篇。

驚悉陳明銶教授在美國三藩市機場正要準備登機來港之際猝逝。他本來預計於10月30日上午7時抵港。去年10月他來港,也是乘搭國泰航空這班早機,當時適逢同一日上午已約了老同學要去山東招遠(著名產金區)及陝北延安旅行,只好請他與來接機的愛徒一起在機場美心餐廳飲早茶,這是最後一面,如今人天永隔,頓時不知所措,至哀至慟!

原定行程極頻撲

按照區志堅博士所提供有關這次陳教授在港行程資料,預計於10月30日上午7時抵港,當日中午出席史丹福大學同學會的大灣區午餐演講會。晚上回到灣仔六國飯店聚餐。這是第一日。第二天10月31日早上應文灼非兄之邀,在金鐘萬豪酒店宴會廳主講「中美新關係」。下午又要風塵僕僕跑到新界嶺南大學演講。第三日11月1日早上與在港學生晤面敘舊。中午和樹仁師生午膳。下午4時至5時半在該校歷史系演講。11月3日,安排他出席香港社會科學會舉辦香港社會研討會任主講嘉賓。中午又要到九龍塘參加香港城市大學出版社所主辦《中國與世界》新書發布會及擔任主講嘉賓。以我所知,他以往每次訪港,一定安排兩日去澳門參加澳門大學及澳門政府的活動。如此頻密的行程,再強的人,也會累倒,何況他不是鐵人,而且體力早已過度透支。我每次打長途電話請教問題,一傾就是一至二個小時是平常事。他與學生在電話中最長通話記錄是四個半小時,等於疲勞審訊。中英談判,也無需這麼長談。是不是世界紀錄則不得而知。甚至多次在美國西岸半夜4點打電話給我,討論很久而完全無收綫之意,等於是在燃燒自己的生命。有時我也會主動委婉地勸他注意要有充足睡眠時間,不要勞瘁過度,不如及早收線上床休息吧!由此可知,他要消耗多少體力!

所以,每當要打電話給他之前,心裏先有長期抗戰準備及耐心聆聽的心情。同時,也不要提問太多,否則一發不可收拾,就像無意間捅破了蜜蜂的窩。他肚子裏實在有太多的墨汁,如同大江大海,可以排山倒海而來,滔滔不絕,有美不勝收之感!此外要留意廚房先熄火,不能在煮東西,否則掛線以後,會因燒得太久焦燶了,水也乾了!他的可愛之處在此,可敬之處也在此,令我傾倒在此!

記得三年前有一次在三藩市,何錦賢醫生在彩蝶軒請食阿拉斯加皇帝蟹時,陳教授來電話,收綫之後,桌上那隻14磅重用雞油清蒸巨蟹已被其他賓客吃光,只剩可口的蟹汁。所以,我對陳教授戲言,他欠我一隻美味巨蟹。現已要等候至黃泉之下才能找數。

孝思純篤真學者

陳教授每次蒞港,所有節目總是排得密密滿滿,要請他一起晚宴,須早在他有了行程日期之前商定。基於他在港逗留時間有限,幾乎天天行色匆匆,席不暇暖,主要原因是他放不下在美長期同居的年邁慈母,所以他極不願在港久留遠離。二十年如一日,直至近年,她才搬進老人院,每日下午4時至6時,他必到老人院探望年已99歲的老母親。她是一位出色的土木工程建築師,九龍尖沙咀漆咸道百樂酒店便是她的傑作之一。1997年,陳教授自港大退休之後,重返史丹福母校做研究員再埋頭苦讀,變成了飽學的歷史學家,專心致志,著書立說,總共出版16本有關港葡澳台四地的精心作品。而且每年必抽空陪同老媽乘搭郵輪到歐洲各地旅遊,承歡膝下,他孝思純篤,不愧是一位很重視孝道的學者,是我們的榜樣!

風華正茂遽爾逝

很感激幾位好友,他們知道我一向敬重陳教授,所以,第一時間傳來噩耗,說他已辦妥來港登機手續,並且領取了登機證之後,進入國泰航空公司貴賓候機室如廁時,心臟病猝發而仙逝。雖然不願接受這一殘酷事實,終究無法改變的事實。如此人才,如此遽爾早逝,令我有不勝惋悼之嘆!難抑悲傷,哀悼之餘,不禁想起多年來與陳教授相惜相知的一幕難忘往事,再隱約地映現眼前。他那催人上進的話語,又再在我耳邊響起,連綿不絕!

其實在下比陳教授大18歲,雖為忘年之交,但在我心目中,他是英年正茂,如今只有牢記陳教授的教誨,在未來的風風雨雨中磨練自己,學習做一個德才兼備,對歷史傳承方面作出貢獻,才不負陳教授的願望。

據認識陳教授多年的吳瑞卿博士(她的夫婿是芝加哥大學歷史系博士)數年前在三藩市答覆我的詢問,照她所知,陳教授雖然獨身,沒有結婚紀錄,但肯定不是同性戀。同時,在下也認識陳教授在香港培英中學唸書時的某校友云,陳明銶當年很喜歡某一位女同學,人艷如花,天生成的尤物,令陳教授驚為仙女,對她很有好感,經常多看她一眼,甚至另眼相看,可惜這位校花不肯屈就,實在命也!上次培英校友,陳教授也有參加,每次返港,也不忘與舊同學聚首話舊。他對培英是有濃厚感情的。

在下因為受陳教授的影響,對歷史人物的感情生活,也要列入研究範圍,否則不夠全面,如研究孫中山,必須同時研究陳粹芬、宋慶齡及盧太夫人;研究蔣介石,務必研究陳潔如、宋慶齡、毛福梅和姚冶誠等;研究汪精衛,同時要研究對他有影響力的陳璧君和方君瑛:研究毛澤東,不得不研究楊開慧、賀子珍及江青,所以花點時間了解陳老師對異性的心態,是完全沒有不敬之意。假如陳教授有一位賢妻相依照顧,相信很有機會增添他多20年的壽命,可惜歷史不能假設。

同遊南開見聞廣

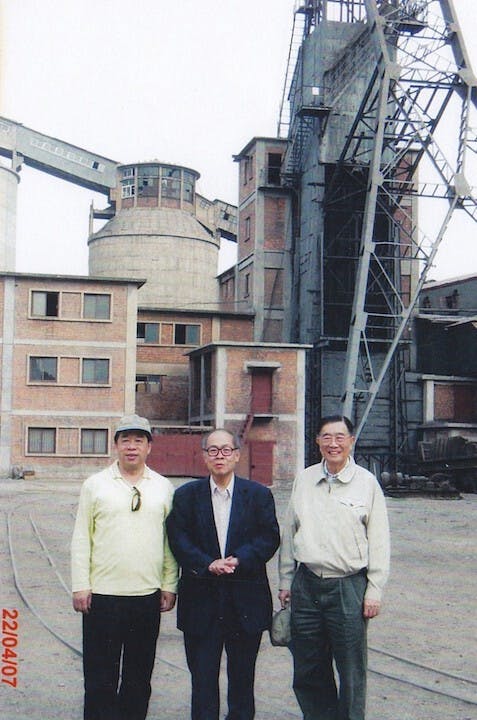

2007年4月初,在下夫婦誠邀陳明銶教授等一班好友到天津、塘沽、唐山、秦皇島、北戴河及山海關一帶遊覽。首站天津,下機後立即逕往南開大學參觀,在校園最明顯的地方,發現都掛着南開校友周恩來說過的一句話:「我是愛南開的」這六個大字的牌匾,包括豎立在校園中巨型周恩來總理塑像,基座上也鐫刻着這句話。

記得我們在南開校園到處遊覽時,陳教授私下對我說:「今天參觀南開這個有意義節目,已值回票價,往後所安排的其他景點,都算是全賺了。」他又說:「我以前是研究過中國勞力問題,所以,知道天津乃係重要工業城市,南開為了研究學術及服務社會,成立了一所經濟研究中心,在何廉(哥大博士)、方顯廷(哥大博士)等經濟學家指導下,從事編纂物價指數,研究工廠情況,並調查對外貿易統計數字,該研究所發表的報告,逐漸被公認為研究中國經濟之權威機構,其認受性竟然高於當時國民政府轄下各大城市(如上海、北平、廣州等)所公布之統計報告,南開出版物也馳名中外。」陳教授對南開早已留下極良好印象。事後在下查閱有關資料(王文田等所著《張伯苓與南開》,62頁,傳記文學出版)證明陳教授所講的內容正確無誤,使我對陳教授驚人的記憶力和豐富的專業知識衷心佩服。

一路上他還告訴我,南開還有許多教育思想值得今人借鑑:如重體育、重道德教育、重科學實驗,還重視開展課外活動,鍛煉學生的組織能力。他把辦學的宗旨概括為「公」、「能」二字。「公」就是為公不為私;「能」就是知識、技能、本領。如果我們稍加分析,就不難了解貪污的由來,是不知有「公」;腐敗的原因,不外無「能」。南開確實培養了大批辦事公正的人才。他還舉出南開有二位校友是國務院總理:周恩來和溫家寶。上海前市長、台灣省主席、外交部次長、重慶市長與漢口市長的吳國楨,也是出身南開(與周恩來是同學好友)。此外,1931年出任清華大學校長,1959年任台灣教育部長的梅貽琦,也是畢業於南開學堂(為第一批庚款留美的學生)。最著名者莫如台灣中央研究院前院長吳大猷,他是楊振寧及李政道的老師,也是畢業於南開物理系。陳省身教授是南開數學系畢業再留德的博士、香港科技大學前校長朱經武的岳父。由此可見,我們在陳教授的身邊,是隨時隨地會意料之外學到不少東西,導師制的好處也在於此。與陳教授一起旅遊之樂,不僅可以與古人神交,亦可以在歷史的太空世界遨遊冥想,更可以在歷史的象牙塔裏縱談古今。人類文明中最珍貴的正是知識和智慧。做一個花長時間看網頁的觀察者,沒有時間「行」去體驗,又怎能掌握到真正的知識或是和智慧發生關聯呢?知而後行,行而後「證」,證得之後方是真知識,真智慧。

如數家珍說古今

該次陳教授陪我們長途旅行,他也不是白走一趟,只要他肯輕輕露出一手,也就有意料之外的豔遇(講笑)。以陳教授的能量,他是有足夠「長氣」從登車啟程,講到落車為止,也即是從唐山出發,經北戴河、秦皇島,至山海關為終站。車程需四個半小時以上。我在旅遊車上見到他興致高昂地講述沿途有關景點的歷史背景故事。我們總共有28位團友,皆聚精會神在聆聽,他腹中好像儲藏着永遠使用不完的各種資料。說到任何史事,他都可以將需要的史料信手拈來,如數家珍,恰到好處地說明問題,聽陳教授談歷史來龍去脈,有一種「胸中自有百萬雄師」的氣概,實在是一種難得的享受。難怪他在港大執教時,曾兩度膺選為最受學生歡迎的教師。我當時也已是70多歲老翁,但全無倦容,憑良心說,見陳教授依然神采奕奕在講,我當然不敢在他視綫之內打瞌睡。

其實早在九七之前,陳教授在港大任教十餘年期間,不時在電台、電視接受訪問。我當時已是他長期的聽眾與觀眾,同時也是他偶於香港的報章雜誌,尤其是《信報》及《信報月刊》發表文章的讀者。包括他對時政評論、中美關係、國際局勢分析、大中華地區互動,及邁向九七香港主權移交過渡期間中、英、港三方面角力等等。每篇文章均細心拜讀。他的政論,立意正大,文章酣暢淋漓,文采斐然,引起我的共鳴,我是見到必讀,所以,我已變成他的「擁躉」,好像被他送去幹校勞改洗了腦似的,必恭必敬,唯命是從。

一曲動容遇知音

我們在車上乖乖受訓之餘,見他奮不顧身為我們講解,如此不辭辛勞,到底人心肉做,總歸要想想辦法補救,好讓陳教授紓緩一下亢奮情緒,靜下來透透氣。終於想起來在車上有一位我認識多年的團友,昔日在大陸參加過文工團,受過嚴格訓練,能歌善舞,見過周總理,於是我冒昧懇請她為我們高歌一曲。做夢也沒有想到,陳教授閉目傾聽之下,居然為之動容不已,認為這位女士的歌聲只有天上有,簡直是天籟之音,令他一曲難忘。對她的評價很高!很高!我們都知道,陳教授平常不輕易隨便讚譽人,我卻見過他公開痛責深圳江青的場面,正氣澟然。那鐵骨錚錚的形象,迄今仍長懷在我心中,未嘗稍忘!

而這位才女,受寵若驚之餘,也有感於天之涯,海之角,人間居然有了知音!令她感動得心也跳出來。倦遊返港之後,在下於順德聯誼會設宴為大家洗塵,她當然是座上貴賓,該晚她與摯友飄然而至,並合資購了一部日本名貴相機,親手呈上餽贈給陳教授。她想不到陳教授從來不採用任何日本貨品,結果只好換了一部韓國貨。當時韓國出產照像機的質量水平比日本貨還有一段距離。可見陳教授痛恨日本欺人太甚之心,終身不渝,所以我與李維新兄同樣深深暗自佩服陳教授為人之風骨,說到做到,不是憑空吹水之士。

人生在世浮沉,如過眼雲煙,陳教授留下有些鮮活的身影,更可映現他真情流露的一面。我一直有注意到陳教授將這部相機經常帶在身旁,隱藏於他的衣袋中,每逢關鍵時刻,他始會取出來一用。自古以來,有知音難逢之嘆!這位才女,諒必讀過劉勰《文心雕龍》之〈知音篇〉有云:知音者難哉,知實難逢,逢其知音,千載其一乎?!讓我引用前中大校長金耀基教授的話:問他情為何物?答曰:「情有多種,情之清而貴者,知己知音心中一點靈犀耳。」「有緣」之人,不少且成為「相悅相重相知」的師友。

一生展現學者風骨二之一