上世紀80年代初,也是我來香港工作丶生活之初,用業餘時間寫了一個短篇小說,在一家報紙的文學副刊上發表。那時候的我,對香港的文學狀況並不了解,自然而然地,就將拙作交給在香港文壇和報壇活躍已久的家翁羅孚先生過目及「審判」。

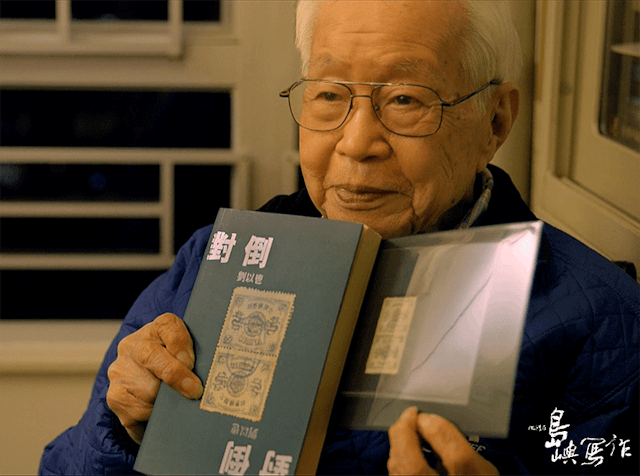

「你的小說筆法,和劉以鬯先生寫的短篇小說《對倒》很相像,有意識流之風⋯⋯」

羅孚先生的評論令我感到愕然:劉以鬯先生是何方神聖?他的短篇小說《對倒》是什麼樣的作品?我完全沒有認識和接觸。經羅孚先生這一說之後,我馬上開始閱讀劉以鬯先生的小說作品。這才「認識」了鼎鼎大名的劉以鬯先生。

老資格的名作家

原來劉先生是一位很老資格的名作家。他在1948年由上海移居香港。後又輾轉去新加坡、吉隆坡,最後長居香港。劉以鬯17歲就開始發表小說。30歲來港定居後曾任多份報章副刊編輯,在《香港時報》、《西點》、《星島周報》主編或執行編輯。劉先生雖然年紀大,資格老,但是,他的作品很有現代感,而且是首位將意識流的現代主義寫作風格引入香港文壇。尤其令人敬佩的是,在香港這樣一個金錢至上,處處講求經濟效益的商業社會裏,劉先生堅持一邊寫流行小說,一邊編輯、創作嚴肅文學作品,從未曾間斷過。他寫的小說《酒徒》、《對倒》等作品,反映了香港知識分子的生存苦悶狀況,特别是《酒徒》中的小說主人公「酒徒」,是一個職業作家,他14歲就開始嚴肅文學創作,有着較高的中外文學修養,他編過純文藝副刋,辦過頗具規模的出版社,出版五四以來的優秀文學作品。來到香港後,為生活所逼,他不得不放棄了二三十年的努力,開始為報刊寫武打色情小說。他因此而無法不受自己良知的指責,但不寫低俗小說又無以為生,只好沉溺於酒精中,用以麻醉自己。

劉先生夫子自道般的文學作品,揭示了商業化的香港都市對於人的心靈人造成的壓抑和扭曲,同時又發展出一套現代主義的敘事筆法,被視為引進意識流小說至香港文壇第一人。

我從作品上認識了劉以鬯先生後不久,就由朋友把我的一些散文轉介到劉先生主編的報刊上發表。這對初登香港文壇的我,無疑是很大的鼓勵!我很想找個機會向劉先生當面道謝和請教,但熟悉劉先生的朋友告訴我,劉先生是出名「認稿不認人」的,登門拜訪就沒有必要了。於是我只好打消了向劉先生當面道謝的想法。

過了一段時間,風聞劉先生創辦主編全新的香港文學雜誌《香港文學》,我也感到非常高興。但那時我的本職工作是在電視台和報舘媒體,也無暇兼顧業餘創作。直至一次去菲律賓參加一個國際會議,順道也去了旅遊觀光,回香港後寫了一些小詩、小文,熱衷於文學創作的朋友看到了,即時為我向《香港文學》投稿。沒想到很快就得以發表,圖文並茂。那時候的彩色印刷價高而珍貴,劉先生主編的《香港文學》雜誌美輪美奐,色彩豐富,是一本香港不可多得的美學和文學兼備的期刊,看得人心花怒放!從此,我即使工作再忙,也狠狠地擠出時間和精力,向這本非同一般的文學雜誌丶向尊敬的劉先生投稿。在此期間,我會不時地收到劉先生的親筆來信,總是鼓勵有加,也在在顯現出他對雜誌編輯工作的嚴謹認真態度,使我對他的尊敬與日俱增⋯⋯

香港作家聯會成立

時隔不久,香港作家聯會宣告成立了,我有幸被吸收為會員,終於第一次見到了景仰多時的著名作家丶榮譽會長劉以鬯先生。已經步入晚年的他一頭銀髮,但是一雙眼睛炯炯有神,似乎與他的實際年齡不大相符。我即時對他表達了敬仰之情。劉先生和靄地笑了,用帶有上海口音的國語說話,卻完全沒有名家長輩的架子,使我可以放心地和他輕鬆交談。我問劉先生,長期以來一手寫通俗的文字專欄,一手創作嚴肅文學,會不會覺得心理負擔很重,太過緊張勞累?

劉先生笑着說:「不會的。寫那些通俗的文字,其實是很容易就賺到稿費的了。」

劉先生的回答,實在有些出乎我的意料之外。接着,他就憶述在撰寫專欄文章最多的時期的生活狀況:「我那時候一天最多要寫好幾個專欄的文字,我都是一早寫好了,交去報舘,就過海去喝咖啡。如果想到什麼好的題材,就創作自己想寫的小說。這樣的寫作生涯也能隨心隨意。」

我聽了忍不住說:「劉先生,您好厲害哦!」

劉先生爽爽地笑了。

這確實是我親眼見到劉先生之前完全想像不到的。我告訴劉先生,在電視台擔任編劇工作,我就像製衣廠的車衣女工那樣,每天流水式地編寫逾萬字的流行通俗電視劇的劇本,一枝筆也寫得「流」了,滑了,恐怕再也回不到嚴肅文學創作的岸上去。劉先生卻認為這是不會互為影響的,只要有堅定的嚴肅文學創作理念,就會創作出有自己風格的嚴肅文學作品。其實他自己本身就是一個最佳的典範,最好的榜樣。

後來,在各種各樣的文學活動中,都有機會看到劉先生的身影,他的精力實在也是驚人的,我最愛聽他對於一些香港重要的文學作家作品的評論意見。記得他對也斯的評價相當高。

王家衞改篇劉以鬯作品

導演王家衞根據劉先生的的小說作品,拍成電影《花樣年華》,反應熱烈。我看了,也感覺興奮。之後,見到劉先生,我對他說:

「劉先生,王家衛導演在電影的字幕特別鳴謝您呢,您的小說作品給了他很大的啟發吧?」

劉先生說:「他拍電影之前,是有來訪問過我,但那電影是他的作品,不是我的。」

我說:「可梁朝偉扮演的男主角,和劉先生有點神似,是不是有您的影子呢?」

劉先生笑了,說:「那是導演的想像,我做編輯的時候,不是這樣的。當然梁朝偉也是演得好的。」

就是這樣,我能和劉先生無所不談,還記得曾經向他請教過集郵的知識,他也很有耐性地一一道來。

在我的印象中,劉先生向來身體健康,精力充沛,這和他的良好生活習慣有關。每有夜宴活動,他總是很少進食桌上佳餚,而且提早告退,因為要例行已定的作息時間,又聽說劉先生通常不會吃什麼大魚大肉,只喜歡吃新鮮的果丶菜。而且,劉先生堅持每天步行,有不少朋友在遠離劉先生住宅的地區路遇過步行中的劉先生,都感到十分驚訝⋯⋯

正當香港的文學圈凖備為敬愛的劉先生舉行百年華誕的各種紀念活動時,劉先生卻悄然遠去了。儘管他以近百高齡告別人世,我還是覺得事出突然,不願相信,因為從來也沒有想過劉先生會離開香港文壇,離開我們。文學作品就是作家的生命,如今我還是堅信這一點。敬愛的劉先生,您在香港文壇留下的足跡永存,您的作品依然影響着一代又一代有志於文學創作的後來人,繼續前行,不止不息。