先看看一首短詩:

「一抹朝暾染四埵,隔門客舍語依稀:

『生涯莫放金尊嬾,人易凋零酒易晞』。」

從表面看,這是一首用中國七絕詩歌體裁寫成的詩。詩歌四句,每句七字,雙數句尾押韻。詩歌用字典雅,「朝暾」是初升的太陽,「埵」是土堆,用一「染」字貫串,把一片朝陽照遍大地的景象寫得很活現。「嬾」通「懶」,但在怠惰之外還加有疲倦之意。而詩歌主旨,傳遞了中國古人常有的人生苦短,應對酒當歌,及時行樂的思想意識,詩歌無疑是很中國化了。

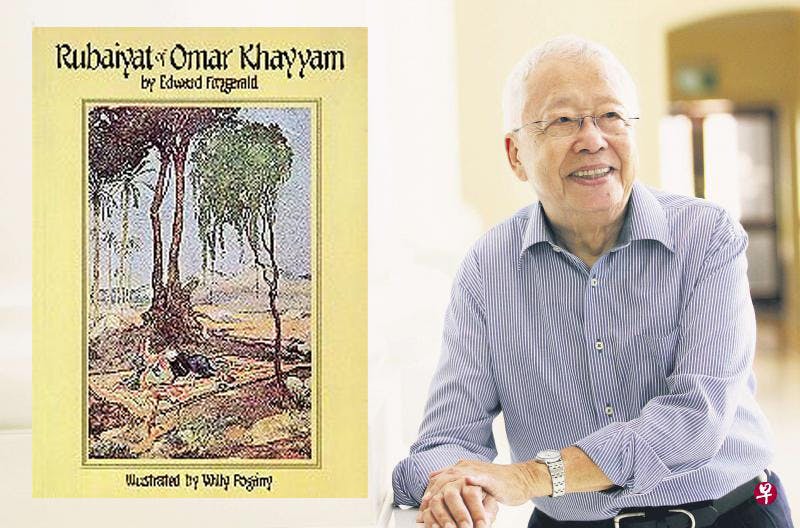

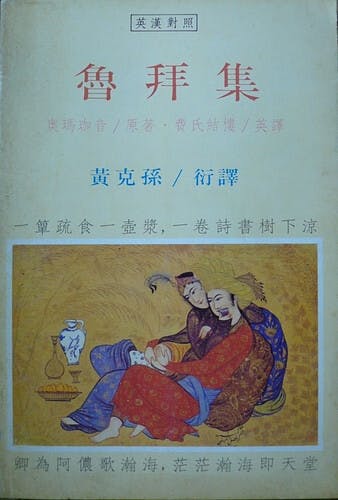

但不說不知,這是黃克孫的譯詩,所據的是費氏結樓(Edward FitzGerald)所翻譯的波斯詩人奧瑪珈音的作品,書的名稱是《奧瑪珈音的魯拜集》(Rubáiyát of Omar Khayyám)。看看這首英譯的原作(第2首):

“Before the phantom of False morning died,

Methought a Voice within the Tavern cried,

“When all the Temple is prepared within,

Why nods the drowsy Worshipper outside?”

兩相比較,漢譯不是直譯,而是意譯,保留原詩意識但卻有很大程度的改寫,特別是末句的當句對格式,透過人與物的對照,寫出對人生的喟嘆,絕對說得上是精雕細琢了。

翻譯界的豐碑

這是黃克孫作品的一種典雅蘊藉的魅力了。當然上乘的佳構是不少的,特別是把由波斯文譯為英文,又由英文譯為中文的過程中,點染了很濃重的中國味道,這個成果,可稱得上是翻譯界的豐碑了。再舉例如下:

「晨雞一唱起南柯,門外羈人擊節歌:『大地蒼天原逆旅,怱怱客歲已無多』。」(第3首),原詩是”And, as the Cock crew, those who stood before”,”Cock crew”只有「晨雞一唱」的銜義,但譯者加上「起南柯」,用了唐傳奇《南柯太守傳》南柯一夢的典故,多了一重夢幻與虛空的感覺。「擊節」是打拍子,詞彙很中國化,也配合現實環境,是單純”stood before”含義的擴展了。

「逆旅」典出《莊子.山木》,李白《春夜宴從弟桃花園序》云「夫天地者,萬物之逆旅;光陰者,百代之過客也」,「百代過客」,和「怱怱客歲」有意義上的銜接,和原詩”You know how little while we have to stay. And, once departed, may return no more”相比,可說是一種中國詩意的延伸。

又如第7首後半:”The Bird of Time has but a little way To flutter — and the Bird is on the Wing”,翻譯為「白駒此去無多路,歲月無情已著鞭。」原詩”Bird”的意象改為「白駒」,用了《莊子.知北遊》「白駒過隙」感嘆時光飛逝的意義。而「歲月著鞭」,分明又是中國神話中羲和趕日故事的濃縮,用了黃仲則詩「茫茫來日愁無盡,寄語羲和快着鞭」(《綺懷》)的喟嘆。

第10首「汨羅江水傷心碧」,既綜合了屈原投身汨羅、李白(誤傳的作者)《菩薩蠻》「寒山一帶傷心碧」意象,怎樣看也看不出和原詩”Well, let it take them! What have we to do”有聯繫。而「銅雀臺花寂寞紅」、「干卿底事哭英雄」,包含了杜牧《赤壁》「銅雀春深鎖二喬」、南唐元宗戲語馮延巳「吹皺一池春水,干卿底事」的詩詞境界。

如果要再作瑣碎的摘引,可看看第11首「羲皇榻上是吾家」,用了陶潛《與子儼等疏》「常言五六月中,北窗下臥,自謂羲皇上人」語意翻譯”And Peace to Mahmúd on his golden Throne!”、第19首「紅花底事紅如此,想是萇弘血裏開」,用了萇弘化碧故事來誃譯”The Rose as where some buried Coesar bled”典故,各具光彩。第24首「微塵身世化微塵」(”Dust into Dust, and under Dust, to lie”)、第30首「世界微塵一醉中」(“Must drown the memory of that insolence!”),兩個「微塵」,前者貼近原意,後者是思考的擴充(由侮慢的insolence而醉)但兩者同時都包含了李商隱《北青蘿》「世界微塵裡,吾寧愛與憎」的意象。

一種富有語言魅力的創新

黃克孫也不是完全重詞不重意的,像第71首「冥冥有手寫天書,彩筆無情揮不已。流盡人間淚幾千,不能洗去半行字」,相對原英譯的

“The Moving Finger writes; and, having writ,

Moves on: nor all your Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a Line,

Nor all your Tears wash out a Word of it.”

意義可說比較忠於原作,但無疑要用七言格式濃縮語意,既要有詩歌語言的節奏,又要講求押韻。這種對原作的忠實,並賦以詩人的真摯情懷和濃重喟嘆,幾不知是經過幾重文字轉移的譯筆了。這就是一種創新、一種富有語言魅力的創新。

一般譯詩,由一種語言轉譯為另一種,如果重意不重詞,難度仍未算極緻,像《魯拜集》過去就有郭沫若與孫毓棠的全譯本,但他們都是用自由體翻譯的。像黃克孫用中國舊詩體裁翻譯波斯古詩,雖然中間有一英譯過程,但難處也不易否定。難得的是,在詩意的保存之下,仍有一種富有詩味、發人深省的作品,這就很難能可貴了。

想知道黃克孫是何許人嗎?他是1928年生於中國,後來留學美國的科學家,曾任麻省理工學院教授,並曾出版統計力學著作。有如此的科學家背景,卻有這樣深厚的文學造詣和優美的譯筆,那就更難能可貴了。