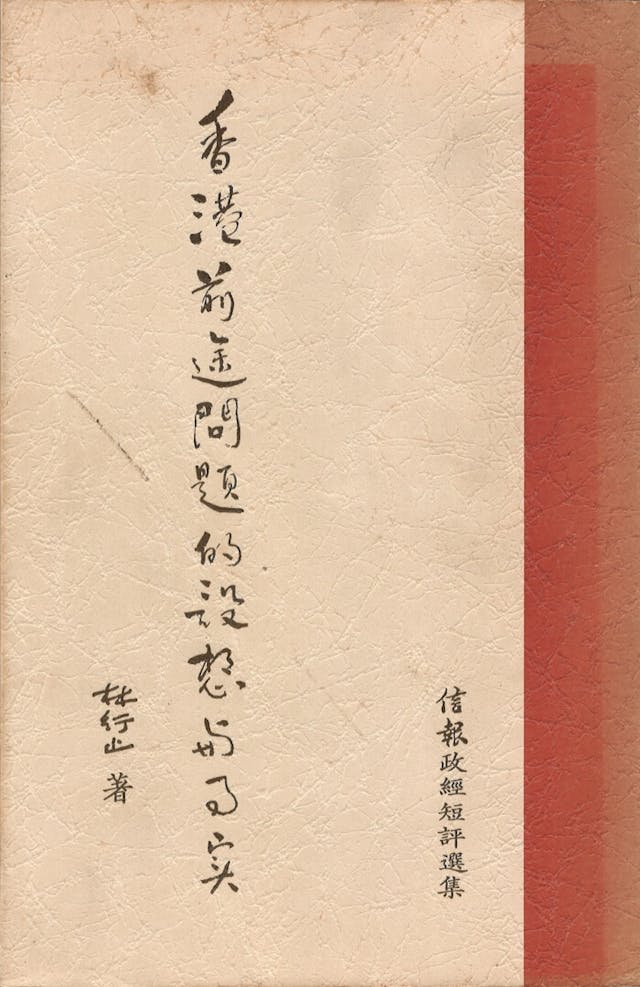

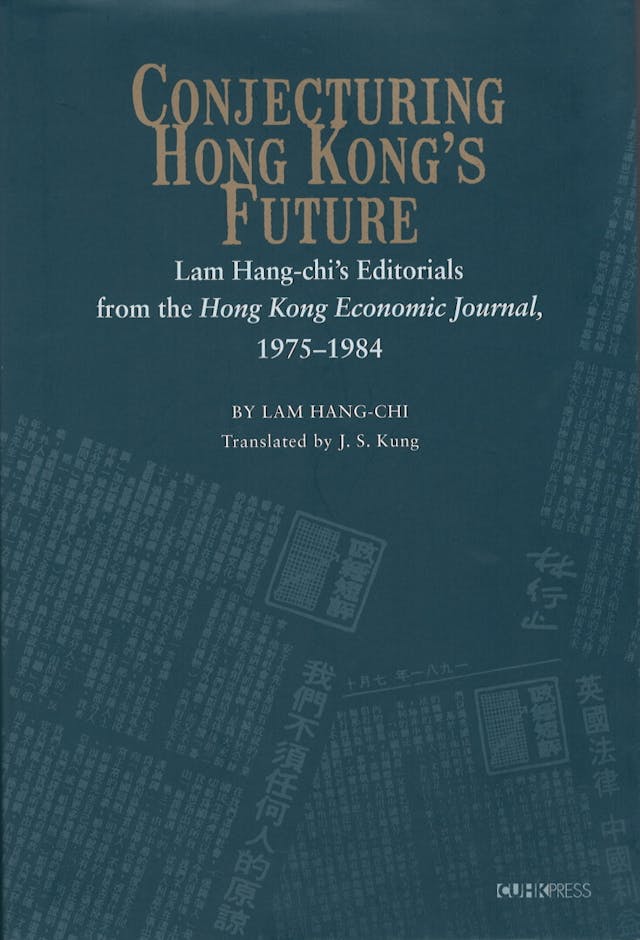

編按:1984年9月26日,中英兩國政府在北京草簽關於香港問題的聯合聲明和三個附件,同月,信報有限公司出版了《香港前途問題的設想與事實》一書,輯錄了社長林行止自1975年5月2日至1984年9月1日發表在《信報》的〈政經短評〉(社論)文章。今年適逢《信報》創刊45周年,林行止的千金林在山翻譯了《香港前途問題的設想與事實》一書,定名Conjecturing Hong Kong’s Future: Lam Hang-chi’s Editorials from the Hong Kong Economic Journal, 1975-1984,由中文大學出版社出版。早前,林在山接受了本社訪問,暢談翻譯此書的緣起和感受,分兩篇發表,以下為訪問內容:

讓英語讀者了解林行止文章

記者:《香港前途問題的設想與事實》的文章寫在1975-1984年間,今日翻譯出版林先生34至43年前的文章,是否有特別的意義?

林在山:我覺得這本書很有可讀性。當年我還很小,對家父在七十、八十年代寫的文章印象不深。但我認為難得的是,如果你有興趣香港的歷史,你看史家寫香港那個年代,跟他(林行止)每日對着整個城市的人,以及所發生的事情作出反應,表達自己的看法,這種感覺是完全不同的。我回顧這些文章,一口氣閱讀,跟細細體會,感覺又不一樣。因為社論是每日去寫的,每日對時事的反應,但你一口氣讀的話,其實是在讀香港的故事,(這些文章)連貫性很強。我喜歡讀歷史,我也喜歡讀小說,我覺得這批文章有齊這些元素,可讀性是很高的。

可惜的是,過去英語世界的讀者無緣閱讀這些文章。家父早在1974/75年就已關注香港前途問題,當年很多香港人以「識得變通」為傲,突然間被告之香港不可以變,「五十年不變」,幾十年後的今天回望過去,不僅轉變很多,而且對轉變的看法亦各有不同,這很有意思。為什麼我要親自翻譯?我覺得有趣,我喜歡文字,我也喜歡讀歷史,讓另一些(英語世界的)讀者群讀到家父的文章,也是很有意思的事。

記者:林行止先生著作等身,為什麼要選擇這本早期的文集翻譯出版呢?

林在山:因為我的「野心」是很大的,我的翻譯計劃,是從他(林行止)1974/75年開始講香港前途問題,到1984年中英簽署《聯合聲明》作為一個段落。其實上世紀的七十、八十年代,香港人仍然很naive(天真),很多人心存僥倖,以為英國人會如何(捍衛香港)。當時中國內地開放之門還剛剛打開,可能性如何還未知道。這是一個階段,到1984年就像一個分水嶺,到這個時候,(港人)知道,無論北京還是倫敦,都不可相信,不可依靠,這是一個階段,然後是1984年到回歸的1997年是另一階段,接着便是回歸以後的階段。這三個階段(的文章)我都想做(翻譯)。

記者:換言之,現在翻譯的文章屬於第一階段1975-84年?

林在山:是的,儘管他之前也談過,但不是十分系統性地談,我想他是到了1974/75年才系統性地談到中英和香港前途問題。

第二、第三階段家父關於中英和香港問題的文章,不僅打算出版英文譯本,也計劃出版中文本,因為除了這本《香港前途問題的設想與事實》已出版,1984年到1997年,以至1997年以後香港問題的文章,除了收錄在台灣出版的《林行止文集》外,並沒有獨立出書。因此,希望日後中英文版本同時面世。其實,第一本(《香港前途問題的設想與事實》)也想過再版,但現在決定先出英文版。

記者:很多人想找回當時的文獻卻找不到?

林在山:現在翻翻舊報紙也可以找到,但我覺得既有趣,亦感慨的是,當時他看到很多可能發生的問題,到頭來也的確發生了。當然有部分看法有偏差,但他的很多觀點卻是「離奇地」對;當時預料會出現的問題,甚至是已出現的問題,很多甚至到現在仍未解決。

許多「預言」不幸而言中

家父很早就認為,(政治制度)要加入民主成分,最初是區議會,後來是立法局,到現在一樣有些問題令制度效率不彰或出現其他狀況,例如房屋問題令年輕人鼓噪,可能會上街。當年市民或許會覺得這裏是香港,哪會發生這樣的事?現在果然是發生了。很多這樣的「預言」,今天都是不幸而言中了!

記者:當初為何有這樣的構思?中大出版社如何跟您洽談出版這個英譯本?

林在山:因為我覺得這件事值得做,但為何是由我去做?因為有意思嘛!出版經理是詹德隆介紹的,中文版的內容他們也很了解。出版社安排了一位很好的編輯Rachel,工作很認真仔細,跟我談了很多書中的細節。

這本書的英譯本得以出版,我希望不是因為家父的社會地位使然,而是一位至今仍然筆耕不輟的作者,系統地探討香港問題,有自己的見解,對不對都完全呈現,沒有逃避,沒有隱瞞,這很難得。

3年磨一劍 可讀性最重要

記者:林先生怎樣看翻譯他的舊文?翻譯的難度高嗎?

林在山:他很開心。我也不覺得特別難翻譯。我跟家父談過,他認為可讀性很重要,要考慮讀者群。舉例說,儘管他的文章有很多理論,用了許多典故,可讀性仍然很高,因為文章很即時,很真,與讀者沒有距離。

我希望他的觀點能夠完全地、準確地呈現,但在翻譯過程中,修辭上要作出取捨,例如有些句子,我考慮到讀者需要許多背景知識才能了解,因此決定不直譯。

記者:整個過程用了多少時間?

林在山:3年左右。我是很悠閒地譯,因為真的很enjoy(享受)。

記者:林先生的文章,有些寫得很通俗,例如1982年12月2日的《政經短評》,有「共產黨即使樣樣一流,創造財富卻是九流」之句,「一流」和「九流」都是廣東人經常掛在嘴邊的說法,是否因此您才英譯為 “Even if the Communist Party is first rate in everything, it is far from first rate when it comes to individual wealth creation”,用”far from first rate”,以代替「九流」的辛辣?

林在山:我希望表達他的意思,多於直譯句子,因為有些表達是廣東人才會明白,例如他有一篇〈北京不可黃大仙〉(1983年11月29日),作為譯者,我當然可以解釋「黃大仙」的意思,但我譯作Peking Cannot be the Genie in the Lamp。我認為,如果你以英語作為母語,一定知道是什麼意思,正如香港的中文讀者,一定明白「黃大仙」是什麼,兩者的意思都是「有求必應」,可讀性也一樣,但the Genie in the Lamp還多了一層意思,那就是或遲或早,都要付出代價,儘管「黃大仙」並沒有這個意思,但我還是這樣譯,因為我覺得符合北京與香港關係的情況。這種「少少佻皮」是有的,但刻意令他說的話不會「開罪」任何人,則絕對沒有。

粵語化的中文和英文是不同的。我很想翻譯這本書的其中一個原因,是我有很多時候在英國,我發現,對英國殖民歷史有興趣的人,對香港的故事其實很陌生,尤其是香港人自己說出來,而不是由英國學者說出來。因此,我想,是否太含蓄就難以一針見血呢?

記者:在您的譯本中,直譯和意譯的比重如何拿揑呢?是否覺得有些地方用直譯比較能保留文章的神韻,有些地方覺得意譯更具可讀性,這方面有沒有跟林先生談過?

林在山:沒有談得那麼仔細,但有些資料查不到人物或情況,我會問他。他的記憶力奇佳,一些篇幅很小的新聞他都記得。至於直譯還是意譯,倒沒有計算過比重,但他引用的一些典故,倒如〈學習陶朱公從頭幹起的精神〉(1982年12月13日),我是完全應用他的故事。不過,有時他引用一句詩,我會乾脆翻譯全詩,因為覺得有需要;他形容九七前「唱好」香港前途的人〈「正音」合唱歌聲嘹亮〉(1982年12月1日),我則譯為A Choir of Yes-Men,本來「合唱」英文可用chorus,不過因為北京當時不喜歡「噪音」,喜歡「和諧」,因此我用choir而不用chorus;又如〈烏龜背蝎子過河的教訓〉一篇(1984年1月13日),我譯為What the Tortoise Taught Us,意思不變,但絕不是直譯,他看了也覺得有趣。(二之一)

本系列文章

林在山簡介

《信報》創辦人林山木(筆名林行止)長女。曾在加拿大、英國及美國留學,持有英國劍橋大學英文系學士學位、芝加哥大學社會科學系(法律及經濟)碩士學位及英國卡的夫 Thomson Foundation 新聞專業文憑。曾任香港電台電視部及英國廣播公司文化節目編劇及主持,1994年加入《信報財經新聞》,1998年成為執行董事,亦曾以專欄作家及自由撰稿人的身份,撰寫有關文化的文章;2001年獲世界經濟論壇選為明日世界領袖。