編按:中國著名經濟學家、全國人大財經委員會前副主任、全國政協經濟委員會前副主任、光華管理學院名譽院長厲以寧於2023年2月27日在北京逝世,享年92歲。本文為女兒的悼念文,並夾附厲教授為她其中一本著作的序言。

父親厲以寧,於2023年2月27日晚,走完了這一世的人生。馬爾克斯說「當父親離開後,我就直接坐在死亡上面了」。於我,父親的離去,是無言和終生的傷痛,永無彌補的失去。

當我終於鼓足勇氣,坐在電腦前,打開封存的文件,這篇父親當年(2010年)為我的新書《遊行,與孩子共享的夢》所作之序,是那麼的溫暖和治癒。我「驚喜」地發現,父親何曾遠去?這不,他正對我喃喃絮語,循循教導。他用文字為我留下記憶,用恩重如山的父愛撫慰我滴血的心靈。他生命的最大意義,賦予了我繼續生活的勇氣和翅膀。

以書致敬

作為一個經濟學家,我父親著作等身,但為我的書,而且還是一本非經濟學的書寫序卻是第一次,並且一寫還是洋洋4000多字。我着實沒有想到亦很感動。父親的序也讓我回憶起許多往事,特別是從小他就對我說「行萬里路比讀萬卷書更有意義」。

我當年是那麼的渴望有一天可以掙脫束縛自由自在地去「走」。這一天終於成為可能,我急不可待地去行那充滿人生意義和夢想的萬里之路。在對待孩子的成長教育上,我記住了父親對我的教誨,鼓勵孩子不僅讀萬卷書,更要行萬里路。今天,我用這本書向父親致敬。

書中的題記

此書獻給我的父親,我孩子的外公80歲壽辰。感謝他培養了我追求自由,熱愛旅行的「性格」。在沒有遷徙自由、思想禁錮、精神苦悶、文化單調和物質饋乏的年代,他為我訂閱《地理知識》和《旅行家》雜誌,讓我看到「現實」生活以外的世界,開闊了我的眼界和胸懷,從小立志要自由自在地行走,自由自在地飛翔。

同時,感謝我的母親,在省吃儉用的年代,她送給我第一部屬於我的照相機;又在數碼相機依舊昂貴的初始階段,送給我第一部數碼相機。讓我把旅行的記憶留下,變成一本又一本的照片珍藏。

生命的延續不僅是血脈的繼承,更有精神的承傳。我的孩子已經開始了他的旅程……

編按:以下為厲以寧教授為作者著作的序言。

厲以寧:序

一

當厲放把這本書的打印稿放在我書桌上時,只說了一句話:「幫我寫篇序言吧!」我一翻,這是一本散文集,也是一本遊記,同她的上一本書《行走在歐羅巴的蒼穹下》一樣。我對她說:「上一本書我不是也沒有寫序言麼?不也正式出版了,還博的好評吶!這本書的序言,我就不寫了。」

厲放一聽就急了,緊接着說:「正因為你上一本沒有寫序,這本書的序言你一定要寫。」儘管厲放已經離家多年,獲得經濟學博士後一直在國際金融機構中工作,但在父母面前仍然保持了任性的本性。那就只好替她寫序了。

厲放從小喜歡文學,一有空,就從我的書架上找出唐詩宋詞之類的書籍閱讀。小時候給她一點零用錢,壓歲錢,積攢起來就買中外名著(小說),作為自己的家底,書上還寫上「厲放藏書」幾個字。但去農村插隊,卻改變了她人生的經歷。插隊回來後,經過努力,她最終轉入金融學。她在北京大學經濟管理系講授過計算機課程,在香港嶺南大學(當時叫嶺南學院)當過經濟學講師。

她在國內拿到貨幣銀行學碩士,又在日本拿到公共行政管理學碩士後,最終在澳大利亞獲得了經濟學博士學位。從她的學習經歷和後來的工作經歷來看,她應該是我的接班人。誰想到她從新世紀開始後不久,卻回到中學生時代的愛好,對文學的興趣愈來愈大了,專心致志地寫散文、寫遊記,抒發自己的感情和理想,並且樂此不倦,真有些出乎我和她母親的意料之外。

記得厲放小時候,我曾對她說過:「讀萬卷書,行萬里路,兩者都重要,但相形之下,行萬里路更有用。」話雖這麼說,但在那時,哪有萬卷書可讀?更沒有萬里路可走! 我自北京大學經濟系畢業後,留校在資料室工作,書是有讀的,但行萬里路的機會卻輪不到我。我曾經在北京門頭溝區西齋堂村下放勞動一年(1958年),在湖北荊州市江陵灘橋參加農村「四清」一年(1964-1965),在江西鄱陽湖畔的鯉魚州農場勞動兩年(1969-1971年),只此而已。這叫什麼「行萬里路」?

厲放也是這樣,從小在北京長大,跟着我們下放在江西鯉魚州,後來又到北京郊區農村插隊,這也不能叫「行萬里路」。所以,必須先有可以「行萬里路」的大環境,才能「行萬里路」,才能從「行萬里路」中得到收穫。

「讀萬卷書」不也一樣麼? 「不必讀書」或「無書可讀」的日子我們不也經歷過麼?讀書必須讓讀者有選擇權,這是前提。如果既沒有讀書的選擇權,又沒有可讀之書,「讀萬卷書」豈不成了一句空話?

改革開放使「讀萬卷書」和「行萬里路」逐漸成為可能。厲放這一年20歲了,她趕上了好時候。當我為她寫這本書序言時,我不由自主地為她高興:要不是改革開放,小時候所夢想的「讀萬卷書」和「行萬里路」又怎能實現呢?又怎能親自體驗到「行萬里路」比「讀萬卷書」更加實用,更有意義呢?

二

寫遊記,不單純是寫些到過什麼地方,那裏有什麼名勝古蹟,出過什麼樣的名人,或者把風土人情描述一番。這樣的遊記是比較容易寫成的,但讀完後,除了增加一些知識,掌故而外,很難給讀者留下深刻的印象。遊記的最大特點應當讓讀者有所回味,聯想翩翩。這正是遊記難寫之處。

厲放正在朝這個方向努力,這是我從字裡行間所能看出來的。要讓讀者留下深刻印象並且回味無窮,不僅是文字技巧問題,更重要的在於有思想,有感情,還要有意境。

歷史是不可能倒轉的,已經逝去的永遠逝去了,人們可以回憶當年,但不能僅限於回憶當年,回憶應當更有益於對未來的展望。一件不經意的瑣事,可能會勾起無盡的設想。這才是人生。僅僅生活於回憶中的人,至多是時代的匆匆過客,而不可能真正握住時代的脈搏。因此,我常對學生們說:寫遊記不等於寫回憶錄,而更像是寫隨筆,因為隨筆如果缺少思想,那就稱不上是隨筆了。當然,即使是寫回憶錄,也應該蘊涵著思想,隨時迸發出思想的火花,供讀者深思。

然而,遊記畢竟是遊記。在遊記中要表達自己的思想,只能是含蓄的,要結合情景而抒發,而不能像寫隨筆那樣,或者像寫回憶錄那樣,把要說的話直接傾吐出來。這正是難點所在。我感到厲放在考慮這一點之後,在用筆方面是下了功夫的。寫遊記,既要顧及思想性,又要顧及可讀性和趣味性,二者缺一不可。一本被讀者喜愛的遊記,肯定是兼顧了思想性,可讀性和趣味性等多個方面。

三

厲放這本遊記,寫的是他們一家三人的事情。這是一個典型的中西合璧的小家庭。孩子無疑是這個小家庭的核心。許多次旅遊是因為答允了孩子的請求而成行的。他們把這看成是讓孩子增長見識的機會。

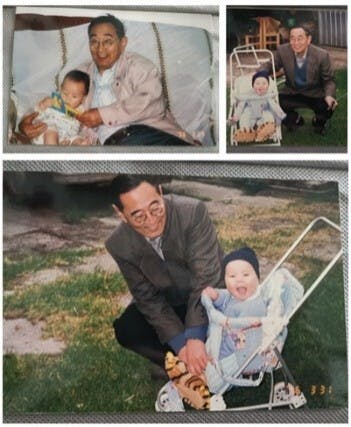

孩子從小由他的父母帶大。從4歲起,每年兩次來內地。一次是放暑假,我們帶他到國內走走,一次是春節期間,也就是放寒假時,我們和厲放,厲偉全家團聚。至今已經十幾年了,一直如此。

孩子從小懂得如何省錢,節約開支。有一次,他要從香港到荷蘭阿姆斯特丹去看母親(厲放當時在那裏工作),從香港乘飛機到韓國,再換機飛阿姆斯特丹。父子倆在韓國首爾機場內等待了11個小時以上。我們打電話問他:「香港不是有直達荷蘭的航班嗎?為什麼要繞道韓國轉飛機,還要在首爾呆這麼久?」孩子在電話裏說:「外公,外婆,這樣可以節省一大筆路費吶!」我和他外婆都笑了,說:「小學還沒畢業,就知道省錢了。」

在同孩子長期接觸的過程中,在了解厲放和她的丈夫對孩子的教育方式之後,我感到實際上存在兩種教育方式。一是「望子成龍式」的教育,另一是「盼子幸福式」的教育。

國內許多家長實行的是「望子成龍式」的教育,即總希望孩子在受幼兒園教育﹑小學教育﹑中學教育的時間內能出人頭地,最好能有什麼特長,這樣就能在中考﹑高考中名列前茅,最終考上一所名牌大學。家長全部精神都在關注這一點,以便在「千軍萬馬過獨木橋」時使自己的孩子能順利通過一關又一關。這就是「望子成龍式」教育。結果,不少孩子都是時間排得滿滿的,功課壓得重重的,幾乎透不過氣來。

而在發達的市場經濟國家,我所看到的則是:大多數家長對待子女採取「盼子幸福式」教育。 「盼子幸福」不一定就是對子女放任不管,也不一定就是嬌慣﹑溺愛子女,唯恐子女「不幸福」,而同樣是教育孩子從小要走正道,要學會同其他同學友好相處,要關心別人,愛護環境,善待動物,節約物資等等。他們不像國內許多家庭,把家庭作業佈置得很多,使孩子總有做不完的功課,也不像國內許多家庭那樣,讓孩子在課餘時間和節假日上這個補習班,上那個補習班。

這就是「望子成龍式」教育和「盼子幸福式」教育的區別。厲放夫婦對待自己的兒子,可以歸入「盼子幸福式」的教育一類。他們帶孩子到世界各地旅遊,經常是「寓教育於旅遊之中」。孩子從小養成守紀律,樂於助人,愛護環境等好習慣。

孩子喜歡潛水,架帆船等運動,就讓他去學習,去受培訓。孩子把零用錢捐給了慈善事業,他們從不干預。孩子將來學什麼專業,考什麼大學,家長只提一些參考意見,但主要是聽從他自己的選擇。這是一種和我們當初對待厲放的教育方式完全不同的。有時我想,的確是時代變了,環境變了,不適用以當年我們教育厲放的方式來對待我們的小外孫了。我相信,讀者們在讀完本書,尤其是書裏提到厲放的孩子的成長過程時,對此一定會有所體會。

當然,我們夫婦對於從小嚴管兒女的做法,至今一點也不後悔。我們承認當年對於厲放姐弟的教育是十分嚴厲的,但在那種情況下完全必要。在20世紀60至70年代的環境中,只有家教嚴格,在以後如此激烈的高考和研究生考試的競爭中,才能使他們在拼搏中取得優異成績。直到他們兩人順利地完成研究生學業之後,我們才感到鬆了一口氣:我們盡到了自己的力量。

今天,情況已經不同於過去。 「望子成龍式」的教育正在被「盼子幸福式」的教育陸續替代。但願我們的孫輩不再像他們的父母那樣被做不完的學校作業和家庭作業壓得喘不過氣來。

四

父親給女兒的書寫序,應該是一件很幸福的事。確實如此,當我把過去這些年為厲放寫的詩詞選出一些再仔細閱讀的時候,往事歷歷在目,彷彿過去還不太久,儘管那至少也是中年以前的事了,有些詩詞甚至是40多年前寫的。

收集在《厲以寧詩詞選集》(商務印書館,2008年出版)中關於厲放的最早一首詞寫於1962年,當時厲放3歲半:

南鄉子

──記厲放患麻疹並發肺炎,何玉春連夜自遼寧鞍山趕回北京,1962年

急電促回京,

僕僕風塵兩地行,

未進家門先緩步,

輕輕,

小女今宵怕受驚。

淡月照中庭,

最貴人間母子情,

徹夜披衣床角坐,

天明,

再測高燒可退清。

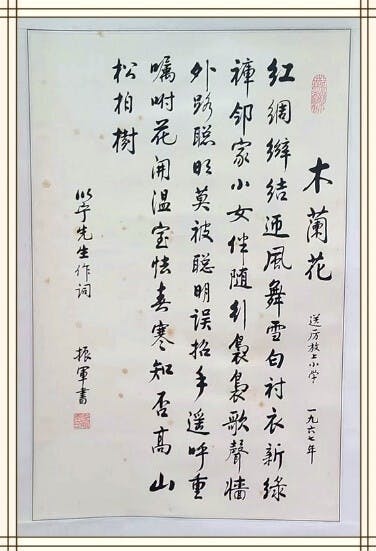

接下來就是1967年,厲放上小學了。當時我們家住海淀太平莊,厲放就近在街道小學讀書。

木蘭花──送厲放上小學

紅綢辮結迎風舞,

雪白襯衣新綠褲,

鄰家小女伴隨行,

裊裊歌聲牆外路。

聰明莫被聰明誤,

招手遙呼重囑咐,

花開溫室怯春寒,

知否高山松柏樹?

1977年厲放高中畢業,下農村插隊:

調笑令

──送厲放到昌平馬池口村插隊,1977年

飛雪,

飛雪,

大地生機未絕。

且看三月春晴,

又是滿山草青。

青草,

青草,

雪後成長更俏。

厲放插隊歸來,刻苦學習,終於在1985年於中國人民銀行總行研究生部獲得碩士學位:

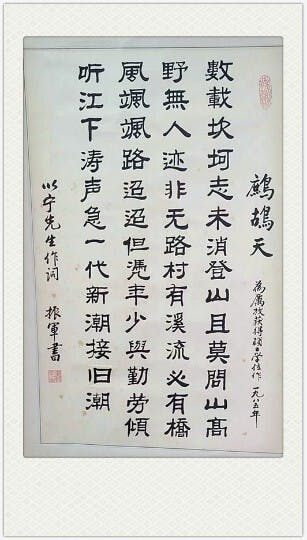

鷓鴣天

──為厲放獲得碩士學位作,1985年

數載坎坷志未消,

登山且莫問山高,

野無人跡非無路,

村有溪流必有橋。

風颯颯,路迢迢,

但憑年少與勤勞,

傾聽江下濤聲急,

一代新潮接舊潮。

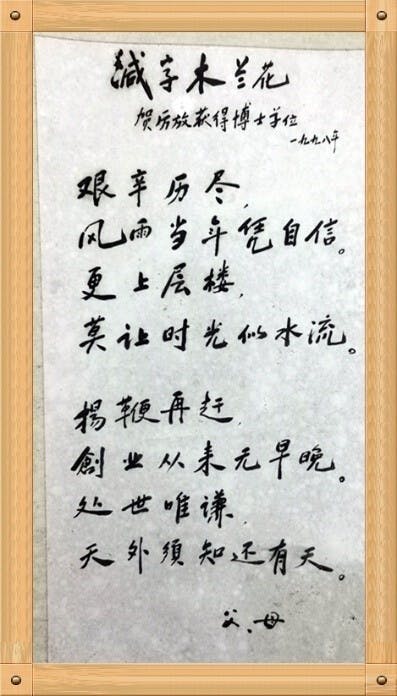

1998年,厲放在澳大利亞Monash University獲得了經濟學博士學位。為此,我填了一首「減字木蘭花」:

減字木蘭花

──賀厲放獲得博士學位,1998年

艱辛歷盡,

風雨當年憑自信。

更上層樓,

莫讓時光似水流。

揚鞭再趕,

創業從來無早晚。

處世唯謙,

天外須知還有天。

到了2003年11月,我們夫婦從高雄飛抵香港。厲放全家住在香港,兒子一家也自深圳到達香港團聚。他們姐弟都是11月出生。為祝賀厲放45歲,厲偉40歲生日,我贈給他們一首「洞仙歌」:

洞仙歌

──為厲放45歲,厲偉40歲作,2003年

弟頑姐護,

幼時情難表,

陋巷危房度年少。

浪中游、不問前站遙遙,

驚回首,

往事如今縹緲。

南國花未謝,

碧海青山,

雲下煙波接芳草。

暮雨正瀟瀟,

橋跨羅湖,

秋涼去、香江春早。

課子女,

日夜識辛勞,

念父母當初,

掌燈嚴教。

這幾首詞讓我們夫婦回想起很多往事。有些事,當時覺得很艱辛,但正如登山一樣,越過了峰頂也就不再介意了。回憶依舊美好,在為厲放寫序言時,我想起了這幾首詞,就一併附上。

又記

2023年,父親離開後的第一個清明,赴京掃墓,已是一派春色,一樹繁花。在春天裏走走,能激起愛一遍人間之渴望。於我,思念如新葉,爬滿技頭。

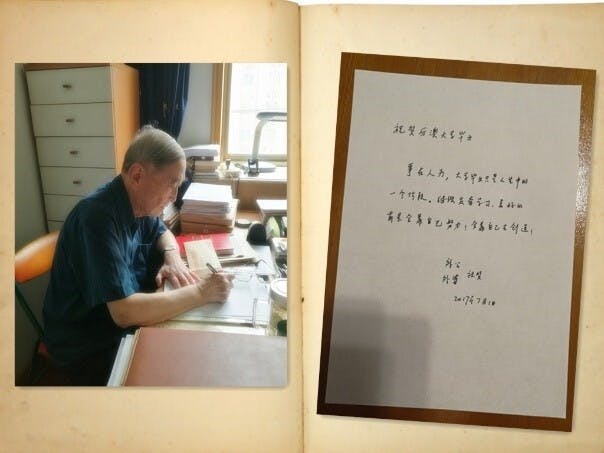

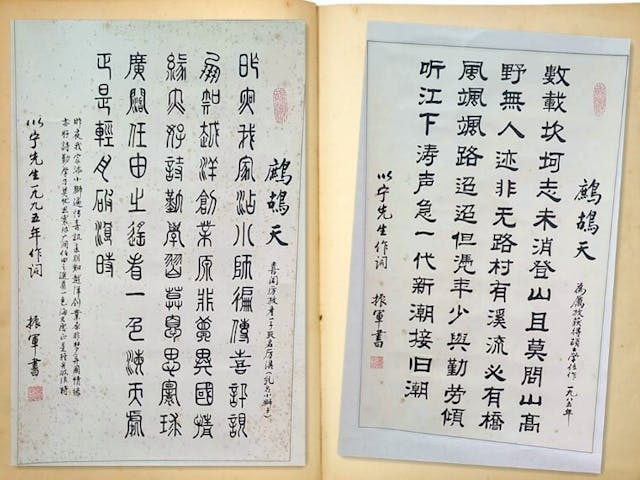

回來後,春雨綿密,一盞清茶,一曲送別,一縷幽香,展開畫軸,一首首父親為我和孩子寫的詩詞,躍然紙上。布局優雅,線條流暢,字字秀麗,書卷氣撲面,落款──「振軍書」,這是我弟媳的父親崔振軍先生。 20多年前我們首次在深圳相見,只知老人是農業部退休幹部,現在有了些閒暇,到深圳看女兒女婿,沒想到我倆很是談得來。他對我既有長輩之關愛,又有朋友式交心。

當我知道老先生自幼習練書法,常在晚上上床後,在自己肚皮上練字。家裏窮買不起筆墨,就撿來木棍,蹲在地上練,如此練就了一手好字,真心敬佩。又知他還有一絕活──雙手寫毛筆字,且是同時寫,一正一反。

他左手寫反字的作品還參加了農業部的書法作品展。有一次在深圳,我親耳聽他說許多人不相信他有這樣的本領,他就多次當眾演示,成為轟動一時的新聞,讓我驚嘆不已。那次說到興頭上,他恨不得立刻要為我「演示」。考慮正是晚飯時間,又怕老人過於激動,便失去了一次見證奇蹟的機會。

不過我倒也沒有「放過」高人,入寶山空手而歸。於是,便常「索字」,請他書寫我父親之詩詞作為禮物贈友,收到者無不視為珍寶,「好詩好字,珍惜、珍貴、珍藏」;「二老才橫溢,詩高字亦高!」

朋友說崔老的字「整整潔潔,觀其力而不失,身姿展而不誇,想必人如其字」;「老人家字有功底,書法多元,功力吾不及也」;「反寫還是頭一回看到」;「左手書鏡相反字,一絕」。

對我的「索字」,崔老從未表示過「倦怠」,而是樂此不疲。他把詩詞寫在宣紙上,包好,騎上自行車,到店裏裱好,交給我。深圳夏天炎熱,出去一趟大汗淋漓,即使這樣,為了「字幅」保質保量,老先生不假他人之手,總是親歷親為,令我既感動又過意不去,便對他說:你一退休老人,我不能總是白拿,裱字的錢我給。他猛一轉身,手一甩,眼睛瞪起來,緊緊地看着我:「嗨,你太小看我這退休老頭了。」說完,自己先笑了。

如今,為我寫詩的父親和用書法呈現於人的崔老,均雙雙到了天國,怎一個「痛」字了得!唯父親的文字、崔老將文字賦予了情感與風格的書法作品,留了下來。它將超越生命之長度,變得永恆(崔振軍先生於2023年4月7日凌晨在北京去世,我專程赴京為老人送行,並在此文中附上幾幅崔老的書法作品,謹此緬懷並向他致敬)。願兩位老人天堂品茗話舊,詩書裏逍遙。

人生之滄桑與哀痛,莫過於目送生命之逝去,只有面對;目送生命之遠行,只能揮手,均無法挽留,這等況味,最為沈重且悲傷。但我依舊相信生命無法重來,思念會讓人重生,生命之長度,通過愛之疊加與折射而延長。

厲放博士簡介:

澳洲蒙納殊大學經濟學博士、中國人民銀行研究生院(現稱清華大學五道口金融學院)貨幣銀行學碩士及日本國際基督教大學公共行政學碩士,現任元大證券(香港)有限公司董事總經理、招商局中國基金有限公司獨立非執行董事,具有超過20年在證券、資產管理、保險和銀行之專業經驗。