為何錢鍾書不寫《文心雕龍》式的評論著作?

胡文輝在《現代學林點將錄》中如此形容錢鍾書:

「錢氏橫貫中西,廣涉四部,但論學術趣味,他視野所及,始終以語文修辭現象為中心,大體不出詞章之學的範圍」;「錢氏以博覽群書而驚世駭俗,但論學術性格,他絕非文獻家,考據家,而是古典意義的評點家,或者是現代意義的批評家」;「故他實在是現代的文心雕龍主義者,其長處不在訓詁的發明,而在辭例的會通;其取徑既非比較語言學,亦非比較文學,勉強名之,可稱比較修辭學歟?借用伯林的比喻,他看似無所不知的狐狸,而實為興趣單一的刺蝟」。

如果錢鍾書真是「現代的文心雕龍主義者」,也是「古典意義的評點家,或者是現代意義的批評家」那他爲什麽不寫出一本類似《文心雕龍》的評論著作呢?

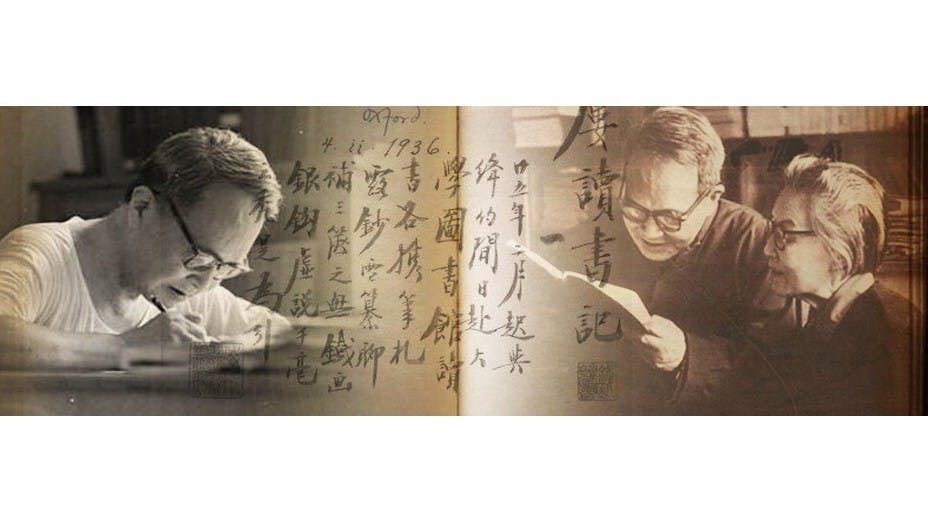

以錢氏的學養,完全有能力寫出一本具有理論性的文藝評論巨著。而從寫作環境來説,從從1976年到1998年,是他一生最穩定,最有話語權,最易排除干擾,且最能完成宏願的一個長時期,但除了出版5冊《管錐編》外(主要完成於70年代),並無大作面世,只留下了一堆數量驚人的讀書筆記。

爲何如此呢?

一個人有能力,卻又沒有做成某件事,這裏既有客觀制肘,也有主觀因素。我翻查了一些資料,發現錢鍾書之所以沒寫類似《文心雕龍》式的理論著作,也脫離不了主客因素之影響,而以前者影響最大。

先說客觀條件之制肘。

第一是身體漸差,精力不濟。汪榮祖認為,錢鍾書在1994年長期住院之前,約莫有15年相對安定的歲月,受到舉世尊重,生活舒適,精神愉快,但除了修訂舊著外,已無新作,最主要的原因是「身體逐漸衰頹,意興大減。自稱『多病意倦』,然主要還是『意倦』。」

錢鍾書患有哮喘,喉炎和肺氣腫,後來還有高血壓,前列腺疾病和白內障,90年代初更進行了幾次大手術。故此,晚年的錢鍾書雖享受高壽,卻經受了身體和精神的折磨,這肯定不利於學術創作。

他也在信中説道:「賤軀4年前(1986年)大病以來,衰疾相因,諸患集身,尤苦心力劇減,稍一構思,便通宵魚目長開,已成剩朽」,「精神乏少,稍一用心,便通宵失眠,故戒作文」,故此認爲「為寫一本書賠上一條命不值,身體好,想寫的書早晚能寫出來。」

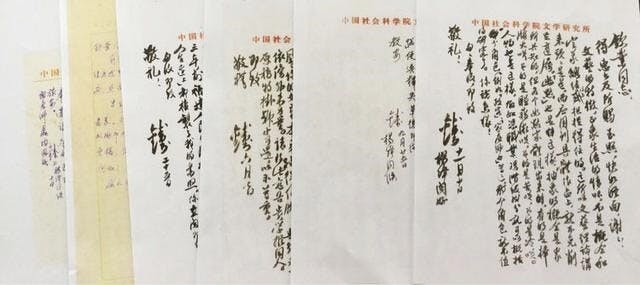

第二是俗務增多,精力分散。從著書立說的外部環境來看,從1976年到1998年,這是錢鍾書一生中最穩定的一個時期,但實際情形恰恰相反。社會事務和俗務的增多,耗用了他大量的心力和時間,在與友人信中,他的無奈之情溢於言表:「弟去夏掛名副院長後,不相識人來函求推薦、作序、題詞之類,日必五六,雖多擱置不理,而中有年老境困、其情可憫者,不得不稍效棉薄,並作復書。」

而且隨着1980年小說《圍城》暢銷和熱播,錢鍾書的讀者從少數象牙塔中人增至普羅大眾,錢宅每天收到許多不相識者的信,亦須接待不同背景的到訪者,如此使晚年錢鍾書應接不暇,耗費了大量精力和時間,慨嘆自己「幾乎成了寫信的動物」。

他在給友人信中說:「多不速之生熟客人,甚以為苦。弟生平不好請人拜客,不料老來遭此魔難。」楊絳說:「他每天收到許多不相識者的信」,「每天第一事是寫信,他稱『還債』。他下筆快,一會兒就把『債』還『清』。這是他對來信者一個禮貌性的答謝。但是債總還不清;今天還了,明天又欠。」

「浮名害我」,成了晚年錢鍾書常掛在口中、銘於心中的恨語。

三是拒絕助手。無論是官方安排,還是有人毛遂自薦,他都予以婉拒。這裏有其個性緣故,也有歷經政治運動後的心理陰影。他曾舉出俞平伯的例子,道出不願請助手之因:「俞平伯嘗用一助手矣,而『文革』中發其『反動』言論最多者即此人,且屢揚言於眾曰『某文予所作,某文亦予所作』。余之所以搖首於助手者,懼其無助於余而惟以出首為務也。」

但這3個因素並非最爲重要。要知道從1972年至1975年,錢鍾書蝸居在學部7號樓那十幾平方米的辦公室,生活環境惡劣,且哮喘纏身,在如此環境之下,他都能夠完成《管錐編》初稿的寫作。

如此說來,錢鍾書能否完成一本巨著,還是要看他的主觀意願。換句話說,那就是在學術旨趣上,到底他願不願意寫一本類似《文心雕龍》的理論性藝術評論書籍?他又如何看待《文心雕龍》這類理論著作?這才是問題核心所在。

錢鍾書 2-1

延伸閱讀:〈錢鍾書眼中的理論系統和《文心彫龍》〉