中國以農立國,牛,勤耕耘、善拉車,在十二生肖中,常常與農耕文化聯繫在一起。傳說中的神農氏,其形象就是「人身牛首」。牛的形象,總與踏實、勤勞、耐苦連在一起。

歷代文人詠牛,不乏名篇佳句。以牛入詩,早見於《詩經》,如《小雅.黍苗》:「我任我輦,我車我牛。」唐宋詩人,如李白《丁督護歌》「吳牛喘月時,拖船一何苦」、白居易《賣炭翁》「牛困人乏日已高,市南城外泥中歇」、梅堯臣《耕牛》「破領耕不休,腸未飽芻菽」等詩,全皆寫出牛之負重、力強,深具奉獻和犧牲精神。

至近代,魯迅以「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛」自嘲,已成經典名句,被人廣泛引用;臧克家的《老黃牛》「老牛亦解韶光貴,不待揚鞭自奮蹄。」道盡牛的堅毅,亦膾炙人口。

在西方藝術世界中,對於牛的描繪可追溯至遠古時期的原始洞窟壁畫,到了現代,如畢加索、歐姬芙等畫家,亦在牛的身上找到了豐富的創作靈感。

中國的藝術,從古及今,亦與牛結下不解之緣。

歲次辛丑,步入牛年,香港中文大學文物館策劃「辛丑說牛」特展,精選十多件與牛相關的館藏文物,包括書畫、陶瓷、印章等,展示古代牛的文化,呈現豐富的人文內涵和象徵意義。

修心歸田百牛圖

唐代的《五牛圖》是現時存世之作中,最早以牛為題材的繪畫。在唐代名相韓滉的筆下,五頭神態迥異的牛,或行、或立、或俯首、或昂頭……目光炯炯有神,體現出既溫順卻又倔強的性格。如果要欣賞韓滉的《五牛圖》,我們要跑到北京故宮博物院去。

正在文物館展出的畫作,則是明代設色絹本《百牛圖卷》,作者已不可考。此長卷繪有牛群在村郊河邊嬉戲,數目剛好100隻,不多也不少。

是次展覽的策展人童宇博士指出,「黃牛在北方比較多,而南方則水牛多,畫中有98隻是水牛、2隻黃牛,大抵是出自南方畫家之手。」難得的是百牛姿態各異,並無一隻重複,另繪有牧童33個,亦無重出,可見繪畫難度極高,反映出畫家對牛的動態、人與牛的互動,觀察入微,而且具備深厚的功力。

自宋代起,百牛圖是中國書畫常見的題材。如南宋李唐《百牛圖卷》,李唐不但山水成就傑出,也極擅畫牛。

歷史上對這類百牛圖有不同的解讀,眼前這幅畫,象徵意義亦眾說紛紜,有說「寓意太平盛世,老百姓如同牧童與牛般自由自在,開心過日子,呈現一片祥和景象……另一種說法是反映文人對回歸田園生活的嚮往。」

也有一說,帶有佛教意味,禪宗以牛喻心,用「牧牛」譬喻「修心」,即將牧童比作人,將「牛」比作「心性」,以馴服牛隻寓意自我修煉心智的過程。如普明禪師《十牛圖頌》將牧牛分為「未牧、初調、受制、回首、馴伏、無礙、任運、相忘、獨照、雙泯」十大階段,讓人從詩和畫作中理解如何修心養性,最後達到「牛我相忘」的最高境界,就像《百牛圖卷》中,有一牧童睡在牛背上,牛則自得其樂,正是人牛兩忘,各自逍遙,隨心之所之。

《臥牛》、《雙牛》互輝映

展廳內有一幅居廉(1828-1904)的《臥牛》,繪畫了一隻休閒躺臥的黃牛。居廉是晚清廣東畫家,他觀察細緻,善畫花鳥、草蟲、走獸及人物,特別長於寫生。

「此作設色淡雅,以水墨的變化,淡淡渲染出牛身的肌理變化,又以『鐵線游絲』,勾勒出牛的身軀,部份線條粗如鐵線、屈來拗去;部份則幼如柳絲,似有還無……筆法高古。整隻牛看起來非常穩重,體態壯碩,有如磐石。黃牛目光隨和,姿態慵懶,其前腳伸出,尾巴則置於臀下,筆勢活潑、生機勃勃。」可見畫家擅捕捉形態細微處,以寫其神。

在此畫旁邊,是清末民初嶺南派畫家高奇峰(1889-1933)的作品《雙牛》。他早年隨高劍父習畫時,間接師承了居廉、居巢的撞粉撞水技法和畫風,留學日本期間,亦受到寫生素描和透視等西方技法的影響。

《雙牛》是早期作品,參考自日本畫家疋田芳沼(1878-1934)的得獎作品《牧童》六屏,屬二次創作,這幅畫在牛身背後添加枯乾的蘆葦,營造出河岸感覺,而畫面的另一端,在牛凝眸而視的方向,亦加上一隻急促掠過的翠鳥,增加作品的戲劇性,嬌小翠鳥與龐然大牛,一飛動一靜臥,形成強烈的對比,讓畫面更靈動,也突顯其創意巧思及才能。

「他以乾筆皴刷輪廓,用濕筆渲染,再用細筆描繪毛髮,塑造出毛絨絨的感覺,線條很有動態。」童宇指出高奇峰之用墨技巧,跟乃師已有所不同。

半畫半書牛與鴉

丁衍庸(1902-1978)於1949年移居香港,早年參與創辦新亞藝術系,他曾留學日本,但深受野獸派及表現主義影響,學習馬蒂斯、畢加索的畫風。當時歐洲流行原始主義,從原始人的洞穴岩畫中取靈感,他也受到影響。

「《野牛老鴉》畫中的牛頭融入甲骨文的『牛』字,可與其篆刻中之牛字對照,半書半畫,稚拙可愛。牛身輪廓筆法簡鍊,以枯墨一氣勾出……」

畫中題句「夜色蒼蒼茫茫,野牛奔奔馳馳,老鴉相隨驥尾」,疊字連用,亦與畫作相得益彰。

牛在夜色蒼茫中奔馳,背上老鴉佇立,畫意大抵取自宋代張舜民的《村居》:「夕陽牛背無人臥,帶得寒鴉兩兩歸。」寒鴉歸牛,喻渴望尋覓知己之情。

「鳥的原型是來自八大山人的作品,被他吸收後再加以改造,將中西風格結合。」丁衍庸晚年把中國筆墨發揮至極致,畫風至為精練,以簡約、樸拙及大寫意的花鳥及人物取勝,甚得八大山人韻致,故有「現代八大山人」之譽。

除了國畫及油畫,丁衍庸亦精於篆刻。是次展覽,同時展出了其自用印譜及牛肖形印,風格原始古拙。「他的篆刻作品,同樣參考古文字,作印如作畫,從不起稿,直接拿刀刻在石上,比較隨意,跟其畫作一樣,帶有原始氣韻,率意簡鍊,生動可愛。」童宇隨即指出展櫃內的一枚方形印,向大家介紹,印章所刻,源於青銅器「牛鼎」上的牛首造型。

左筆如刃書鐵牛

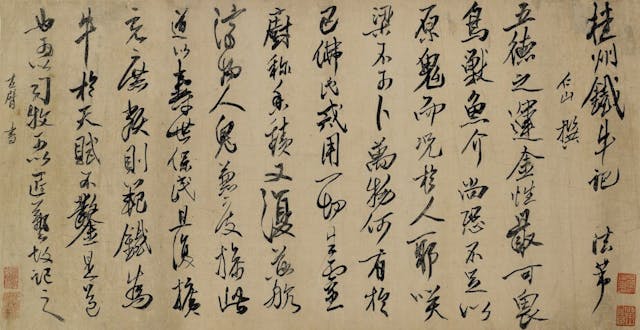

童宇接着介紹展櫃內的一幅書法作品,是清中葉蘇仁山(1814-1850)的《桂州鐵牛記》。蘇仁山為廣東傑出的畫家,為人憤世嫉俗、我行我素,追求個性解放,素有「畫怪」之稱。他的書法與繪畫一樣,獨樹一幟,篆、隸、楷、行、草五體皆精,但他的書名卻被畫名所掩蓋。

蘇仁山生前經常往返於兩廣之間,他在廣西桂州見鄉民鑄鐵牛保太平,由此引發他撰寫此文,抒發議論。傳說大禹治水,每治好一處就鑄鐵牛投入水中,以鎮水患。不知桂州習俗與此傳說,是否有關。

「蘇仁山師法米芾,用筆如刃,筆法猛厲多變,八面生鋒。」這幅行書,瘦勁怪奇,頗具米書的影子,而且他故意以左臂書之,藉此顯示其駕馭毛筆的功力,寫來更顯奇肆。

可染《牧童》白石題

以山水畫聞名的李可染(1907-1989),畫牛亦是一絕,他一生酷愛畫牛,並把自己的畫室命名為「師牛堂」,表達以牛為師,刻苦進取的藝術精神。

他曾說過,「牛也,力大無窮,俯首孺子而不逞強。終生勞瘁,事人而安不居功。純良溫馴,時亦強犟,穩步向前,足不踏空,形容無華,氣宇軒昂,吾崇其性,愛其形,故屢屢不厭寫之。」

經過長年累月的靜觀默察,李可染對牛的動作習性了然於胸,他畫的牛極富生活情趣,或行、或卧、或半身浸於水中,可謂形神兼備,亦具生趣詩意。有人更以李可染的牛,與齊白石的蝦、徐悲鴻的馬、黃冑的驢並稱為20世紀「中國水墨四絕」,可見其造詣之高。

展覽中有李可染《牧童》一畫,李可染運用了其作品中常見的對角線構圖,主角為牧童,對角為樹,畫面各部分得以互相呼應。牛軀與牧童畫成S形,造型流暢,畫中的牛看似像蛇般身體彎曲,其實是半身浸在水中。「這幅畫運用『積墨法』,浴牛軀體以濃淡不一的墨色,多次堆疊出層次、肌理,與其山水畫常用之「逆光山水」技法相通,反映出李可染愛在黑色中找靈感、下功夫,從研習傳統技法中再創新。」

畫作有齊白石的題字,為其特別之處。「李可染在1946年,應徐悲鴻之邀,到北平藝專當中國畫老師,因而結識齊白石,自此師從白石老人習藝十年。期間,齊白石不時在李可染的牧牛圖上題跋,顯示其對此類作品的鍾愛。」童宇細細道來。

記憶所及,齊白石有一名作《放牛圖》,亦以牛為題材,然其構思甚為獨特,畫牛不見牛,畫家並沒有在畫中直接將牛描出,畫面所見,木凳上放着一綑栓牛的繩,含蓄地表達「放牛」這個主題,讓觀者通過特殊的聯想,欣賞到畫外的意韻。

畫牛渡水更拉車

香港著名插畫家羅冠樵(1918-2012),自1947年到港後,創辦及主編兒童樂園30年,期間創作了不少家喻戶曉的兒童漫畫。除了漫畫,其國畫也以描繪孩童生活的作品最為知名。「他早年畢業於廣州市立美術學院,主修西畫,筆下人物,透視嚴謹,比例準確。畫作趣味多來自豐富的着色與生動的情節。」

是次展覽中,展出他的作品《騎牛渡水》,畫中二牛渡水,一牛離隊,自顧自游去,牧童則騎在另一牛上,急切呼喝,欲喚背道而遊之牛歸來。畫面一側繪河邊垂柳,柳絲拂水,展現盎然春意,畫面有趣,筆觸生動傳神。

他另有一作《牛浮春水》,畫下方有題詩:「牛浮春水暖,燕渡夕陽斜」,構圖類似,情節設計卻稍異,牧童拉緊韁繩,死命牽牛,兩幅作品,一柔一剛,可相參照。

至於畫家葉因泉(1903-1969)水彩畫《象縣牛車》,是其《風景寫生冊》之一幅,畫於1942年。1941年香港淪陷後,他逃難至廣西,沿江西行,一路描繪記錄途中見聞,象縣即其中一站。畫家的觀察到二牛拉車,後牛使勁用力,前牛卻是輕鬆自在。為此,他在此畫背書:「象縣鄉村運輸多賴牛車,車用二牛牽引前後,前牛徒作其樣,絕無助力,未悉其何取意也。」表示不明所以。

工藝文物現牛蹤

除了書畫,牛也經常出現在工藝品上,反映人類生活與牛的關係密切。

展品中年代最久遠的是一件六朝陶牛車,是當時殉葬器物,呈現古代人的生活狀況,「牛車中的牛隻以陶製成,肌理凹凸分明,拉車的地方更仿照木紋製作凹痕,顯示當時的工藝已有一定水準。」

牛車古已有之,在先秦時期,已經以牛拉車,它最初只是平民百姓耕田載貨的工具,早期的牛車沒有頂也沒有門。「至漢武帝行推恩令,諸侯寡弱,貴族買不起馬車,遂以牛車代步。」牛車始變成貴族的座駕。

有文獻記載,當時人人坐牛車,沒人騎馬,很多人甚至不知馬為何物。南朝時,士大夫目睹馬在路上出現時,還以為是老虎。

從魏晉至盛唐,牛車成為貴族代步的主要交通工具後,裝飾亦變得愈來愈精美。「車廂已經有頂,空間變得更寬闊;從一些考古出土品中可見,一些車廂內亦設有憑几(三腳凳),席地而坐時可供人倚靠,佈置有如家中廳堂,乘坐舒適;牛車更設有後門,讓貴族優雅地上落車子。」

中唐以後,士族衰落,牛車亦從奢侈豪華的座駕,變回百姓日常使用的工具,至今在農村中,仍不時見到。牛車的演變,見證了一段歷史的興替。

牛的文化意涵,亦常見於普通器物。展場中有兩件明代晚期,江西景德鎮民窯主銷日本的外銷瓷碟。其中一件作品是《五彩牛犢紋盤》,以青花繪牛、石、樹幹,加彩繪茅屋、草葉……色彩對比強烈。圖中繪畫了大小二牛,「小牛石邊磨蹭,大牛俯首關切,寓意舐犢情深,代表父母對子女的關懷。」這種外銷瓷為日常用品,工藝比較粗糙,口緣時有缺憾,需用醬釉加以掩蓋。

另有一件《五彩老子騎牛紋盤》,同為明末景德鎮外銷日本的作品,更饒有意趣。碟中央繪了青衣老子騎牛,手持如意。童宇說:「老子騎牛的典故,出自司馬遷《史記》,老子見周朝衰敗,決意離開。出關時官員挽留,於是老子寫下《道德經》,然後揚長而去。」

其後的文學作品,如《列仙傳》,更為此故事添加不少具體細節,描繪老子騎着一隻青牛出關,從此青牛遂成老子標誌。後人描繪這個故事,亦各以不同形象表達,有的描繪老子乘豪華牛車,陣仗龐大;而在晚明繪畫、版畫中,則多繪單人騎牛,以突顯其崇尚自由、瀟灑自在的境界。

自宋代起,老子與長生、長壽等寓意結合,「老子騎牛」的圖象,便成了民間常見的祝壽題材。如明代張路之《老子騎牛圖》,描繪老子坐於青牛背上,手持《道德經》卷,正抬眼注視着一隻飛蝠,其寓意不言而喻。

場內還展出一個宜興紫砂《提梁牛壺》,製作於二十世紀初期,其造型參考了古代的青銅器,「牛頭模仿戰國時期供祭祀用的『犧尊』,至於高聳的提柄、圓潤的壺身,則仿自『提梁盉』。」二十世紀初,不少古器物出土,透過圖錄的印製,得以廣泛傳播,成為當時工匠的創作靈感。

「安時處順」復奚疑

意趣由來難畫成,「牛有溫馴、堅忍的一面,亦有倔強、暴烈的一面……」童宇強調牛是常見的動物,但畫出其神韻也不容易,畫家需細加觀察,才能形神俱備,活現牛不同的姿態和意趣。

離開文物館,暮色漸濃,晚風輕寒,腦中不斷浮起牛的形象。

自古以來,負重耕犂牛,與農夫共同走過算不盡的土地。然而,隨着城市發展,人們不再需要牛去耕田,大多數的牛畜亦遭到遺棄,但牛依然生活在鄉郊地區。

近年在香港的郊野,亦不時與流浪牛相遇,在鄉村的小路旁、野地上,偶爾會見到一群野牛在懶洋洋曬太陽;一頭水牛在吃草……悠然自得。

牛,具有腳踏實地、生生不息的韌性。

自去年農曆新年初開始,香港的疫情持續肆虐,踏入牛年,始稍見緩和。

人,面對逆境,大抵亦應如莊子所言「安時處順」,盡力做好自己,尋找活下去的力量。

「辛丑說牛」展覽

展期:2021/1/29 – 5/31

開放時間:

星期一至三、五、六:上午10時至下午5時

星期日及公眾假期:下午1時至5時

休館日 逢星期四(公眾假期照常開放)

地點:香港中文大學文物館展廳II

歡迎公眾人士參觀,免費入場

詳細參觀資訊請瀏覽 http://www.artmuseum.cuhk.edu.hk/zh/visit/opening/