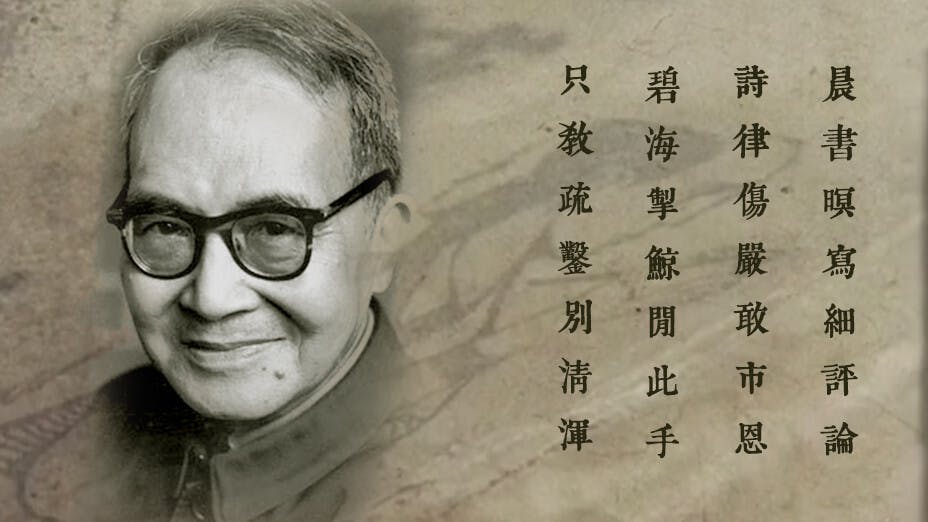

這首詩是《赴鄂道中》其中一首:「晨書暝寫細評論,詩律傷嚴敢市恩。碧海掣鯨閒此手,只教疏鑿別清渾。」這首詩用了兩個「古典」,「碧海掣鯨閒此手」用杜甫《戲為六絕句》(其四)典故:「或看翡翠蘭苕上,未掣鯨魚碧海中」;「只教疏鑿別清渾」用元好問《論詩絕句三十首》(其一)典故:「誰是詩中疏鑿手,暫教涇渭各清渾」。

杜甫詩句,原為諷刺當時作家妄自尊大,對前賢詩作亂加菲薄。杜甫指他們寫詩,只能看到像翡翠飛翔在蘭苕之上的小巧貨色,沒能像前賢作品好比掣服鯨魚於碧海之中的雄大氣魄。錢鍾書當然不是論文學史,只是把杜甫兩句翻為己用:我有「碧海掣鯨」的本領,但現實卻是沒能做什麼有意義的文學創作(「閒此手」)。元好問的詩,以《詩經》風雅傳統為正體,認為漢樂府和建安文學是這一傳統的繼承,他針對宋金詩壇的弊病,自命為「詩中疏鑿手」,令詩歌區別正偽,使之涇渭分明。錢鍾書的「只教」,很顯然是說自己只能做「疏鑿清渾」這些無聊工夫了。

面對工作的無奈

要認真理解這首詩的內容和所抒述感受,只知「古典」而不知「今典」是不足夠的。這首詩的「今典」,楊絳說明得很清晰。在《記錢鍾書與〈圍城〉》中,她寫:「1957年春,『大鳴大放』正值高潮,他的《宋詩選注》剛脫稿,因父病到湖北省親,路上寫了《赴鄂道中》五首絕句。……前一首(按指本文討論的一首)專指《宋詩選注》而說……據我了解,他自信還有寫作之才,卻只能從事研究或評論工作,從此口『噤』,而且不興此念了。」

按錢鍾書在1954年翻譯毛澤東選集工作完成後,回到文學研究所上班,但被借調到古代組選注宋詩。楊絳指這工作非錢所願:宋詩難選,宋代詩人多,卻沒有一部現成的《全宋詩》,要下很大工夫搜輯辨認。「晨書暝寫細評論,詩律傷嚴敢市恩」,就是用兩年時間,遍讀宋詩,精選了80位代表詩人,為他們的詩做注釋。錢鍾書覺得做這樣的工作很委屈,但無奈只能接受差遣,盡量把工作做好。他後來所說的「碧海掣鯨閒此手,只教疏鑿別清渾」就是晦氣話。

但以錢鍾書這樣的才力,沒有什麼事可以難倒他。《宋詩選注》中,特別是作家小傳和注解評論,寫得精彩,引人入勝。他所做成果眾口交譽,有人說這是「那年頭唯一可看的有個性的書」。日本學者小川環樹撰文推薦,說「這是一本從不同角度出發對宋詩進行全面觀察的書」、「注釋和簡評特別出色,由於此書的出現,宋代文學史很多部分恐須改寫。」(說見《聽楊絳談往事》)

《宋詩選注》後來被批判當中含有資產階級觀點,只是那個渾噩時代的一點小插曲,絲毫不損這本書的價值。但錢鍾書的自我評價,卻看到他對研究評論和創作的一些分野。「晨書暝寫細評論,詩律傷嚴敢市恩」,只為無法逃避現實壓迫的應酬之作,內心感受就是「碧海掣鯨閒此手,只教疏鑿別清渾」。他情願多花時間在小說的創作之上,特別是《圍城》一書面世以後,得到很高的評價,作者也能在書中展現豐富的創作力,在針砭時世的主題上達到很高的成就。錢鍾書曾計劃出版第二部長篇小說,書名也擬就,叫做《百合心》,而且完成了一部分的創作。只是因為文稿在很偶然的情況下丟失,以至成書之念受到很大的阻抑。

楊絳曾問他的丈夫,《圍城》以後,他還想不想再寫小說?錢鍾書回答說:「興致也許還有,才氣已與年俱減。要想寫作而沒有可能,那只會有遺恨;有條件寫作而寫出來的不成東西,那就只有後悔了」,他「寧恨毋悔」。(見《記錢鍾書與圍城》)

作為評論研究的鉅製,錢鍾書以後還有《管錐編》問世,但這已是生命歷程中較後期的事,和編選《宋詩選注》是很不同的處境了。