世事,如跌落地上的一球毛線,如不整斷,理還亂。

以往,電影人埋怨網絡出現,把戲院的觀眾搶走;現在,肺炎疫情爆發,戲院被關掉,我們又慶幸:「幸虧網絡仍把電影播放,否則,它無處藏身!」

香港電影曾經紅遍亞洲。今天,景況淒涼,雷聲小,雨點小。

1889年,美國發明大王愛迪生創製了電影留影機(Kinetoscope),他把攝製的膠片影像在紐約公映,轟動世界,但他的電影僅供一人觀賞, 每次只能放數十英尺的膠片,內容是跑馬、舞蹈等。1895年,在法國,盧米埃爾兄弟利用「視覺暫留」(persistence of vision)的原理,在巴黎的一家咖啡館,舉行首次商業電影放映。

追本尋源,什麼是「電影」?數十英尺的膠片是電影?只能供一人觀賞的是電影?在咖啡館播放的是電影?電影其實是由攝錄機或動畫技巧繪製的視像,有故事或只是紀錄片。電影製作本身可以是藝術(film art),也可以是娛樂(film entertainment);可以是小眾的工作室(film workshop)或是電影工業(film industry)。

什麼是「電影」的本質?

近十多年來,由於電子產品如「機頂盒」、電腦 、手機等改變人類,我常常思考:什麼是「電影」的本質(例如只有圖像而沒有人類和動物出現的,算不算電影?)、定義 (例如「手機電影」算不算電影?)、平台(例如卡拉OK房可以用作電影院嗎?)以至價值(既然文化、藝術、娛樂的東西多到五花八門,電影的獨特價值在哪裏?)?電影人對着香港社會和文化「地殼移動」的這刻,應該以寬容還是堅執的態度走向未來, 而每一個舉動,到底代表進步還是退步的伏線?印刷術的出現,取代了手抄本;計算機的出現,取代了算盤。將來還有什麼新形式出現,取代今天的電影模式?

電影歷史的100多年,經過了太多事情。以香港來說,我們經歷過默片、黑白電影、彩色菲林電影、數碼電影、網絡電影;而場地和載體方面,我們經歷過戶外電影棚(小時候新界的鄉村和廉租屋邨附近的空置地)、粵劇戲院(如太平、利舞臺) 兼營的電影院,座位超過1000人的巨型影院(如麗聲、麗宮、海運)、迷你電影院(如今天的MCL、Broadway Cinema)、家庭電影院 (電視機種類有CRT、 LCD、 LED、 OLED)、座枱電腦、平板電腦、OTT、 VR眼罩、手機。聽說科學家在研究,未來電影不再需要載體,影像直接輸入大腦神經,乾手淨腳。

電影今天受到時代的鞭撻,從學說來看,產生兩大門派:instrumentalism(工具論) 和determinism(決定論)。前者認為科技只影響應用工具的轉變,例如觀眾不在電影院而在手機收看電影,故此,電影必須堅持不變的文化、藝術和創意的本質,不能胡亂破壞,若把電影縮短為一小時,或分開四集來播,是「罪大惡極」的暴行;而後者認為電影的eco-system(生態系統)已面臨決定性的變化,電影的定義可以與時並進,故此,他們接受用手機拍電影。

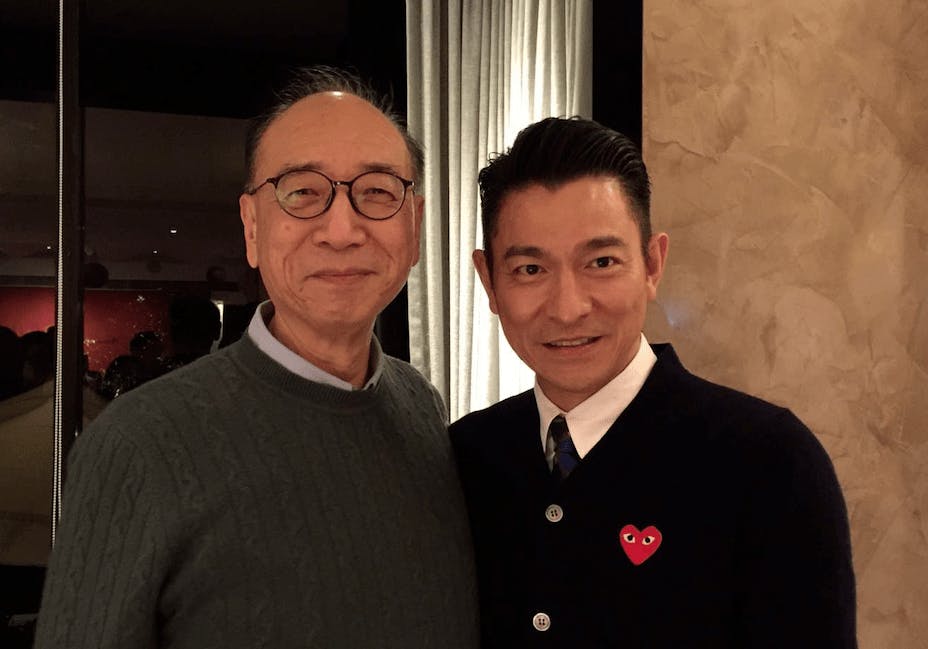

我愈想得多,思路愈紊亂;終於有一天,遇到電影老行尊,香港電影發展局前秘書長馮永,和他來一次思想切磋。

香港電影的「前世今生」

馮永是香港電影界的「活字典」,曾經看管政府數以億計支援電影的資源。他是香港人,小時候在澳門長大。1955年,馮永只有六歲,在街頭看到演員夏夢和梁醒波拍電影,他驚嘆:「怎麼機器可以捕捉影像?太神奇了!」後來他去美國升學,唸了醫學科技,但內心鬥爭:「為什麼我不唸喜歡的電影?」於是再到School of Visual Arts, New York City唸電影。1978年,馮永回到香港,被TVB聘用,協助曾留學意大利的名導演劉芳剛。當時,香港電影事業漸露曙光,馮永決定離開電視台,加入手執牛耳的電影公司新藝城,擔任賣座電影《彩雲曲》的副導演。當時監製泰迪羅賓和他說:「馮永,你最強是電影行政!」於是馮永轉做別人認為最煩厭的製片工作。1985年,著名電影人施南生離開了新藝城,馮永接手她原任的電影營銷部。到了1988年,公司由盛轉衰,在90年代頭,馮永和老闆親手把新藝城的燈關掉、大門鎖上,結束了一代的光輝。馮永說:「那刻,即30多年前,我已經在思考香港電影的生死路向。」

「1991年,我和年輕電影人莊澄、馬逢國等,投身李澤楷旗下的STAR TV電視台,為他們建立香港電影的library(存庫),買了超過600部電影。約在1992年,李生賣走了STAR TV,我們負責搞STAR TV的七個電影人雄心壯志,向STAR TV來了一個『management buy out』(員工反收購),接手公司後,我們拍了幾部電影。2001年,商人林建岳出了一個好價錢,收購我們的公司,在賣走了業務後,我們七個人便各散東西。往後,我協助了一些電影公司的收購和合併,更常常飛來飛往,接觸香港以外的電影業。2007年,香港政府成立電影發展局(Hong Kong Film Development Council),因緣際遇,當了這部門的秘書長。我在2019年退任電影發展局,在這12年就任期間,我做了一些事情,例如讓大學電影系的畢業生,可以有機會拿到數百萬元來拍電影,但是,有些事情如香港電影的網路發展,是我的時期所未能盡情做到的。在這12年,加上之前的30年,我對香港電影的『前世今生』,感受非常深刻,難得Maurice你有興趣公開我不在其位的看法,我希望和香港人以及電影人在此交流,衷心祝願香港電影在年青一代的衝勁下,再攀高峰。」

不是香港電影「降格」,而是「開拓」

馮永喝了口咖啡:「剛才你談及香港電影歷史發展,我想強調兩點:第一,香港過去的電影業,一向是『市場主導』,電影是商業市場的行為,為了『適者生存』,香港電影主流是拍商業電影,『叫座』比『叫好』重要,偶爾電影有藝術成就,那只視為『錦上添花』;第二,香港電影有接近一半的收益,是靠海外市場,絕對『出口帶動』,舉個例子,在60年代,香港『邵氏』的電影,發行全球150多處地方。」

我回應:「十多年前,我和杜琪峯導演在藝術發展局創辦了『鮮浪潮』大學生電影比賽,用意便是為電影業培養既有藝術天分又可以跳去主流電影的導演,可是,當時有些人質疑:藝術發展局怎麼可以和電影工業互動?但是沒有『大河』,又哪裏會有『細川』,主流電影活了,投資者才會花錢投資另類電影,為什麼香港在過去,產生國際級的藝術電影如《春光乍洩》和《花樣年華》,便是因為大環境好,才會百園百花!」我喝了一口檸檬茶:「數年前,我在電影發展局指出,政府要支援『網絡電影』,因為那是新的發展方向,但是有數位委員反對,說『誰會在手機看電影』、『網絡電影沒有水準』、『網絡電影不算「電影」』,今天,時代證明我是正確。」

馮永接着:「從利益角度來說,可以分為『電影圈』和『電影工業』。電影圈是某群人,他們的角度往往只代表目前個人的經驗和利益,未必掌握到整個業界宏大的生存之道。我經過數十年,務實地分析,香港電影人的『飯碗』最重要。工業,便是要大量生產,養活一批人,過去電影從業員有3萬;今天,大概只有3000經常可開工。過去,那些地方有香港電影的需求,我們便立刻行動,針對這些市場,這不是香港電影『降格』,而是『開拓』,這才是保衛電影工業的不變原則。以前,香港有優秀的電影企業家,如邵逸夫、鄒文懷,他們喜歡電影、認識電影、願意冒險;今天,香港電影工業缺乏企業家,因而交給政府的責任愈來愈多,但是,假若香港電影是由政府主導,那是多麼不可行的一條路!」

電影業發展必須先佔據市場

我笑道:「在文化藝術的道路上,永遠有所謂『思潮』,它左右一個時代的方向。目前,香港電影的流行DNA是『本土情懷,社會不快』,因此,很多電影,都走『小眾』這一條路,沉鬱得要命。大部分的觀眾入電影院,追求的是entertainment,這麼dark的電影,票房一定是滑鐵盧。我的外國電影朋友來香港公幹,開玩笑說:『今年香港電影又有什麼社會問題困擾呀?』大家苦笑掩臉。」

馮永也笑了:「目前頗多人的想法是『我要改變未來環境,但是環境要遷就我』,如果這些態度放在一個工業、一個市場上,只會故步自封;許多市場的捕捉被誤判,真是『蘇州過後無艇搭』,工業發展要把握環境,因為時間不等人。作為電影業發展,必須先佔據市場,站穩『陣腳』後,人人有工開,才能追求更高理想!」

我疑惑:「然則,兄台對於目前香港電影業的滯後是悲觀的?」馮永搖頭:「只要大家願意改變態度,我是樂觀的:每年政府花成萬上億的金錢,保持一定的電影出品,讓我們的『人才鏈』不會斷掉,這是極為重要。另一方面,我們應該繼續游說香港的商家,要他們明白只是買股票買樓,是不會幫到香港未來的新經濟,他們應該把部分資源調配到如電影般的創意工業。 然後,行內朋友要接受『電影』在科技時代的寬鬆定義,它可以是『手機電影』、『電視電影』或任何形式的網絡電影,並且樂意照顧觀眾。而電影的收益,再不是一張門票,可以是 streaming(串流) 得來的入會費、廣告以至下載收益。市場方面,再不能有『本土』心態,必須願意和其他地方的電影工業合作,適應外面市場的口味。」

不論在何時、何地、何媒體,電影都可能存在

我同意:「無論你喜歡這時代改變與否,電影定義將會是任何有visual (視像)及audio(聲頻)的人物故事、動漫故事以及紀錄片,它可以長短不一、 形式不一 、載體不一,而且隨時是『跨媒體』、『跨平台』、『跨人才』、『跨行業』的作品。」

馮永點頭:「所以我常常和青年人說,只要你有興趣、有決心、夠勤力、多動腦筋、懂得audio和visual 的技術,加上精於說故事的技巧,切勿放棄電影,就算你目前的工作是網台、廣告、電視台、動漫遊戲、MV製作,終於有一天,你會有機會拍到一部『電影』,台灣有些獲獎導演便是來自廣告界的。」

我贊同:「電影再不是電影院的聚會,而是一種新穎的『online digital content communication』(線上數碼內容傳輸),不論在何時、何地、何媒體,它都可能存在。」

馮永說:「這些用網絡傳播的電影,它們的出現是必然的,因為它們解決了『電影在電影院播放』的pain point (痛點):現代人分秒必爭,愈來愈少人願意花時間去電影院;而觀賞電影的時間,又受影院的時間表所限,加上引起的交通和外膳費,實在所費不菲。再說,電影院所播放的電影選擇也不及網上豐富,故此,當乘坐火車、在家、在酒店或午飯時間想看電影,當然要利用網絡的『即時性』和『多樣化』,但是,如網絡只是播放『二輪電影』,誰會想看?故此,像Netflix這些新概念便出現,它是解決『痛點』後的成果:在家中看電影,一個月只要數十元,中外古今都有,還有首輪原創出品,既可以fast forward,又可以rewind;一邊看,一邊吃任何零食,放小孩子、小狗、小貓在身旁,同聲笑、放聲哭,沒有人管你穿睡衣或短褲,不用費時打扮出門。當然,仍然有人喜歡去戲院看電影,尤其是科幻特技大製作,但是,我們更要在普羅大眾網絡電影的市場,分一杯羹。」

電影是眾人的夢工場

我好奇:「為什麼今天香港電影很多都引不起觀眾興趣?」 馮永說:「除了製作的技術水平外,最主要是人物之間的性格和情節產生不了drama (戲劇)的火花,想動人的不動人、想緊張的不緊張、想好笑的不好笑、沒有起伏抑揚。大家要明白:大部分人看電影,都是為了娛樂、情緒的宣洩、感官的滿足,如果達不到上述要點,沒有人願意花錢去『滾搞』自己個多小時。」

還是很沒創意的那一句,「電影是眾人的夢工場」,只要人們需要娛樂、只要人們仍然貪方便、隨時隨地找電影來娛樂自己,網絡電影將會把香港電影換湯又換藥,死而復生。故此,有魄力的青年人不要放棄,只要有好戲劇、好技術的內容,電影永遠是人類未來生活的提神咖啡和茶。

離開太古廣場的Plat du Jour,還是念念不忘馮永兄那一句,「有些人想改變未來環境,但是又想環境來遷就自己」。